山田かまち〜悩みはイバラのようにふりそそぐ〜

皆、山田かまちを忘れていく。

かまちを忘れ、大人になっていく。

かまちだけが、永遠に17歳のままだ。

エレキギターを抱えて逝ってしまった、あの45年前の夏の日から。

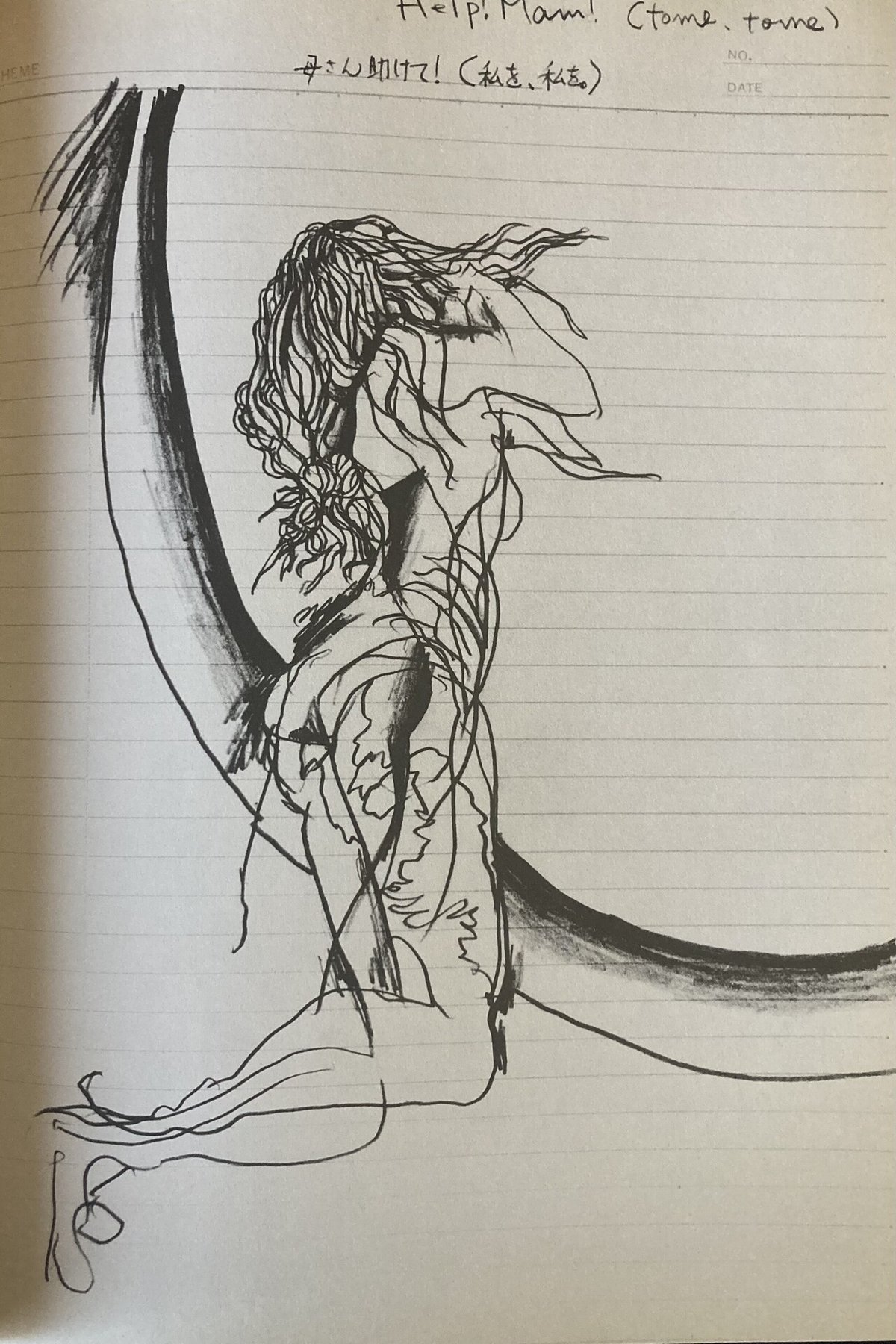

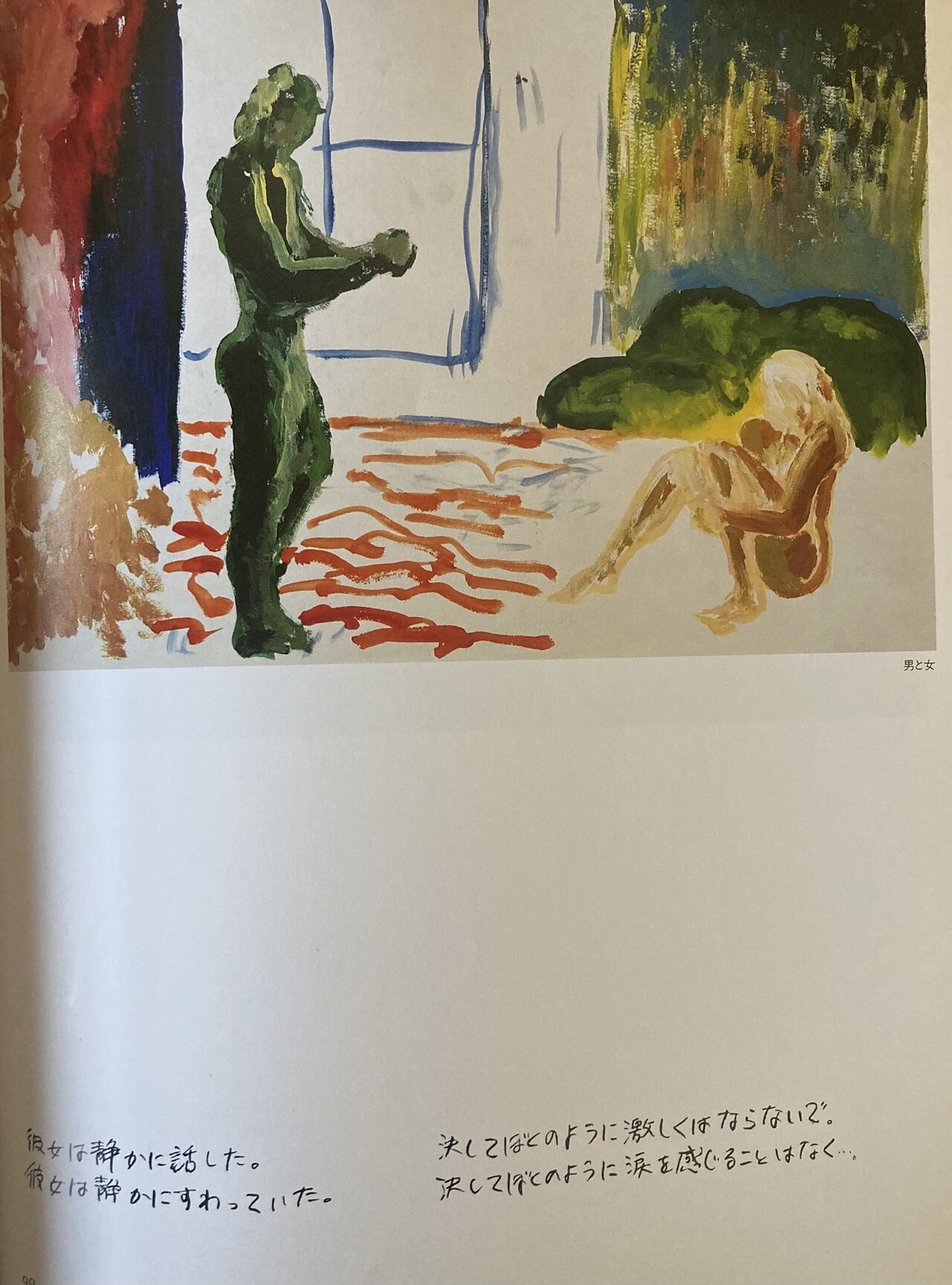

ノートに遺された彼の絵や言葉は、今でも全ての17歳に、いや、全ての「イバラのようにふりそそぐ悩み」の中を生きる人達へ、突き刺さる。

誰もが山田かまちの季節を通り過ぎ、忘れ、愛想笑いを覚え、やがて人生に迷い、ふと思い出す。

かつて、赤いジーンズの似合う、スリムな少年がいたことを。その少年の、心まで見透かすような瞳を。

今でも彼はシャウトし続ける。

遺した絵と言葉で。

美しく生きろと。

妥協するなと。

揺さぶり続ける。

賢く生きる術を覚え、かまちを忘れた人々の胸を、執拗に、繰り返し、叩き続ける。

お前はどこにいる?

大切なことは何だった?

かまちはカテゴライズできない。

画家?詩人?アーティスト?

そのどれもであり、そのどれでもなかった。

肩書きが書かれたバッチを胸につけさせられ、大人達の仕組みに飲み込まれる前に、そんなものはごめんだと言わんばかりに、この世から去ってしまった。

全方向へ、荒削りで瑞々しい才能を炸裂させたまま。

だから今回は、芸術家の話ではない。

赤いジーンズの似合う、少年の話だ。

ほら、どこかから、少年がダウンピッキングで掻き鳴らす、黄色いストラトキャスターの音色が聴こえる。

物語の、幕開けを告げるように。

----------------------------------------------------------------

1976年2月、高崎。

明け方まで降り続いた雪は止んでいた。

高崎高校の正面玄関前に設置された合否発表の掲示板には、うっすら雪が積もっていた。

カーキ色のチェスターコートを羽織った少年が1人、それを見上げていた。

少年は暫く掲示板を見上げたまま動かなかったが、やがて何か口の中で呟くと、踵を返した。

自宅の2階の自分の部屋へ戻ると、少年はコートも脱がず、ひっくり返った。

常日頃から、テストなんて、そんなもので人を計るなんてナンセンスだと思っていたが、いざ、入試に落ちてみると、ショックだった。

何故、こんな嫌なものがあるのか。

こんなもので自分の、何がわかるというのか。

理不尽さに腹が立った。

同時に、不安が込み上げてきた。

高校に行けない。

自分はどうなるのか。

かまちは、ベッドの下からノートを引っ張り出すと、書きつけた。

夢をこわすような事が多すぎる

醜いものが多すぎる

いやになってしまうことが

なぜこんなにたくさんなくてはならないんだろう

これは真実の生活なんだろうか

----------------------------------------------------------------

1960年、山田かまちは高崎市に生まれた。

幼い頃から、「紙ちょうだい、紙ちょうだい」と親にねだり、暇さえあると、絵を描いている子供だった。

3歳の時にはすでに車のスバル360をどの角度からもスラスラ描くことができた。

幼稚園の時は、怪獣ブームの影響を受け、テレビに映し出されるその姿を真似しては、飽かずに何時間でも描いた。

小学校に上がると、クラメイトから注文を受け、怪獣を描くようになり、しまいには、担任の高橋先生から、専用の黒板を与えられた。

早熟な才能は小学校3年生の時、東京藝術大学出身の竹内俊雄先生が担任になったことで花開く。

冬休みの宿題で、動物画52枚を色付けまでして、わずか1時間で描きあげたのだ。

竹内先生を通し、かまちの絵を見た高崎市の文化界の名士、井上房一氏は「大変な少年だ。上手く育てれば宗達や光琳に匹敵する」と絶賛した。

しかしかまちの興味は絵だけにとどまらなかった。

小学校5年生でカラヤンからクラシックにハマり、ステレオを買い、6年生になると自らピアノを演奏し「禁じられた遊び」で発表会にも出た。

「描く」だけでなく、「書く」面白さにも目覚め、読書感想文のコンクールで入選を果たした。

好奇心の赴くまま、才能の芽を四方に伸ばし始めたかまちは、中学に入ると、その興味を宇宙にまで広げていく。

本や写真の「知識」ではなく、何でも「体感」しないと気が済まないのがかまちだ。

小遣いを貯めて天体望遠鏡を買うと、夜な夜な、寝る間を惜しんで2階のベランダから夜空を観察し続けた。

中学2年の時には、同級生で、後にBOOWYのメンバーとなる氷室京介や松井恒松らとロックグループを編成し、メンバーの家で練習に励んだ。

中学生活を思う存分、謳歌しながら、学校の成績も悪くはなかった。

けれど、テストは大嫌いだった。

ペーパーテストなんかで人は計れない。

人生は「テスト」なんかではなく、常に「本番」なのだ。

テスト用紙で作った紙飛行機を、教室の窓から飛ばしたこともある。

テストなんかではない。

そんなものの為に人は生きてるのではない。

感動する為に、幸せになる為に生きている。

15歳にしてかまちの主張は明確であり、大人びていた。

しかし現実は必ずしもかまちの思うようには進まない。

自由に生きることを邪魔する。

「受験」はかまちにとってその最たるものだったろう。

抱えた苦悩や不安を、かまちは誰に見せるでもなく、ノートやスケッチブックに絵や詩として表現していった。

----------------------------------------------------------------

スニーカーで、軽くリノリウムの床を叩くと、周囲の壁に反響し、思わぬ高い音が出た。

面白くなかった。

この予備校で、この教室で、浪人生活を過ごすのかと思うと、やりきれなかった。

けれど、苛立ちに足踏みしながらも、教室に留まったのは、1人の少女が目に入ったからだ。

軽くウェーブした肩までの髪を、高い位置でポニーテールにまとめたその少女は、かまちの斜め前の席で、生真面目な顔で黒板を見つめていた。

かまちは思わずその横顔に見惚れた。

その視線に気づいた彼女がこちらを見た。

慌てて視線を逸らして、その時初めて、自分が馬鹿みたいに口を開けて彼女を見ていたことに気づいた。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

山田かまちという変わった名前の男の子が同じ教室にいることには気づいていた。

定期テストでいつも同じような成績だったし、何より彼がいつも履いている赤いジーンズは目立った。

休み時間、机に腰掛けて、男友達と冗談を言って大きな声で笑っている姿を何度か見た。

一方で、みんなと居ても、彼1人だけ、関係ない方向をぼんやり眺めている姿も見かけた。

しかし、彼に対して特別な感情を持つことはなかった。

ただ、クラスが同じというだけだった。

だから、予備校の帰り道、突然彼に声をかけられた時は驚いた。怯えたような表情を浮かべてしまったと思う。

別に彼が怖かったわけではないが、とにかく驚いて、身体がすくんでしまったのだ。

----------------------------------------------------------------

ポニーテールの少女の名前はほどなくわかった。

定期テストで、いつも自分と同じくらいの成績で名前を呼ばれていたからだ。

佐藤真弓。

例のノートには、彼女の姿や、彼女を想って書いた詩が増えていった。

しかし、ノートにどれだけ描いたところで何も変わらない。

かまちは思い切って彼女に声をかけることにした。

それまで話したことはなかったが、同じクラスだ。

顔と名前くらいは覚えていてくれるだろう。

だから帰り道、彼女が1人で歩いているところを、後ろから声をかけた。男友達にするように、気楽に声をかけたつもりだが、振り返った彼女は肩をすくめると、そのまま数歩、後ずさった。

怖がらせてしまったろうか。

声のかけ方が悪かったろうか。

しかし今更どうしようもない。

気を取り直して次の言葉を口にしようとした時、彼女が小さな声で言った。

「何ですか?」

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

わたしが振り返った時、彼がどんな顔をしていたか、よく覚えていない。けれど何となく、当てが外れたような戸惑った表情をしていた気がする。

わたしの問いかけに対し、彼は「友達になろう」と握手を求めてきた。

「友達になりたい」ではなく、「友達になろう」、確かに彼はそう言った。

漫画の主人公みたいな、その朗らかさや無邪気さは、嫌じゃなかった。でも、その時のわたしには、異性との交流は考えられなかった。

わたしにとってその一年は、志望校に入れるかどうかを賭けた、勝負の一年だったから。

何より、彼のことを何も知らなかった。

----------------------------------------------------------------

差し出した手は、握り返してもらえなかった。

彼女は、今は勉強が大事だからと、煮え切らない返事をしてきた。

でも、彼女の成績なら問題ないと思った。

何故なら、自分と同じくらいの成績だったから。

「とにかく友達になろう」

もう一度そう言って、手を差し出したが、彼女は口の中で小さく何か言うと、頭を下げて歩き出してしまった。

(あっ…)と思ったが、追うことも、重ねて言葉をかけることもできなかった。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

「ごめんなさい」

その声は小さすぎて、彼には伝わらなかったと思う。

けれどその時は、とにかくその場から立ち去りたかったのだ。

弁解がましいし、多分、信じてもらえないだろうけど、彼が嫌だったとか、怖かったとか、そういうことではない。今までそんな経験がなくて、ただただ驚いてしまっただけだ。

あの時もし、「ごめんなさい」ではなく「びっくりした」と言えていたなら、何か変わっただろうか。

いや、変わりはしない。

けれど、そんなことを思ってしまうのは、やはりもう彼がこの世にいないからだろう。

----------------------------------------------------------------

彼女からの拒絶は、世界からの拒絶と同じだった。

この先、生きる意味があるのだろうか。

その夜、彼はナイフを握る自画像をスケッチブックに描く。

やるせなさが、言葉となり線となり、溢れ、ページを埋めていった。

----------------------------------------------------------------

失恋はあったが、翌年春、無事、かまちは高崎高校へ進学する。

切手集めも趣味だったかまちは、その頃、海外を含め、色んな相手と文通をしていた。

そんな文通仲間の影響で、クイーンやビートルズといった洋楽に興味を持ち、17歳の誕生日には黄色いストラトキャスターをプレゼントされた。

中学の時のように、高校でもまたバンドを組んでみたい。

高校生活への、かまちの夢は膨らんだ。

学園祭では自らカメラを回し映画を撮り、かつ、出演もした。

そんな賑やかで忙しい高校生活が始まっても、かまちの中で、彼女、佐藤真弓への想いが途切れることはなかった。

そんな時、彼女から手紙が届いた。

今まで彼女へは何度も手紙を出したことはあるが、返事がきたのは初めてだった。

心躍らせて封を切った手紙の内容はしかし、肩透かしを喰うものだった。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

卑怯と言われてもいい。

意気地がないと言われたらそうだろう。

けれど、そもそも興味がなかったのだろうと言われたら、反論こそしないが、多少、もやもやはする。

興味ゼロの異性に、わざわざ返事を書くほど、わたしだって暇でもお人好しでもない。

けれど書いた内容は、高校生活への不安があるから、もう少し時間が欲しいという、消極的なものだったと思う。

それは当時のわたしの本心だったけど、こうして言葉だけ取り出してみると、冷たい気もするし、遠回しに逃げてるような気もする。

彼からはそれまでに何度か手紙をもらったことがある。

わたしへの想いの他にも、彼が好きだという芥川龍之介や北斎、ビートルズやクイーンのことが書かれていた。

宇宙や、人生や、幸せや、受験制度なんかについて書かれていたこともあった。

返事は一度も、出さなかった。

勉強で時間がなかったというのもあるし、何より、なんて返事を書けばいいか、わからなかった。

それでも高校に入って彼へ手紙を書いたのは、わたしなりのけじめだった。

内容はともかく、あんなにも熱心に手紙をくれる彼を、無視し続けるのは違うと思っていた。

だから、もう関わってくれるなと、絶縁のつもりはなかった。ただ、もう少し時間が欲しかった。

でも、それが彼にどう伝わったかはわからない。

今思えばその時彼に、もう時間など残されていなかったのだ。

結論から言えば、わたしはたくさんたくさん、彼に言葉と想いをもらいながら、何1つ、返せなかったということになる。

----------------------------------------------------------------

彼女が何を考えているか、さっぱりわからなかった。

時間が欲しいって、なんの時間なのか。

触れ合わなくては、永遠にわかり合えっこないのに。

結局彼女は、それを避けているのだ。

いや、もっとシンプルに、自分のことが嫌いなのだ。

そう考えるのが、一番自然に思えた。

ガッカリだった。

虚しかった。

それと同時に、怒りが込み上げてきた。

わかり合いたい人とわかり合うことすら出来ない。そんな世界のあり方、そのものに対する怒りだった。

その思いはギターの6絃に、絵筆に、ぶつけた。

そうして発散しよう思った。

けれど、散々描いて暴れたあとで襲ってきたのは、底知れぬ寂しさだった。

暗い部屋でノートを握りしめたまま、かまちはいつまでもうずくまっていた。

----------------------------------------------------------------

やがて季節は巡り、夏が来た。

かまち、17歳の夏だった。

バンドのメンバーはまだ集まっていなかったが、然るべき時に備え、かまちはギターの練習に明け暮れた。

この夏の間に、なんとしてもパワーコードをものにしたかった。

休日のその日も、かまちは朝から2階の自室でアンプに繋いだストラトキャスターを掻き鳴らしていた。

夢中で弾いてるうちに暑くなり、Tシャツを脱いだ。

窓を開けたが、あまり風は入らず、汗が滴り落ちた。

それでも構わず弾き続けた。

自分の指先から音が稲妻となって辺りに放出されてる気がした。快感だった。

思い切り、ピックで弦を叩いた瞬間、放たれるべき稲妻が、自分の身体に向かって逆流してきた。

音が歪み、身体が痺れ、意識を失った。

----------------------------------------------------------------

少年は、合格発表の掲示板を背にし、歩き出した。

正門まで続く銀杏並木の根元には、まだ雪が残っていた。

さっき掲示板を見上げながら呟いたフレーズを再び小さく口ずさむ。

メロディをつけて。

「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」

ビートルズの、大好きな曲だった。

試験に落ちたのはショックだが、この世界からビートルズがなくなるわけではない、この世界から、ロックが消えるわけではない。

なら大丈夫だ、自分にそう言い聞かせた。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

彼が亡くなったことを知った時は、ショックだった。

何か、自分が取り返しのつかない間違いを犯した気がした。

でも、冷静に考えれば、わたしが彼とちゃんと話したのは、彼が初めて話しかけてきた、最初の一回だけだった。間違いも何も、わたしと彼は、他人同然だった。

間違いと言うのなら、そのこと自体だろう。

あんなにも彼は話しかけ、好意を寄せてくれたのに、それに応えないまでも、向き合うことすらしなかった。

こんなにもまっすぐ好意を寄せてもらえることが、これから先のわたしの人生で、あるだろうか。

彼の葬儀で、お母さんから彼が日々どんなことを考え、どんな風に過ごしていたかを聞いた。

そんなことなら、彼は喜んで話してくれただろう。何時間だって、身振り手振りを交えて。

なのに、棺に入った彼の横で、生前の彼のことを聞かされている自分が、どうしようもない間抜けに思えた。

自分が拒んだくせに、彼とちゃんとした思い出が1つもないのが悔しかった。

お焼香で、彼の顔をそっと覗き見た。

思えばこんな風に、彼からの視線を感じることが幾たびかあった。

でも今初めて、わたしの方から、彼を見ている気がした。

手を合わせても、きっとわたしには冥福を祈る以上の特別な言葉は出てこない。

それでもいい。最期くらい、ちゃんと向き合おう、そう思って目を閉じたら、ふと、メロディが頭に浮かんできた。

普段、滅多に聴かない、軽快な洋楽だった。

「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」

いつか彼が手紙に書いていたフレーズだった。

難解で重く感じた彼の手紙の中で、そのフレーズだけ、なぜかキラキラ光って見えた。

手を合わせ、そのフレーズを呟くと、何故か笑いが浮かんできた。不謹慎だと思ったけど、彼ならその笑いの理由を、わかってくれる気がした。

----------------------------------------------------------------

かまちの死後、ベッドの下から大量のノートやスケッチブックが発見された。

彼が人知れず書いていた詩や絵だった。

そして彼の死から4年後、小学校の時の恩師で卒業してからも交流のあった竹内俊雄先生と、岡田芳保氏の主催によって、「山田かまち絵画遺作展」が開催された。

1989年には、小学生の時、彼の絵を絶賛した井上房一氏によって「山田かまち水彩デッサン展」が開かれた。

いずれも、主催者の想定を大きく超える反響があった。

彼の遺した絵や言葉は、彼が亡くなってもその純度を失うことなく、見る人の心に届いた。

2つの展覧会の反響を得て、1992年、ついに高崎市片岡町に「山田かまち水彩デッサン美術館」がオープンした。

同年、初画集『悩みはイバラのようにふりそそぐ : 山田かまち詩画集』も刊行された。

こうして、彼が彼自身と向き合いながら紡ぎ出した荒々しくも純粋な魂の叫びは、より多くの人の目に触れることとなった。

美術館に置かれた感想ノートには、今でも彼の言葉や絵に共鳴した来訪者達の熱い言葉が並ぶ。

----------------------------------------------------------------

永遠の17歳などありえない。

けれど、彼の美術館には17歳の多感で鋭く、時に苦く、赤面してしまうような濃厚な空気が漂っている。

その主はもう、いないのに。

そして、彼と最期の時まで一緒だった黄色いストラトキャスターは、静かに展示ケースに横たわっている。

そのネックを再び掴んでくれる、主を今も待つように(終)

いいなと思ったら応援しよう!