【読書メモ】細谷功『「具体⇔抽象」トレーニング』11

読んだ本

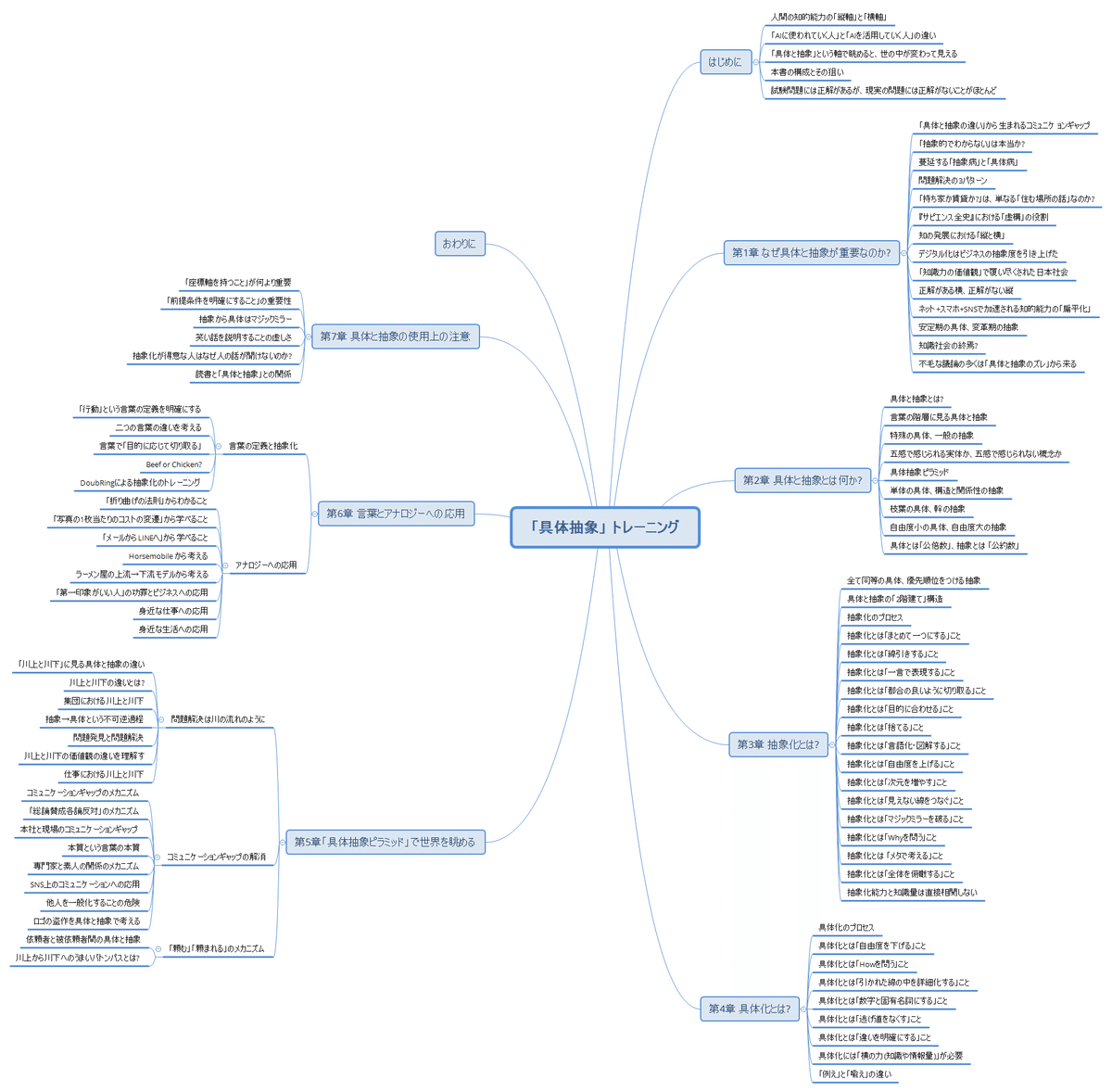

読書マインドマップ

読書メモ

第2章 具体と抽象とは何か?

具体と抽象とは?

具体と抽象というのは、相対的な概念

→対比によって、どちらが具体で、どちらが抽象かが決まる具体と抽象の性質を比較(図9)

個別↔集合

特殊↔一般

実態↔概念

個々の属性↔二者以上の関係性↔構造

言葉の階層に見る具体と抽象

具体と抽象のツリー(虫の例)(図10)

下位の属性が上位の属性を引き継ぐ

→これによって人間の知的能力が飛躍的に向上した抽象度が上るほど一般的になり、具体性が上がれば上がるほど特殊な個別の事例になっていく

抽象度の高い表現であればあるほどカバーする範囲が広くなる(=言葉の汎用性が上がり、一つの言葉で表現できる対象の数が増えていく)

オブジェクト指向の「インスタンス」と「クラス」が、「抽象」と「具体」の関係にあたる

サブクラスがクラスの属性も受け継ぐ(インヘリタンス(継承))

オブジェクトを記述するのに、この具体と抽象の関係をフルに活用する

感想

手続き型の言語からオブジェクト指向型の言語を勉強しようとしたとき、なんとなく難しく感じられたのは、具体と抽象という発想が、私になかったからかもしれません。(用語そのものが難しく感じられたということもありますが…)

具体と抽象の関係も、様々な表現の仕方があるのだとわかりました。どういう観点で具体と抽象の対応になっているのかということを、これから見ていきたいと思います。

この本では、具体と抽象という切り口でしたが、「比較」は、どの分野でも大切です。特に、データ(数値)を見るとき、何と何を比較して論じているのかを見ておくと、印象論に惑わされません。

いいなと思ったら応援しよう!