【読書メモ】吉田満梨, 中村龍太 『エフェクチュエーション』56

読んだ本

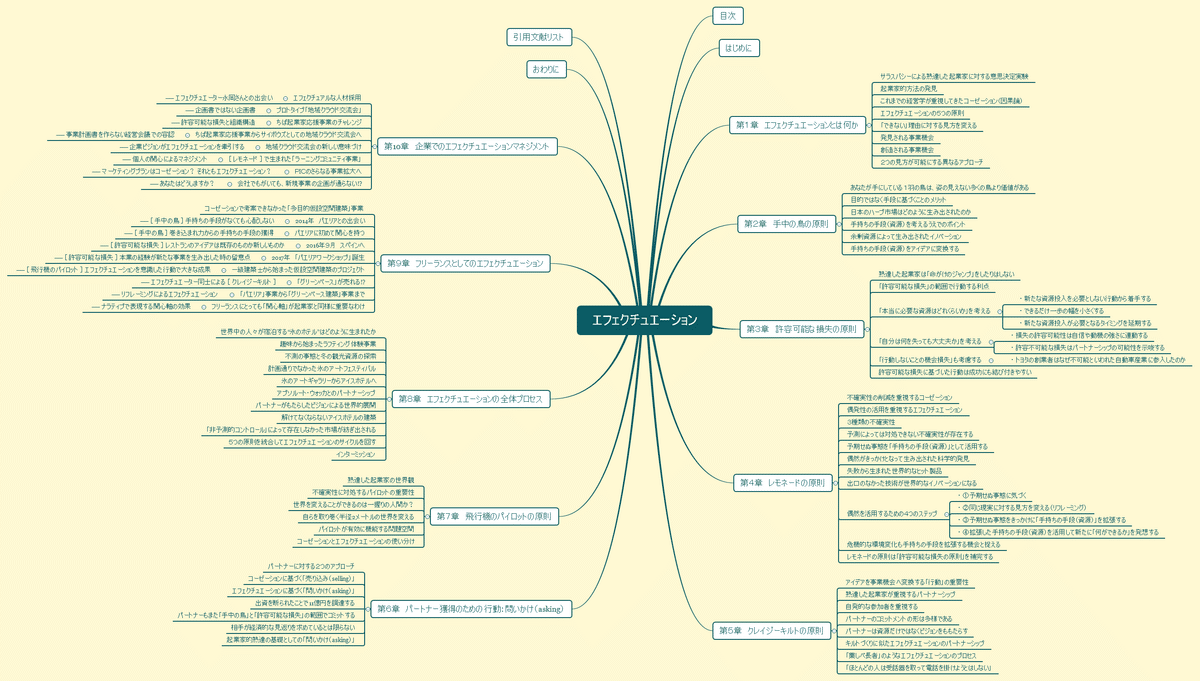

読書マインドマップ

読書メモ

第9章 フリーランスとしてのエフェクチュエーション

「パエリア」事業から「グリーンベース建築」まで ― リフレーミングによるエフェクチュエーション

パエリアからグリーンベースに至る過程において、行動や事業内容が変化していっただけでなく、内面の関心("Who I am")もまた変化した

レモネードの原則に書かれている「リフレーミング」

関心の変遷

何も関心がない→「食」

「食」→「(人と人との)つながり」

「つながり」→「場所」

一見、何の関係もない多様な手段、目的や市場が、「手中の鳥」として育まれる

→その「手中の鳥」という経験から創り出されるフレームによって、自分自身の状態がリフレーミングされる

→新たな解釈による新たな許容可能な損失のアイデアが再生産される

感想

コーゼーションの場合は、目的・手段・市場が一度決まったら変化しないものですが、エフェクチュエーションの場合は、状況によって常に変化・変遷していくことがわかります。外部環境からのフィードバックによって、自分自身が持ちうる手段や資源が変わるだけではなく、自分自身に対する認識すら変わってしまうようです。

その変化は、物事を捉えるコンテクストが変わってしまい、自分自身や外部環境に対する認識や理解に変化が生じるものであると考えられます。

外部環境からの影響と自分自身の変化の相互作用により、エフェクチュエーションは効力を発揮するのだと思います。

コーゼーションにおいて、外部環境から影響を受けることは望ましいものとは考えず、むしろ、排除する方向に考えると思いますが、エフェクチュエーションは、うまく取り入れて、変化を利用しているようにも見受けられます。

いいなと思ったら応援しよう!