【書評】藤本タツキ『ルックバック』-凡人として生きるということ-

はじめに

3度目の正直

私が藤本タツキの『ルックバック』を読んだのはこれで3度目である。最初に読んだのは読み切りとして初めて掲載された時。当時『チェンソーマン』が話題になっていたため、この作品も大いに注目されていた。初読の感想は「面白い」であった。それ以上でもそれ以下でもなく、なぜ面白いと思ったのか追求するほど心が揺さぶられた訳でもない。

次に読んだのは『さよなら絵梨』が掲載された時である。その頃世間の注目は藤本タツキそのものに移行しつつあった。その時流に乗り、読み返そうと、確かその様な考えが故である。再読してもなお、初読以上の感想は得られなかった。

そして今、3度の読了を通じて、ようやく見えてきた景色がある。映画化を果たし、多くの人々がこの作品の虜となっている理由が、分かったのだ。この書評を通じて、感情を言語化する一助になればと思う。以下の文章は作品のネタバレを含むため、ご了承いただきたい。

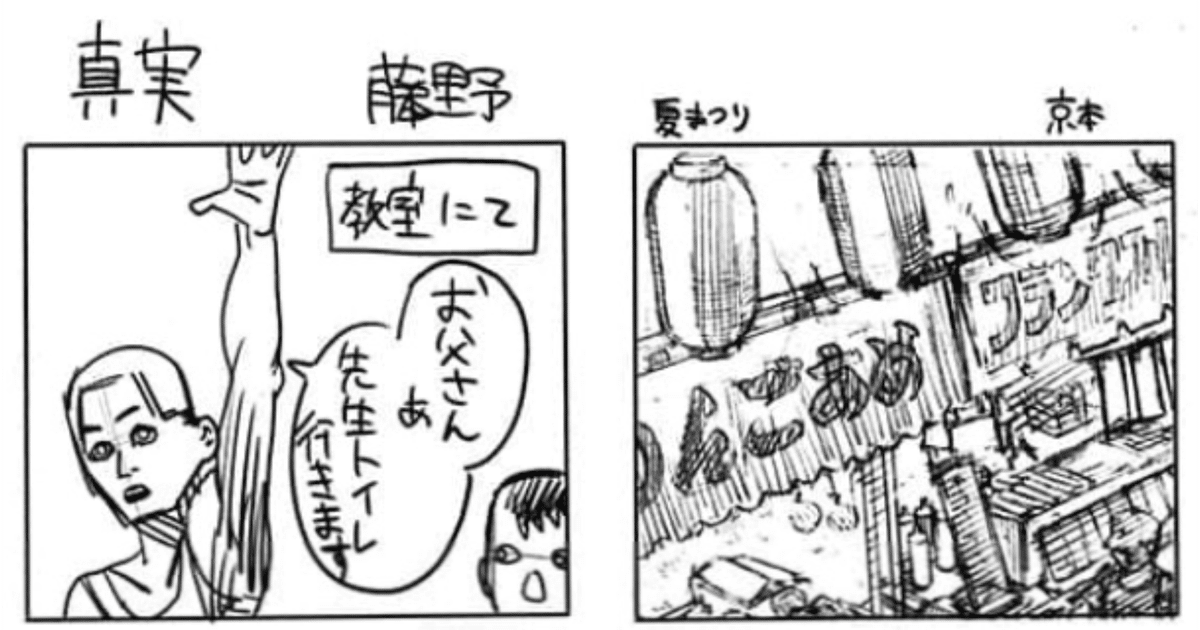

才能という壁に出会う時

物語の中心人物である藤野。彼女の視点で物語は進む。序盤に彼女が出会うもの、それが才能という壁だ。学級新聞に漫画を掲載していた彼女は、同学年の引きこもり、京本が描いた絵を見て衝撃を受ける。大きな才能を前に自信を打ち砕かれる、象徴的な場面だ。

衝撃を受けた藤野は打倒京本を掲げ、絵を描く努力を始める。それまでの彼女とは違い、本気で絵に取り組んでいるという様子が、背中の姿を通じて印象的に描かれるのだ。

このような「才能との出会い」「挫折」「努力」というプロセスは多くの創作物で見られる。それは、私達の人生に重なるプロセスであるからだ。仕事、趣味、部活動などの様々な場面で私達は挫折を経験する。そして、それを動機として努力していく。創作物に触れる際、私達の多くは自身の経験と照らし合わせる。その体験こそが読書の醍醐味とも言えよう。『ルックバック』ではそのプロセスが丁寧に描かれる。それによって私達の胸を打つ側面があるのも事実だ。だが、『ルックバック』の本領はこれだけではない。この作品が傑作たる理由が、人生に重なるプロセスを描いたからであるという答えは、あくまで一面でしかない。これから幾度となく、才能について私達は物語を通じて問われていく。

『ルックバック』は京本という天才と藤野という凡人の物語である。2人の関わりというアナロジーを通じて藤本タツキは真の天才性とは何か、そして、そのそばに立つ凡人の生き方とは何かを描き出したのだ。

天才と凡人

社会に揺さぶられる凡人

京本に勝つため努力を続ける藤野。彼女の手を止めるのは周囲であった。周囲との関わりを減らし、努力に没頭する彼女を危惧し、声をかける。ここで描かれるのはギャップであった。何かに熱中する時、周囲の反応は様々である。それが趣味の範囲内であれば、好ましく思われる反面、生活の範囲まで侵食すると、周囲の反応は冷ややかになるのだから。

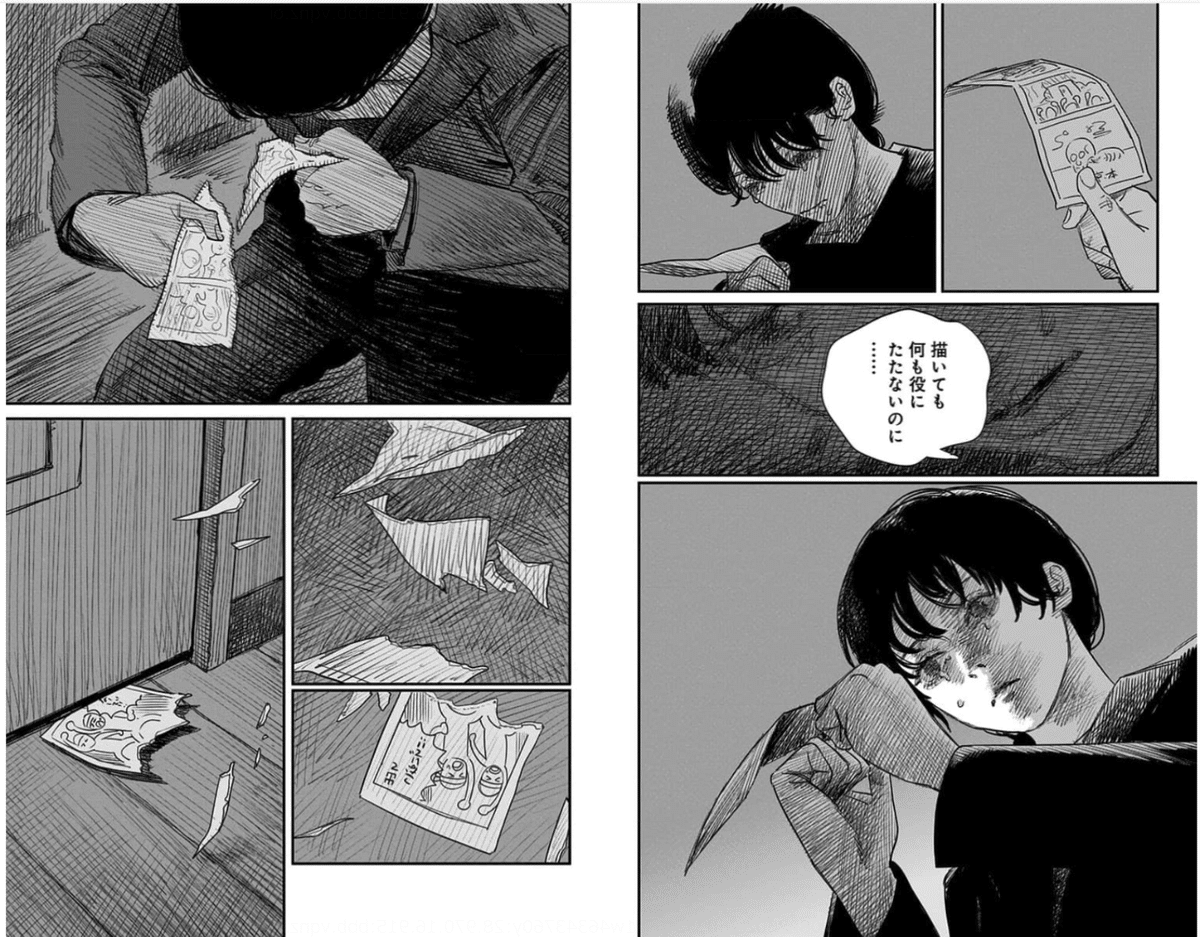

そして、藤野は努力することをやめる。先述したように周囲の圧力もあった。だが、最大の理由は京本である。彼女は自分と京本との間に広がる差を改めて自覚する。かつての自分はその悔しさを糧に努力をした。しかし、努力を続けても届かない、その背中に心を折られる。

私達凡人は彼女のような経験を何度もしてきた。熱中してきた何かをやめるのは、周囲との差を自覚した時なのだ。その残酷な真実に気づく時、私達は目を覚まし、無謀な挑戦を終える。目を背けたい程に単純な事実だからこそ、『ルックバック』はその場面を丁寧に描く。心の最も弱い部分を突くからこそ、良い物語なのだ。

社会を揺さぶる天才

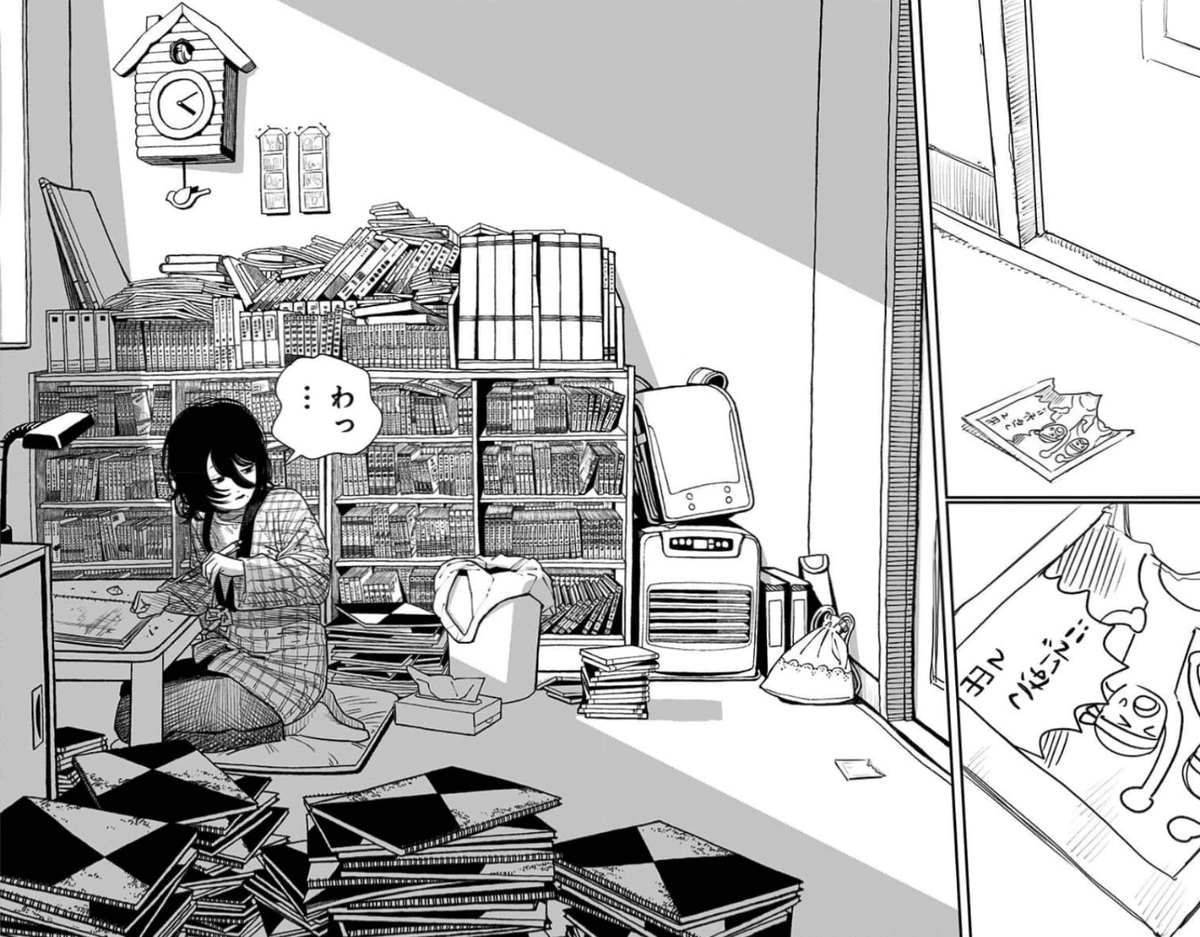

心を折られた藤野はそのまま卒業式を迎えた。そして、京本に卒業証書を渡すように頼まれ、渋々承諾する。京本の家に入る藤野。彼女の目に映るのはおびただしい数のスケッチブックであった。

天才は呼吸をするように創作をする。それは良いものを作るために創作するのではなく、創作をした結果として良いものが生まれると言い換えても良い。彼らは何かに取り憑かれたように創作をする。そもそものスタンスが違うのだ。

逃げ出すように京本の家を後にする藤野。そんな彼女を呼び止める声。振り向くとそこには京本がいた。藤野の心を折った京本。そんな京本の言葉が藤野を再び揺さぶる。

京本の言葉に藤野は奮い立ち、再び絵を描くことを始める。それは美しく、それでいて醜悪なほどに正しい。私達の心を折るのが天才であれば、奮い立たせるのもまた天才である。ただ在るだけで、凡人は一喜一憂し、翻弄されるのだから。

やがて2人は袂を分かつ

藤野と京本は共同で漫画制作を始める。2人の才能は社会に評価され、連載も決まる。だが、その蜜月も長くは続かない。京本は藤野とは別の道を選ぶ。

ここで描かれる対比。藤野が見ている景色と京本が見ている景色が根本から違うことが示唆される。藤野はあくまで、漫画を描くことを通して、社会で成功することを目指しているのだ。一方、京本は違う。彼女はただ純粋に描くことを喜び、より高みに行くことを目指している。

さらに、ここで示されるのは藤野の驕りだ。「わたしについてくれば、全部上手くいく」という藤野には、天才を支配下に置く悦びがある。かつて憧れ、かつて心折られた天才。それを従属させる甘美。けれども、それは歪な関係でしかなく、結果として2人は袂を分かつ。

そして別れは永遠に

別々の道を進んだ2人。藤野は連載作家として成功する。作品は世間で評価され、アニメ化まで決定した。順風満帆とも言える彼女の人生に転機が訪れる。藤野の耳に飛び込んで来たニュース。通り魔の手により京本が死亡したという内容であった。

藤野の慟哭。彼女は気づく。失ったものの大きさに。天才の側に立ち続けた者として、彼女は知っている。その才能がなんと稀有であるかと。だからこそ、胸に飛来するのは自責の念であった。

彼女は常に憧れてきた。京本の才能に。だからこそ、一番の理解者であったし、一番の信者であった。ファナティックな思いは支配的な言動に表面化する。この場面もそれが顕著だ。「私のせいじゃん」という言葉にはそのような傲慢な響きが含まれる。だが、裏を返せば、その奥にあるのはただただ京本に憧れる、純粋な信仰であるのだ。

天才に惹かれる凡人として、その思考は典型的である。ある種それは自然な関係性とも言えた。強い光が無意識に人を惹き付けるように。その一挙手一投足にメタファーを推察するように。凡人は天才の行動に何か意味を見出そうとする。そうして、自分の外延に天才を取り込もうとするのだ。私達の人生は天才に何かしらの影響を与えたのだと、そう信じ込む。それが凡人の生きる道なのだから。

死んでもなお、生きるもの

京本を失い、絶望する藤野。ここから物語は大きく変容する。藤野が破り捨てたのは自身が描いた4コマ漫画であった。京本を外の世界へと導くきっかけとなった漫画。その断片が、過去の京本へと届くのである。

この世界では藤野と京本は関わらない。京本は孤独に歳月を重ね、やがて美術の世界に憧れる。彼女は自ら選択し、その世界へと進む。その先にあるのは同じ結末であった。彼女はこの世界でもまた、通り魔に襲われる。

示しているのは事実だ。京本という天才は、藤野という凡人がいなくても進む道を違えない。私達がどう生きても、天才は天才として生き続ける。それは目を背けたくなる程に鮮明な真実だ。信仰は心を救うが、現実を救う訳では無いのだから。

だが、天才がどう生きても凡人としての私達もまた生き続ける。それもまた真実であった。この世界で藤野は京本を助ける。彼女はまた、彼女なりに凡人として生きて、描くことを選んだのだ。私達の心を折るのは天才であり、奮い立たせるのも天才であるのなら、生き続けさせるのも天才であるのだから。

そして再び、別々の世界が交錯する。生き残った京本の描いた4コマ漫画が、藤野へと届く。

扉を開けた先に見つけた景色。天才である京本の残照。彼女は変わらず藤野の虜であった。かつて出会った時、自分を「漫画の天才」だと述べたあの時のまま。変わらず天才は凡人である自分を慕っていた。リフレインするのは過去の言葉。なぜ自分は漫画を描くのかという問いかけ。

物語の中で答えは示されない。ただ描かれるのは背中。ただ藤野が描き続ける背中を映して物語は終わる。

『ルックバック』は現実的な物語だ。超常現象などなく、2人の人間の人生が交錯する場面を描く。別々の世界に生きる藤野と京本の断片が交錯する、ただ1点を除いて。これは何を示すのだろうか。先述したような天才と凡人の生き方という側面以外に、また別の見方もできる。全ては藤野の見た幻であるという見方だ。

藤野が見た断片は主観的な視点以外は全て白紙で描かれている。京本が描いた『背中を見て』という漫画もまた、藤野だけが認識していた。だとすれば、藤野が見た景色は幻想であるという解釈も可能だ。それは果たして何を意味するのか。

天才は死に近い。それは生きることの価値観や、創造への思いが根本からして凡人と違うからだ。だからこそ、天才には死が纏わりつく。だが、凡人はそうではない。凡人は死が遠く、生き続けることができる。故に、生き続けなければならない。天才に憧れ、信仰し、その死んだ後も功績を讃え、自分の中に生かしていく。それこそが凡人の生き方であると、藤本タツキは伝えてくる。

そして、死ぬ天才と生きる凡人というテーマを別の形から鋭く描いた作品がある。小林秀雄による『中原中也の思い出』だ。

中原中也と小林秀雄

天才詩人と評論家

中原中也(1907~1937)は詩人である。「サーカス」や「汚れつちまつた悲しみに……」などの代表作があり、近代日本を代表する詩人だ。

そして、彼を語る上で欠かせないのは小林秀雄(1902~1983)である。彼は近代日本を代表する批評家であり、文化勲章も受章している。

この2人は因縁浅からぬ仲であった。若い頃、中原と小林は長谷川泰子という女性を巡って三角関係にあったのである。紆余曲折を経て、その後も2人は交流を続け、やがて中原は死に至った。そんな中原との思い出を描いたのが小林の『中原中也の思い出』である。

語り得ぬものについて語る

中原に最後に会ったのは、狂死する数日前であった。

小林は作品の中で淡々と中原との思い出を語る。2人で見た桜の様子を記す。そして、その桜がもう枯死してしまったことを紡ぐ。文章全体の中で通奏低音のように響くのは、ただ果てない寂しさであった。小林は後悔の念を込めて書いているのではない。それはまるで備忘録のように、確かに存在していて、今は消えてしまったものを惜しむように書いていた。

中原の心の中には、実に深い悲しみがあって、それは彼自身の手に余るものであったと私は思っている。彼の驚くべき詩人たる天資も、これを手なずけるに足りなかった。

小林は語る。天才の心情を。日本を代表する批評家であり、評論家である小林も悟ったのだ。天才の中にある茫洋たる思いを。そしてそれは死に近く、天才がいくら言葉を尽くしても、語り得ぬものなのだと示す。

人々の談笑の中に、「悲しい男」が現われ、双方が傷ついた。善意ある人々の心に嫌悪が生れ、彼の優しい魂の中に怒りが生じた。彼は一人になり、救いを悔恨のうちに求める。汚れちまった悲しみに……これが、彼の変らぬ詩の動機だ、終りのないルフランだ。

天才は摩擦を生む。それは凡人との間に生じてしまう天性のものだ。藤野が京本の預かり知らぬところで挫折したように。故に、天才は孤独でしかいられないのだと小林は示した。

汚れちまった悲しみに

今日も小雪の降りかかる

汚れちまった悲しみに

今日も風さへ吹きすぎる

中原はそんな悲しみを「汚れちまった」と歌う。そしてそれは純粋な悲しみではない。もう汚れてしまったのだ。故に、ありのままに自分の思いを語ることができない。天才の心情を天才自身が吐き出せないのに、それをどうして凡人が語ることができようか。小林はそれを知っていた。それでも、分かってもなお、彼は語るのを止めない。

彼の詩は、彼の生活に密着していた。痛ましいほど。笑おうとして彼の笑いが歪んだそのままの形で、歌おうとして詩は歪んだ。これは詩人の創り出した調和ではない。中原は、言わば人生に衝突するように、詩にも衝突した詩人であった。彼は詩人というよりむしろ告白者だ。

この生れながらの詩人を、こんな風に分析する愚を、私はよく承知している。だが、何故だろう。中原のことを想うごとに、彼の人間の映像が鮮やかに浮び、彼の詩が薄れる。詩もとうとう救うことが出来なかった彼の悲しみを想うとは。それを確かにあったのだ。彼を閉じ込めた得体の知れぬ悲しみが。彼は、それをひたすら告白によって汲み尽そうと悩んだが、告白するとは、新しい悲しみを作り出すことに他ならなかったのである。彼は、自分の告白の中に閉じこめられ、どうしても出口を見つけることが出来なかった。

死んだ天才を分析し、語ることで、天才でさえ理解できなかった思いを紐解く。その道程の意味を見出す。それが凡人である生者の営みである。聡明な小林が愚を犯してまでそれを成し遂げたのは、誰かに強制されたからではない。ただただ、自らの情念に突き動かされ進んだからだ。そして、その動機となったのもまた、天才の存在そのものであった。生きている私達は、そうやって死んだ天才に動かされていく。

文章は最後に、小林が「彼の最も美しい遺品に思われるのだが」と表する「一つのメルヘン」を引用して終わる。

中央公論新社による『人生について』という本の中で『中原中也の思い出』を読んだ際は、ここで終わっていた。だが、中央公論社による『日本の文学 43 小林秀雄』では、この後に小林の「死んだ中原」という詩が掲載されている。中原が逝去したその年に書かれたこの詩は、中原を失った悲しみを、超人的な冷静さで描く。

君の詩は

自分の死に顔がわかって了った男の詩のやうであった

ホラ、ホラ、これが僕の骨

と歌ったことさへあったっけ

僕の見た君の骨は

鉄板の上で赤くなり、ボウボウと音を立ててゐた

君が見たといふ君の骨は

立札ほどの高さに白々と、とんがってゐたさうな

ほのかながら確かに君の屍臭を嗅いではみたが

言ふに言はれぬ君の額の冷さに触ってはみたが

たうとう灰の塊りを竹箸の先きで積ってはみたが

一体何が納得出来ただらう

夕空に赤茶けた雲が流れ去り

見窄らしい谷間に夜気が迫り

ポンポン蒸気が行く様な

君の焼ける音が丘の方から降りて来て

僕は止むなく隠坊の娘やむく犬の

生きてゐるのを確かめるやうな様子であった

あゝ、死んだ中原

僕にどんなお別れの言葉が言へようか

君に取返しのつかぬ事をして了ったあの日から

僕は君を慰める一切の言葉をうっちゃった

あゝ、死んだ中原

例へばあの赤茶けた雲に乗って行け

何の不思議な事があるものか

僕たちが見て来たあの悪夢に比べれば

凡人として生きるということ

『ルックバック』というタイトル

タイトルである『ルックバック』に藤本タツキはどのような思いを込めたのだろうか。「背中を見る」という意味が示すように、背中を映し出すカットが作中で多く見られる。作中で流れる月日の経過と共に、環境の変化や登場人物の心情を映し出す、効果的な仕掛けだ。

また、「振り返る」という意味もある。藤野が描いた断片が過去の京本に届く象徴的な場面。そこを指して振り返ると示している。その解釈もできるだろう。

加えて、多くの人が指摘しているように、この作品の最初と最後にはそれぞれ「Don't」と「In Anger」という文章が示されている。これを『ルックバック』というタイトルの最初と最後につけると「Don't Look Back In Anger」となり、イギリスのロックバンド、オアシスの楽曲名になる。

オアシスにとって『Don't Look Back In Anger』という楽曲は異色の楽曲である。この楽曲のソングライティングをしたノエル・ギャラガーのメインはギターであり、通常は弟のリアム・ギャラガーがボーカルを務める。だが、この楽曲はノエルが自分で歌っているのだ。(どうやらどちらが歌うかで相当喧嘩したらしいのだが)

加えて、この楽曲のイントロはジョン・レノンの『Imagine』を彷彿させる内容である。歌詞の中にもジョン・レノンの影響を感じさせる部分が込められている。ノエルはビートルズを敬愛しており、ジョン・レノンに対しても深いリスペクトがある。つまり、ノエルにとっても、この楽曲はジョン・レノンという天才の影響を受けた曲なのだ。

天才の背中を追う

京本が描いた4コマ漫画、その題名は『背中を見て』であった。それは、私達凡人が、天才の背中を見て生きていることを示唆する。この書評を通じて、私は藤本タツキの描いた真の天才性について述べた。天才とは凡人を動かし、変革する。しかし、その一方で死に近い存在であるのだ。天才は天才であるが故に死に魅入られている。それはつまり、天才単体では、その輝きを継承できないことを示す。

凡人である私達は、そんな天才から影響を受けずにはいられない。そうして信仰という名を借りて、天才の息吹を伝承の中に込めていく。それはとても美しい営みなのだと、私は思いたい。

京本という天才を思い、藤野は描き続けることを選んだ。中原が吐き出せずに終わった悲しみを、小林は自らの言葉で示した。ジョン・レノンの『Imagine』を、ノエル・ギャラガーは自らの楽曲の中で蘇らせた。ブッダも孔子も、彼らの言葉が現在にも残るのは、弟子たちがその言葉を遺したからだ。

天才の背中を追い生き続けること。それが凡人に与えられた生者の特権である。少なくとも私は、藤本タツキから自分の生き方を見いだした。それはまた、彼が天才であるということの証明に他ならないのだから。

参考文献

藤本タツキ『ルックバック』

小林秀雄『中原中也の思い出』