『令ビゼロゲームアワード2022』普通のゲームは選ばない。表舞台にない多様な傑作を選ぶ賞

みんな知ってて評価してるゲームを

再確認するアワードやって一体何の意味がある?

未踏の傑作に光を当てろ!

『令ビゼロゲームアワード』とは、ゲームライター・翻訳者・批評家のコミュニティ「令和ビデオゲームグラウンドゼロ」(以下、令ビゼロ)が主催するアワードです。本アワードはThe Game Awerdあたりが業界の中心に位置する傑作を評価していく方向に対し、周縁に屹立している傑作群に注目していくことを目的としています。

現在、AAAやインディーなどを合わせれば、年間で1万本を越えるビデオゲームがリリースされている状況です。itch.ioからふりーむに公開されるフリーゲームも含めれば、もっと数は増えるでしょうか?

それほどたくさんのタイトルが存在するわけですから、ビデオゲームには数多くの表現の可能性が開かれております。しかし、世界の代表的なほとんどのアワードがそんな多くの可能性をフォローできているのでしょうか? そうは言いがたいでしょう。やはり多くのアワードは固い価値基準があり、その下で多様さは淘汰されているなと感じています。

本アワードはそこから外れた場所で、ひとつの可能性を見せているタイトルたちを取り上げています。今回取り上げたタイトルから“別の、多様な可能性”を感じてもらい、そしていくつかのタイトルに触れる機会になれば幸いです。

※本記事は価格が設定されていますが、無料ですべて閲覧できます。記事をご購入いただくと、お礼を末尾に記載させていただきます。

◆アワードの対象となるタイトル

2021年12月1日~2022年11月30日までにリリースされた全タイトル

基本的に有料・無料、メジャーとインディー、年齢指定を問わずに選出しています。

こうした期間に設定した理由は「アワード対象年の12月にリリースされたタイトルを含めてしまうと、ゲームプレイと評価する期間がとれないため。12月中旬~下旬リリースのタイトルをすぐ今年全体のものとして評価するのが難しくなるため」としています。

◆今回の審査メンバー

今回の審査トップ

葛西祝(@EABase887)

ジャンル複合ライティング。

ビデオゲームを中核に映画、美術、現代社会、格闘技などを越境したテキストを作る。

IGNからGame*SparkなどWebメディア媒体ほとんどに寄稿している。

令ビゼロの主催。公式サイトはこちらから

審査メンバー

Masa Kei(ゲーム翻訳者・@MasaK22555597)

韓国のインディーゲームシーンに詳しく、さまざまなタイトルを調査。

G.Suzuki(ミリタリー系ゲームが好きなフリーライター)

Game*SparkやAlienwarezoneなどで執筆。ガンダムや戦闘機のプラモデルをよく作る。

SHINJI-coo-K(池田伸次)(@SHINJI_FREEDOM)

ヒップホップビートメイカー業を営む傍らIGN JAPANやGame*Sparkなどに寄稿するフリーランスゲームライター業を営む兼業家。通称シンジ。

近藤銀河(@SpiralGinga)

美術史家でアーティスト 、ライターとして活動中。

Wezzyにて「フェミニスト、ゲームやってる」を連載中。

寺島壽久(ゲームキャスト・@gamecast_blog)

2010年からスマホゲームジャンルでゲーム記事を書き続けている。

スマホ一本で活動しており、著書「凄い!! iPhoneゲームアプリコレクション(翔泳社)」、CEDEC講演などの経歴も全部スマホ関連。

伊藤ガブリエル(@gabriel8492 YouTube Twitch)

主にIGN JAPANで番組出演・記事執筆を行っているフリーライター。

格闘ゲーム・アクションゲーム・FPSを中心に、クラシック・モダン問わずほぼすべてのジャンルを楽しむゲーマー。

ラブムー(名曲喫茶月草・@Lovemooooooo)

ゲームや映画について書き、詩作・翻訳をしている元名曲喫茶店主。

https://note.com/piw/

◆令ビゼロアワード大賞

2022年でもっとも優れたタイトルを評価する賞

大賞『HYPER DEMON』

自らを「比類ないFPS」と名乗る異様な一作。 “上手くなればなるほど、異次元の世界へトリップしていく”という、ビデオゲーム体験の王道にして異端という相反する方向が合致した奇跡。もっとも古い価値観で、もっとも新しい体験に到達する異質。

基本は前作『Davil daggers』の踏襲。ハイスコアアタックの『Queke』フォロワーのスタイルで、独自のアクションや様々な敵の攻略方法などが加わるもの。ところが球体カメラによる視覚表現や、スローモーションの演出、音の減衰やノイズを交えた音響効果が相まり、ゲームはスーパープレイというよりドラッギーな状態に入り込んでいく体験になる。

ビデオゲームでは、いわゆる成功と失敗を繰り返し、徐々にプレイヤーの技術が向上していく楽しみをフロー状態と呼んでいる。本作に至っては、フローに至る過程そのものが強烈なトリップに陥っていく過程になっている点がすさまじい。球体カメラで視界が歪むなか、スローモーションで多重レーザーがネオンサインのようにきらめきながら敵を殲滅させる瞬間に、その極地があるのである。(葛西)

ノミネート

名作ADV『A YEAR OF SPRINGS』の影響の元、トランスジェンダー男性同士の交流を描いた作品。itch.ioゲーム特有の個人性と社会性が交錯する感じが、とても良いバランスで表出した作品で、有志による日本語翻訳が行われているのが嬉しい。(近藤)

胸オペ(※女性から男性へ性別移行を望む方向けの乳腺・乳房切除手術)の現実や、友人2人が一緒に協力マルチプレイゲームを遊ぶくだりなんて実にエモーショナルで心動かされるお話。痛みや友愛を含めて突出したトランスジェンダー作品なんじゃないだろうか。クィア界隈の人でも油断ならない人がいる等、エデュケーショナルな作品でもある。(池田伸次)

『SANABI』

チェーンフックで壁から壁に飛び移る、高速機動のプラットフォームアクション。サイバーパンク都市を描いたピクセルアートもいい。復讐のために戦う最強のダークヒーローを、超人的な動きで敵を圧倒するゲームプレイによって見事に表現している。(Masa)

『SIFU』

ベルトスクロール、拳法、シネマティックなカメラワークやストーリーなど、コンセプト自体は過去によく見かけたものでありながら、それらを絶妙なバランスで組み合わされ昇華できていた。「昔ながらのアクションゲーム」の極致ともいうべき作品。(伊藤ガブリエル)

映画とビデオゲームの問題を考え抜いた異形の作品。サムバーロウの到達点であり、真剣に映画を、実写をビデオゲームで取り扱う場合って崩壊した前提のものとしてプレイヤーに提示するものだと思わされた一作。(葛西)

◆ベストコンセプチュアル部門

ゲームのコンセプトが興味深かったタイトルを評価する部門

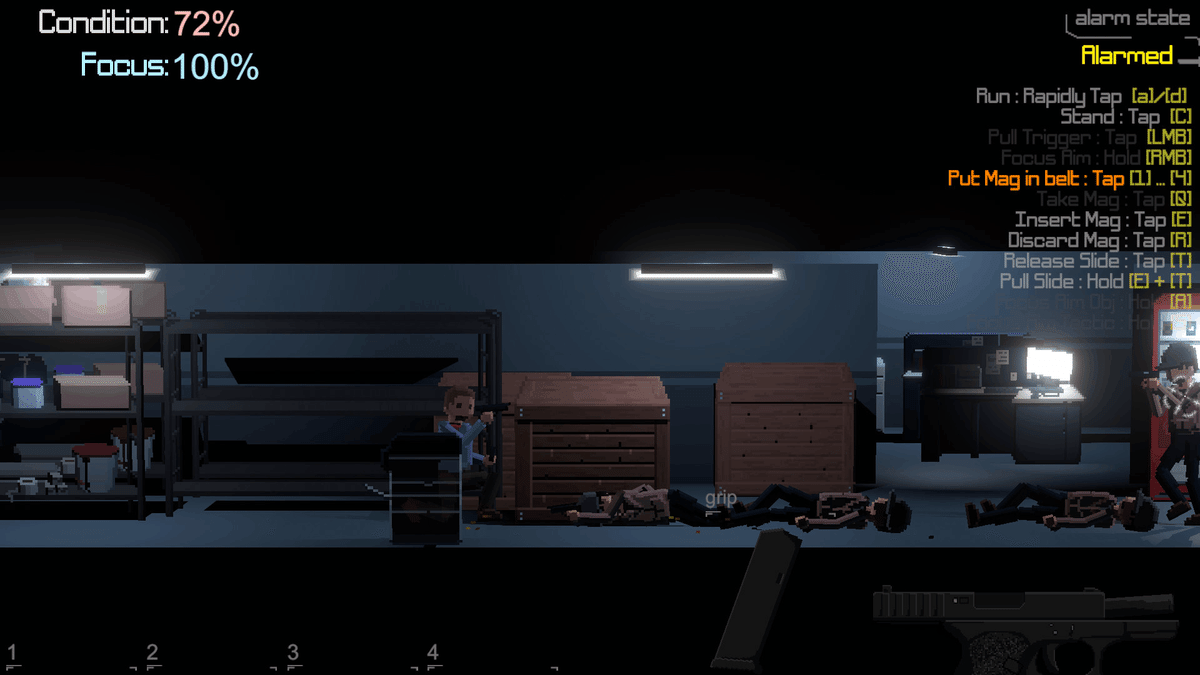

『Receiver』に影響を受けたリロード・2Dガンアクション。キーガイドに従って手動で拳銃の弾倉を交換し、スライドを引いて弾を込める。残弾数の管理と、速く正確なリロードが腕の見せ所だ。拳銃をカチャカチャいじること自体が楽しく、次々と敵が迫る銃撃戦がいっそう熱くなる!(Masa)

煩わしいかもしれない、リアルなリロードの動作のゲームプレイ。しかし、このリアルさがなにか抑制された銃撃戦という、奇妙な体験に導いてくれる。(葛西)

ノミネート

『Sephonie』

3人の主人公は様々なルーツやアイデンティティを持っている。そうして生きることの難しさと、プラットフォーマーゲームの難しさを重ね合わせた、PS1風のグラフィックの光る一作。(近藤)

開発者は『Anodyne』シリーズ、『All our Asias』のショーン韓谷さん。彼がゲームデザインからグラフィック、サウンドも兼任していることで、彼の世界観や価値観が前面に出ている一作。アンビエントの音楽家・吉村弘の影響を受けたというサウンドトラックの美しさも見どころ。ここまでショーン氏の価値を映した作品を、およそ2年に一作コンスタントにリリースしている点も凄い(葛西)

インドのアート系ビデオゲームを開発するStudio Oleomingusの最新作。タイトルにある分離(Separation)をコンセプトに、ゲームデザインとシナリオにその要素を織り込んでいる。ある迷宮を脱出するために、右左の画面を切り替えることで進めるパズルだが、クリアするたびにインド社会の暗黒のテキストが流れる。

Studio Oleomingusはこれまではウォーキングシミュレーターの方式でインドにおけるポストコロニアリズムを扱った物語を扱ってきたが、今回はパズルの方式で一貫したテーマについて語って見せている。

個人製作でローファイなホラーゲームを作るところってすごくたくさんいるんだけど、そのなかで異質なゲームデザインに挑戦している。ざっくり言ってしまうと “ひとりでDead by Daylight”をやるゲーム”と言う感じ。

3人の特殊部隊と、監禁された1人の少女を操作し、村を蠢く脅威を避けながら脱出を目指してゆく。キャラを切り替え、室内ではFPS視点、全体マップでは俯瞰視点を駆使しながら脅威を抑え込むミッションに挑むのだが、自分が操作しているキャラ以外が知らないうちにやられるんじゃないか?という怖さを常に感じさせる。ゲームデザインの挑戦と、ホラーゲームの目的である怖さを併せ持った注目作。(葛西)

『Re:Bus』

主人公は真夜中の帰り道にバスに乗り、降りるバス停を選択し行く先で様々な人と出会ってゆくというADV。バスの路線図をシンプルに円形に見せるUI、シンプルにして真夜中の情感があるキャラクター、色彩。さまざまなエンディングを探して、何度もプレイする感覚は日常の茫漠とした夜を体験させるものとも言える。(葛西)

「スケボーカルチャーと登場人物の多様性」を重なったものとして描くコンセプトで評価。スケボーの持つストリートを占領し、自由に多様の楽しむ精神性の理想を、ヴィジュアルの面で具現化した作品。キャラメイクでは髭の生えたフェミニンなキャラなんかも作れて、その多様さが楽しい。(近藤)

『Squad 51 vs. the Flying Saucers』

本作がSTGとして優れたコンセプトを有しているとすれば、それは特撮映画的な映像をゲームのストーリーテリングに取り込んだことであろう。本作のSTG部分はあまり爽快感を見せていないが、ステージ進行に応じて語りかけてくる無線や幕間の映像は、STGが2時間ほどでクリア出来るゲームであることを逆手にとって濃密な物語を語ってくれる。味気ない物語を表現しがちなSTGに、映像というスパイスを入れることで、リッチな物語体験を提供出来ると気付かせてくれる作品だ。(G.Suzuki)

昔ながらのSTGは形が完成されすぎていて、いま新作を作っても過去の名作より優れたものにするのが難しい。本作は「ダークソウル的なものをSTGに取り入れよう」というクリエイターのお話どおり、1ステージ1ステージに歯ごたえがあり、リトライしやすくしている点も評価。悪夢というストーリーを体験させるのに、ステージのアートを観ていると物語が把握できるところも魅力となっている。(ゲーキャス)

なんだ?『逆転検事』で解けない謎があった?……だったら殴って謎を破壊すれば問題はないじゃねえか!Distiny。『名探偵ブロクと秘密の依頼』は本当にそんなことができるアドベンチャーである。ポイントアンドクリックADVと、ベルトスクロールアクションのミックスというゲームデザインなのだが、何より可笑しいのは「わからんパズルがあったら殴っていい」というところである。主人公のワニ・ブロクの悲哀もしみじみする一作(葛西)

【コラム・異色のホラーゲームを生み出す727 Not Hound】

今回ノミネートに挙げた『国際指定怪異123号 廃村』を開発した727 Not Houndは本作だけ特殊なアプローチをしているわけじゃない。その他のタイトルも、ホラーゲームでありながら異質なゲームメカニクスを組み込む挑戦を続けている。

『Playable Mockup』は心霊写真を取るホラーを信じられないアプローチで構築して見せる。 “無限ループする回廊を脱出するために、写真を撮ることで力を得て戦略を練る”という、前例がほぼないゲームデザインなのだ。最新作『Photogenic Minds : Identity』は『Playable Mockup』を発展させる形で、より戦略的なサイコホラーを作って見せている。

驚異的なのは、ここまで実験的なアプローチを行いながら、なんといずれの作品も2022年内に各タイトルをリリースしていることである。これまでインディーのホラーゲームで大量のタイトルをリリースしているところはChilla’s Artが目立っていたなか、727 Not Houndの場合はホラーというジャンルをきっかけに実験的なゲームデザインを行っている。今後のゲームデザインでどんなアプローチをするかに注目の作家だ。(葛西)

◆ベストナラティブ部門

独自の物語表現、世界観表現に魅力があったタイトル

該当作なし

2022年は物語表現、世界観表現において部分的に突出したものはありました。しかし全体として革新的なものを選ぶのが難しかったため、今回は該当なしと判断しました。(葛西)

ノミネート

分裂した映画やドキュメンタリーの断片をプレイヤーのなかで繋ぎ合わせるほか、早送りや巻き戻しによる視聴という、映画の鑑賞行為からすれば唾を吐きかけるような行動の奥で「人間の芸術と永遠について」という議論が展開する。(葛西)

実は韓国のインディーゲームでは暗いストーリーや現実社会の難しさなどを描く傾向が強い。そんななかで本作はほがらかで、落ち着いた世界観と物語を提示していることが面白いところだ。(Masa)

音楽家/ノベルゲーム作家Plastic Tekkamaki氏の3作目。強烈なシグネチャーを持つBGMと会話劇/私小説的テキストの応酬はここに来て、最高の洗練度を見せている。Makitekk氏の作品をプレイするたびに、ノベルゲームにおける「作家のegoとゲーム体験」について思いを馳せる。

絵/音楽/テキストが三位一体的に作り出す「デジタルノベル」という、うら若きフォーム/ジャンル。それは綿々と続いてきた小説やアニメと比べた時、どのような体験の違いをプレイヤーにもたらすことができるのか? これからも注目していきたい。(ラブムー)

Lo-fi Hiphopとはある種の日常をスローなヒップホップ・トラックによって表現するジャンルだと思う。本作はそうした音楽ジャンルのリズムに、ずれを生じた日常を体験させるスタイルで表現している。

ちなみに、フリーのビジュアルノベルをプレイできるサイト「ノベルゲームコレクション」では『A-line』などLo-fi Hiphopをテーマにしたタイトルがいくつか登場している。vaporwaveなどネット音楽を扱うゲームは多いが、Lo-fi Hiphopにおいてこれは興味深い現象だなと思う。(葛西)

キッチュでレトロな学園ミステリーのような見た目に騙されてはならない。本作は分岐やコマンド選択といったインタラクティブ要素のないゲームに対する、ある種の「批評」であるように思う。

終始探偵をミスリードし続けるシナリオによって、エンド後、プレイヤーは自分が物語にも推理にもいっさい関与できなかったことに対する奇妙な無力感を味わうことになる。オールドファッションなADVのガワを持ちながら、「見えていたものは真実だったのか?」というヒッチコック『裏窓』的主題を隠し持った、相当に先鋭的なノベルゲームである。(ラブムー)

『キラキラミラ』

その地味なビジュアルとハンドメイドな手触りから、個人が作った『ダンガンロンパ』フォロワー脱出ゲームと思われるかもしれない。しかしプレイすればするほど、アイデアと熱意でこれほどリッチなミステリーを作れるということに謎めいた感動がこみあげてくる。

1本道のノベルゲームが、推理小説ではけっして得られない「物語体験」を生み出せる可能性に強く心打たれた。先に挙げた『マリンエクスプレス殺人事件』とぜひ併せてプレイしてみてほしい。(ラブムー)

ビデオゲームでは「歩く」という行為をモチベーションを持ってプレイさせることは難しい。身もふたもなくいってしまえば、ゲームプレイの退屈さがその理由だし、なにより人間がエンターテインメントに触れるとき、作品の上では日常の冗長な行為(家事、移動など)にはよほどの理由がない限り、ファストトラベルのようにカットされることが多い。

では “よほどの理由”があれば退屈なはずの行為に意味が生まれるのか? そのある種の答えが『真実の物語』のなかにある。アフリカ某国にて、水を手に入れることすら難しい家庭の女性を主人公に、わずかな水を求めて何時間もの道を歩くのだ。スタミナが設定されており、荒涼とした大地に危険な野生動物、時に密猟者たちに出くわしながら、体力を削らないように水源へ向かって歩いてゆく。

アクションゲームの構造をうまく導入し、要所で主人公の痛ましいモノローグを絡めつつ、そして厳しい環境と裏腹に、印象画のように書かれた美しい風景が相まって、「歩く」行為をプレイヤーが納得し、感情移入できるように作られた点が優れている。

そして感情移入させやすいことは、特にシリアスゲームでは大きな意味を持つ。なぜなら多くの現実世界の物事は、いくら切実でも私たちに無関係なものは切実なものとして捉えられないからだ。多くのシリアスゲームの悩ましい問題として「まあ、こういう社会問題がありましてね」に終わってしまうことが少なくないのだが、本作においては水を汲みに行く彼女のことをプレイ後も想像できることに意味があるのである。

https://apps.apple.com/jp/app/%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E3%81%AE%E7%89%A9%E8%AA%9E/id1598949458

『Milk inside a bag of milk inside a bag of milk』と

『Milk outside a bag of milk outside a bag of milk』

精神疾患当事者によって作られた異形のテキストアドベンチャー。プレイヤーは女の子の心の声となって選択肢を選んでいく。プレイヤーが望まぬ選択肢、残酷な選択肢が登場するのが特色で、女の子に優しい言葉を投げかけなければならない。また、女の子は統合失調症であろうところがすさまじくこれまでにないフィーリングがあり、読み進めるのに狂気を感じる作品だ。(池田伸次)

本作が無暗に流行った、という現象自体が興味深い。昔から精神にまつわるビデオゲームはアンダーグラウンドから登場し、ネット上で興味を持たれる状況は多い。かつて『ゆめにっき』から近年の『OMORI』などあったが、その中でも特にゲームデザインの作りこみは浅いと思う。ゲームではなく現象を体験させた意味しかないんじゃないか。

現象として本作が昇華されたというのは、たとえ当事者が開発している事実があってもある種の “ネタ”として消費されていることを無視できない気もする。ビデオゲームでネタ化で、抑圧されている当事者のレプリゼンテーションになりうるか? という問題は、とりわけ精神の不調や病を扱うゲームに取って難しい気がしている(葛西)

統合失調症を主題に据えた点が白眉で、その一点突破のみかもしれませんね。開発者のNikita Kryukov氏は「個人的なセラピーの要素はあるか」といった問いにイエスと答えました。ネタとして消費されているのも現実だと思います(池田伸次)

◆ベストコンサバティブ部門

新規のアイディアがなくとも、細やかな完成度を上げたタイトル

プラチナゲームズの神谷英樹氏が総監督を務めたシューティング。日本物産(通称ニチブツ)の『クレスタ』シリーズを踏襲したシューティングゲームだが、往年の名作タイトルのオマージュやリスペクトに囚われずSTGの難易度やステージ構成そのものを追求している。ベリーイージーからプラチナハードまで、プレイヤーが成長することを楽しめるバランスの取れた楽しいシューティングゲームだ。(G.Suzuki)

ノミネート

『Tinykin』

宇宙から地球に帰還したマイロは、なぜか自分が小さくなっていて、しかも宇宙へ飛んで行った1991年から1日も経過していないことに気付く。はたしてその謎はいかに?マイロと、家に居座るタイニーキンと呼ばれる宇宙人との冒険が始まる。

『ピクミン』と『ちびロボ』の影響が強いタイトルだが、その操作性やいろんなインタラクション、レベルデザインの上手さからいろんな行動の細かい作りこみまで作られており、ゲームプレイは飽きさせない。これくらい任天堂クラスに丁寧に作り上げているものは少ない。思えば任天堂が生み出した『マリオ』や『ゼルダ』を大企業から個人開発でも引用することは後を立たないが、ほとんどはビールに対する第3ビールのような落ちた味わいすら感じることが多いなかで、本作は確かに本物のビールに拮抗しうるキレを持ったビールとして作られている。(葛西)

脱出ゲームなんて死ぬほどありふれてるだろ? いまさらやってられるかよ!と思いながら本作に触れたら、不思議なくらいの出来の良さですいすい遊べてしまうギャップに驚いてしまう。

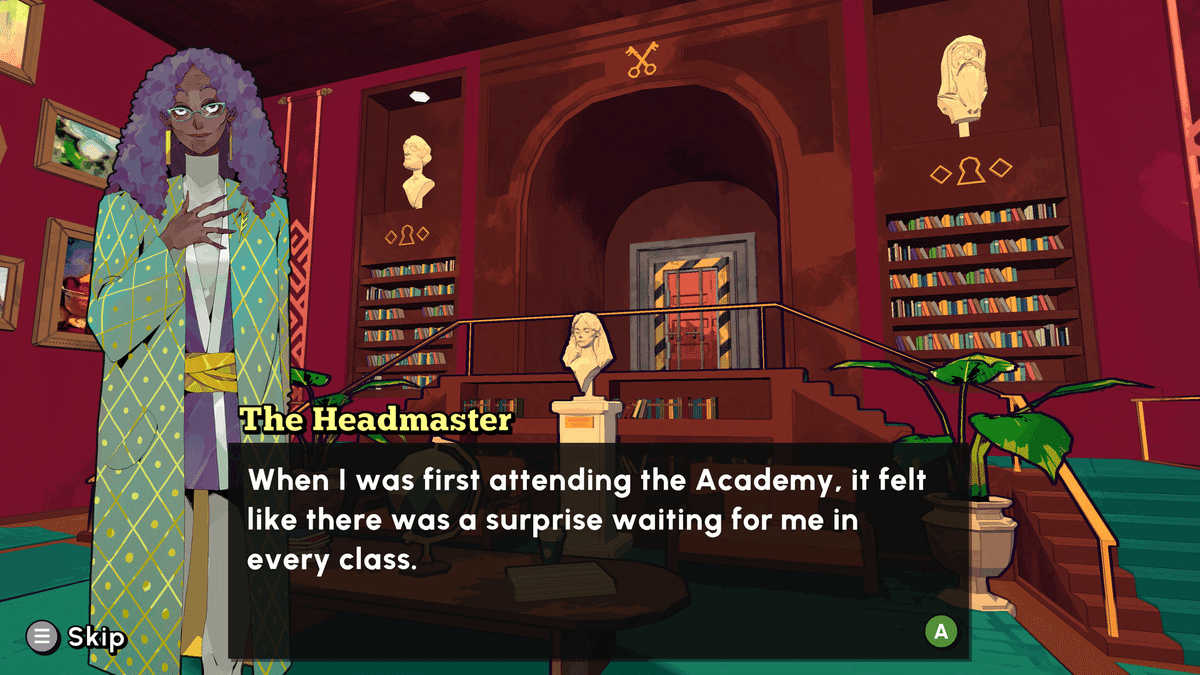

その秘密には現代のビデオゲームに使われる環境ストーリーテリングの巧みさや、そもそもの脱出ゲームの設計に専門家を呼んだことなどの作りこみがある。謎ひとつひとつが実は物語や登場人物に関連していたり、意外に作品世界を具体的に感じさせる試みがいくつも存在してる。基本ストーリーは「君も脱出ゲーム学園で謎解き力を鍛えて大会に行こう!」みたいなコロコロコミックみたいなものなんだけど、プレイヤーをぐっと手触りを感じさせる世界に引っ張っていく出来なのだ。(葛西)

『DRAINUS』

本作は往年の名作STGの攻撃システムやステージなどを、オマージュやリスペクトをもって取り込みつつも、そこに重点が置かれていないSTGだ。敵弾を吸収して反撃するという攻撃することを主軸としているが、特に重要なのがパワーアップがライフとして絡んでいるために、死ににくい構成となっていることに注目して欲しい。(G.Suzuki)

昼は海に潜って魚を獲り、夜は寿司屋を経営するハイブリッドなゲーム。コンテンツが豊富で、達成報酬をもらっては装備を強化して海中探索を進めるのが楽しく、やめどきが見つからない。韓国の大手Nexonがこういうゲームを作ったことに新しい流れを感じた。(Masa)

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』

初代『ファイナルファンタジー』の要素・設定と歴代シリーズに登場する舞台を組み合わせた高難度ハクスラ&トレハンアクションRPG。ゲームプレイの体感としては同じ開発チームが手掛けた「仁王」シリーズにほぼ近いものとなっているが、FFシリーズならではのジョブやアビリティ、ほぼすべての場面で同行してくれるパーティメンバーの存在やFFに登場する歴代モンスター・ボスたちと死闘を繰り広げられる点において本作が持つ特徴を有しており、かつこの手のジャンルを初めて遊ぶ人にとってもおすすめできるものになっていた。アクション部分においても「仁王」と比較した結果、ジョブチェンジ周りの戦闘システムによりますますスピーディーに戦えるうえに、成長システムもより明確になっているので自身の腕前とキャラクター・装備品の成長を感じられることが多い。

序盤の展開があまりにも唐突にことが進む、UIの分かりづらさやワールドマップや町民たちとの会話など変に簡略化されてしまっているところが目立つため、最初は面を食らってしまうかもしれない。しかし、事の真相へと迫る頃にはきっとこのゲームを好きになっていることだろう。FFシリーズが好きな人はもちろん、ハクスラ&トレハンが好きな人にも遊んでほしい一作だ。(伊藤ガブリエル)

【コラム・現代のシューティングに見られる、ゲームデザイン変化の傾向】

昨今のSTGは、10年代のオマージュやリスペクトで作品を表現する時代を過ぎ「1ゲームジャンルとしてのシューティングゲーム(以下、STG)」にフォーカスしたような作品が多くなった。その前提には、すでにシューティングはアーケードで展開するものではなく、ダウンロードやパッケージでの買い切り形となったことも大きいだろう。現代のインディーゲームシーンで登場するSTGの多くは、すでに買い切りを基本としている。

つまりSTGのビジネスモデルが変わることで、(平たく言って)「プレイヤーに対する挑戦」の他にも異なる可能性を見出したタイトルが続々と登場しているわけだ。ゲームセンターが運営インカムを稼ぐビジネスモデルによって生まれる、「ステージ2以降の難易度が急上昇する」みたいな時代を過ぎ、90年代の時点で問われていた「コンソール/PCに合致するSTG」というのを本格に考える時代がまたやってきたのだ。

実写の古い特撮映画的なエッセンスをSTGに組み込んだ『Squad 51 vs. the Flying Saucers』や、360°STGに悪夢の世界観と物語を導入した『NeverAwake』などはそんな性質が顕著だ。

中でもプラチナゲームズの『ソルクレスタ』はその典型例だ。基本はアワードでの選出理由の通り、イージーからハードまでプレイヤーの成長を実感できる真っ当な形でのゲームプレイである。分離合体時の無敵時間+スローモーションなどSTGとして真新しさはないが、それが遊びやすさに直結しているのが良い調整であると思える。

『DRAINUS』は、アクションが得意ならば初めてのプレイで真のエンディングまでたどり着ける程度の難易度で、プレイ時間としては2時間程度のボリュームで終わってしまう。これは、シューティングの中に物語を組み込むことで「ストーリーを中心としたアクション短編」としてシューティングを楽しむことの提示だ。

インディー価格帯で短いボリュームが許される今だからこそ許される作りで、90年代・00年代には許されなかった「短時間1回楽しめば終わり」という割り切りで新しい親しみやすさを狙っている。

形は違えど、避けることなく弾幕を消して一騎当千の無双感を楽しめる『グランドクロスリノベーション』のほか、『Nevar Awake』は『ダークソウル』のように短時間で何度もリトライしてボス戦を楽しませるようにした。

このアプローチも古典的なシューティングの型を変え、現代的に楽しませようというインディーの試みといえるだろう。

どれもまだ爆発には至っていないが、こういった試みから新しくシューティングのヒット作が生まれるかもしれない。

それだけではない。特定のステージを超えると倒されやすいアーケードゲーム的な調整でなく、なるべく倒れにくい(もしくは再スタートしやすい)ことも買い切り型的な調整が成されているといえる。

アーケード的な厳しいゲームデザインの慣習から一歩距離を取り、まずプレイヤーに勝利を感じさせるように操作の楽しさを感じさせるものや、物語や世界観にアプローチしたものなどが見られる。それは、STGというジャンルの再スタートのようにも感じ取れたのだ。(G.Suzuki、ゲーキャス、葛西)

◆ベスト日本語ローカライズ部門

もっとも自然にテキストを捉えることができたタイトル。

ここでは公式・有志を問わず評価することを目的にしている。

『Kentucky Route Zero』英日翻訳:ashi_yuri氏

「文学におけるマジックリアリズムのビデオゲーム化」とも評された本作が、当初厳しい品質の日本語翻訳版として公開され、毀誉褒貶にさらされることとなった。そんなゲーム受容の荒野にて、ashi_yuri氏が有志翻訳としてmodを公開。整理された日本語訳がようやく登場し、本来の作品をプレイできるようにしたことは非常に大きな出来事だろう。(葛西)

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

『令和ビデオゲーム・グラウンドゼロ』は独立型メディアです。 普通のメディアでは感知していないタイトルやクリエイターを取り上げたり 他にない切り口のテキストを作るため、サポートを受け付けています。