“デチューンド・フォトリアル” まったく新しいローポリゴンゲームの流れ。いま広がりつつある、「感覚のリアル」を表現する潮流【シーズン・テーマ】

いま『Mouthwashing』など、ローポリゴン風のタイトルがかなり目につくようになった。過去10年の間でも目立ってはいたが、近年のそれはまた意味が違うように映る。

itch.ioに溢れる古いビデオショップのワゴンで投げ売りされているようなホラーにインスパイアされたゲームから、Steamにて特殊な視座を持ったナラティブゲームに至るまで、低頂点数のポリゴンモデルによるキャラクターが登場するタイトルがずいぶんと増えてきている。

この流れを「90年代のプレイステーションやセガサターンの頃に見られたホラーゲームのアートスタイルへリバイバルしたいんだ」と解釈するのはたやすい。だが、個々のタイトルをいくつもプレイしてみると、どうも懐古という言葉では説明がつかない。

それはかつてのピクセルアートが、古いゲームの時代を懐古するプロセスを経て、デジタル表現のひとつとして独立したのに近いかもしれない。しかし、このローポリゴンの流れについてはもう少し踏み込んで考えてみたい。

意図して品質を落とした空間——なにか言語化するなら、“デチューンド・フォトリアル”というべきだろうか。

細部の描写があやふやな、粗いローポリゴンの世界をリアルと考えるビデオゲームシーンがだんだんと広がっている。ざらざらとした、ラフな3D空間を一種の現実感として捉えた世界がここにある。デチューンド・フォトリアルのゲームは、ビデオゲームで体感する現実感とは何かについてを考えさせるものなのだ。

執筆 / 葛西祝

スーパーバイザー/ ashi yuri,ヒマノ助

参照資料 / 「ローポリホラーの愉しみ、あるいは不思議な実験について」

●本記事は無料で最後まで閲覧できます。テキストを興味深く思われましたら、ご支援のかたちでご購入いただけましたら幸いです。

本テキストは「ゲームとことば 2024」に参加しています。

● “デチューン(低品質化)”される現実感

アパートの一室を舞台に、

ライターの主人公と一丁の銃を巡る物語が展開される。

まるでインディペンデント映画のような手触り。

今年プレイした中で、デチューンド・フォトリアルとしてのローポリゴンという概念について考え始めたのは、ロシア郊外の日常を体験する『Neyasnoe』(以下、タイトルのリンクはすべてSteamやItch.ioストアページ)とライターの生活するアパートの一室で異様な事件が起きる『Apartment Story』に触れた時だ。

ロシア郊外を舞台とするウォーキングシミュレーター。

出口のない日常と失われた未来を

茫漠としたゲームプレイから体感させる。

27歳の若きロシア人、Sad3Dの世界観が反映されている。

令和ビデオゲームグラウンドゼロでの詳細な紹介はこちらから。

このふたつのゲームは、あけすけにいってしまえば特定のジャンルに括れない点が共通している。いまのローポリゴンシーンの主流であるホラーではないし、アクションやFPSでもない。ましてや特定の物語すらも曖昧である。日常風景というほかない。

しかし粗いモデリングとテクスチャーで描かれる日常風景から、まるでクリエイター自身が日々を過ごしている世界が映っているかのような、不気味なリアルさが感じられるのは確かだ。

日常をフォトリアルに表現した代表として。

しかしなぜ、ローポリゴンの粗いテクスチャである種のリアルを表現しようとするのか?そこには、 “ローファイな質感がもたらす、粗さと生々しさこそリアル ”という映画や音楽でしばしば見られた感覚があるように思う。

わざと品質がいいわけではない録音機材を使うバンドの音楽の意図はこうだ。音楽産業がポストプロダクションによって精微に修正されたものを出すのは品質を高めることだが、それは演奏した瞬間の生々しさを記録するものではなくなっている。

対してローファイ音楽は、演奏している瞬間の生々しさを録音するために高品質な録音に頼らないわけだ。映画においては手持ちカメラで路上を撮影した作品は、スタジオで丹念に撮影した予算のかかった映画よりも生々しい現実が映せる。そういったものにも近い。

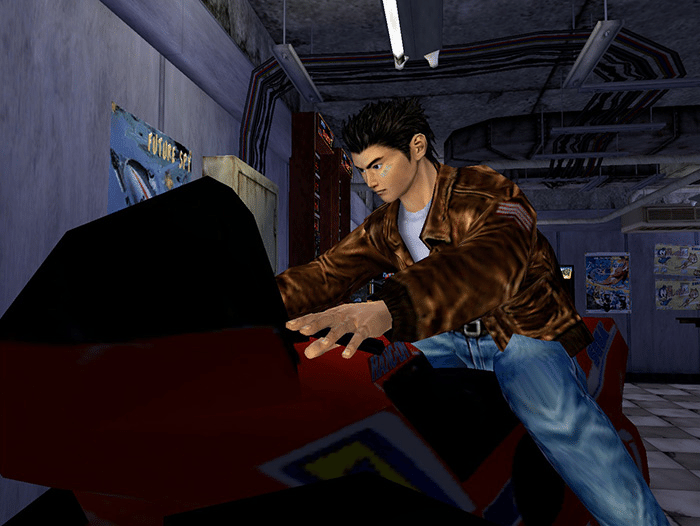

当時のフォトリアルで日常世界を体験させる先端。

「現実世界とはどこまでシミュレートできるだろうか」という

開発陣の情熱によって、AAAタイトルで奇跡的に

ジャンルの無い日常世界を表現することに成功した。

そうした構図はゲームでも同じかもしれない。ビデオゲームではHD画質で細部までくっきり描く、フォトリアルのグラフィックが進歩してきた。『GTA』シリーズでも『CoD』シリーズでも、大手企業によるゲームは最前線の技術を振り回し、高解像度と精微なモデリング、ライティングによるリアルな3D空間を構築してきた。そこには、テクノロジーによるリアルさが強調されている。

一方で、見た目はとてもリアルと言いがたいローポリゴンゲームが持つある種のリアルさは、テクノロジー以上に作家自身の感覚から生まれている。

作家がローポリゴンの粗さを使うのは、作家自身が日常で感じる生々しい現実感を表現するためだ。今回、デチューンド・フォトリアルと称した一連のローポリゴンタイトルでは、そうした現実感が突出している。

●過去のPSの再現を意味しないグラフィック

デチューンド・フォトリアルというべきローポリゴンゲームにはどんな特徴があるんだろうか? すべてがそうじゃないが、おおむねこんな傾向があるように思う。

実のところ、初期PSやSSの実機で再現不能な仕様が以下のように数多く入っている(物理演算、ライティングなど)。

フレームレートは、キャラも背景も豊富に用意しながら3Dのフルレンダリングで60fps前後を保つ(ゲームをプレイするプラットフォームにもよるが)。

高解像度への対応

特定のゲームジャンルから離れ、ある種の日常風景を体験させようとするゲームデザイン

つまりローポリゴンというスタイルを取っているが、PSやSSのスペックでは実現できないアートスタイルやゲームデザインを持っている。それはもはや、ローポリゴンによって過去をリバイバルすることを意味しないだろう。

大ざっぱに言えば、実質的にPS2やドリームキャスト(以下DC)、ゲームによってはPS3やXBOX360あたりのスペックじゃないと実現できないようなタイトルも少なくない。

𝐉𝐚𝐳𝐳 𝐁𝐚𝐫 𝐒𝐨𝐮𝐥 | 渋谷

— 𝗖𝗢𝗦𝗠𝗜𝗖 // 𝗕𝗥𝗘𝗡 (@TheCosmicBren) January 15, 2024

Based on a real vinyl bar in Shibuya, Tokyo 🇯🇵

Drink Whiskey 🥃

Listen to Records 👂

Earn Mr. Kobayashi's Respect 🙏

Don't get kicked out 🥷🦶#IndieGame #IndieDev #GameDev #WIP pic.twitter.com/YywEsVo9aw

PS2やDCなど、2000年代のコンソールやPCゲームはすでにフォトリアルなグラフィックの実現に足を踏み入れている時代である。

デチューンド・フォトリアルと今回取り扱うゲームを称しているのは、「(ある程度の)フォトリアルが可能なスペックにも拘わらず、なぜわざと低品質化したようなモデルや絵作りを行うのか。そしてなぜそのグラフィックで日常風景を作ろうとするのか」という、単純なローポリゴン化だけで説明できない部分について指摘するためだ。

ゲームでは高品質のグラフィックで表現したリアルが溢れるが、ハイパーリアリズム絵画のようにテクノロジーとしてのリアルに留まることがほとんどだろう。いまのローポリゴンのゲームは、そこへ亀裂を入れるかのように、意図して低品質化(デチューンド)させることで、作家の皮膚感覚としてのリアルな世界を見せようとしている。

●ピクセルアートシーンの発展と、ローポリゴンの発展の差

これは懐古を経由して独自表現に向かうピクセルアートシーンにも似ているかもしれない。しかし、なにか決定的な差があるように思う。

ピクセルアートの制作とは、もともと高画質なものの品質を下げたものという意識はまずないはずだ(作家によるが)。対してローポリゴンの場合は、意図して品質を下げること、そのことに何らかの美意識があるように見える。AAAタイトルの3D空間的な技術的リアリズムの基準を下げることで、感覚としてのリアルさを獲得させようとしているかのようなのだ。

つまり、3D空間のある品質をデチューンする意識自体の変遷が、いまのローポリゴンブームにつながっているのではないか。

●ここ10年のローポリゴンシーン——デチューンする視点の確立まで

デチューンド・フォトリアルの流れは突然変異ではなく、さまざまな文脈が混ざり合った果てのようにも思う。90年代リバイバルやその他の方向性も確認しながら振り返ってもいいだろう。

当たり前すぎるタイトルだが、

「低いポリゴン数でいい」という意味で先行した感がある。

時期的にも2011年にリリースされたあたりで早い。

まずローポリゴン表現がゲームシーンに浸透する遠因として『Minecraft』は意外に大きな存在かもしれない。2011年にリリースされた本作はほぼボックス状にキャラもマップもモデリングされ、簡易なテクスチャで表現された。

直接的にではないにせよ、先行して簡易なポリゴンですさまじくクリエイティブなゲームが出てきたことは作り手に影響はあったかもしれない。

ー90年代のリバイバルとしてのローポリゴン

歪んで表示される3Dマップテクスチャ、低fpsなど

徹底して90年代PSの3Dを表現の再現に努める技術が興味深い。

「なぜ、このローポリゴンを作りたいのか」に自己言及するかのような後半は

ある意味、現代でローポリゴンのゲームを個人制作する

すべての人の感覚を代弁するかのようでもある。

もっともわかりやすい動きは懐古・復刻としてのローポリゴンだろう。初期PSやSSにあった『バイオハザード』や『サイレントヒル』など、当時の処理能力でキャラも背景もリアルタイムレンダリングされたものを再現する試みだ。

『Quake』1~2あたりのローポリ時代FPSにインスパイアされ、

元ネタの面白さもグラフィックも再現する方向。

そうしたローポリゴンは「かつてのゲームが持っていた質感を再現するとともに、かつてのゲームにしかなかったゲームのスピード感やわかりやすさに回帰する」という意図を感じるものも多い。

今も初代『バイオハザード』から『Quake』などを思わせるローポリゴンのタイトルがリリースされ続けているが、これらの目的は現代のAAAタイトルからは無くなったオブスキュアなゲームプレイをリバイバルすることにある。ハイスピードなFPSや、サバイバルホラーの緊張感など。

ーHD品質のゲームを「デメイク」する、意図して低品質にする行為のシーン

『ブラッドボーン』をPS1のゲームのように

デメイクしたもの。

意外にPS時代のフロムソフトウェア的なパワーへの回帰があるかもしれない。

デチューンドした世界としてのローポリゴンのシーンは、前段階としてHDグラフィックのゲームをわざと過去のゲーム風にデメイクする創作が盛り上がったことも大きいだろう。

『ブラッドボーン』の世界をデメイクしたゲームなどが話題になったように、意図してクオリティを数世代前のハード風にするというクリエイティブはファンメイドの領域で活発に行われてきた。

クリエイターの98DEMAKEはデメイクという行為について特に考えさせる。その名前の通り「人気AAAタイトルがもし1998年に開発されたとしたら」というデメイクの映像作品を数多く制作している。

こうした映像の数々はお遊びではあるだろうが、今にしてみれば「なぜわざとデチューンするのか」という行為がどういうことかを早い段階で見せているものでもあった。

上記の『GTAV』デメイク映像は、いま見ると、冒頭で紹介した『Neyasnoe』など現行のローポリゴンゲームが表現したいリアリズムに近い。リアリスティックなものをわざと低品質化する行為にどんな効果があるかを先行して見せていた。

ーローポリゴンを採用することによる、不条理の表現

直接的なローポリゴン表現とは違うが、シーンの流れを見るうえで見過ごせないタイトルもある。ゲーマーにローポリゴン表現を浸透させたものから、ローポリゴン表現によってむしろ多様なリアリズムの可能性を切り開いたケースである。

デメイクによるPS1的ローポリゴンゲームを作り続けた作家が

ローポリゴン世界の持つ不条理を自覚的に見つめた一作。

先述した98DEMAKEは、デメイク映像作品だけではなく、PSのアトモスフィアを抱えた短編ホラー『OK/NORMAL』といったゲームも開発している。

オリジナルゲームゆえか、ローポリゴンの世界でヴェイパーウェイヴ的なアートワークを採用している点が興味深いところだろう。ここでは、ローポリゴンの不気味な空間、あいまいな視点を自覚的に扱っている。長らくAAAタイトルをローポリゴンでデメイクしてきた作家だから見えていた、ローポリゴンの世界が持つ不条理に自覚的な一作だ。

ヴェイパーウェイヴの世界を冒険するADV。

3d空間は、このジャンルがしばしばPSのロゴを引用するように

90年代の3D風味でもある。

タイトル通り壊れた現実感としてのローポリ事例。

表向きはローポリゴンの表現が押し出されているわけではないものの、異質な世界のリアリズムを表現するなかでローポリゴンが機能しているケースもある。

インターネット発の音楽・アートスタイルであるヴェイパーウェイヴをテーマにした『Broken Reality』では、その3D空間やキャラモデルにローポリゴンを採用することで、記号的な情報で混沌とした空間を表現した。

未来のベルリンを舞台にトランスヒューマズムが描かれる。

主人公の実存に関わる物語もあり、普通のリアリズム描写から離れ

リアルな背景の中で人物のみローポリゴンにすることで、

なにが現実でどこまでが自分の記憶かを問う。

現実感や現実への認識といったテーマはSFでよく扱われるものだ。『State of Mind』では写実的なベルリンの都市風景に対し、なんと登場人物がローポリゴンで描かれるという不気味なミスマッチで描かれる。グラフィック自体はPSリバイバルではないローポリゴンではあるが、デチューンされた現実感という意味で大きなタイトルだ。

本作は激変しようとする社会環境のなかで、人間がいかに影響を受けるかが物語の主題なのもある。人間をデチューンされたモデルで描くことで、実存の不安を表現している。

これらのタイトルに見られるローポリゴンは、平たく言ってしまえば崩れ行く現実感を表現する意図で使われている。それは、やがて90年代リバイバル的なローポリゴンと合流していくように思える。

ービデオ屋の低予算ホラービデオのように乱発されるPSXのローポリゴン

デチューンド・フォトリアルとしてのローポリゴンを決定的にしていくのは膨大なフォロワーが生み出したシーンだろう。そのシーンの舞台はItch.ioだ。

「PSX」ホラーシーンを牽引した

Puppet Comboのサバイバルホラー。

往年のホラー映画とPS時代のホラーゲームがあいまった

ゲームをハイスピードで作り続ける。

ホラーのデベロッパー・Puppet Comboを代表に、80年代のレンタルビデオで投げ売りされているようなB級スラッシュホラー映画と90年代サバイバルホラーのアトモスフィアを融合させた「PSX」とタギングされたゲームがItchに溢れかえるようになった。

Itchでは初代PSのホラーへと回帰していくシーンとして「Haunted PS1」というコミュニティができあがり、個人開発者のあいだで加速度的にローポリゴンのホラーが作られるようになっていく。

ここまでItchでローポリゴンホラーが溢れかえった背景は、あけすけに言えば作りやすく、そして絵面が強いからだと推察している。

個人開発者は決してAAAクラスのフォトリアルなグラフィックを作れる環境や技術を持てるわけではない。ローポリゴンのホラーは、ふたつの意味で持たざる作り手でも、方向性を固めた印象の強いゲーム作りやすい要素を持つ。

それがローポリゴンのグラフィックと、ホラーというジャンルだ。ホラー映画ではしばしば安いビデオカメラで撮影した低予算映画がヒットしたりするように、ビデオゲームにおいても低予算とアイディアから可能性を見出せるジャンルなのだ。

凄まじい数のPS1リバイバルのホラーが出てくる。

以降、Itch.ioではPSXのローポリゴンという短編ホラーゲームシーンが確立した。膨大なクリエイターがレンタルショップで投げ売りされているホラー映画のようなローポリゴンゲームの開発に着手した。

サムネイルやゲームページのスクリーンショットには初代PS風のジャケットや、80年代のビデオパッケージを扱ったものが数多く見られる。

ある種、インターネットのアンダーグラウンドシーンでPSXというゲーム開発ムーブメントが起きていった流れは、音楽におけるヴェイパーウェイヴやシティポップに近いものがあると思う。特にこれといって代表的なアーティストが存在せず、どこか匿名性が強いままアートスタイルが成立していったあたりが似ている。

ローポリゴン・ホラーシーンの中でも

違法VHSなどPSXホラー的モチーフが出るものの、アプローチが一味違う。

ジャンプカットによるシーンチェンジ、延々と車の運転しながらラジオを聞き続け、

超常現象があった場所へ向かう。

表現手法の数々は、後のデチューンド・フォトリアルなタイトルを先行していた。

PSXというホラーゲームシーンで、特に興味深いのは『Paratopic』だ。こちらも一見すると数あるB級ローポリゴンホラーのように見えるのだが、ここではワゴンに置かれたホラービデオのような内容とはいささか違っている。

本作で興味深いのは(単なる恐怖を与えるホラーとは違う)不条理な物語、日常風景的な瞬間を描いている点だ。ここではローポリゴンの表現がすでに低予算ホラーを意味せず、後のローポリゴン系に繋がる荒々しい現実感に繋がっていることが興味深いのだ。

●現在。デチューンドされた日常風景にて。

こうしてローポリゴンシーンの10年数年が醸成されたことで、作家自身のざらついたリアルを表現する手法としてデチューンド・フォトリアルなタイトルが数多く登場していく。

クリエイターのThe Water Museumによるローポリゴン的ビジュアルは、

かなり本稿で定義してるデチューンド・フォトリアルの考えを反映している。

ぐらぐらとモデルが揺れるシェーダー、物理演算で飛ぶ目玉焼き。

いずれも往年のPSでは実現できない。

にもかかわらず、ローポリゴンの生々しさを欲した絵作り。

今年はCRITICAL REFLEXがパブリッシングするタイトルで、そうしたタイトルがゲームファンにインパクトを与えるものがいくつも出てきた。『Arctic Eggs』や『Mouthwashing』になると、クリエイター自体はすでにフォトリアルなグラフィックも作れるレベルで、意図してローポリゴン的な表現を導入している。

遭難した宇宙船内に残された人々の物語。

Steamレビュー数が17000を突破するという

ローポリゴン系で記録的なヒットとなった

これらは、高い技術から自覚的にローポリゴンホラーシーンを参照し、デチューンドしたグラフィックがもたらすリアリズムのゲームを作り上げている。

『Mouthwashing』が今年ヒットした理由ははっきりと指摘はできないが、少なくともここまでに説明してきたPSXローポリゴンホラーシーンなどの文脈を踏まえた一作なのは間違いないだろう。

クィアである4人の映画製作グループが

日常生活のなかで、資金を集めながら自主制作映画を作ろうとする青春ADV。

チリの街を舞台に、未だ同性愛者を嫌がる世間に背を向け、

恋愛関係をもつれさせつつも、自分たちの作品を作ろうとする姿は

本作を開発したクリエイターのリアルかもしれない。

それ以上に、ローポリゴンは個人クリエイター自身の日常風景や、世界観を表現するものでもある。冒頭で取り上げた『Neyasnoe』も若いロシアの青年の世界観が映されていたように、『HITM3』ではチリのクィアのクリエイター自身の生活感を体験できるようになっている。

クィア当事者のクリエイターによるゲームシーンもitchやSteamなどで見受けられる。デチューンド・フォトリアルのゲームは個人クリエイターの体験を反映したものを作りやすくもあるため、今後はローポリゴンによるクィア・ゲームも登場していく可能性は高い。

主人公の現実・過去・記憶を膨大なパズルを解きながら追う。

その過程でローポリゴンのシーンもあり、

主人公の錯綜する精神や記憶を表現する。

メタなアプローチもあり、ローポリゴンの意味や効果について考えさせる。

レビューはこちらから。

本テキストの “デチューンドされた現実感”という意味でこちらも。

ある災害によりロックダウンし、行き場がなくなった街を撮影するゲーム。

写真にフィーチャーしたゲームデザインだが、

身動きが取れない、膠着した日常を体験するほうが大きい。

そこにある種のリアリズムが刻印されている。

若干時系列が前後するが、PSX的なまとまりではないにしても『ウムランギ ジェネレーション』もまた、デチューンドされた現実感を上手く描いた一作といっていいだろう。荒々しいポリゴンモデルで、脅威によってロックダウン行き詰った街の風景を主題にしている本作は、現実にコロナ禍がぶつかった時代にリリースされたこともあって妙なリアリティがあった。

●現実とデジタルが混ざり合った時代のリアリズム

フォトリアルを否定する、デチューンド・フォトリアルは個人の荒涼とした現実感を表している。

現実世界はアクションだとかFPSだとか特定のジャンルに沿った体験などない。茫漠とした時間と空間の中を過ごすことがほとんどである。デチューンされたローポリゴンのゲームには、ある程度は何をさせるジャンルかは決まっていようが、茫漠とした時間と空間そのものを体験させる部分がある。『Arctic egg』でも『Neyasnoe』でも『Apartment Story』でもそうだ。

これはデジタル空間における新しいリアリズムなのだ。ここで取り上げたタイトルを一作でもプレイすれば、これまで見えていなかった “低品質化した現実感”が何かを体験できるだろう。

今後、こうしたゲームの傾向は弊誌ではシーズンテーマ:「デチューンド・フォトリアル」として取り扱っていく予定だ。ここから先の歴史については、こちらでまとめていくつもりである。

葛西祝

令和ビデオゲーム・グラウンドゼロ主催。

「ジャンル複合ライティング」というスタンスで、ビデオゲームを中核に映画や現代美術、文学、あるいはスポーツや格闘技なども越境するテキストを作り続けている。

●Twitter:@EAbase887 ●公式サイト

●mail:kyukakukaizoudo(アットマーク)gmail.com

→Amazonギフトで書き手を応援しよう!

●最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。ご支援いただく形で、記事をご購入いただけましたら幸いです。本メディアは完全に独立したメディアです。ご支援いただけると、活動を継続していけます。何卒、よろしくお願いいたします。

ここから先は

¥ 500

『令和ビデオゲーム・グラウンドゼロ』は独立型メディアです。 普通のメディアでは感知していないタイトルやクリエイターを取り上げたり 他にない切り口のテキストを作るため、サポートを受け付けています。