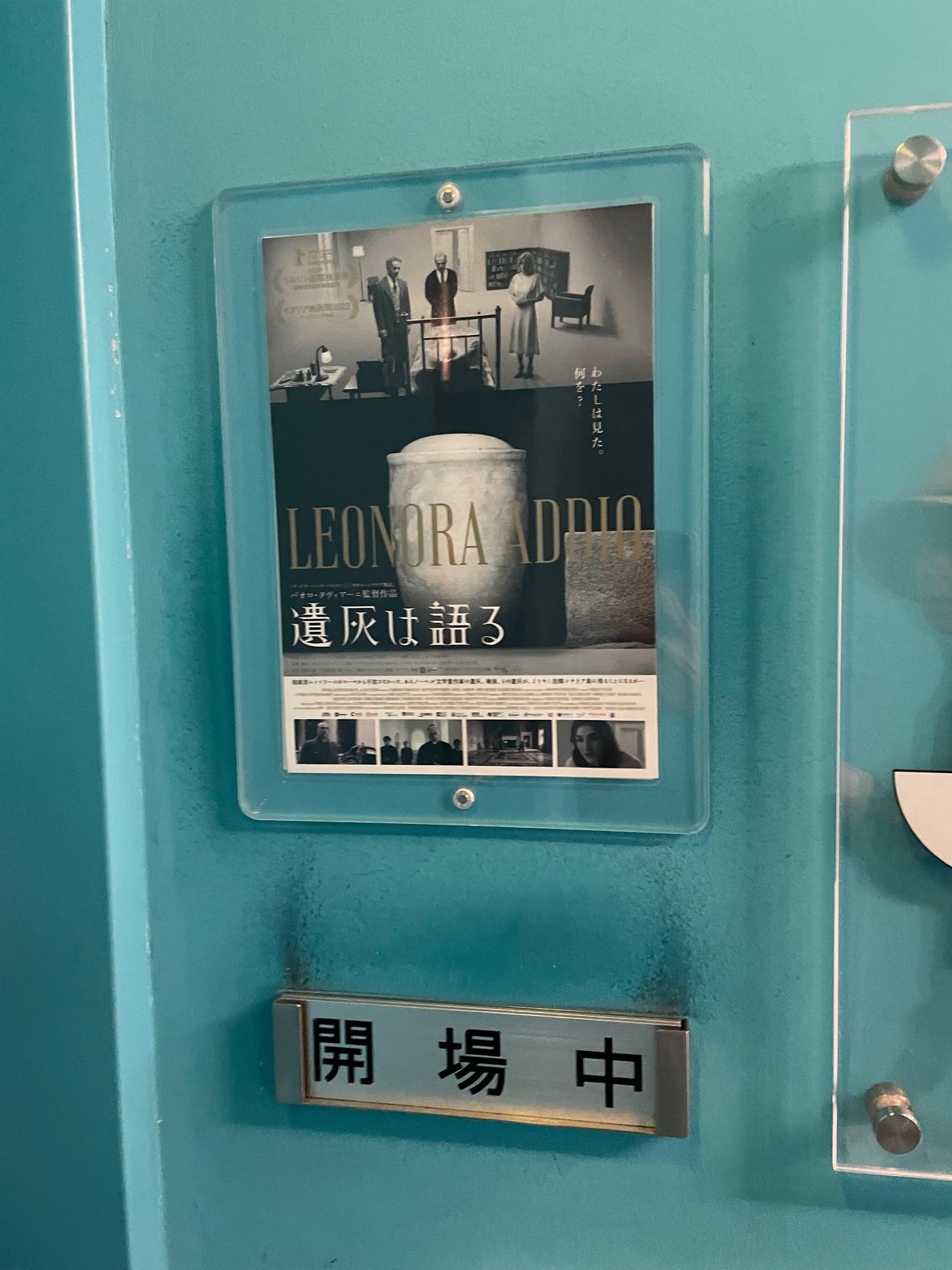

遺灰は語る(2022)/パオロ・タヴィアーニ監督

「わたしは見た。何を?」

チラシにはそんなフレーズが記されている。

その日はほぼ満席だった

ノーベル文学賞作家、ピランデッロが死去した。

戦中のイタリア・ローマで眠っていたその遺灰を、シチリアに運ぶ、という話なのだが、言ってしまえば遺灰を運ぶ、というだけの話で、こんなにも美しく綴れるものかしらねぇ…と感嘆の溜息をつかずにはいられなかった。

遺灰とは直接関係のない描写も多様されているのだが、それこそが人間の営みだよなあと思わず頷いてしまった。

電車や飛行機に乗り合わせた人、故人の小説を読んだ人、葬列を目撃した人。

関係ないといえばないのだが、あるといえば、ある。

そんな余白たっぷりに描かれた遺灰の旅は、観ながら笑みすら溢してしまうほど白黒ながら人間の色味に溢れていた。

例えば、壺を取り出す時に作業員に注意したら「ただの壺なのに?」と言われ何も返せないところとか、中の遺灰を移す時にこぼれた分を三人でかき集めたのに、その後すぐに均してどばどばと遺灰が溢れたりするところとか、わたしは人間の雑味を感じて、おかしくって笑ってしまった。

それに電車内のシーンなんて、一連でとても美しかった。

ピアノに連れられて、シチリアに向かうだなんて。

他にもたったの数秒、数分のシーンであっても、その人たちがそこに生きていたのだと感じられた。

もはやこれは、91歳を迎えたパオロ・タヴィアーニ監督の人間讃歌なんじゃないかと思う。

そもそも、人が人であるには、その人たらしめる物質が必要なのであろうか?

そんな疑問にもポンと答えてくれそうな気配がある。

「それでも私は生きていく」の回では、自分以外のモノや思い出が自分を表してくれるのでは、ということを書いたのだが、今回の遺灰のように、たしかに物質的目印があるということも、その人を認識しやすいのだなと思った。

それが、彼の著書やメダルではなく、身体だったモノであるからこそ、だとも。

でもだからこそ、有り難がる人もいれば、人によっては不吉がる。

死の扱いは、それぞれのバックグラウンドに大きく左右される。

そして前半の終わりではシチリアの海の美しさに心洗われる気持ちになる。

そこからの後半は、ピランデッロの短編を映像化しているのだが、観終わるとそれがまた前半の余韻だったかのように感じられて心地よい。

世界はまわる。

止まることなく動いていく。

そして死は、祈りへと続く。

人生で起こるすべてのことは、酸いも甘いも、"purpose" 神の思し召しなのかもしれない。

最近思うことなのだけど、本当にこの私、という個人から純粋に始まる思いっていうのは少ない、むしろ無いのではないか、ということ。

何故なら無意識領域は全体意識と繋がっていると思っているから。

でも何というか、その中でも神様が「よぉ、これは君がやってくれよ」と個人をご指名してくれたものをちゃんとキャッチできてたらいいな、とも思う。

とは言え、この作品なんてもうそんなものとうに超えてて、タヴィアーニ監督自身がもう空からの視点で人間界を見ているかのような作品だった。

監督が日本人なら、世が世なら、天晴れじゃ、とでも仰ってそうな。(?)

ちなみに巨匠すぎて、え、これでいいんか、と思ってしまう作品は実はいっぱいあるのだけど、これもちょっとそういう雰囲気はある。

ラストシーンなんか、その画なんですね⁉︎と確認したくなったし、その上で監督に意図を伺って完全に論破されたく思う。

でもそんなところすら、映画ってこんなに自由で美しいのか、と、当然なんだけどそんな当然のことをはっきりと目の前で見せてくれた作品。

まさに天晴れです。

いいなと思ったら応援しよう!

![レイナ キヅキ[Reina Kizuki]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/148238236/profile_58172ad36ad575ecfbac5b91e5467d61.jpeg?width=600&crop=1:1,smart)

![レイナ キヅキ[Reina Kizuki]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/148238236/profile_58172ad36ad575ecfbac5b91e5467d61.jpeg?width=60)