#15 2本の骨で身体を支えるには・・・

③膝の謎

膝関節は、膝蓋骨(膝の皿)、脛骨(すねの骨)と大腿骨(太ももの骨)で構成されています。

さらに、脛骨と大腿骨二つの骨を結び付けている強靭な靭帯が大きく4つあります。

内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)、外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)、前十字靭帯(ぜんじゅうじじんたい)、後十字靭帯(こうじゅうじじんたい)です。

脛骨の上の部分、大腿骨を乗せる受け皿になっているのが、半月板(はんげつばん)です。

膝関節は関節の分類でいうと「顆状関節(かじょうかんせつ)」と言います。簡単に言うと、お皿の上にボールを置いたような構造になります。

と、このように膝は、よく動く関節なのです。

なぜ膝関節は、自由度が高い構造になっているのでしょうか?

安定させ、支持力を高くするなら蝶番のような関節の方が

向いているのではないでしょうか?

不安定に動くから、半月板や各靭帯に負担が掛かり、関節面が擦り減ったり、痛めやすいのではないでしょうか?

これは人体の弱点、構造的欠陥なのでしょうか?

今までお話しました骨盤、大腿骨、膝の構造的な謎には、ハッキリとした理由があります。謎を解明しつつ2本の棒(脚)で身体を支える秘密に迫っていきましょう。

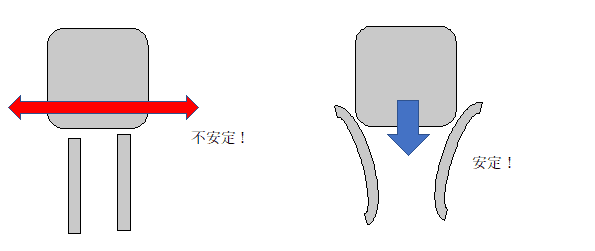

まず、2本の棒(脚)で安定して支えるには、どうしたらいいのでしょうか?

例1 両側から挟み込ませる!

例2 途中で曲がらない!

この2つの条件をクリアする必要があります。

人間が、直立二足で自分の胴体、体幹部を効率的に支えるには両側から挟み込むように支え、膝が曲がらず伸び切り、一本の棒になることが必要だということになります。

ならば、太ももの内側の筋肉、「内転筋」を鍛え両脚で骨盤を挟むようにし、太ももの前の筋肉、「大腿四頭筋」を鍛えて膝を常に伸ばし切るようにしましょう!

結論を急ぐと、こうなります。人間の身体は、そう単純ではありません。大事なことは、筋力に頼らず支えることにあります。

答えを急がず、説明していきましょう。

まず、例1のように、両側から挟み込むように安定させるには・・・・

「頸体角」

挟み込みを可能にするのが、股関節の謎として挙げた、関節面が斜め下を向いている構造と大腿骨の「頸体角」になります。

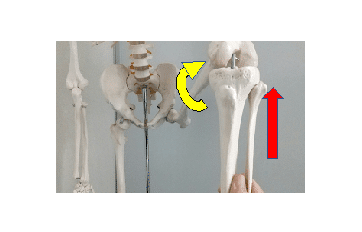

写真のように斜め下向きの関節面から一度外に伸びて内側に入り込んでくる大腿骨の特徴的な構造、「頸体角」により骨盤を両側から挟み込むように支えることが可能になります。

続いて、例2のように、脚を一本の棒状にして支えるには・・・・・

「螺旋の動き」

股関節が骨盤の真下ではなく、斜め下に向かって付いています。この構造により、骨標本で膝を上げるように股関節を曲げると、真っ直ぐ直線的に上がるのではなく、外側に捻られながら上がります。

逆に、脚を下すと股関節は内側に捻られながら股関節が伸びます。

このように股関節は、その構造上直線的には動きません。常に捻り動作を伴いながら動きます。これを「螺旋の動き」と言います。

この螺旋の動き、「動的動作」いわゆる人が実際に動くときに、その真価を発揮するのですが、それは、後ほどお話します。

話を戻します。この螺旋の動き、立位姿勢(静的動作)においても重要な意味を持ちます。脚を一本の棒にするには、膝関節を完全に伸展(伸ばし切る)する必要があります。

少しでも曲がれば、折れ曲がってつぶれてしまうため、支えるには筋力が必要になります。

ここで登場するのが、大腿骨の「前捻角」と膝の謎である関節構造「顆状関節」です。股関節面が斜め下を向いているため股関節の動きは直線的な動きとはならず、螺旋の動きをします。

股関節が、捻じれを生じながら曲げ伸ばしの動きをするため大腿骨と脛骨の間にも捻じれが生じます。つまり膝関節も左右に大きく捻じれるということです。

螺旋の動きを可能にするには、膝関節は自由度が高い顆状関節でなければならないのです。もし膝が蝶番のような関節ならば捻じれによって骨折してしまいます。

「前捻角」とは、大腿骨の特徴で、下方に行くほど内側に捻じれていく角度を言います。立位姿勢の場合、脚をおろして股関節を伸ばす動きに注目しましょう。股関節を伸ばしていくと、大腿骨が内側に捻られながら伸びます。

すると、前捻角によって膝が内側に捻じ込まれるように動かされ膝が伸び切り、ロックされます。

この現象を「スクリューホームムーブメント」(強制的終末回旋)と言います。スクリューホームムーブメントにより膝がロックされ、脚が一本の棒と化し、安定して身体を支えることができます。このロックも、膝が顆状関節だから可能なのです。

股関節、大腿骨、膝関節の謎の構造。

それは、骨で身体を安定して支えるための構造なのです。単純な骨構造であれば、どうしても不安定さが生じるため、筋力を使わなければ安定しません。ところが骨の一見不合理そうな構造により、安定した直立二足が可能になるのです。

☆「膝を伸ばすのはなに?」

スクリューホームムーブメントによって膝が伸び切りロックされ、大腿骨の構造により両側から挟み込まれるよう力が加わるため、安定して支えることができます。

では、ここで問題です。

膝を伸ばすのは、何の力でしょうか?

さすがに最後は筋力でしょう!

膝を伸ばす筋肉、大腿四頭筋の筋力!・・・・・と言いがちです。

もうお分かりですね。そうではないのです。

「膝を伸ばすのに、膝関節を伸展させる筋肉を使わない?」

では、何の力で膝を伸ばし切るのでしょうか?

それは、

「骨盤前傾」

次回、「骨盤前傾」によって何が起こるのでしょう?

出張「身体の使い方教室」などやります!

お問い合わせはこちらから、お電話、メールにてお気軽にどうぞ!

↓