【森家のルーツ】高松藩 森家と徳島藩 碁浦番所役人 八田家との結婚の背景。 外国船襲来と幕末の海防。 高松藩台場配置図。 志度街道と馬宿。

こんにちは。

トリリンガル讃岐PRオフィサーのモリヨシナリです。

今回は、江戸時代に藩をまたいで結婚した高松藩の森家と徳島藩の碁浦番所役人の八田家についての考察です。

モリヨシナリのプロフィール

神戸市生まれ、香川県育ち。米国大学経営学部留学マーケティング専攻。大手エレクトロニクス企業にて海外営業職に20年間従事。その後、香港、中国にて外資系商社の設立に参画し、副社長をへて顧問。その間、米国に2年、シンガポールに2年、中国に12年間滞在。

現在、Bizconsul Office 代表。ビジネス英語講師、全国通訳案内士(英語・中国語)、海外ビジネスコンサルタントとして活動中。

・観光庁インバウンド研修認定講師

・四国遍路通訳ガイド協会 会員

・トリリンガル讃岐PRオフィサー

保有資格:

【英語:】全国通訳案内士、英検1級、TOEIC L&R: 965点(L満点)、TESOL(英語教授法)、国連英検A級、ビジネス英検A級、他

【中国語】全国通訳案内士、香川せとうち地域通訳案内士、HSK6級、他

【ツーリズム】総合旅行業務取扱管理者、国内旅程管理主任者、せとうち島旅ガイド(瀬戸内国際芸術祭2019公式ガイド)、他

徳島藩の碁浦番所役人 八田家の長女 八田キヨと高松藩 森家の森喜平の藩をまたいだ結婚が許された背景は?

徳島藩と高松藩の藩境に位置し、機密情報を握っていた碁浦番所の役人の八田家と高松藩の東端の馬宿に住み藩の情報を持っていた森家の結婚が許された背景は?

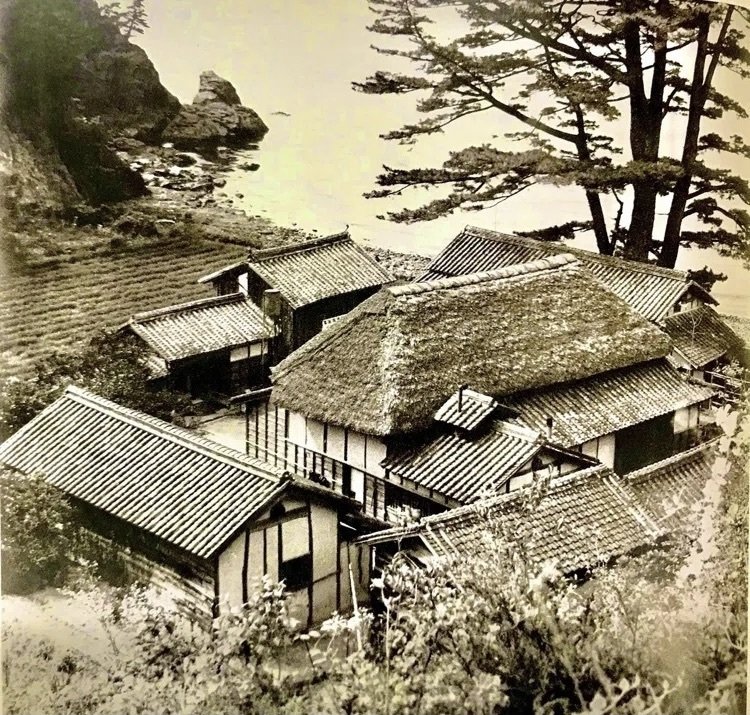

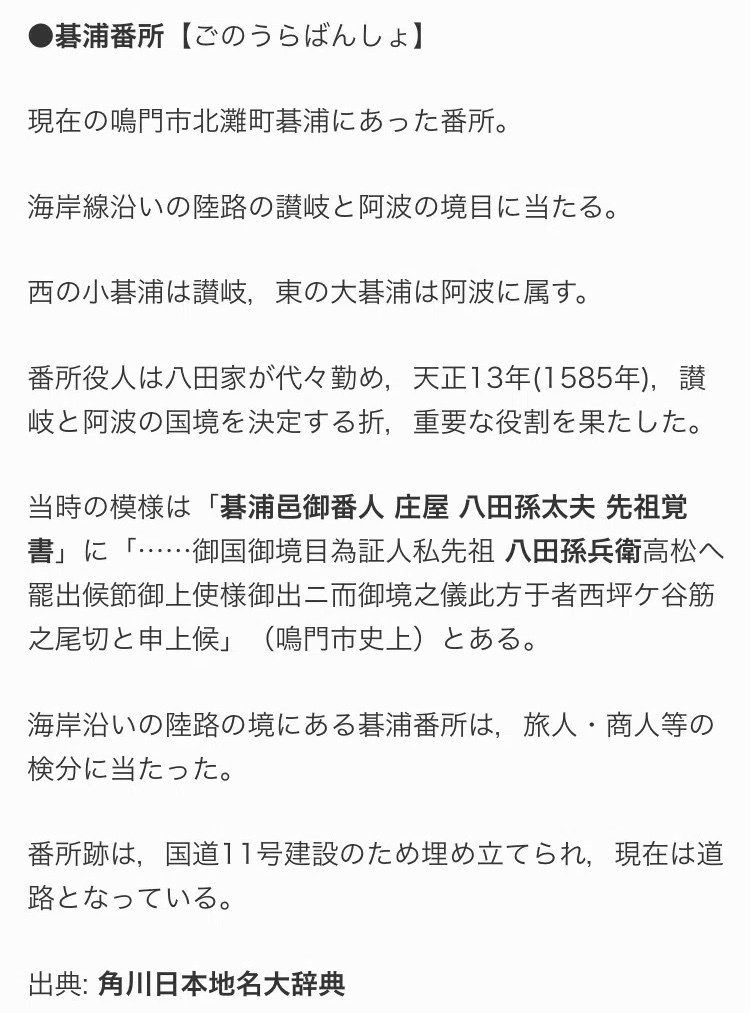

🔹徳島県と香川県の県境である鳴門市北灘町にあった碁浦番所。 現在は国道11号線になっている。

🔹角川日本地名大辞典による碁浦番所

高松藩の森家が香川県の東端の馬宿に住んだ理由、藩をまたいで森喜平と碁浦番所の役人兼庄屋だった八田家の長女が結婚した理由について考察する。

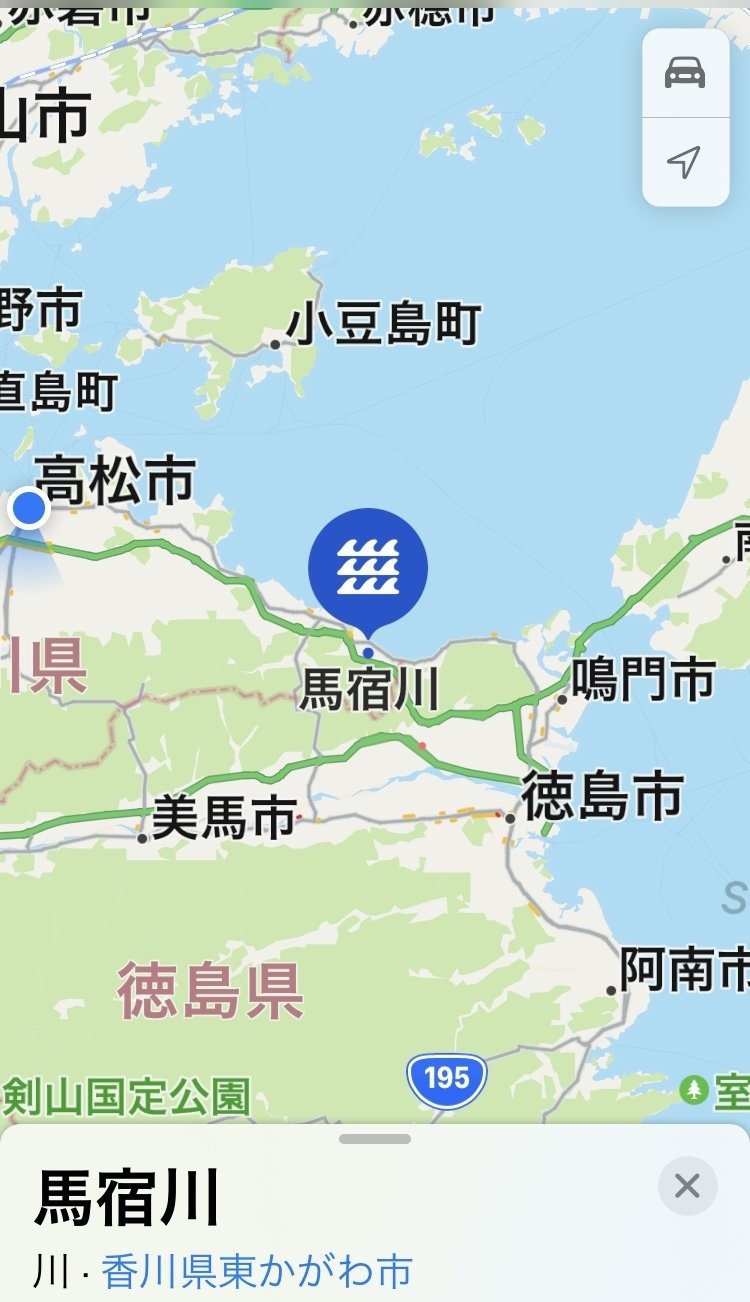

🔹馬宿と碁浦の位置と距離

🔹情報を整理

森家は高松藩の武士であり、普請の仕事をしていた。

森家は元々、香川県東端の馬宿に住んでいた。

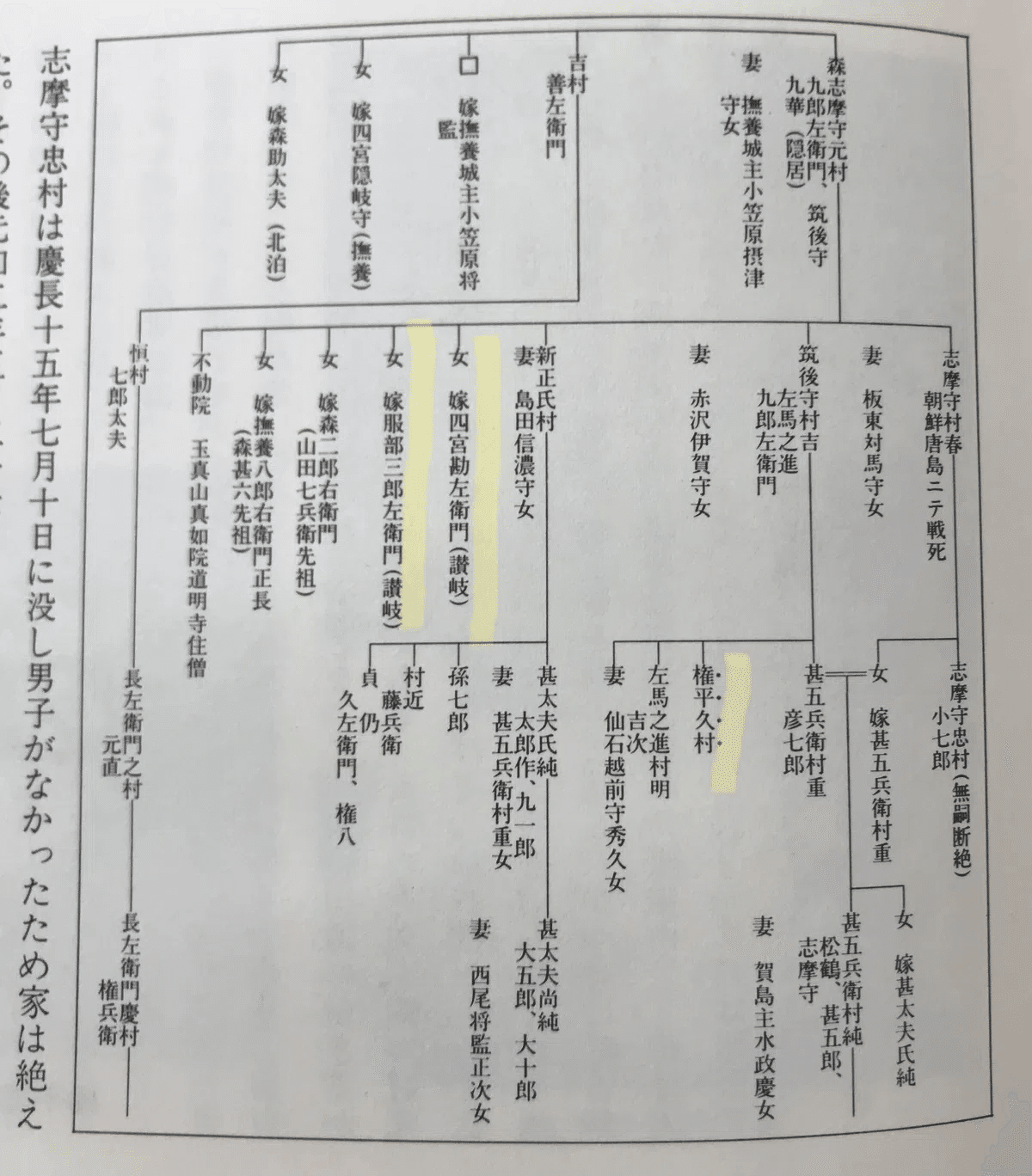

森喜平は森家の一族であり、江戸時代に徳島藩と高松藩の藩境にあった碁浦番所の役人 八田家の長女 八田キヨと結婚した。

八田家は碁浦番所の役人兼庄屋を務めており、禄高があった。

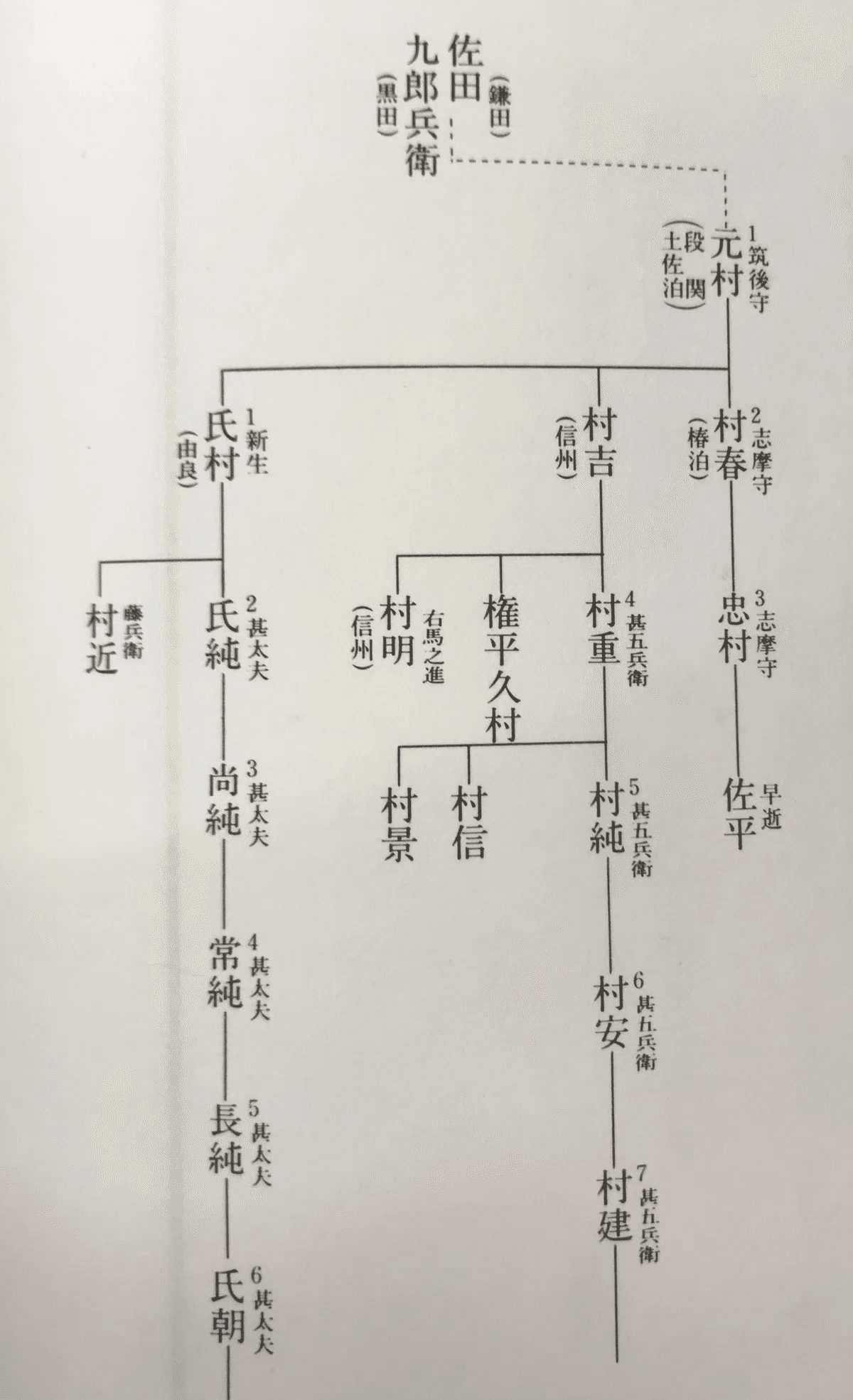

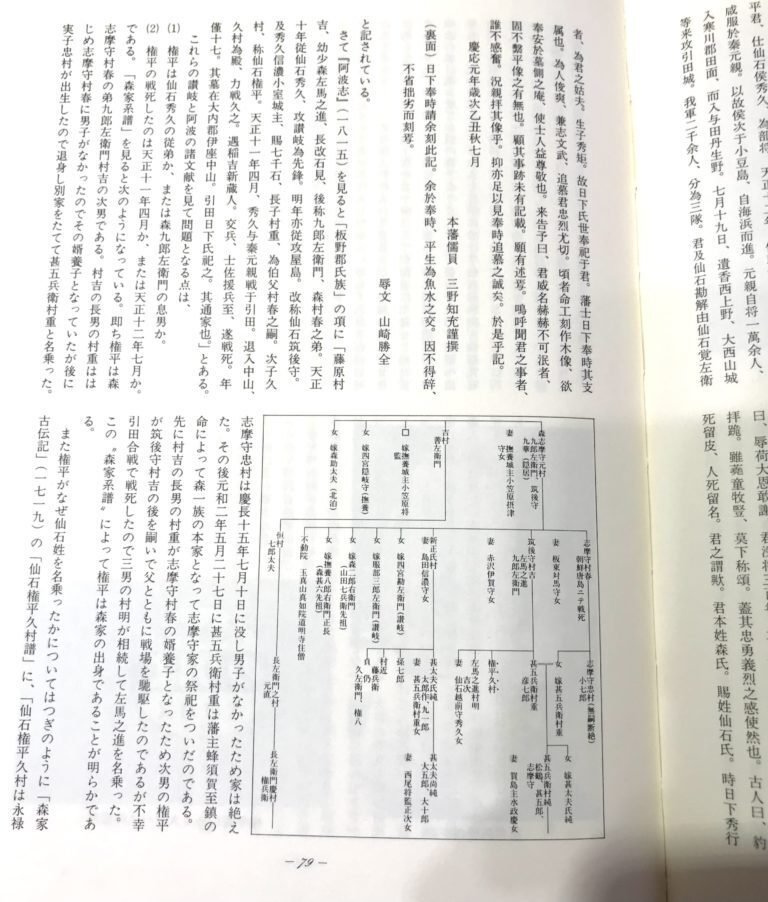

森権平(森久村)とは?

碁浦番所とは?

🔹森家が馬宿に住んでいた理由

馬宿が香川県の東端、つまり高松藩の東端に位置していたことは、森家が馬宿に住んでいた理由を考える上で非常に重要である。

国境警備との関連: 馬宿は高松藩の東端に位置するため、国境警備に関わる任務を担っていた可能性がある。碁浦番所は徳島藩との藩境に位置するため、馬宿から碁浦番所への連絡や往来は比較的容易であったと考えられる。森家が普請の仕事だけでなく、国境警備に関連する何らかの役割を担っていた可能性がある。

情報伝達の役割: 国境付近は情報伝達の要所でもある。馬宿が藩からの情報や物資を碁浦番所へ伝達する中継地点のような役割を担っていた場合、森家がその役目を担っていた可能性も考えられる。

地理的な要因: 馬宿は高松城下からは離れているが、街道沿いに位置していたため、交通の便は比較的良かったと考えられる。普請に必要な資材の運搬や、藩との連絡を行う上で、馬宿は便利な場所であった。

🔹森喜平と八田家の長女の結婚の背景

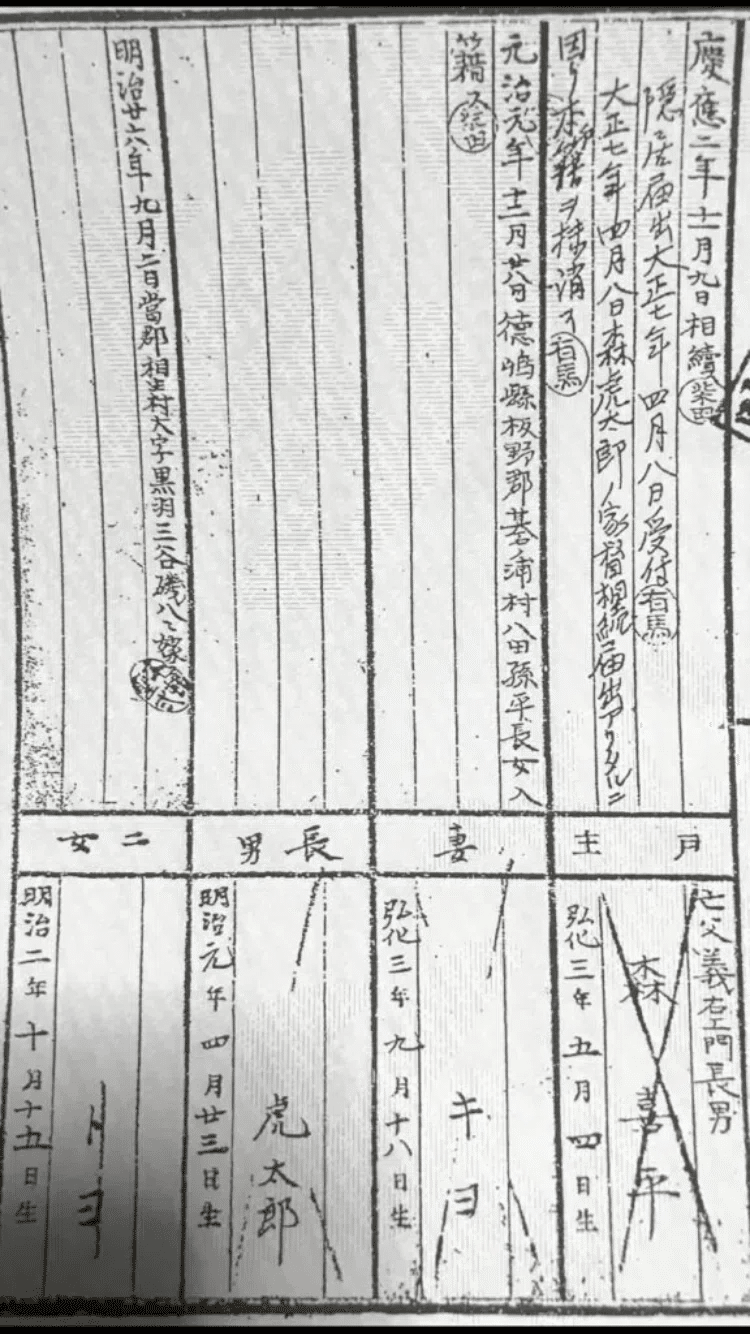

元治元年(1864年)12月28日に高松藩の森喜平と徳島藩の八田キヨが結婚した。

(廿はにじゅう)

高松藩の引田郷馬宿村と板野郡の碁浦番所の位置関係から、森喜平と八田家の長女の結婚は、地理的な近さが大きく影響していたと考えられる。国境付近という特殊な環境の中で、両家は交流を深め、婚姻関係に至ったのかもしれない。

また、両家がそれぞれ藩の役目を担っていたことも、結婚の背景として考えられる。森家は高松藩のために普請の仕事に加え国境警備の役目を担い、八田家は碁浦番所という重要な拠点を守っていた。そのような状況の中で、両家は互いの立場を理解し、協力関係を築いていた可能性がある。

江戸時代が終わり、武士ではなくなった森家は、明治時代となり、農業に従事することにし、土地を求めて、馬宿を去り、馬篠の柏谷を切り開いて移り住んだ。

明治元年生まれの曽祖父 森虎太郎の妹 森トヨは、馬宿の隣りの東かがわ市黒羽の瀬戸内寂聴さんの祖父 三谷峯八さんの家系の三谷磯八さんのところへ嫁いだ。

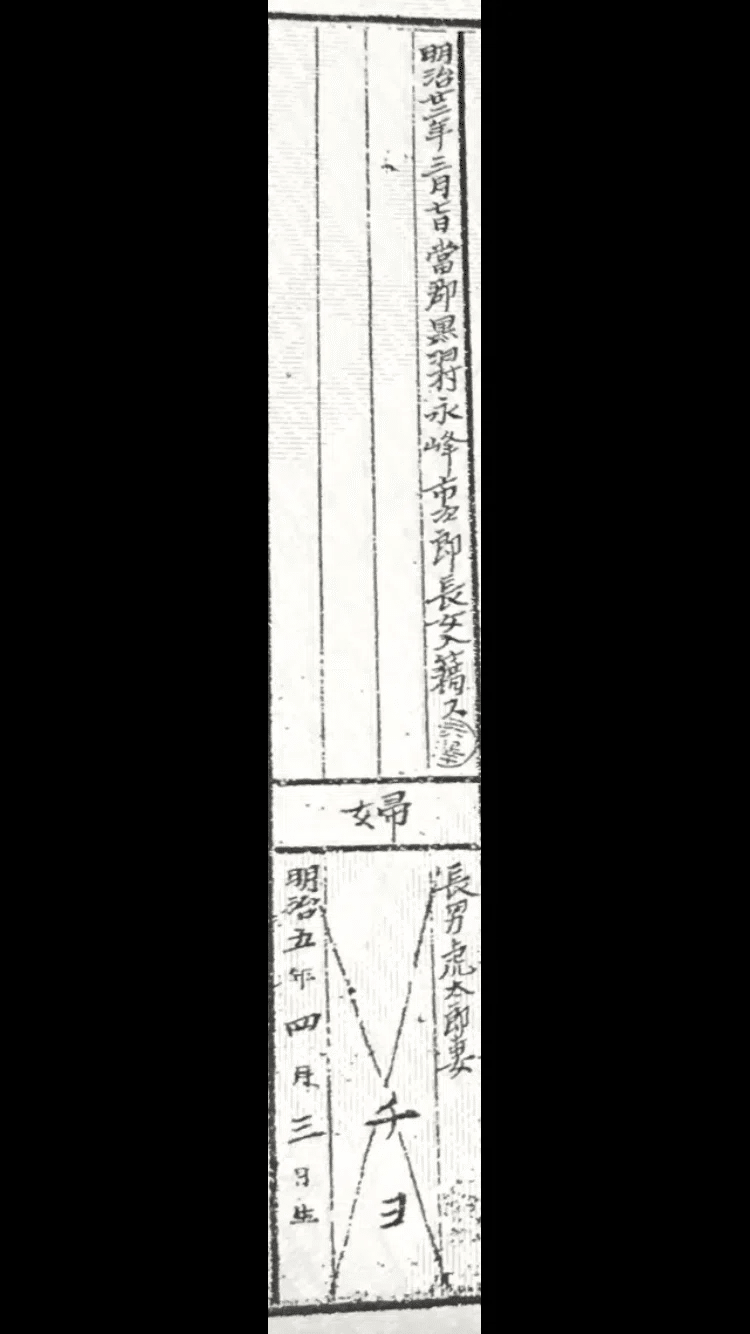

曽祖父 森虎太郎は、同じく東かがわ市黒羽中村の庄屋だった永峰家の長女 永峰チヨと結婚した。

●永塩一族と永峰家

このように、明治時代となり、森家は馬宿の隣り村である黒羽中村の庄屋 永峰家の長女と結婚したり、黒羽の三谷家に嫁いだりしている。

明治時代となり、黒羽の庄屋 永峰家の長女 永峰チヨと森喜平と長男 森虎太郎は結婚した。

東かがわ市馬宿と黒羽の位置

讃岐三白 塩田を開発した東かがわ市の馬宿出身の久米通賢。江戸時代、和三盆作りにより高松藩の財政を支えた東かがわ市黒羽、馬宿の製糖業者。

↓

香川県資料

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/14715/44_53.pdf

讃岐の志度街道にあった馬宿村

しどかいどう

香川県:高松市志度街道

高松藩五街道の一。東下ひがししも道・東讃浜とうさんはま街道、また単に浜街道ともいう。「全讃史」に「東下道 東浜、志度、鴨部、西村、引田。右府城より阿州に至る駅道なり」とある。

高松城南大手の常磐ときわ橋を起点に片原かたはら町・通とおり町・塩屋しおや町を抜け、今いま橋を渡って東へ海岸沿いに東浜ひがしはま村松島まつしま・木太きた村・古高松ふるたかまつ村を経て寒川さんがわ郡志度しど(現大川郡志度町)に至る。

寛永国絵図には、志度からさらに天野あまの峠(現志度町)を越え、鴨部中筋かべなかすじ村・鴨部東山ひがしやま村(現同上)を経て寒川郡津田つだ村(現大川郡津田町)へ入り、馬篠うましの峠を越えて大内おおち郡町田まちだ村(現同郡大内町)で中筋大道に合する小道、大内郡西にし村・三本松さんぼんまつ村(現同上)、引田ひけた村・馬宿うまやど村(現同郡引田町)を通って坂元さかもとから阿波に至る大道が描かれており、東下道はほぼこれにあたる。

志度街道

馬宿村とは?

馬宿村(うまやどむら)とは? 意味や使い方 – コトバンク日本歴史地名大系

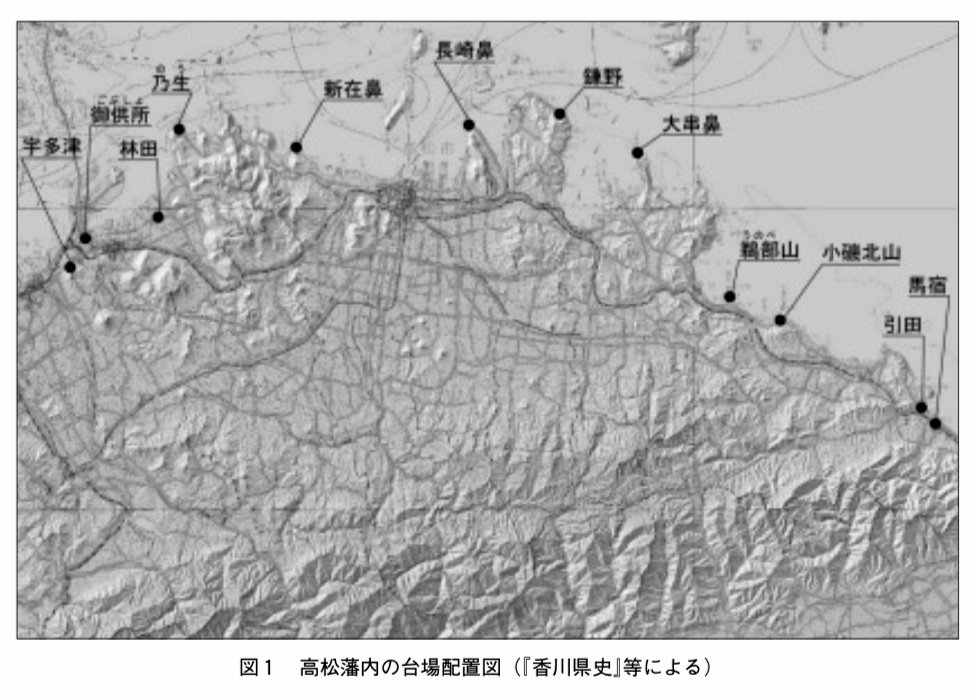

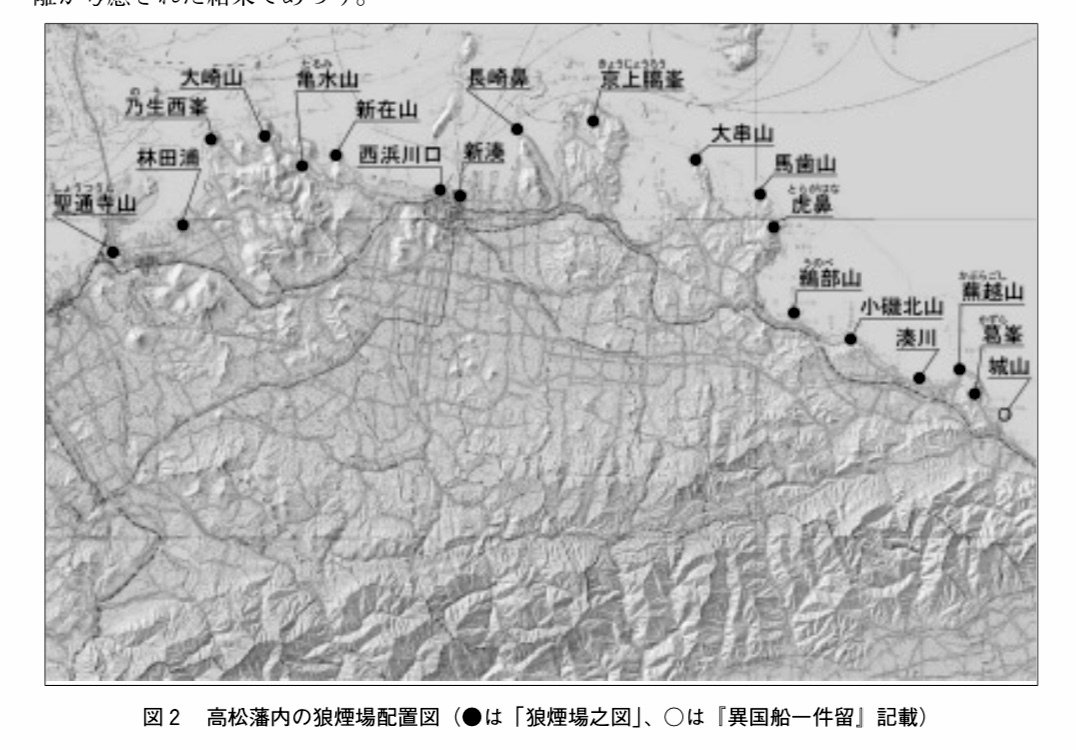

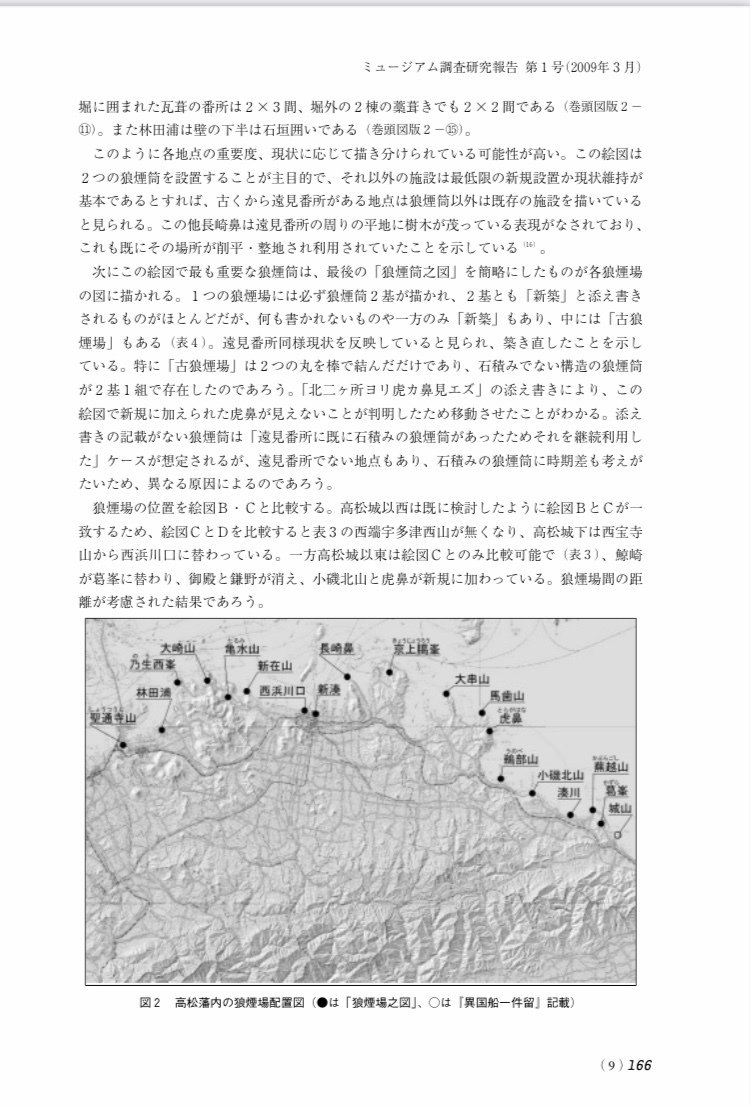

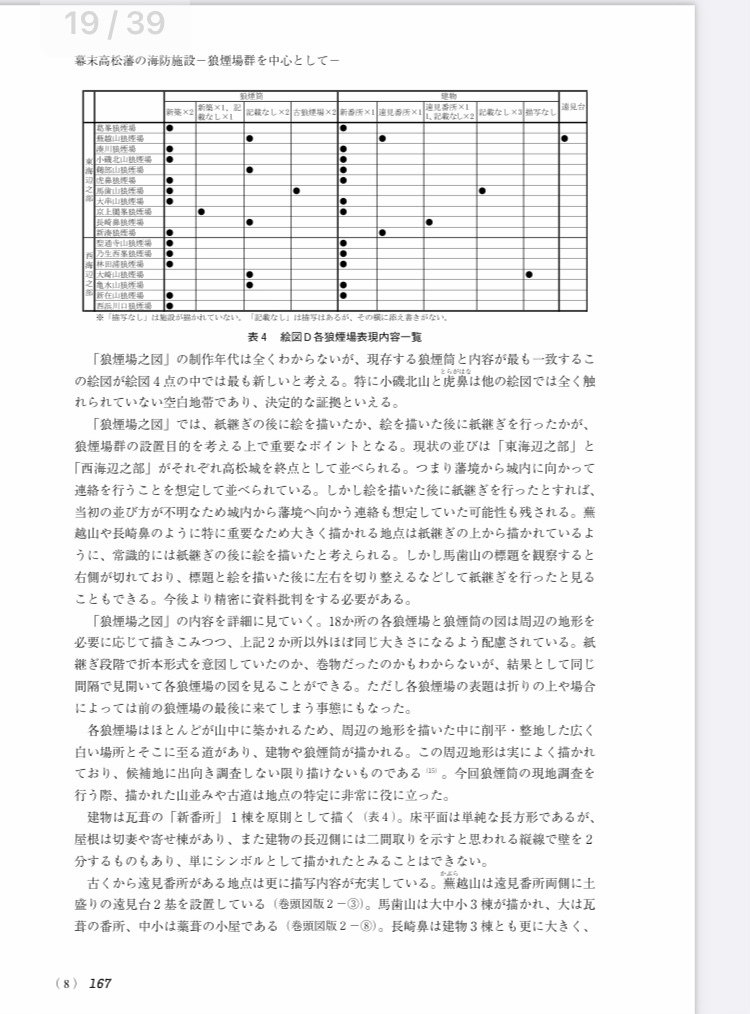

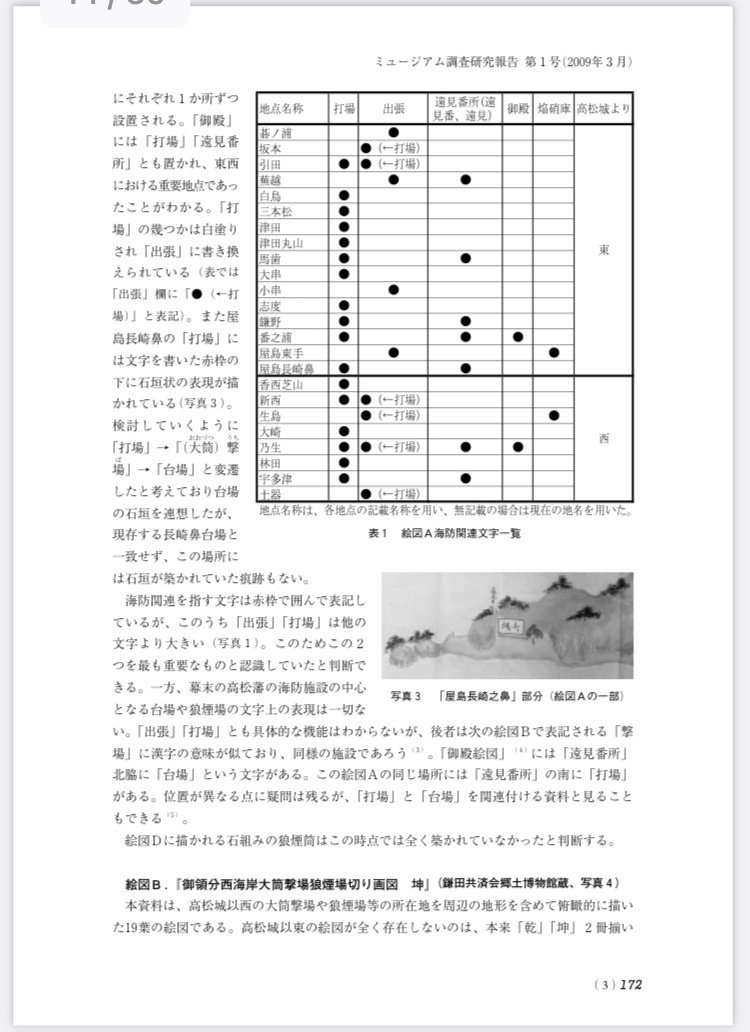

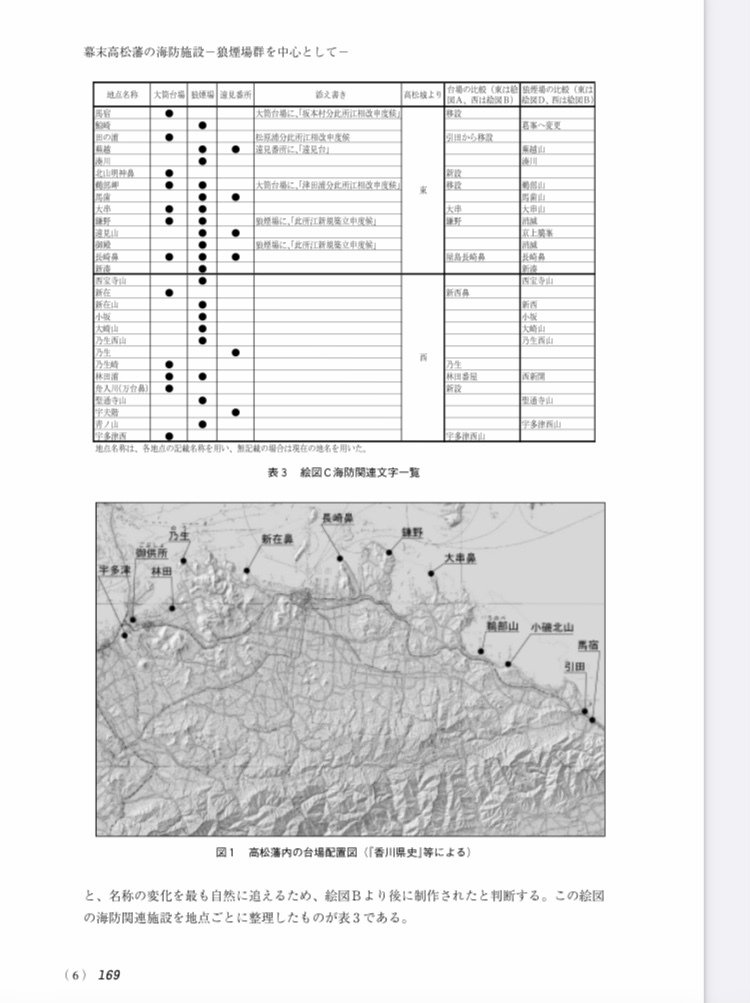

高松藩の海防施設と馬宿

PDF資料

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/7796/kaiboushisetsu.pdf

私が、祖父母から聞いた話しでは、森家は森権平と関係がある、江戸時代、元は馬宿に住んでいた、普請の仕事で橋や道路を作ったり、金刀比羅宮の階段を築く際に参加した、小磯に高松藩の殿様が来たら接待せねばならず大変だった。

この話しから、森家は、馬宿に住んで普請の仕事をしながら国境警備の任務も担っていた、その関係から徳島藩の碁浦番所の八田家とも繋がりがあり、森喜平と八田キヨは結婚した、と推測される。 また、小磯にも台場があった為、高松藩の上級役人が視察に来たら接待もしていたと考えられる。

森家は高松藩東部の台場や番所建築にも関わっていたため、馬宿に住んでいたと考えられる。

馬宿川河口

日下家

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/10353/mokuroku_13.pdf

幕末の1864年に森喜平と八田家の長女の結婚の背景には、高松藩がその結婚を通して何らかの情報入手を目論んだのではないか?

上記の推察、そして瀬戸内海への外国船の来航と海防が藩の最重要事項であったという状況を踏まえると、高松藩が藩をまたがる森喜平と八田キヨの婚姻を何らかの形で利用しようとした可能性は十分に考えられる。

以下、当時の状況と合わせて考察する。

幕末の情勢と海防の重要性:

外国船の来航: 19世紀に入り、特にペリー来航以降、外国船が日本近海に頻繁に現れるようになり、日本の沿岸各地で異国船の目撃情報が相次いだ。これは、日本にとって大きな脅威であり、特に海に面した藩にとっては、海防は最重要課題の一つとなった。

高松藩の状況: 高松藩も瀬戸内海に面しており、外国船の来航に備える必要があった。そのため、沿岸警備の強化や情報収集に力を入れていた。

藩境の重要性: 碁浦番所は高松藩と徳島藩の藩境に位置しており、他藩の動静を探る上でも重要な拠点だった。また、外国船の情報も藩境を通じて伝わってくる可能性があった。

森喜平の婚姻の意味:

情報入手の可能性: 森喜平が碁浦番所の役人兼庄屋である八田家の長女と結婚したことは、高松藩にとって、番所を通じて徳島藩の情報を入手するルートを確保したことを意味する。特に、外国船に関する情報は、藩にとって非常に重要な情報であり、この婚姻を通じて迅速かつ正確な情報を入手することが期待されたかもしれない。

海防体制の強化: 番所と馬宿は連携して地域の防衛体制を担っていた。森喜平の婚姻によって、番所と馬宿の連携がより緊密になり、高松藩の海防体制が強化された可能性も考えられる。

藩の意向: 当時の婚姻は、家同士の繋がりを強めるための政治的な意味合いを持つことが多くあった。高松藩が森喜平の婚姻を後押しした、あるいは何らかの形で関与した可能性も否定できない。

日下家と八田家の関係:

森家一族の森権平は、引田の戦いで討死した後、叔母が引田の日下家に嫁いでいた為、阿波水軍の森家は日下家に森権平の供養を頼んだという背景がある。松平家藩主が引田、馬宿辺りに鷹狩りなどで来る際は、日下家に泊まっていた。当時は、森家は日下家と関係があり、大庄屋だった日下家と八田家の間にも何らかの関係があった場合、森家と八田家の間にも繋がりがあったことになる。このような繋がりがあれば、高松藩が森喜平を通じて八田家に接触し、情報入手を目論むことはより自然な流れと言える。

まとめ:

幕末の情勢、海防の重要性、碁浦番所の位置、そして森家と日下家(引田と馬宿の庄屋だった)の関係などを考慮すると、高松藩が森喜平と八田家の結婚を通して何らかの情報入手を目論んだ可能性は十分にある。特に、外国船に関する情報は、藩にとって喫緊の課題であり、藩境に位置する番所を通じて情報を得ようとする動機は十分にあったと考えられる。

🔹アメリカの黒船が香川県さぬき市の志度浦に来た時、でかい盆を艦長へ贈った男 玉楮象谷とは?

以上