徳島と香川の県境にあった碁浦御番所の記録「八田家文書」の原本書面が返却されず所在不明となった。 阿波風土記や出雲旧家の文書など歴史上、不都合な書物を回収する組織が存在する。

◼️私の父方の高祖母は1846年(弘化3年)生まれで名を八田キヨと言った。

徳島藩の板野郡にあった碁浦御番所の役人兼庄屋を代々務めた八田家の長女で阿波浄瑠璃が非常に上手かった。

その長男の虎太郎は永塩因幡守氏継の末裔となる東かがわ市黒羽(くれは)の庄屋 永峰家の長女 チヨと結婚し、娘のトヨは明治時代、瀬戸内寂聴さんの父方の家系である三谷家へと嫁いだ。

三谷家一族は江戸時代、讃岐和三盆を製造する製糖業を営んでいたが、 黒羽の三谷家の中からは歌手の笠置シヅ子さんも出ている。

また、この非常に狭い地域の中から戦後初の東大総長となった南原繁さんも出ている。

🔸高松藩 松平家に普請方として仕えた高祖父の森喜平、板野郡の碁浦御番所出身の高祖母 八田キヨ、東かがわ市黒羽(くれは)の三谷家へ嫁いだ曽祖父の妹 トヨ。

🔸曽祖母の永峰チヨ

◼️碁浦番所とは?

角川日本地名大図鑑より

◼️神戸市三宮駅から鳴門市北灘町碁浦までは車で1時間半くらいかかる。

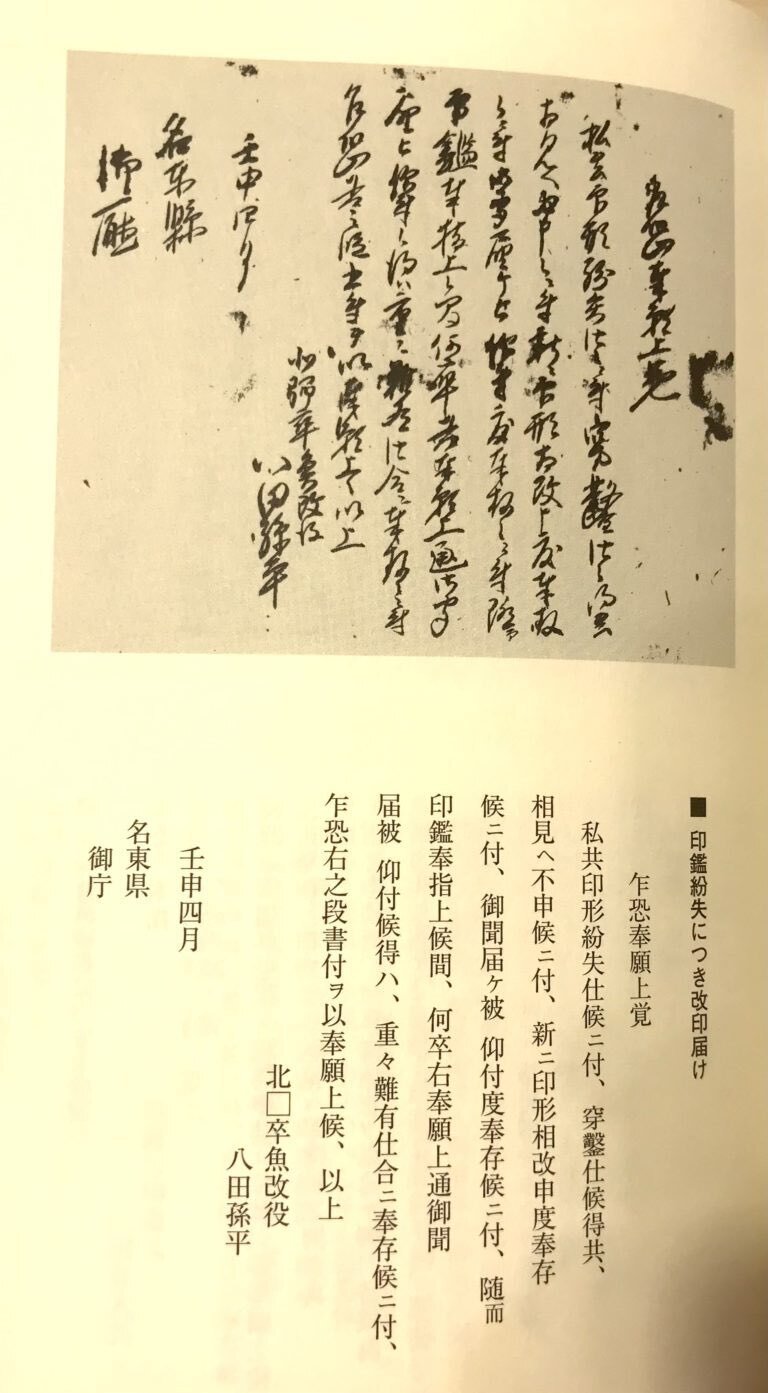

◼️碁浦御番所 八田家文書

高祖母の父 八田孫平が書いた文書

江戸時代に高松藩松平家に普請方として仕えた森家に嫁いできた八田家(阿波秦氏)の高祖母は阿波浄瑠璃が非常に上手かったと伝わる。 高祖母の長男は自宅で琵琶を教えるほどの腕前だった。

【参考】琵琶の音色

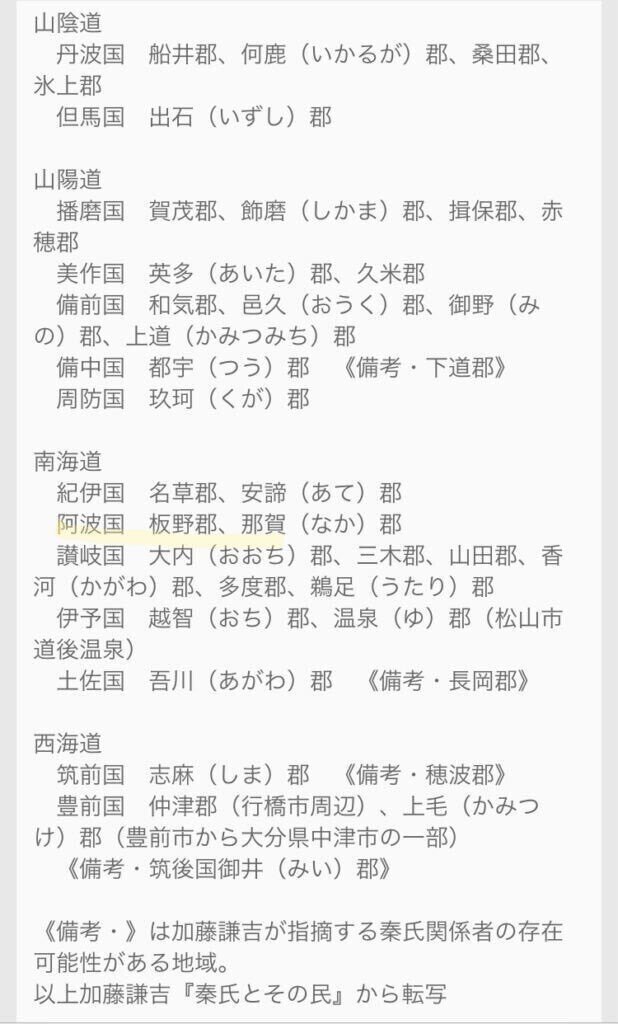

阿波の板野郡は古代から秦氏が居住した土地でもある。 日本の歴史上、秦氏は能や雅楽などの伝統芸能にも深く関わっていた。

◼️秦氏の居住分布

◼️【参考】讃岐秦氏の居住地分布

香川県では香河郡(現在の高松市)に秦氏は多く居住していた。讃岐一宮の田村神社は元々は秦氏の氏寺であり、宮司は秦氏が務めた。高松市の峰山、紫雲山、大田周辺には古墳も多く残る。

◼️大化の改新以降、秦氏は、その出自を知られないように苗字を変えた。

ハタ・ハダという読み方は替えず、当てる字を変えた・・・畑、端、秦、畠、波田、波多、波蛇、羽田、八田、半田、矢田

前記の苗字に野・山・田をつけるケース・・・波多野、秦野、畠山、畠田、畑川、畑中、広幡、八幡など

◼️私の大伯母(祖父の姉)のインタビュー記事 (昭和39年の神戸新聞)

記事内容は、武家のしつけ、阿波浄瑠璃が上手かった祖母(私の高祖母)、英語を使い旧神戸オリエンタルホテルで電話交換手のリーダー、2.26事件時の勤務、神戸大空襲で自宅は焼失するも夫婦共に生き延びる、GHQ宿舎での電話交換手、昭和天皇の宿泊など。

大伯母の母は黒羽中村の庄屋 永峰家の長女で、父(私の曽祖父)の妹が東かがわ市黒羽の三谷家へ嫁いだ為、大伯母は三谷家の法事にも出席し瀬戸内寂聴さんと交流があった。瀬戸内寂聴さんの祖父 三谷峰八さんは黒羽で江戸時代の18世紀から代々、讃岐和三盆の製造をしていた。三男だった瀬戸内寂聴さんの父の三谷豊吉さんは大伯母にあたる須磨の瀬戸内家の養子となり、徳島市で神具店を経営していた。

笠置シズ子さんが生まれた東かがわ市黒羽の三谷家本家も屋号を黒茂といい和三盆を製造する製糖業を営んでいた。今は分家となる孫黒茂の三谷製糖が東かがわ市馬宿で和三盆の製造をしている。

※浄瑠璃

三味線を伴奏楽器として太夫が詞章(ししょう)を語る音曲・劇場音楽である。

詞章が単なる歌ではなく、劇中人物のセリフやその仕草、演技の描写をも含み、語り口が叙事的な力強さを持つ。このため浄瑠璃を口演することは「歌う」ではなく「語る」と言い、浄瑠璃系統の音曲をまとめて語り物(かたりもの)と呼ぶ。

江戸時代初期以降、個々の太夫の口演が「――節」と呼ばれるようになり、その後流派として成立して、現在は義太夫節・河東節・一中節・常磐津節・富本節・清元節・新内節・宮薗節(薗八節)の8流派が存在する。

単独で素浄瑠璃として演じられるほか、流派によっては人形劇である人形浄瑠璃として(文楽など)、歌舞伎音楽として、日本舞踊の伴奏として演じられる。

◼️高祖母の生家 碁浦御番所

◼️碁浦番所三ツ道具

◼️碁浦漁港

◼️江戸時代に松浦武四郎や測量中の伊能忠敬らもこの碁浦番所を訪れた。

◼️碁浦御番所跡

◼️碁浦御番所の記録書である八田家文書は徳島県立図書館や徳島市立図書館、鳴門市立図書館などで閲覧できる。

滝よし子、森順子 著

この碁浦番所の貴重な記録である「八田家文書」の原本書面は研究目的ということで貸し出されたのだが、返却依頼するも返されず全て所在不明となってしまった‼️

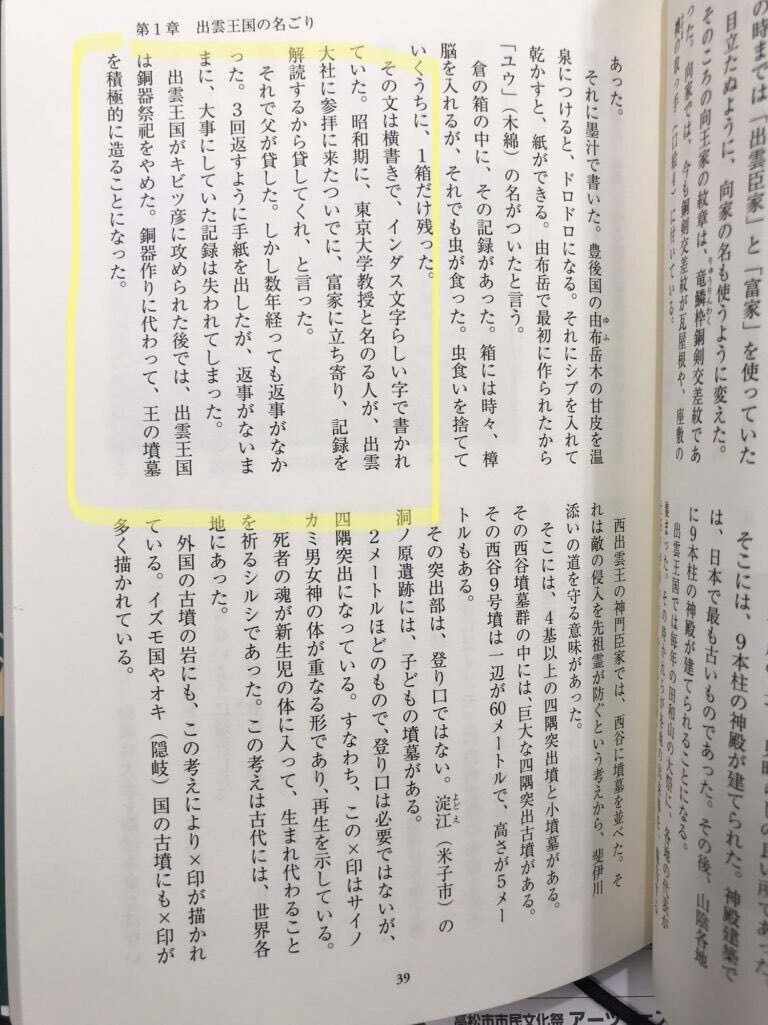

八田家文書の解読中に日本史上、都合の宜しくない文書が発見されたと推測される。 阿波風土記や出雲旧家の文書などの例にもあるように、歴史上、不都合な書物を回収している組織が実際に存在する。

八田家文書が一日も早く全て戻ってくることを強く希望する‼️

◼️阿波風土記

小杉榲邨(こすぎすぎむら) : 著書「阿波国徴古雑抄」。明治5年、『阿波古風土記考証』を出版した時、回収騒動に発展した。阿波風土記は現在、所在不明となっている。歴史上、不都合な事(記紀とは異なる事)が書かれていたであろう。

例えば、播磨国風土記には宇治大君(ウジノワキイラツコ)の記載がある。応神天皇(竹葉瀬の君、宇佐家の末裔)の皇子 宇治大君が即位し、現在の宇治上神社と宇治神社がある場所に宮を置いていたが、後に仁徳天皇となる星川建彦に宇治川にて暗殺された。現在の奈良県天理市の皇子村にいたウジノワキイラツコの皇子と親族たちは自分たちも殺されると思い瀬戸内海を渡り、讃岐国屋島東側の岬に身を潜めた。皇子村は庵治(おうじ)村と漢字を変え、屋島東側を庵治(あじ)と呼んだ。庵治には皇子神社を建立し、現在もウジノワキイラツコの恐怖を忘れぬように船祭りのだんじりでは台座で死に装束に赤い血を表すタスキをかけて太鼓を叩く少年達を激しく揺らし回転させる。

別の話しとなるが、天皇家に皇后を多く出した和邇氏も渡来して来た日本海側の痕跡を消されている。日吉神社と名前を変えられた和邇部神社も閉鎖された。一方、日本海側から渡来してきた新羅の王子だったアメノヒボコは、神功皇后の先祖であるが、出石神社は今も土地の人達に崇敬されている。

※池辺真榛: 阿波出身の国学者。延喜式の研究を行っていたが、阿波の歴史についても深く知りすぎてしまい、その後、阿波藩政を非議したという罪を被せられ、文久3年(1863年)に身柄を拘束され、阿波藩邸に監禁され、不審な死を遂げた。

◼️『出雲と蘇我王国』斎木雲州著の中にも貸し出した古文書が再三返却依頼しても戻らなくなる例が書かれている。

日本の歴史に都合が悪い文書類を収集して、その内容を闇に葬る一団が存在する。

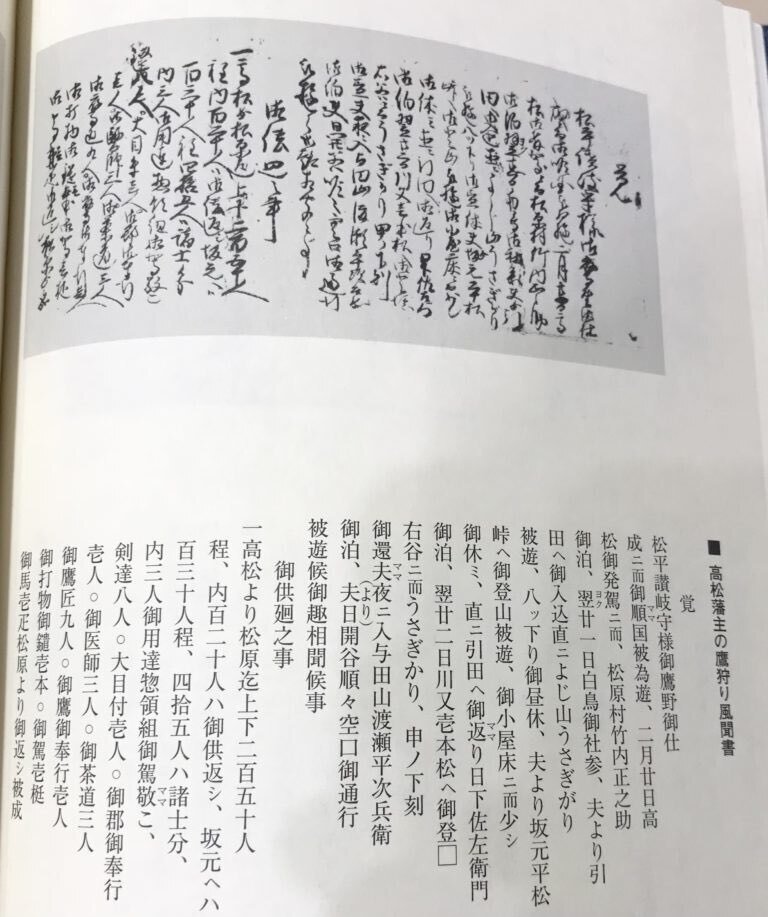

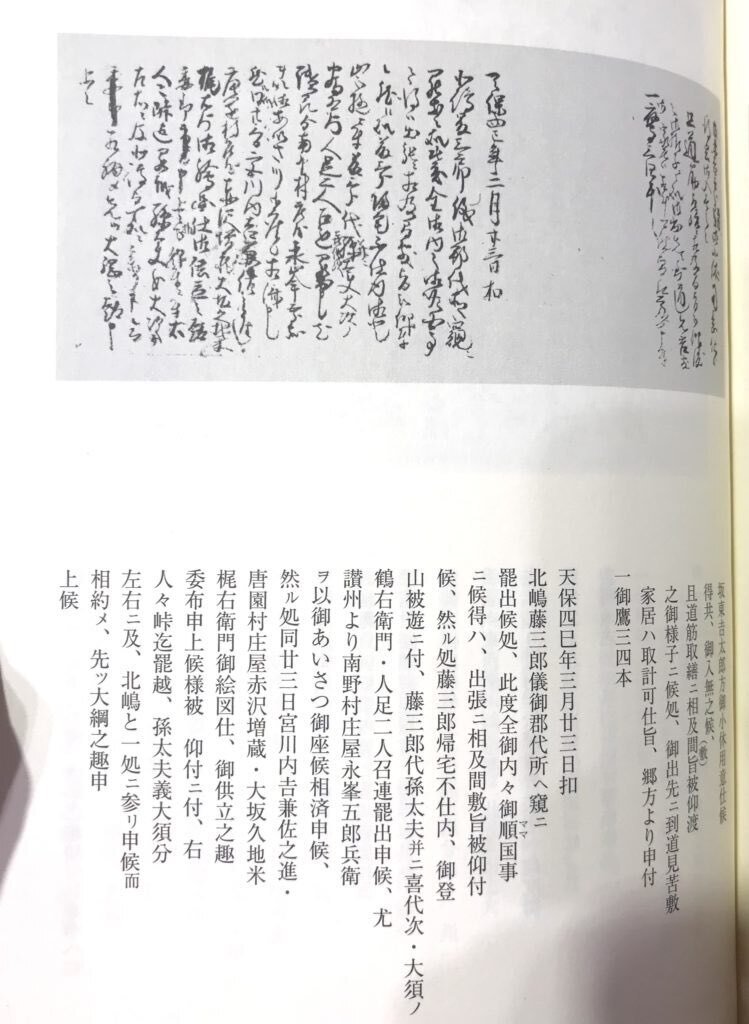

◼️八田家文書に残る高松藩主鷹狩りの風聞書

◼️2月20日、高松から白鳥の松原へ移動。松原で竹内正之助宅へ泊まる。

2月21日、白鳥神社へ参拝後、与治山でうさぎ狩り。坂元の平松峠などを訪れたあと、引田の日下佐左衛門宅で宿泊。

2月22日、川股へ。

◼️2月22日、与田山の渡瀬平次兵衛宅に宿泊

↓

◼️先祖を千年、遡る 名字・戸籍・墓・家紋でわかるあなたのルーツ (幻冬舎新書)

◼️プロフィール

◼️阿波水軍 森家の出自は?

◼️笠置シヅ子さんの出生の秘密と吉本興業の御曹司との別れ、未婚の母となった理由、東大総長が後援会長となった理由

◼️高松藩松平家に普請方として仕えた森家の先祖は?

◼️香川県に住んでいた渡来人たち

◼️香川県民も知らない讃岐の謎とは?

◼️板野町の民家

https://library.bunmori.tokushima.jp/digital/webkiyou/34/3425.html