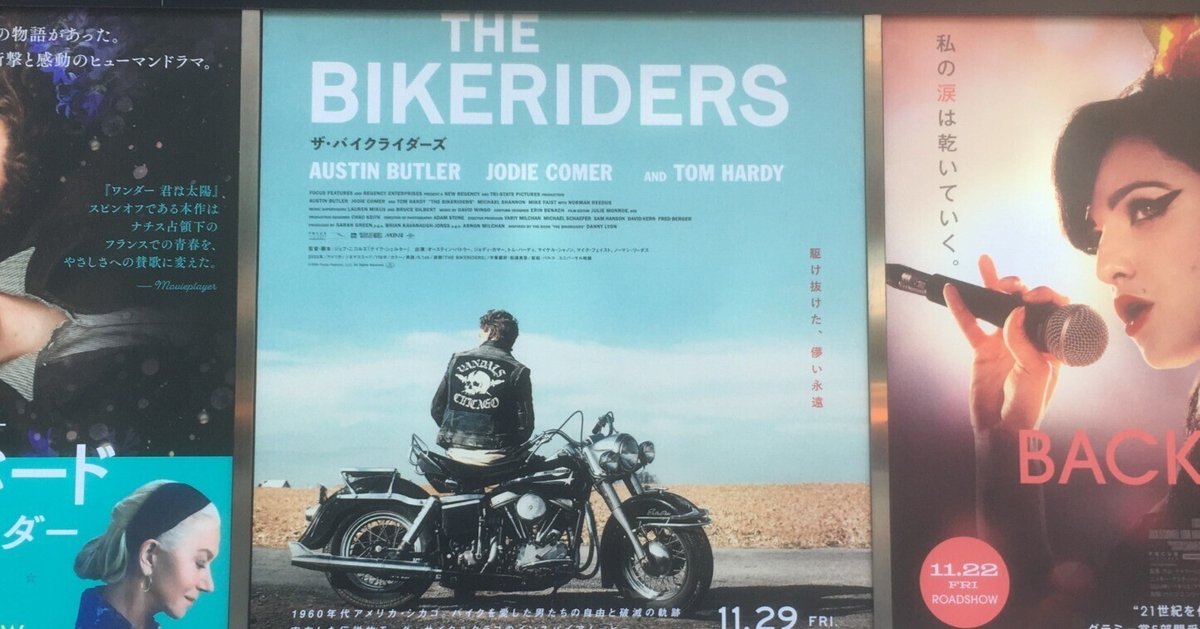

映画『ザ・バイクライダーズ』感想

予告編

↓

想いを馳せる そんな映画

アメリカの写真家ダニー・ライアン氏による同名写真集に着想を得て制作された本作。1965~’73年にかけてのシカゴを舞台に描かれるバイクライダーたちの物語。

鑑賞前、「バイクへの興味・関心が薄い僕なんかが観ても楽しめるのだろうか」という一抹の不安もありましたが、そんなこと関係無しに楽しむことができました。とはいえ鑑賞後に「バイクに乗ってみたくなる」みたいなことは特に感じませんでしたけど。

……なんて述べてしまうと、本作が退屈だった、或いはバイクの魅力を感じられなかったかのように捉えられてしまいかねない。正確に述べるなら「バイクに乗りたくなる」というよりは「バイクに乗ってみないとバイクライダーの気持ちは量れないと思わされた」って感じかな? もっと言えば、あの時代、あの地域、そしてあのコミュニティに属して生きてみないことには、彼らの魂は推し量れない。「バイク、或いはバイクライダーズかっこいい」ではなく「——バイクライダーズ——アイツらって何だったんだろう……」と想いを馳せる。そんな映画だったのだと思います。予告編などから想像していたものとは、だいぶ違った印象の一本でした。

本作に登場するモーターサイクルクラブ “ヴァンダルズ” は、実在した伝説のクラブ。そのメンバーであるベニー(オースティン・バトラー)の妻・キャシー(ジョディ・カマー)が、ダニー・ライアン(マイク・ファイスト)からのインタビューに答える形でクラブやそのメンバーたちの話が回想として描かれていきます。

ここでのインタビューの内容、そしてダニー本人がヴァンダルズのメンバーたちと共に過ごしていたシーンなどが、本作の着想にもなった写真集へと繋がっていたことが窺えます。

その為、どちらかと言えばヴァンダルズの面々ではなく、キャシーやダニーなど周囲の人たちからの視点で描かれている印象が強くなりがちな本作ですが、それでも尚、この映画の主人公はオースティン・バトラー演じるベニー。

大いに色眼鏡はかかっていますが笑、彼のかっこよさがあったからこそ先述したようにバイクへの興味・関心が薄い僕でも本作を楽しめた。僕にとっての “初オースティン・バトラー” が『エルヴィス』(感想文リンク)だったこともあってか未だにそのイメージが残っている(これこそ色眼鏡)のですが、相も変わらず漂う魅惑の雰囲気が素敵でした。そして本作において、このベニーの魅力が作品それ自体の見応えにも繋がっているように思えてなりません。

作中、「誰も頼らないし誰にも頼られたくない」と口にしていた通り、ベニーという男は “なにものにも縛られない、執着しない”。

ヴァンダルズ内の他のメンバーにだって魅力的な人物はいましたが、“縛られない・執着しない” という気質が抜きん出ていたのはベニーだけ。まったくもってゼロというわけではないにせよ、金や暴力・権力など、或いは仲間や恋人でさえ、基本的に自身の外部によって行動指針が左右されることがほとんどない。なんとなくですが、外部からの刺激で退屈や不平不満に抗っているように見受けられる他多数とは根本的に異なり、ベニーは自身の内部から生まれるものだけで充足し得る高尚な人間性という印象です。

今思えば、ベースは “一人乗り” であるはずのバイクを集団で乗り回す者が目立つ本作の中で、孤独にバイクを乗り回す様子が多かったことも、暗に彼の人柄を物語っていたのかもしれません。

以上のことに加え、ベニーは口数が少なく、動きもゆったりとしていて常に余裕さえ窺い知れる。それゆえ観客は自然と、魅力的でありながらも腹の底が知れない彼の内心を想像してみたくなるんじゃないかな。

そんな彼の内向性に引っ張られること、そして前述した「周囲からの視点」で描かれがちな本作の性質も相まって、本項冒頭にも述べた「想いを馳せる」という本作の楽しみ方に回帰してくる気がします。彼の魅力が作品自体の見応えに繋がると述べたのはそんな理由から。

ある時、ヴァンダルズのボスであるジョニー(トム・ハーディ)が「努力してみても、なるようにしかならない」と口にします(このセリフに至った経緯は実際にご覧になって味わって頂きたいところです)。 先ほど「外部からの刺激で退屈や不平不満に抗っているように見受けられる」なんて述べ方をしてしまいましたが、喧嘩にせよ博打にせよ仲間同士でつるむにせよ、誰も彼も何かしら、現状より良い場所へ行こうとしていただけなのかもしれません。けど、ジョニーの言う通り「なるようにしかならない」のが現実。

一方のベニーはというと、振り返ってみれば、まるで「なるようにしかならない」とわかっていたかのような男だった。だからこそ、些細なきっかけで変化し得る外部に執着していなかったとも考えられる。彼が内部——自分自身——という、外部の変化によって簡単には左右されない強さを携えていたことは、外部に執着しない信条の表れ。

また、バイクに乗れなくなるかもしれない——バイクを失いかねない——事態に直面した際に彼が取り乱していたことも、“一人乗りのバイク” が以上の精神を象徴し得るものであることを裏書きしていたかのようにも思えてきます。

そんな本作のクライマックス、彼は再び取り乱すことになります。ベニーの、延いてはバイクライダーズの姿から想像させられた人間性や生き様に、孤高で強靭な精神性が垣間見えていた中、ここへ来て、実は彼も外部からの影響を大きく受けていたのだと気付かされる。縛られない・執着しないと思っていても、知らず知らずのうちに他者の存在は心に作用するもの。最期の最後になってベニーから溢れ出した人間味に心を打たれました。

ここまで長々と述べてきたことと矛盾するような着地になってしまうかもしれませんが、その矛盾する姿が人間らしくて愛おしい。

あくまでも「物語」ではなく、ただそこにある、そこに描かれる姿を眺めることで、被写体の心情を想像する。これは、本作の基盤となった「写真集」という性質をも想起させてくれる見方なのかもしれません。