「店舗」というメディアが好きなわけ

昨日ふと、『私は "小売"というより "売場"が好きなんだ』と気づいた瞬間がありました。

もっと言うと、単なる『売る場所』ではなく、人が新しいものに出会い、試してみたい、そして持って帰りたいと思えるような場所。

洋服そのものも好きだし、作り手の思いを聞いたり産地に足を運ぶことも好きだけど、私はいつもその感動をどう届けるかを考えたくなります。

ただ量を売るのではなく、適切な人に適切なものを、ちょうどいい量渡すにはどうしたらいいか。

昨日書いた「これから重要になる "バズらない力"」にも通じる話ですが、モノだって大量に売れたりブームになることが必ずしもいいとは限りません。

作り手と使い手、そして商品そのものという三者すべてがハッピーになれるバランスを探ること。

その仕組みの中で、私は『伝える』役割でありたい。

それも、リアルな店舗というメディアを使って。

私はもともと雑誌も大好きで、月に5冊以上読んではいつかここに載ってる洋服を全部着るんだ!と夢見ていました。

どこかで運命の歯車が狂っていたら雑誌の編集者を目指していたかもしれないし、Webメディアを作ろうと考えていたかもしれません。

でも私は一度売場の魅力を知ってしまったからこそ、自分がメディアをやるなら絶対にリアルの場所だと思っています。

何が売場をそんなに特別なものにしているのかを考えてみると、ひとつめの特徴としては『誰かと一緒に体験できる』という点が挙げられます。

雑誌やWebメディアは基本的に1人で見るもの。

隙間時間に楽しむ分にはいいけれど、人生の中で思い出す楽しい時間というのはやはり誰かと一緒の思い出が多いはず。

誰かと一緒に体験できる店舗というメディアは、伝える設計そのものを人の思い出に残すことができる可能性を秘めています。

ふたつめは『心の動きが可視化される』ということ。

たとえばテレビや映画は誰かと一緒に楽しめるメディアですが、どんなに感動したとしても、それが目に見える数字に表すのは至難の技。

何かを買うということは、どれだけ心が動いたかの可視化でもあるのです。

今はSNSや口コミの評価で測ることもできるようになりましたが、私は何を言ったかよりもどう行動したかの方が重要だと思っているので、10人が星5つをつけるよりも10人のうち何人がDVDや関連グッズを買ったかの方が正しい満足度を測れるはずだと考えています。

最近はレストランやホテルに売場の機能をもたせる事例が増えてきましたが、食器やインテリアを使った人がどれだけ欲しいと思ったかは、食事や宿泊といった体験自体への満足度にも無関係ではないと思うのです。

そして3つめは、リアルの場所は『待ち合わせ場所』として最適だということ。

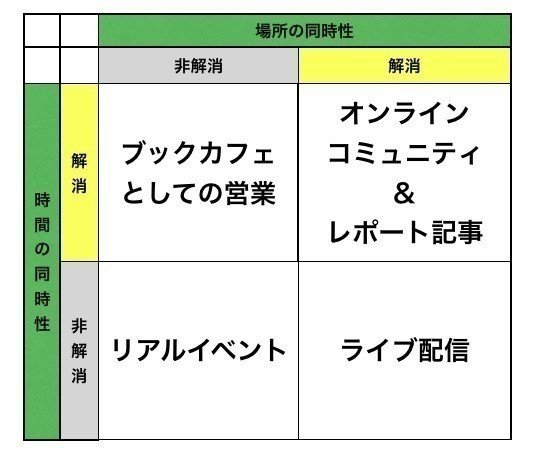

以前「コミュニティに必要なものを「同時性」の観点から整理する。」の中で、こんな図を作ったことがあります。

リアル店舗というのは、場所の同時性が非解消(=場所に拘束される)で、時間の同時性が解消されている(=時間に拘束されない)という特徴をもっています。

場所に拘束されていることによって、必ず顔をあわせる必要がある。

これは必ず相手の反応が見えるということであり、顔が見えることによって場の安心感が保たれます。

場所に拘束されないというのは便利ではあるものの、それを見ている人の表情がお互いわからないため、自分がその場にあっているのか不安になりますし、提供側も全員の反応が見られるわけではないため本当にみんなが満足しているのかがわかりづらいという欠点もあります。

ネット発の企業がリアルの場を持とうとする理由は、分解してみるとこの心理的安全性を確保することによるコミュニティの醸成という意味合いも大きいのではないかと思います。

***

『小売が好き』というとどうしてもモノを作って売るというイメージが強く、私が作りたい世界がうまく伝わらないこともあったのですが、これからは『売場というメディアが好き』と言えばより正確に私の思いが伝わるのかもしれない。

改めて自分の興味関心を棚卸ししてみて、新しい発見をした昨日のできごとでした。

★noteの記事にする前のネタを、Twitterでつぶやいたりしています。

連日、有料部分が小売関係ないコラム化していますが笑、これは今このタイミングで書かねば!と思ったので今日もちょっとしたコラムを。

スランプを抜けるってこういうことなんだなあ、と思った話です。

ここから先は

¥ 500

サポートからコメントをいただくのがいちばんの励みです。いつもありがとうございます!