[組織ブログ Ver.30]垂直的成長における「自己喪失」のポイントについて

垂直的成長におけるポイントとなるのは「自己喪失」であること。

この文章を読んだときに、ものすごい納得感がありました。その背景をブログでも記載したいと思うのですが、自分自身の「成長」と言う非常に抽象度が高いテーマの中で、かつ垂直的成長(詳しくは後述します)が、「学習」では成し遂げることのできない類の成長を、「自己喪失」において成し遂げることができる、ここまでたどり着いた方に拍手を送りたいです。

では、話を進めていきたいと思います。

0. 水平的成長と垂直的成長について

水平的成長とは

「スキル」 の成長

仕事をする上での知識や経験の成長

いわゆる業務スキル+人間力(ヒューマンスキル)

例えば、採用コンサルティング力 / コミュニケーション力 / ロジカルシンキングなど

学習で「成される」成長

垂直的成長とは

「人としての器」 の成長

心の成長

視座の高さ

勉強すれば成長できるわけではない

試練、葛藤、苦しみなどが生み出す、気づいたら大きくなっていた類

学習で「成されない」成長

んん、わかるようでわからない、という方もいらっしゃるかと思います。下記をご覧ください 👇

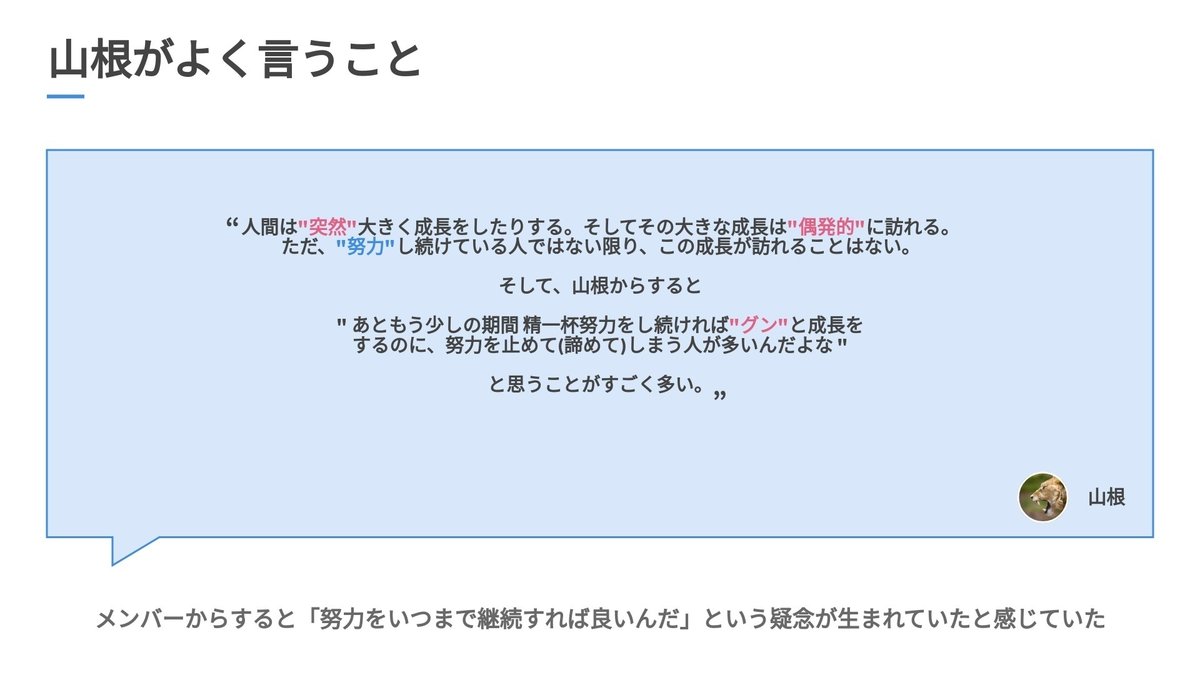

ポテンシャライトメンバーであれば一度は聞いたことがある言葉かもしれません。本ブログにおいて後述しますが、社会人において「突然一気に成長をした!」ということがあります。個人的に「これは何なんだ…?」と思っていたのですが、その答えは「垂直的成長」であったのだと解釈をしています。

突然ですが、皆さま質問です。

質問①

・何歳頃まで身長が伸び続けましたでしょうか?

・何歳頃まで足が速くなり続けましたでしょうか?

・何歳頃まで心の成長を実感しましたでしょうか?

皆さま、大体18歳くらいまでですかね?僕は身長は小学6年生で168センチくらいありました。 次の質問です。

質問②

22歳以降 皆さまは成長していますか?

成長の定義によりますよね。もう1つ質問をします。

質問③

22歳以降 皆さまは「水平的成長(スキル)」をしていますか?

水平的成長は「学習から成される成長」であるため、回答は「Yes」なのではないかと思います。では、

質問④

22歳以降 皆さまは「垂直的成長(器)」をしていますか?

回答は「んん…わからない」なのではないかと思います。下記をご覧ください。

👆 こちらは「成人発達理論」における「垂直的成長」を示した内容になります。本ブログでは各発達段階の説明は触れません。ご興味をお持ちの方は、下記ブログの「3. 成人発達理論における垂直的成長を山根なりに解釈して説明」をご覧ください。

「水平的成長」と「垂直的成長」のイメージがまだつかない方は、下記にてもう少し補足します。

👆 こちら2つのスライドは僕が社内に向けて垂直的成長と水平的成長の違いを説明をする際に使いました。スライドに記載の通りですが、

OS:垂直的成長

アプリケーション:水平的成長

とご認識いただけるとわかりやすいかもしれません。

とは言いつつ「垂直的成長」において 次の発達段階に進むためにどうすれば良いのか?という疑問が生まれます。その疑問について山根なりに記載をすることが本ブログの目的です。

では、次項へどうぞ!

1. 山根自身が垂直的成長ができたタイミングについて

前提として、成人発達理論の考え方としては「自分自身の発達段階を自分自身で判別することはできない」と言われています。そのため、山根自身がどの発達段階にいるか分かりません。ちなみに人間の80%程度が発達段階「3以下」に該当するとのことです。そのため、僕は3 なのか4なのか5なのかはわかりません。ただ、一応それなりに社会において苦労はしてきたと感じており、HR業界においてはそれなりの経験を積んで参りました。

もし仮に僕自身が4以上の発達段階に上がっていたと仮定した場合、つまり、垂直的成長ができたと、個人的には思ったタイミングが2つありましたので、記載してみたいと思います。

1-1. ネオキャリアの1〜2年目

自分で言うのもアレですが、新卒1社目でお世話になったネオキャリアにおいて、入社前から期待をしていただいていました。ただ、新卒1年目で思うように実績を積むことができず、ネオキャリアの経営陣の方々や上司が期待する成果を上げることができませんでした。そして、ゴールデンルーキー(MVP)を獲得することができず、加えて準MVPにも選出されませんでした。

自分への情けなさ、絶望感、虚無感があり、何かしら自分に変化を起こさなくてはならないと言う危機感があり、ただ変化を無意識的に拒否する自分自身も存在していることも感じていました。ただ、このままではダメだと強く感じ、これまでのプライドや、成果が出ていないのにもかかわらず染み付いていた自分の「型」を完全に捨て去り、成果が出ている同期や先輩の言うことを問答無用に信じたり、本質的に受け入れることを決心しました。

それからは少しずつ成果が出てきました。僕がイケていない社会人だったにもかかわらず、あのタイミングで無駄なプライドを持ち続けていたら、今の僕はなかったかと思います。今振り返ってみると、小さな「自己喪失」であったと感じています。

1-2. 前職の序盤にキャリアカウンセラーランキング1位を本気で目指したとき

僕のプロフィールに記載をしているのですが、27歳/28歳の頃にリクルートが主催していたキャリアカウンセラーランキング1位(1000名中)を2度獲得しています。ただ、ネオキャリア時代からの僕の手法だと、とてもじゃないですが、1位を獲得することが難しいと感じていました。いわゆる業界では「good player」ではあったかと思うのですが「great player」「excellent player」とは程遠く、何か変化を起こさなくてはならないと感じていました。

ただ、当時僕は新卒4年目。ある程度の成果を作ることができる「型」ができてきており、それを「土台」にして自分を高めることを考えていたのですが、ただこの「土台」と言う考え方が自分の成長を阻害していると考えるようになりました。

つまり、「積み上げ式」で自分のスキルを上げていくことはマストであると考えている一方で、「抜本的に今のやり方を捨てなければ、想像もしえなかった領域に足を踏み入れることができない」、そう感じていたのです。

そこで荒治療的に、

「キャリアカウンセリングにおける面談決定率100%を成し遂げるためには何をすれば良いのか?」

と考えるようになりました。面談決定率の定義は、例えば10名面談したとして1名入社決定を創出できたら、面談決定率は10%と言う意味合いです。人材紹介会社では、面談決定率が5%程度が平均値だと思います。それを100%成し遂げるためのアクションを洗い出していったところ、やるべきことが見えてきました。前項と本項におけるアクションは「僕が主体的に起こした自己喪失」です。そのため、これが成人発達理論における自己喪失に当てはまっているのかはわかりません。ただ、当時自分を「捨てる」という選択においては、無意識的に拒否反応が起きたことを覚えていますし、辛かった、というか、喪失感があった事は覚えています。

1-3. 2023年の当社メンバーの連続退職が発生した頃

RPO業界の方はなんとなく肌感覚があるかもしれませんが、2022年の秋ごろから現在にかけてRPO企業がとてつもなく増えました。少なからず影響を受けた業界プレイヤーの方も多いのではないでしょうか。そのため、会社でも利益改善のために厳しい判断をすることが増えていました。法人企業においては「存続」が最重要/最優先順位ですので、そのために実行をしたことで、会社は少なからずギクシャクしたりしました。そんな中、あらゆる歪みが蓄積され、当社で「ミドル」と言われているメンバーが次々と退職する、そんな事象が発生しました。僕が信頼していたメンバーが多かった故に、そしてその退職に僕の言動が少なからず、いや大きく関わっていたことから、これまでの僕の代表としての振る舞い、意思/言動が全て否定された感覚を覚えました。人生で最も辛い時期であったと思います。ただ、自分で言うのもアレですが、切り替えは早いほうで、前を向くまでのスピードはそこまで遅くなかったのですが、何より当時37歳ですから、自分自身が無意識的にブレーキをかけていることを認知しなければならず、何かしらの改善をすることに難しさも感じていました。

そこで今お世話になっている江上さんと言う組織に詳しい方の出会いがありました。どこまで直接的に僕が江上さんから学びを得られたかはわからないのですが、江上さんからいただいたお言葉で、

「もう二度と体験したくないことを楽しみに生きてみる」

という言葉がありました。最初その言葉を聞いたときになんとなくピンとくると言うレベル感でしたが、その言葉を聞いた2ヶ月後くらいに、雷が落ちたような感覚を覚えました。

その頃から、なんとなく「発達思考型組織/成人発達理論」に興味を持ち始めていたのですが、成人が自分自身を発達させるためのポイントが「自己喪失」であることがわかりました。その自己喪失と言うのは、自分自身で意図的に得ることは難しいです。なぜならば、進んで自己喪失をする人はいないからです。自己喪失は本当に「辛い痛み」を伴うものです。辛い痛みを自分自身で取りに行く、と言うのはなかなかし難いことです。もちろん成長するために厳しい環境に身を置く、と言う選択肢を選ぶ人はいると思うのですが、ただ世の中全員が悪魔のような世界に自分が積極的に足を踏み入れて、その世界で自分自身を奈落の底に突き落とす事は、おそらく人間は潜在的にしないと思います。

少し表現が過激になりましたが、自己喪失は狙ってできるものではありません。そして自分自身で主体的に自己喪失を起こすことも難しい類です。

むしろ、組織や相手、そういった自分以外のステークホルダーとの別れや裏切りなどが起因して起こることが多いのです。何が言いたいかと言うと、「もう二度と体験したくないこと」と言うのは、自分が意識的に体験しに行く事は難しい類のもの。一方で、偶発的にその事象が訪れたときに、自分自身の「自己喪失」のきっかけになって、いやチャンスになっていると認識すれば、その自己喪失でさえも楽しめる、そう僕は解釈しています。

2. どのようなときに自己喪失が訪れるのか?

本内容について詳しく知りたい方は、こちらの書籍をお読みいただければと思います。「自己喪失」は「別れ」「裏切り」から生まれる、と言う記載が本書籍にあります。これには僕自身ものすごく納得感があります。なぜならば、「自己喪失」を「自分自身」の力だけで成し遂げることができる人は稀だと感じているからです。

例え話をしましょう。

「自学自習」だけで、大学受験を合格する方がいます。塾や予備校には通わずに、模試も受けずに、ひたすら自学自習して合格する。これ自体は素晴らしいことですよね。

ただ、本事象については「学習が伴う成長」です。つまり、本ブログで言う「水平的成長」に該当します。これは自分自身で「成長」の機会を得て、そして成長を成し遂げたと言えるかと思います。ただ、これは「垂直的成長」ではありません。なぜならば、「自己喪失」という事象を経験していないからです。本項の冒頭に記載した内容に話を戻します。

自己喪失は「別れ」「裏切り」から発生すると記載しました。別れや裏切りは「相手」が存在していなければ経験することはできません。そして、「別れ」「裏切り」と言うのは、相手とある程度の親密な関係を築いていなければ、体験することができません。

例えば、仕事の話を「そこそこする同僚」が退職することになったことを思い浮かべてください。もちろん退職は寂しいですし、少なからず自分の業務量に影響が及ぶ可能性もあるかと思います。ただ、その同僚の退職が、自分自身に与えるダメージはそこまで大きくないかもしれません。これは自己喪失にはなりません。

一方で、「ものすごく信頼していた上司」がいたとしましょう。手取り足取りいろいろなことを教えていただいて、そして自分を成長させてくれた張本人である上司。その上司が突然退職となった。これは自己喪失になり得るのか?僕の意見としては「なる可能性もあるし、ならない可能性もある」と表現するのが適切かと思います。なぜならば、「自分を成長させてくれた上司」の退職については、その上司を「応援」してあげよう、と言う気持ちが先行する可能性があるからです。この場合、むしろ清々しい気持ちになるというか、「自分も頑張ろう!」と自分自身を奮い立たせる1つの要因になる可能性もありますよね。

次に、非正規雇用のメンバーの離脱。

例えば共に仕事をしていた業務委託の方が契約を終了することになった。これも「別れ」を前提とした契約関係の中で、もちろん寂しい気持ちもありますが、自己喪失とまではいかないのではないかと思います。

次に、「部下」について。

部下と一言で言っても、自分自身(上司)にとっては、思い入れのある部下もいるでしょうし、そこまで相容れなかった部下もいると思います。もし仮に、自分自身(上司)が深い愛情を注いでいた部下が突然の退職となった場合、どのような気持ちになりますでしょうか?そしてその直接的な原因が自分にあると深く理解した場合、これは自己喪失になり得る可能性があると個人的には考えています。今、この文章を書きながら気づきがあったのですが、自己喪失と言うのは、自分がこだわっていた/愛情をかけていた事象(仕事や個人/チーム/コミュニティー)との自分の意思とは「反する」別れ、これが発生させているのではないかと感じました。そして、「こだわっていた/愛情をかけていた事象」に対しては、深い感情移入があった場合に発生頻度は高いのではないか?そのように個人的には考えました。

3. (教科書的な意味)自己喪失についての補足説明

前述した書籍にも記載があるのですが、自己喪失について個人的に共感できる内容があったので、本項についてご紹介したいと思います。

自分が大切にしてきた独自の価値観を手放す際に重要な事は、自己喪失をするために、どれだけ「準備ができているか」ということです。これは、自分の限界を他者、特に非常に親密な方に晒すことを含みます。自己喪失と言うのは、次の発達段階に進むために常に発生することですが、特に発達段階「5」に至る自己喪失と言うのは、「自分の価値観を他者に押し付けることができない」「自分の成功や業績を、他者を評価する基準にすること」と言う認識に先立って起こります。

では、発達段階5に至るためにどのような事が必要なのか?

自分の世界観の限界を認識するために、自分の人生及び自

分のキャリアにおける業績などに対する無意識的な同一化から抜け出さなければならない。

自分の合理性を犠牲にしてでも、他者の「知性」以外の要素を、例えば「心」や「魂」と言う要素を受け入れられるようにならなければならない。(多くの人が、受け入れているような発言をするが、実際のところ受け入れることができていない。)

自分にとって「現実(リアル)」と思えることの範囲を拡大し、多くの可能性に自己を開かなければならない。

個人的にはものすごく「痛いところを突かれた」内容でした。僕はHR業界において、ある程度の経験を積み、自分のスキルにも一定の自信があります。そのため、自分自身のスキルや価値観を他者に伝え、正確にインプットをしてもらうことができれば、皆幸せになると思い込んでいました。もちろん、当社ポテンシャライトに入社をする様々な方々は「成長」を求めています。その成長と言うのは代表である僕自身の「スキル」を求めていると変換して説明することができます。これ自体はすごくまっとうな動機だと思っています。僕自身も理解しています。ただ、ここでものすごく大きな気づきがあったのですが、僕自身が当社ポテンシャライトに入社をするメンバーに提供したい「成長」は「垂直的成長」を念頭に置いた「水平的成長」であったことに最近気づきました。どういうことかと言うと、「ポテンシャライトの強みはカルチャーである」と言う発信を数年前から続けていますが、このカルチャーというのは「水平的成長」の類ではなく「垂直的成長」で成し遂げることができる項目が多いのです。

ただ、「スキル」=「価値観(カルチャー)」と混同してしまっていることが多いことに気づいたのです。何が言いたいかと言うと、

当社に入社する動機は「水平的成長」

当社(山根)が提供したい成長は「垂直的成長」

を念頭に置いた今だからわかる微妙なミスマッチが発生していました。誤解がないように申し上げますと「水平的成長」は非常に大事です。ただ「水平的成長」に加えて「垂直的成長」が存在することを皆さまには知っていただきたいですし、むしろ僕としては垂直的成長を推奨したいと思っています。

※「水平的成長」が以前にも増して価値が下がってきている実感があります。その理由については別のブログで書きたいと思います。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

※当社の採用/人事組織系支援にご興味がある方はお気軽にお声掛けください。

今後も採用/人事系のアウトプットを続けていきます。

よろしければフォローもよろしくお願い致します(左上クリックいただき、「フォロー」ボタンがあります)👆