娘との楽しいあそびが…7年越しに絵本になった! 大人気「あかまるフレンズ」シリーズ絵本作家・しみずだいすけインタビュー

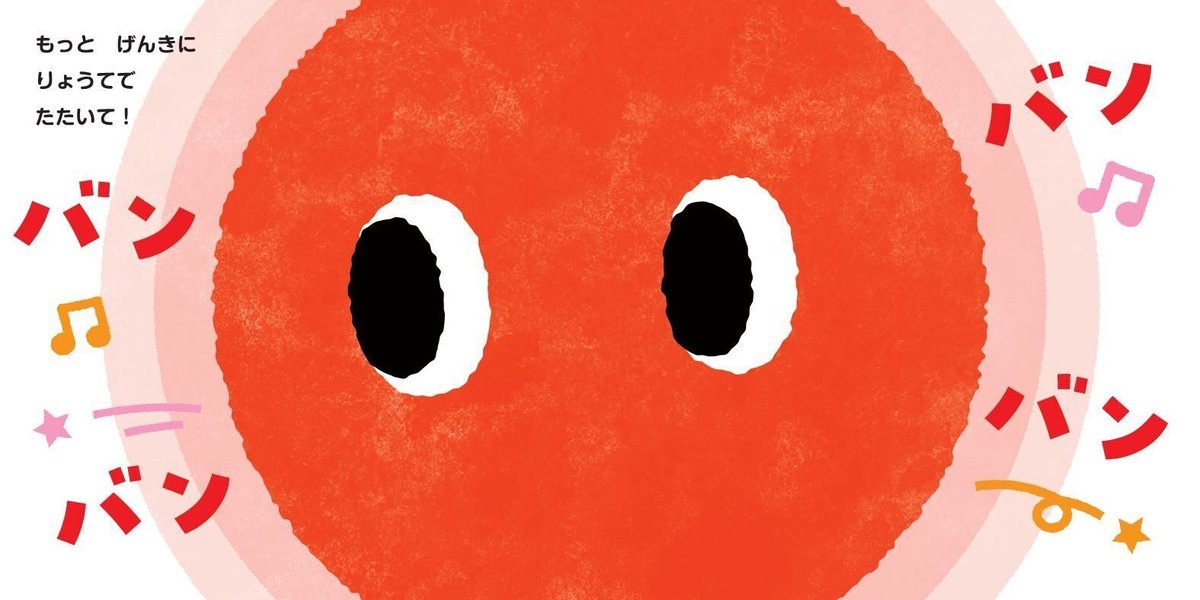

2024年4月発売の『たたいてたたいて あかまるたいこ』。

子どもが絵本をたたくと……親がたいこのように鳴る!という、斬新な、でもアナログなあそび方で、楽しい親子のコミュニケーションが生まれる絵本です。

それっていったいどんなあそび方!?と思った方は、ぜひこちらの動画をご覧ください⇩⇩

2017年刊行の『あかまる どれかな?』をはじめ、マグネットやカード、しかけ絵本など多様な展開で累計40万部を突破している「あかまるフレンズ」シリーズに、今回仲間入りしたこの絵本。そもそもの始まりは、まだ『あかまる どれかな?』も刊行される前に撮影された、とある1本の動画でした…。

その動画が、どのような紆余曲折を経て、1冊の絵本になったのか!?

著者のしみずだいすけさんに、編集担当の富川がお話を伺いました。

しみずだいすけ プロフィール

1976年⼤阪府⽣まれ。株式会社京⽥クリエーション勤務。アートディレクター兼イラストレーター。主な作品に、『どうぶつ だあれ?』(永岡書店)、『うんちじょうずにできるかな?』(コスミック出版)、『るるぶ 都道府県いちばんかるた』『るるぶ ⽇本&世界⼀周ゲーム』(JTBパブリッシング) 、『ブンブン くるま ちがうのど~れだ?』(PHP研究所)など。NTTドコモレッドハリケーンズ⼤阪の公式キャラクター「レッドハリー(R)」のキャラクターデザインも担当。⼦ども向けワークショップなども⾏っている。2児の⽗親として⼦育てにも奮闘中。

“たいコミュニケーション”を提唱したい!?

――このたびは『たたいてたたいて あかまるたいこ』の刊行、おめでとうございます! まずはじめに、この絵本の特長的な“あそび方”について、教えていただけますか。

しみずだいすけさん(以下、しみず) この『あかまるたいこ』、見た目はふつうのボードブックなのですが、親御さんがお子さんに読んであげる、いわゆる「読み聞かせ」をする絵本とはちょっと違います。絵本の丸や四角などの形をたいこに見立てて、お子さんがそれをたたいてあそび、それに対して親御さんが「ドン!」「バン!」「ぼよんぼよん」などと声を出して“鳴ってあげる”というのが、基本のあそび方なんです。

――楽器の名前がついた絵本というと、機械がついていて実際にピアノやたいこの音が鳴る絵本もあると思うのですが、それらとも全然ちがうのですね。

しみず はい。そういった絵本も、ひとりでも音を鳴らしてあそべて楽しいのですが、この『あかまるたいこ』は、親子でやりとりを楽しむコミュニケーションの絵本だという点にこだわっています。子どもが絵本をたたくというアクションを起こす、それに親が反応する、それがうれしくてまた子どもがアクションをする、というやりとりを楽しんでほしくて。それを勝手に「たいコミュニケーション」と呼んでいます(笑)

――たいコミュニケーション!いいですね!

きっかけは1本の動画から

――実はこの『あかまるたいこ』の企画は、7年ほど前に、「子どもとこんなあそびをしたんですけど、面白くないですか!?」としみずさんに送っていただいた、1本の動画から始まっているんですよね。そもそもこのあそびは、どうやって考えつかれたんですか?

しみず 当時娘はまだ1歳だったのですが、親の発する言葉や音に反応して笑ってくれるのがうれしくて、それを楽しいあそびにするにはどうすればいいんだろう…と考えたのが始まりです。それで試しに、画用紙に丸や三角を書いて、それを子どもがたたくと親が声を出してあげる、というのをやってみたんです。

やってみると、「これをたたくとお父さんが何か言うんだな」というのがわかって何度もたたいたり、「あ、こっちをたたくとちがうことを言うぞ?」と思ってたたく場所を変えてみたり…。親から反応があるのを子どもも楽しんでいるようすだったので、これは面白いかもしれないと思って、絵本の形になるかはわからなかったのですが、動画を送らせてもらいました。

――その頃は、ちょうど『あかまる どれかな?』の絵本の制作途中でしたよね。『あかまる どれかな?』も親が質問をしたら、子どもがゆびさしで応えるという、親子のやりとりを大切にした本です。そういった親子のふれあい、コミュニケーションというのはしみずさんの中で大事にされているテーマなんですね。

しみず 親子がふれあいながらいっしょにあそべる、そのツールとしての絵本をつくりたいという思いがあります。子どもが楽しいことももちろんなんですが、親がそんな子どもの反応を見て楽しい、というのもとても大事だなと思っていて…。子どもが何かに対してリアクションをしてくれることや、そのリアクションのしかたがどんどん変わって、成長していくことって、単純に親にとってすごく嬉しいことじゃないですか。絵本を通じて感じられる子どもの反応を、親にこそ楽しんでほしい、という気持ちはありますね。

――親もですし、おじいちゃん、おばあちゃんなどにとっても、そういった反応は本当に楽しくて、うれしいことでしょうね。

しみず おじいちゃん、おばあちゃんもなんですが、当時考えていたのは「パパと子どもが楽しくあそべるツールになるといいな」ということでした。その年ごろの子どもって、どうしてもママが一番だったりするじゃないですか。当時はまだコロナ前で、在宅で仕事をすることも少なかったですし、僕自身も子どもと過ごす時間が少ないことは寂しく感じていました。そういったパパや、おじいちゃんおばあちゃんにとって、子どもと遊びなれていなかったり、距離感がつかめていなかったりしても、これがあればあそべる!という仕掛けになればいいなという思いがありましたね。

――最初はこのあそびを「パパドラム」と呼んだりもしていましたもんね。

足しては削って……制作過程の紆余曲折

――その「パパドラム」が『あかまるたいこ』になるまでには、本当に紆余曲折がありましたよね…。一番苦労されたポイントはどこでしたか?

しみず いやあ、そうですね、全部大変でした(笑)子どもがたたくと親が鳴る、というあそびのアイデア自体は最初からできあがっていたのですが、それだけであればそれこそ最初の動画のように、1見開きの絵があればできてしまう。そこに、ページが進むごとにどんどん楽しくなっていくような展開を加えて、絵本として成立するボリューム感にする、というのが最初に苦労した部分ですね。

「たいこ」を発展させて、実際の楽器のビジュアルを入れてみたり、本自体を振るような違う動作を盛り込んでみたり、いろいろなアイデアを出しました。

――これはこれで今見てもかわいいですよね! ただ、1冊の絵本として、あそびかたの前提を何も知らない人が手にとってくださることを考えると、ちょっと複雑すぎるかもしれない。やることを盛り込みすぎてあそぶハードルが高くなってしまっているかもしれない。ということが今度は課題になりました。

しみず ここから引き算をして、何を残していくのか…というのも非常に難しかったポイントですね。あれでもない、これでもない、と何かを削っては新しいアイデアを足し、また削って…と繰り返しました。特大のあかまるのページや、星、ハートだけで構成するページのアイデアにたどりついたあたりで、ようやく正解が見えた感じがしましたね。あそび方のアイデアが生かされていて、且つシンプルにビジュアルとしてもかわいい、そのよいバランスを見つけられたのではないかと思います。

――ブラッシュアップの過程では、ワークショップで実際に子どもたちにあそんでもらったりもしました。ワークショップで発見したことというのは、何かありましたか?

しみず 子どもたちは「たたく」ことが単純に楽しいのだなということは、ワークショップで実感できました! みんな我先にと寄ってきて、わーっ!とたたく。こちらが気圧されるくらいの勢いがあって(笑)

でもその中で、星やハートなどのページを見せて、「やさしくさわってあげて」というと、急に空気が変わって、すごーくやさしくさわってくれたんです。ああ、絵の変化によってそういうやさしい気持ちが出てくるんだな、というのは、発見でしたね。それで、絵のビジュアルによって、たたき方・さわり方が変わる、そうすると鳴る音も変わる、という方向で、構成をまとめていきました。

親子で「あそぶ」ための道具としての絵本を

――「あかまるフレンズ」シリーズにはいろいろな絵本がありますが、その中でこの『あかまるたいこ』にはどういう立ち位置の絵本になってほしいですか?

しみず この『あかまるたいこ』は、絵本にさわると親の反応がある、というかなり直感的なあそびかたができる絵本です。そういう意味では、色や形の理解を促す知育的な要素の少なからずある『あかまる どれかな?』などに比べると、より小さいお子さんからあそんでいただけるのではないかと思います。直感的、感覚的にあそぶコミュニケーションツール、あそびの道具、という側面は、シリーズの中でも一番強いのではないでしょうか。

――では最後に、「あかまるフレンズ」シリーズの読者の方に、メッセージをお願いします!

しみず 僕が「あかまるフレンズ」シリーズで一番大事にしているのは、「親子であそぶ」ということです。「読む」ための絵本というよりは、「あそぶ」ためのツールととらえて、ぜひ難しく考えずに使ってください!「あかまるフレンズ」の絵本をきっかけに、お子さんとコミュニケーションをとってあそぶ機会を増やしてほしい。そして、お子さんの反応が日々変わっていく、その成長を親御さんやおうちの方自身にも楽しんでもらえるとうれしいです。

――本日はありがとうございました。

『たたいてたたいて あかまるたいこ』、そしてその他の「あかまるフレンズ」の絵本でも、ぜひ親子でたくさんあそんでくださいね。