「妾でもいい」発言は平安女子の身近な悩みだが、大河ドラマとして本当に画期的なのは初の「側室」ヒロインが誕生したことである。

「妾でもいい あの人以外の妻にはなれない」

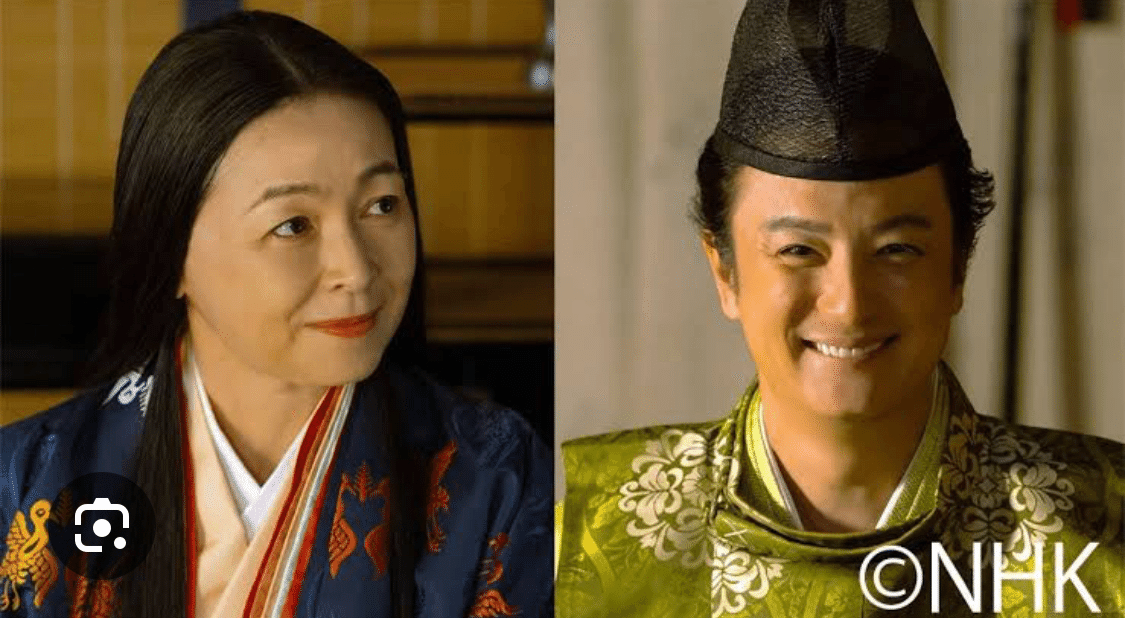

大河ドラマ『光る君へ』の第12話「思いの果て」での主人公まひろ(紫式部:吉高由里子)が放つ衝撃的な台詞はトレンド入りするくらいの反響だった。

「妾でもいい」という強いインパクトのある台詞は一見不道徳のようにも聞こえてしまいそうなのだが、現在のような愛人色が強いというわけではない。むしろ平安女子の身近な悩みを訴えかけているといってもいいだろう。作中での読み方でも「めかけ」ではなく「しょう」という読み方だ。この時代の貴族の世界ではやはり実質的には一夫多妻で、といっても形式的には妻は一人であり、その他は妾、「嫡妻(正妻)」=「北の方」というのは特権階級のようなもので、下級貴族に生まれると、結局は「北の方」にはなれずに「妾」となるのである。まあ下級貴族だってききょう(清少納言:ファーストサマーウイカ)が称する貴族の幾万倍ある民からすれば「お偉いさん」なのだが…

「妾」といっても今でいう「おめかけさん」とは違い、史実でも公的には認められている。現に「妾」の立場であれど、ある自著で夫の悪口を堂々と赤裸々に語る女性が存在し、作中でも披露されているからこそ、平安の「妾」が公的に認められていることは、証明されている。その女性は、作中に登場する道長(柄本佑)の異母兄である道綱(上地雄輔)の母(作中では寧子:財前直見)、夫は藤原兼家(段田安則)、自著は『蜻蛉日記』、暴露本の先駆け本だ。しかもあれほど文才があるのに「式部」や「小納言」のような通称や肩書きやもなく「道綱の母」としか呼称がないのもあんまりだと思う。今ならベストセラー作家だったろうに。なのにほとんど何もしない息子の道綱は「正二位」で「大納言」なのだ。だがそんな道綱も「北の方」の息子ではなく、「妾」の子、「北の方」の息子である異母弟の道長との格差が歴然とあり、「妾」である母の気持ちも慮っている。

「俺にも妾はいるし、それなりに大事にしているけれど妾の側から見るとまるで足りぬのだ。母は何も言わないけど見ていたら分かる。嫡妻は一緒に暮らして

いるけれど妾はいつ来るかも分からない男を待ち続けているんだよな。男は精一杯可愛がっているつもりでも…妾は常につらいのだ」(道綱)

凡庸である道綱に妾の気持ちを代弁させているところに脚本家大石静のわざを感じる。

作中でも表現されているように、一見平和な時代でも藤原家を残すためなら手段を選ばない政略結婚など当然のことながら行われていた。そして女性も望まぬ結婚を選択せざるを得ないことが多く、道綱の母だけでなく、あの大ベストセラー作家である紫式部すら結婚が生活の手段だった。もっとも『源氏物語』の書き始めも宮仕えも夫の死後であるが。

累計発行部数1800万部にも及ぶ『源氏物語』の作者である紫式部が現代人であれば、印税で暮らしていけたのだろうが、印刷・販売は江戸時代からなので平安時代には出版社どころか版元もない。無論原稿料の一銭もない。平安時代は貨幣経済が未発達なので給料も現物支給だ。だから自分一人で作家として暮らしていけるわけもない。作中では偶然子供時代に道長と遭遇したことで機会を得たが(本当はそうだったかもしれないが)、残った資料からすればまるで同人誌のような『源氏物語』が道長の目に留まったことで宮中の女房づとめの職も得られたのである。道長のような太いスポンサーがいないと女房づとめも、全54帖にわたる長い連載も成立出来なかったはずだ。生没年未詳だったし実名も不明でおそらく無冠のままで終わっている。それでも紫式部の娘には従三位の位があった。後冷泉天皇の乳母になったからだ。

そしてネタバレだが、紫式部自身も、人の「妾」となるのだ。誰の「妾」かというと

「かすみを食ろうて生きていけるとでも思っておるのか 甘えるな!」の名台詞を吐いた藤原宣孝(佐々木蔵之介)ののちの「妾」である。宣孝は親族でもあるし気心が知れていて嫌いではないし一応は頼れる。だが嫡妻はいる。でもまひろは作中で「北の方になるなら誰でもいいの?」と自問自答しているが、まるで叔父姪の心境で上記のように道長への燃えるような心があるわけでもないから割り切って宣孝の妾となるのだろうか?それとも宣孝の嫡妻はなかったことにするのだろうか?どういう設定になるのか見ものである。

前ふりが長くなったが、本作が大河ドラマとして本当に画期的なのは、本稿のタイトルのように「妾でもいい」発言自体ではなく、主人公がはじめて妾(側室)になったことである。知名度も実績も抜群の紫式部がこれまで大河ドラマの主人公になれなかった理由の一つは、資料が乏しいこともあるが嫡妻(正室)でなかったことだと思われる。

これまでの女性主人公は全て正室であった。離婚経験のある女性主人公(春日局、新島八重)はあったものの、主婦目線を気にしていたのか、側室が主人公になったことは1度としてない。逆に男性主人公のときは正室より側室の方がなぜか待遇がいいのだが、ひよっとして夫目線も考慮したのだろうか?時代によっては正室との婚姻は政略結婚の確率が高いという要因もあるだろうけど…

知名度は誰にも引けを取らない茶々(淀殿)ですらこれまで企画はあっただろうとは思うが通らなかったのは、結局は側室だからである。もっとも最近では茶々は側室ではなく第二の正室だったという仮説も濃厚になってきたので、「大河ヒロイン」茶々もそう遠い日ではないかもしれない。