奥書きは口ほどにものを云い

前回までの「「元旦の午後」は間違った日本語なのか?」の続きを書くにはもうちょい時間がほしいので、その次に書こうとおもっていた『大字典』についてのこぼれ話を今回にまわして、取り敢えずお茶を濁しておきたい。

大正十三年の『大字典』増補

ある程度大きな、世に認められた字典や辞典というものは、(あるいは三浦しをん『舟を編む』の結末部をお読みになって初めてお知りになった方もあるかもしれないが)1冊にまとめられて上梓に漕ぎ着けられたらそこでおしまい、というわけではなく、その後も改訂や増補がえんえんとつづけられていき、いってみれば永遠に「完成」することのない種類の書物だ。

だから、永年にわたり版を重ねているものになると、中身が変わっている版がいくつもある、ということになる。2回前の記事に大正前期版の書影を載せた『大字典』という大型漢和辞典も、そうした字書のひとつ。

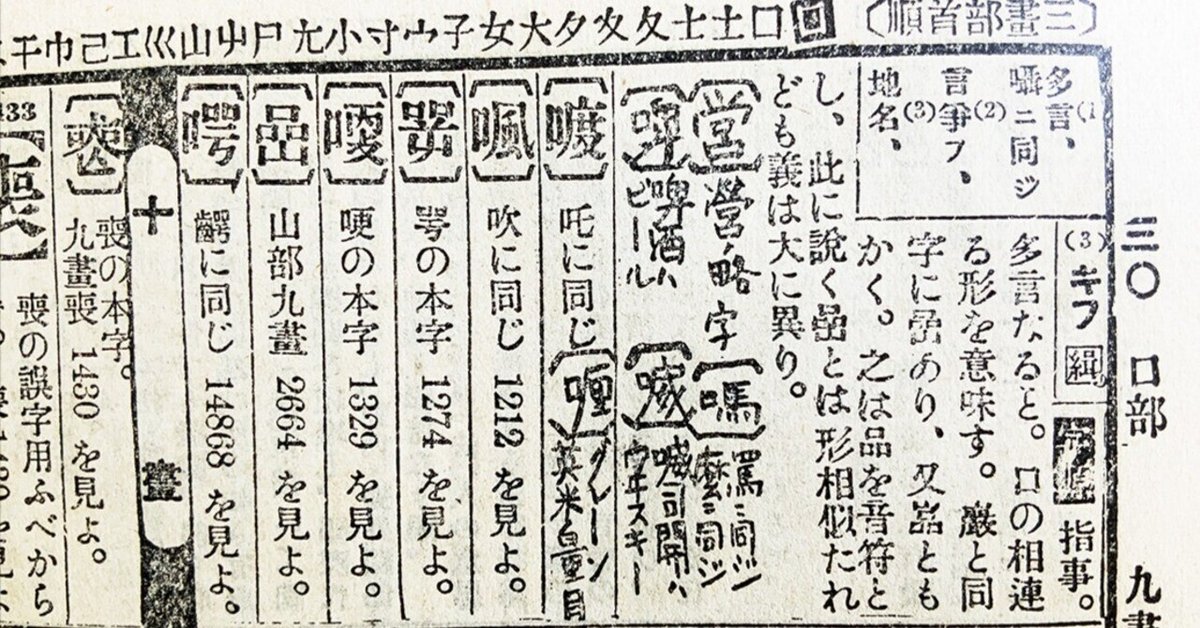

例えば、大正七年(1918年)版と昭和六年(1931年)版の「口部」のところを見較べてみると……

全体的にはだいたい一緒だが、☞で示したところに追加項目があるのがおわかりいただけるだろう。

華語話者向けの日本語会話の本をみてみたら、「啤酒」は出てくるけれども「喴司開」じゃなくて「威士忌」だった。

☟楊錫彭『漢語外來語硏󠄀究』(2007年 上海人民出版社)

http://www.wenqujingdian.com/Public/editor/attached/file/3/008/002/250841.pdf

p. 090をみると、華語音写例には

威士忌、威士吉、威士基、威士开、喴司忌、喴士忌、灰司克(引用者註:「开」は「開」の簡体字)

のように、いろいろヴァリエーションがあったようだ。

さておき、これがいつの増補なのか? というのを知るためには、普通はそれがおこなわれた版と、それからそのひとつ前の版とを引き較べてみない限りはわかりようがない。

しかし、☝に掲げた箇所については、たといその前の版をみなくとも、大正十三年(1924年)の「增補縮刷」版、と断言できる。

なぜかというと、この増補版には『大字典』のほかの版にはない、変わった特徴があるからだ。

増補箇所の奇妙な「特徴」

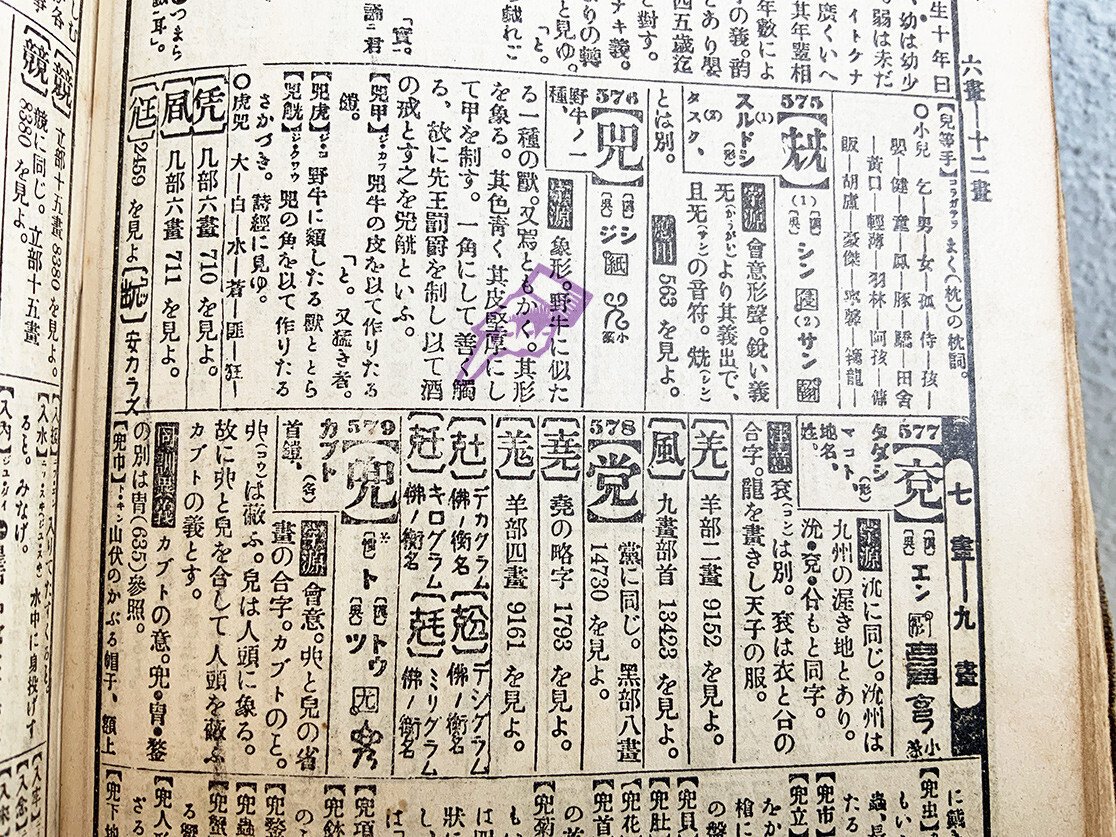

「口部」のところをみてみよう。ひと目で、その変わりっぷりがおわかりいただけるはずだ。

地の左側、文字番号範囲を示す数字が手書きになっている。

右側2段目の左端、1209番の語義が外枠罫を踏んづけている。5段目の1212番見出し字の下のところ、字音が右側にはみ出しているのはこの字書としてはイレギュラーな版面の組み方だ。

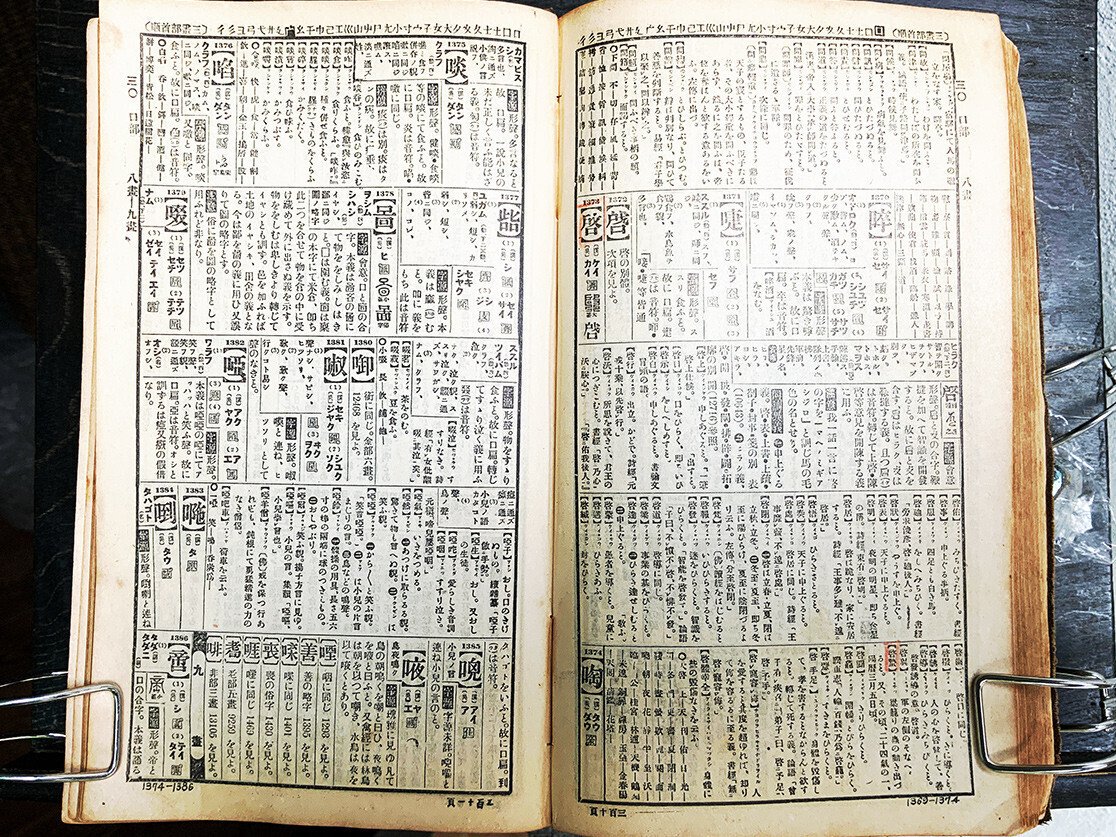

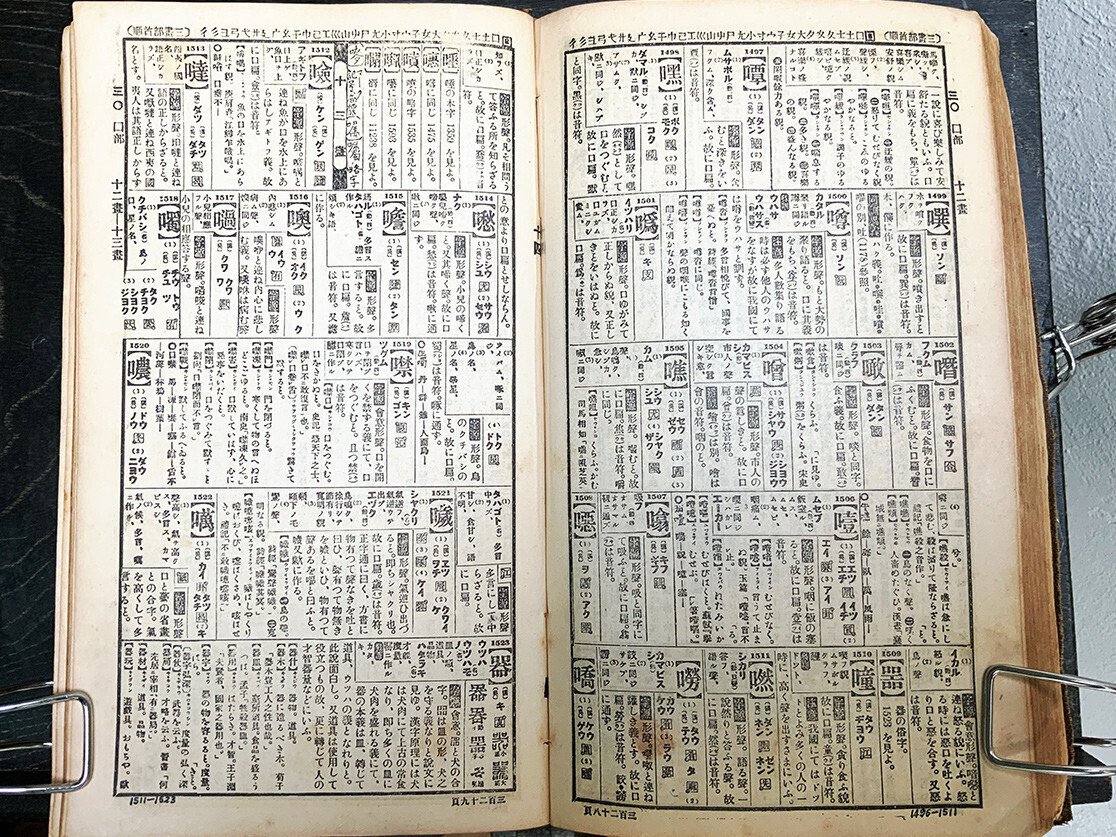

右側の2、3段目を拡大してみると……

1253番の見出し字が右側の罫線に乗りかかっている、1255番の「辨似」見出しと最初の熟語見出しとがくっついている、最後のところの頭が揃っていない。

左側2段目。この記事の初めに掲げた増補のひとつ目が出てきたでしょ。

1268番の追加の語釈と、それから1271番の次のところの下2つ、メモ書きみたいに手書きで追加されている。

お次は左側5段目にご注目。

1305〜1312番、ずいぶんむりやり詰め込んだ感じだし、しかもなんだか左側に傾いでいない?

左側4段目。

おもいっきり左の罫線に寄っかかっている1384番。そして天の方へ目を移すと……

ちょっとちょっと、「广部」はだいぶ後だよ?ww

右側1段目に、記事冒頭に掲げた増補のふたつ目が。

……もはや殴り書きレヴェルwwww

そして左側3段目1450番は熟語が罫線を踏んづけている。

ここの左側4段目も同様に。

ここの左側2段目もしかり。その上の1段目には2文字ぎゅう詰めになっているし。

この「嘜」という字は、香港とかで目にする粤語字のひとつ。香港中文大學サイトの「粤語審音配詞字庫」14畫の6番目に出てくる。

☟ここにも書いてあるけれども、代わりに同音の「嚜」と書いてある例も多い。

https://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/search.php?q=%E1M

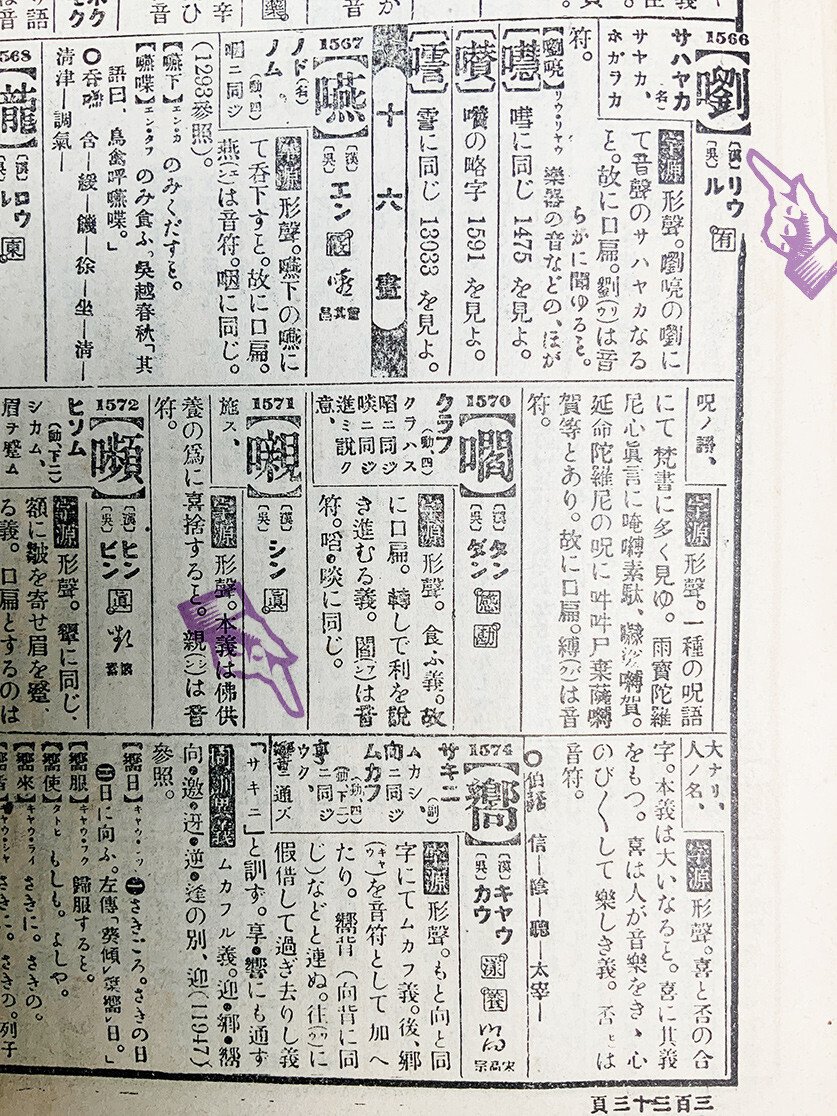

左の3段目1566番、ここはノド側へ大胆にはみ出している。5段目1574番語義のところは2文字だけ手書き。

左側5段目1587番の前段からのつづきが罫線を踏んでいる。

……と、ざっと眺めただけでもずいぶん荒れている感じなのだが、どうしてこうなったのか?

大正十三年増補版の「もうひとつの名前」

表紙や扉には書かれていないが、実はこのヴァージョンにはもうひとつ、特別の名前がある。

「新形增補復興版」だ。この「復興」という語がカギになる。

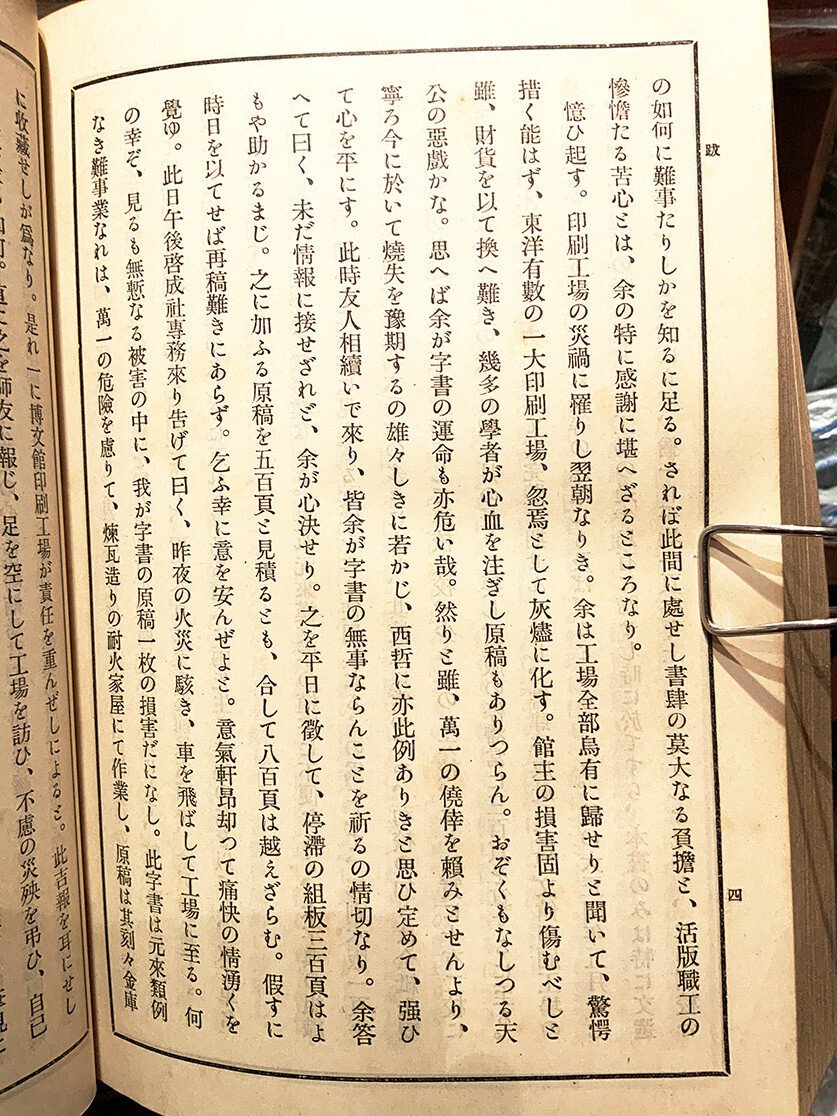

巻末索引の手前におかれた「跋」、つまり奥書きのところに「復興版成るに際して」と題して、このように書いてある。

大正九年三月大字典の縮刷版成るや學生界の歡迎をうけ月每に版を重ぬるの盛況を呈しかど、約三千頁の大册を菊半截版となせば其體裁に於て猶嫌らざる點なしとせず、此處に於て啓成社支配人佐宗惠輔氏は專務取締役布津純一氏に謀り更に印刷者武木勝治郎氏の言に聽き經營苦心の結果、遂に一大決心を以て「四六版四十」に改刊し、四段を五段に組替へ仍つて五百頁を削減し携帶に便すると共に、更に又、文字熟語に一大增補を加へ、猶韻脚排列の熟語をさへ插入の案を畫せらる。抑も大字典着手の當初に於て、予は、熟語の權威たる佩文韻府檢索の便を思ひ、韻府揭出の順を追ひて、該熟語を拔萃し、之が登載の稿を草したれど、其爲に約七百頁を要するを患へて已むなく之を省略したり。而して今又之が增補を企つ、韻府の熟語插入は當初に倍して困難なれば之に代ふるに詩韻含英、韻府一隅等より取捨選擇を了へて大正一二年三月原稿完了、爾來製版着々其步を進め已に年内完成の筈なりしが、端なくも九月一日の大震火災に遭遇し、書肆印刷所並に專屬の諸工場全部烏有に歸すると共に、此新計畫は素より、旣成大字典並に縮刷大字典も、其紙型凸版一切灰燼となり了んぬ。

なんとまぁ、大正十二年(1923年)の関東大震災による大火災で、せっかく大半ができあがっていた原版が、旧版の在庫や版元、工場もろとも全焼してしまっていたのだ。

これにつづいて、次のように書かれている。

此處に於て想ひ起すは、大正二年博文館印刷工場祝融の災に罹りし時に於て、僥倖にも予が字典の僅に其厄を免れしことなり。然るに今又變災に遭遇して、世事の天變禍福の常なきを察し、漫ろに天理の妙諦を悟る。斯くて一切を烏有に歸せし我が大字典の運命や如何。試に焦土の中に立つて慘憺たる市街の殘骸を眺むる時、字典の再現の如き、將た幾年の後なるべきか、豫想だにし得ざりしものを、其後僅に半歳を出でずして一大增訂を加へられたる復興版が、忽焉として此焦土の中より産れ出んとは、予にとりては唯々驚愕の外あらず。そも天變地異の恐るべきは、深く之を知ると雖人力の偉大なる亦測るべからざる也。これ偏へに布津佐宗二氏が渾身の勇を鼓して、晝夜兼行其法を講じ、亦其製版印刷に於て、武木氏の異常なる努力と、如來金升氏、古阪正勝氏、前川吉治郎君氏應援に竢つ所となす。見よ全編を通じて數萬の肉筆文字各頁に散見するを。これ災後の今日に於て急速に活版に望むべからざる種類と數量にして、佐宗氏が肝膽を碎きし永久の記念なり。

というわけで、「今から組版やり直していたら何年先になれば出せるのかわからない」という状況を覆すべく、版元の社長が寝食も忘れて励まれたのが、あの手書き文字だったらしい。そしてあのつぎはぎやひんまがりも、この「復興版」に関わられた方々の努力の結果だった、ということのようだ。

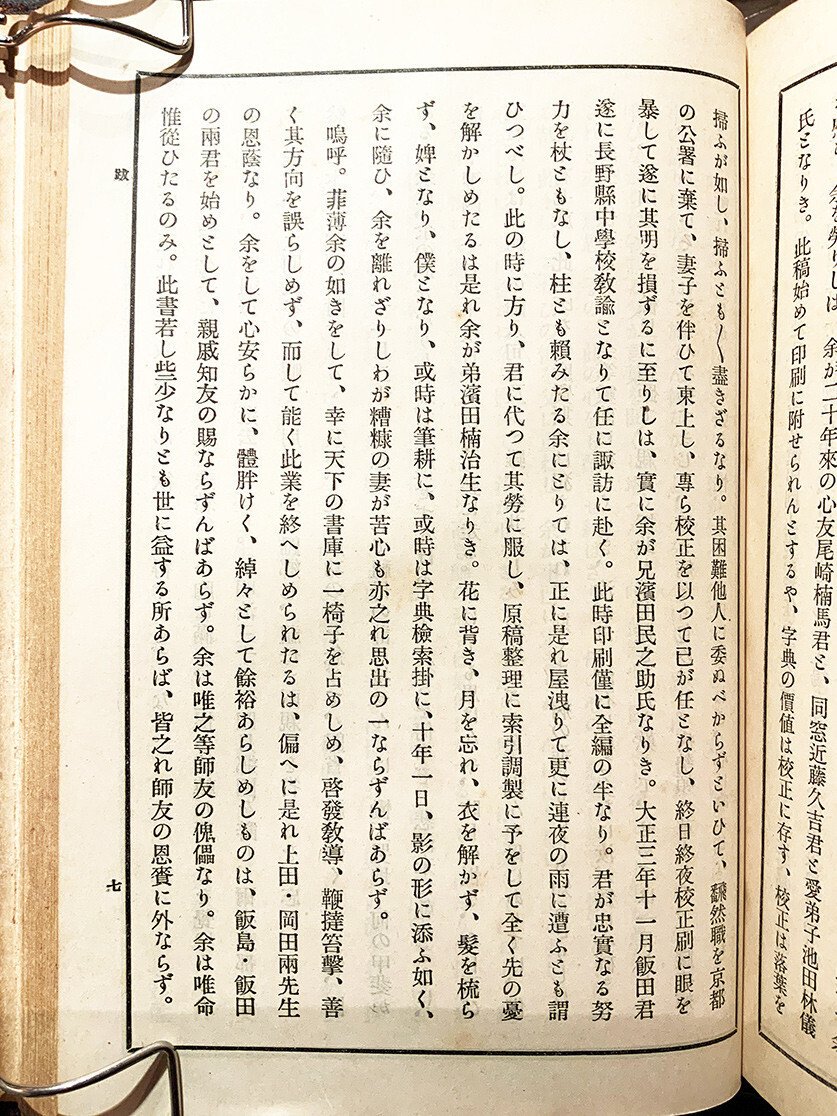

然り而して聞くが如くんば、猶其蔭に潜める力あり。これ啓成社相談役根津嘉一郎氏の援助なりとす。氏は人も知る五百萬金を投じて、東京郊外に武藏高等學校を設立し、我文運の興隆に一大貢獻を策せし人。本書の成れる亦偶然にあらざるを知る。此處に復興の版成るに際し、慎んで諸賢の恩を謝し併せて種村保三郎君、武田武雄君、組田鍛君、永原哲藏君、三浦三吾君、市川惠治君、中島松三郎君、及び濱田茂美子、濱田節子氏等に對して其好意と助力とを謝せんとす。

大正十三年三月三十日 榮田猛猪謹誌

北海道大学ご在学時に「大字典データベース」を構築なさった、国立国語研究所の研究者であられる高田智和の博論「漢字情報処理のための基礎的研究」概要

によれば、『大字典』は13種もの版のヴァリエーションがあり、そのうちでも大正九年(1920年)の縮刷版と、そしてこの大正十三年の復興版が最も大規模な増補がなされているのだそうだ。

縮刷版の改訂は、漠籍を読むための漠和辞典を目指した文字増補がなされ、復興版の改訂では、当代の中国で使用している文字を含めて、「漢字」で書かれた文献を読むための漠和辞典を作り上げようとしている。中国と日本で共通する漠籍の文字用法と、日本でのみ行なわれてきた文字用法に加えて、当代中国での文字用法までをも一冊の辞書で記述しようとする試みである。漢字文化圏の古典から当代までを包含しうる辞書を実現しようとしたのである。

とも書かれているが、そのことは☝「口部」だけを眺めてみてもおおいにうなづけるお話だ。

ところであの書き文字、実のところほかの部首では、手書きとはおもえないほどきっちりとした文字で書き込まれている箇所もあるのだ。

実際には複数で手分けして書かれたのだろうとおもう。おひとりのお仕事にしては、場所により筆跡が違い過ぎるように感じる。

そして、「口部」の版下づくりの段階では、よほど心身ともに追いつめられてゆとりを失われていたのではないかと想像される。

それをおもわせる要素のひとつが、☝この「ダース」の字。

本文の最後のところに「補遺」として追加されている文字があるのだが、ここの「口部」に14911番としてこの字が載っているのだ。

国会図書館デジタルコレクションで公開されている大正六年(1917年)初版

からすでに、この「補遺」は載っている。版元で、それを夙に把握しておられなかったとはおもえない。

なおこの「補遺」は、最後まで本篇には入らなかったようだ。それはそうだろう、こいつらをそれぞれの「本来のところ」に繰り上げるとしたら、ほぼ最初から最後までの文字番号を振り直すことになる……しかもすべて手作業で! DTPでちょいちょいっとやっつけるのとは、手間のかかり具合が途方もなく違う。

ちなみに同じ左側4段目の一番小口側、補遺「口部」最後の「オンス」という字は、本編「口部」からたどれるようになっている。

「ダース」の方はあまりにもスペースがなさ過ぎて、☝こういう形に書き込むことができずにやむなくあのようにした、とみることもできなくはないが、文字番号がついている補遺の見出し字へ本篇からたどれない書き方は、文字番号のない「オンス」字がこのような扱いになっていることからしても好ましいとはいえず、やはりこれは「疲労困憊のなせるわざ」では……と想像せずにはいられない。

奥書きの「人間ドラマ」

☝に載せた「復興版」奥書きに言及のあった、初版刊行の際にも印刷所が火事(「祝融の災」というのがそれ)で丸焼けになったものの、『大字典』は無事だった、という話は初版の跋に出てくる。

こちらは話の中身といい長さといい、大槻文彦の『言海』初版にそえられた「ことばのうみのおくがき」を髣髴とさせる一文なのだが、この際これも載せておくとしよう(さすがに、これ全部書き起こそうとはおもわないけれどもw)。助力をあおいだ恩師を筆頭著者に据えてはおられるが、この文章をお書きになった榮田猛猪こそが『大字典』出版企画の先導者だったことがよくわかる。

一読三歎、字書・辞書編纂というものはつくづくタイヘンなお仕事だな〜、とおもってしまう。

ついでに、昭和新版の奥書きも。

「復興版」で印刷を担当した武木が、ここでもまた大層な苦心を重ねられたようだ。

『言海』の奥書きをお読みになって感銘を受けられた作家氏が、そこにヒントを得て編まれた翻案小説が大ヒットしたことからも窺えるように、字書・辞書はもとよりほかの種類の出版物にしても、それが完成に漕ぎ着けるまでにはさまざまな悲喜交々の「人間ドラマ」があったことだろう。

大正の末から昭和の初めにかけての出版物の奥書き(ものによっては前書き)を読んでみると、関東大震災でもうすぐ書店にならぶはずだった本がすべて焼けてしまって……というエピソードはときどき出てくる。あるいは不屈の心構えで再び拵え直し、あるいは予定していた内容を復元するすべがなくそこの部分は断念……などと、色々なケースがみられる。榮田が☝の跋で「國語に關する書庫にして最完備せる」と誇られた東京帝大の國語硏󠄀究室も、このときの類焼で貴重資料とともに失われている。

そういう「物語」を、ご興味をお持ちの筆の立つお方がちゃんとお調べになって一冊におまとめになったら、(「発売即重版」になったり映画化されたりするほどの世の話題にはもちろんなるわけないにしても)結構それなりに面白い本が世に出ることになるのでは……と何年も前からおもっているのだが、テーマがマニアック過ぎて商業出版には向かないのか単にどなたもお気づきでないだけか、そんな出版企画のお話はいまだに耳にしないのは、ちょっともったいない気もする。

それはさておいて、榮田に感銘をあたえた武木の発案のひとつ「韻脚排列の熟語」は、この「昭和新版」ではなぜか(まぁ多分、奥書きにある「文字のあまりに小に過ぐといふ批難」に応えた結果、そのためのスペース確保を諦めざるを得なかったからだろう)消えてしまっているのだが、「復興版」の「旦」字のところには「元旦」が載っているのだ。

とはいえご覧のように、ただ見出し字が他の字の後にくる熟語を羅列してあるだけで、語義までは書かれていないせいか、「元旦=元日」と「旦=朝」との衝突はここでも解消されないままになってしまったようだ。

原版も紙型も失われたのであれば、おそらくはどこかから旧版を持ってきて解体し、全ページ写真撮影の上紙焼きしたものか、さもなければ複数冊をバラしてそのまま台紙へ切り貼りし、そこに増補事項を書き込んでいく形で版下を拵え、それを写真製版したのだろう。だから、今回の記事の最初でご覧に入れたように、大正前期の版と昭和新版とを並べてみても、ページ全体の版面体裁がほとんど変わっていないようにみえるのではないかしらん。

結局のところ、大規模増補とはいえ一部分の手直しと文字の追加とに終始して、全面的な見直しの機会を持たれなかったことが、一部の語義衝突などの問題があっても後々まで見落とされたままになってしまった要因といえるのではないだろうか。

商品をつくるための一切合切が灰になってしまったのならば、この際いっそのこと全面改訂してより理想形に近づける、という選択肢もあり得たかもしれない。が、版元にしてみれば世の期待をあつめていた増補縮刷版は一刻も早く出す必要に迫られていただろうし、その売り上げで施設再建やほかの出版物の刊行も進めたいお考えもあったろう。

大正十二年の震災前、五月の官報に載った広告には、「縮刷版」が「全國中等學校の指定辭典たるの光榮を有する」と謳われている。

☝今回掲げた大正十三年六月廿日発行の復興版第百二十版奥附をみても、震災後最初のものとおもわれる百六十版が同年四月十二日の発行、それからまるひと月後の五月十二日に百七十版、十日後の同月廿二日に百八十版、わずか三日後の同月廿五日に百九十版、十一日後の六月五日に二百版……とあるから、小僧が積み上げるそばから次々お客の手が伸びるような光景が書店店頭に展開されていたと想像される。

そしてそれから半月で、さらに二十版上積みしたことになる。いくら当時の1版あたりの刷り部数が、今日の重版部数に較べたらはるかに少ないとはいえ、これは驚異的な売れ行きといえるだろう。そしてこのような売れ筋商品になることが確実に見込まれていたからこそ、社長と専務とが手を携えて率先、自らの健康も害するほどのがんばりをやりおおせられたのにちがいないし、そうでなければ、たとい根津嘉一郎の資金バックアップがあったとしても、ここまで早くに「復興版」が世に出ることはなかったろう。

焼け跡の中に悄然と立ち尽くす榮田の胸中には、この先何年かかろうと、すべてをもう一度、しかもよりよい形で作り上げたい、という想いの芽生えがあるいは早くも兆していたかもしれない。しかし、窮状に瀕した版元のこれほどまでの「企業努力」を見せつけられてしまったからには、もはやそれは喉元にまで出かかったとしても、肚の底へと呑み込んでしまうほかはなかったろうとおもわれる。