結局なにすればいいの?ロコモの評価と実践編

みなさんこんにちは。HAMTライターのてっちゃんです。

これまで、前回から出てきた「ロコモ」。フレイル・サルコペニアと比べると聞き馴染みのない概念なので知らない人もいたのではないでしょうか。

個人的にはロコモが1番好きな概念で、鍼灸師との相性もめちゃくちゃ良いと思ってます。またロコモは在宅医療の現場で働く鍼灸師だけでなく、治療院で働く鍼灸師とも相性が良いので、治療院勤務の方もぜひご覧ください。

さて、前回までは「フレイルってそもそもなんなの?」について解説してきましたが、今回はより実践的な「評価と運動はなにすればいいの?」についてお話していきたいと思います。

その前に基礎情報として、ロコモ度という分類を紹介します。

要支援・要介護の度合いと同じように、”ロコモ度の数字が大きい方が移動能力が落ちている状態”となります。

◾️進行の度合い

ロコモ度1-3→フレイル→要支援1-2→要介護1-5

評価に関してはロコモはたった”3つ”のテスト‼️なんとこれだけで良いのです。しかも専門的な知識もいらず簡単にできるという点で、現場でもめちゃくちゃ活用しやすいです。

ロコモ度を判定する上で必要な評価はこちら↓

◾️ロコモ度テスト

⑴.椅子立ち上がりテスト

⑵.2ステップテスト

⑶.ロコモ25

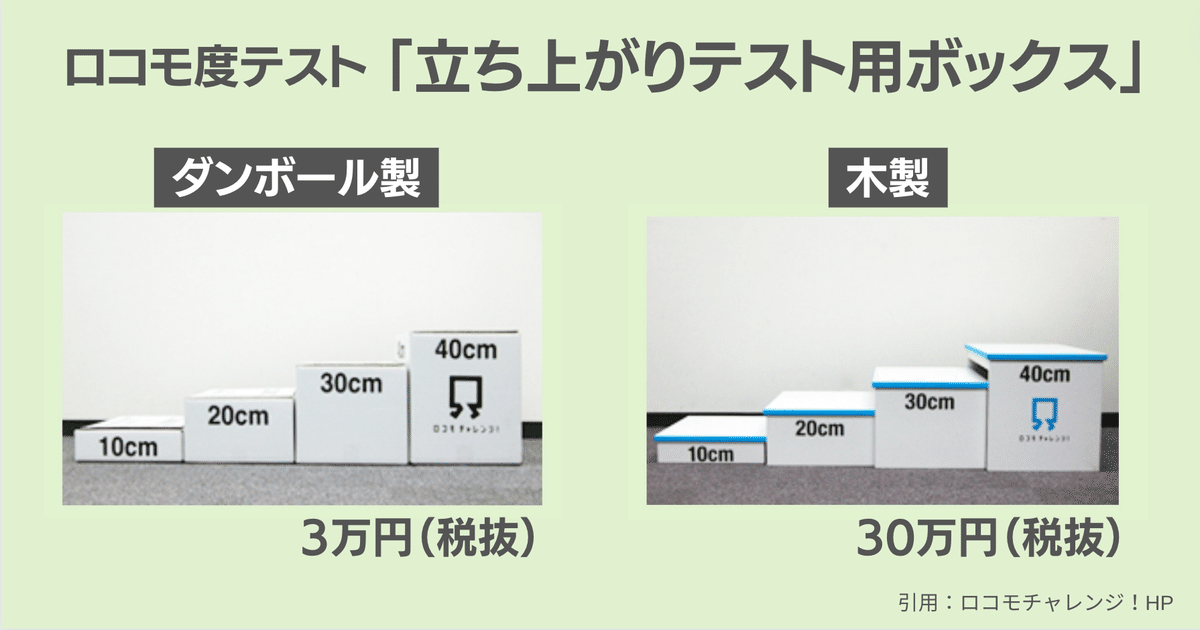

ただ、簡便であるものの課題も少なからずあります。椅子立ち上がりテストについては「高さを調整できる椅子が必要」という点です。

実際に販売されている専用ボックスはこちら↓

10cm単位で調整することって現実問題難しいですよね。。在宅医療の現場では昇降機能付きベッドを導入している患者さんもいらっしゃるので、そういったご家庭であれば可能ですが”昇降機能ベッドを導入している方の場合ロコモ度テストがそもそも出来ない”可能性が高いので、現実正確に測定することは困難とも言えます。

ただ、このテストの考え方だけでも知っておくことで、検査機器の乏しい在宅医療の現場でも十分活用できます。

⑴.椅子立ち上がりテスト

この椅子からの立ち上がりの評価方法はスポーツ領域では有名な「WBI(体重支持指数)」という考え方を介護予防へ取り入れたものになります。

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜

200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…

投げ銭はいりません!そのかわり〜無料でできる〜Twitterで感想をシェアしてくださると嬉しいです(๑╹ω╹๑ )