映画『ミツバチのささやき』 我が人生最愛の映画(ネタバレ感想文 )

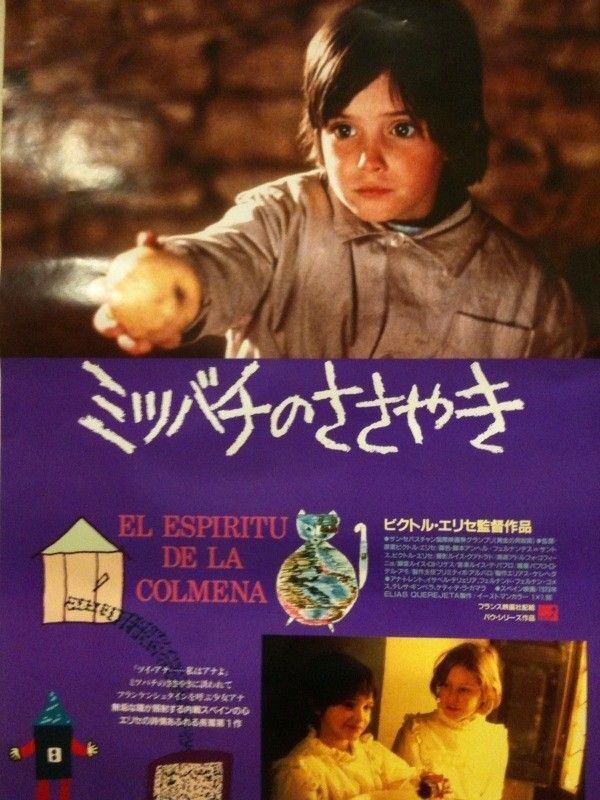

私は長いことこのポスターを部屋に貼っていた

1973年のスペイン映画ですが、日本での公開は12年後の1985年。

私が大学生になって上京して、最初に観た映画がこれ。

今は無き「シネ・ヴィヴァン・六本木」という西武系ミニシアターが公開館だったようですが、私が見たのは二番館だったのか再上映だったのか、「有楽シネマ」という、有楽町の駅前ビル(今はイトシアの敷地だと思う)の2階にあった映画館でした。

その日以来、30年以上にわたる私の「最愛映画」で、おそらく今回が14年ぶり9度目の映画館での鑑賞(DVDも持ってるんだけどね)。

ま、昔話はやめましょう。

長くなりますし、「歳をとったら、説教と昔話と自慢話はしちゃいけない」という高田純次の教えもありますしね。

今回は「午前十時の映画祭」で鑑賞。町山智浩氏の解説付きだった。

ただ私は、この手の「映画解説」が好きではない。

自由に解釈させてくれ、と思う。

「ジブリのあの作品のあのシーンにはこんな意味が隠されていた!」なんてことをしたり顔でYoutubeで語る奴らなんかみんな腸捻転になればいいのに。

もっとも町山氏はしたり顔で語ったわけではなく、本人も言ってましたが、監督のビクトル・エリセや脚本家ら製作陣が後に語った「種明かし」を教えてくれただけなんですけどね。

この「種明かし」をものすごーく簡単に言っちゃうと(ネタバレではない)、この映画の背景にはスペイン内戦とフランコ独裁政権があるんです。

映画の舞台設定は1940年代のスペインの田舎町。スペイン内戦直後です。

その内戦で勝利したフランコ独裁政権が、この映画製作時点の1973年はまだ続いていた。

要するに本作は、「少女が見た幻想譚」を装った「政府批判映画」だった!というわけです。

いや、そんなことは30年かけて10回近く観てりゃ分かるんだけどさ、「これが正解です」みたいなこと言われると、解釈の余地が狭くなるんですよね。

なんだか、謎は謎のままで受け容れる方がよかった。むしろ、この映画の「神秘性」が損なわれる。

そうなんですよ、この映画の魅力は「神秘性」なのです。

フランコ政権が終焉したので、制作陣が口を開いたというわけなんですが、製作者が正解じみた説明はしなくていいと思うんだ。

バンドマンがステージ上で「次の曲はこれこれこういう想いを込めて作りました」みたいなのはいらない。そういう想いは解説じゃなくて楽曲で伝えろ。自作を自慢げに解説する奴なんか口内ヘルペスになってしまえ。

『ミツバチのささやき』は、フランコ政権批判という「裏事情」なんか(当時は)一切誰も気付かないまま、世界中でヒットしました。

たしか日本でも、「シネ・ヴィヴァン・六本木」の当時の興行記録を塗り替えたんじゃないかな?

実際、私もこの映画の背景にスペイン内戦があることは分かっても、それが意味するものが何かをきちんと理解できるようになるのはもっとずっと後です。

ほら、ピカソの「ゲルニカ」とか、ルイス・ブニュエルが母国スペインを追われるとか、そういうアレとコレの情報が繋がるには、大学生はまだ視野が狭すぎた。

そういう意味では、歳をとるのはいいもんですよ。いろんな知識が繋がっていって面白い。

一つ自慢話をしますとね(<もう高田純次の教えを破っている)、今回の「種明かし」で「4人の登場人物は当時のスペイン人の暗喩」という話があるんです。

無口な父親は、フランコ独裁政権下で沈黙してしまったインテリ層。

フランスへ手紙を書き続ける母親は、過去を懐かしむ層。

炎(=暴力)と戯れることも厭わない姉イザベルは、現政権下を甘受している(主に若い)層。

そして、アナ・トレントこそが、原題「El espíritu de la colmena」英題「The Spirit of the Beehive」、直訳すると「蜂の巣のスピリット」。

「蜂の巣」は当時のスペインを例えているそうですから、「スペインの精神」。あるいは「スペインの精霊」。

つまり、アナ・トレントが「精霊」であり、スペイン人に残された(現政権下で闘争する)精神だということです。

私の自慢はここからです(ここからかよ)。

「少女の幻想譚」の印象ですから、アナ・トレント視点で話が進んでいるような記憶に皆なりがちなんですよ。

でも、よく観ると、第三者視点で、父や母や姉の描写もしているんです。

これを何年か前の何度目かの鑑賞で(やっと)気付いて、4人を(均等ではないけど)それぞれ描写する意図は何だろう?と思っていたんです。

父の「沈黙」と母の「過去」は読み解けたんですけどね。

そういった意味では解説はありがたい。

ちなみに町山氏も言ってましたが、ギレルモ・デル・トロの『パンズ・ラビリンス』(2006年)は、1940年代のスペインを舞台にしていて、『ミツバチのささやき』の本歌取りなのです。

『ミツバチのささやき』にスペイン映画『汚れなき悪戯』(1955年)の引用があるとは知らなかったけど。

結局、この映画を愛しすぎて、逆にこの映画の魅力を一切語れずにおりますが、監督の「寡作の人」ビクトル・エリセに文句は言いたい。

彼が43歳で撮った本作『ミツバチのささやき』(73年)。

日本で公開されたのが12年後で、次作『エル・スール』(82年)と一緒に公開されたのですが、この間約10年開いている。

(ちなみに『エル・スール』は、松本潤と有村架純出演の行定勲『ナラタージュ』(2017年)で引用されています)

で、ビクトル・エリセの3作目はさらに10年、『マルメロの陽光』(1992年)まで待たされました。

ファンとしては「次もまた10年待たされるのか」と冗談で言っていたら、本当に10年待たされた。

オムニバス映画『10ミニッツ・オールダー』(2002年)の一本。

え?10年待たされて、たった10分?

その次も10年後で、またオムニバス。

『ポルトガル、ここに誕生す〜ギマランイス歴史地区』(12年)の一編で20分程度の作品。あんたいい加減にしなさいよ。

Wikipediaによると、約10年経た今、2023年に新作があるようなので楽しみにしていますけどね。

余談

町山氏は「当局の目を逃れるために子供映画として企画を出した」という話をしていて、同様の例としてイランのアッバス・キアロスタミ『友だちのうちはどこ?』(1987年)を引き合いに出していました。

そう言えば、エリセとキアロスタミは映像による文通(?)をしてたんですよね。この2人の接点がどこにあったのか当時は分かりませんでしたが、なんだか繋がったような気がしました。

以上、「説教、昔話、自慢話」ではなく歳をとって「知識が繋がって楽しい」という話になってしまいました。

映画感想文はどこへ行った?

(2023.09.04 TOHOシネマズ新宿にて再鑑賞 ★★★★★)