『様々な生き方や働き方』を寛容に受け入れる受け皿であり続けるために。

2024年5月に開所した訪問看護ステーション「Hull-はる-」。

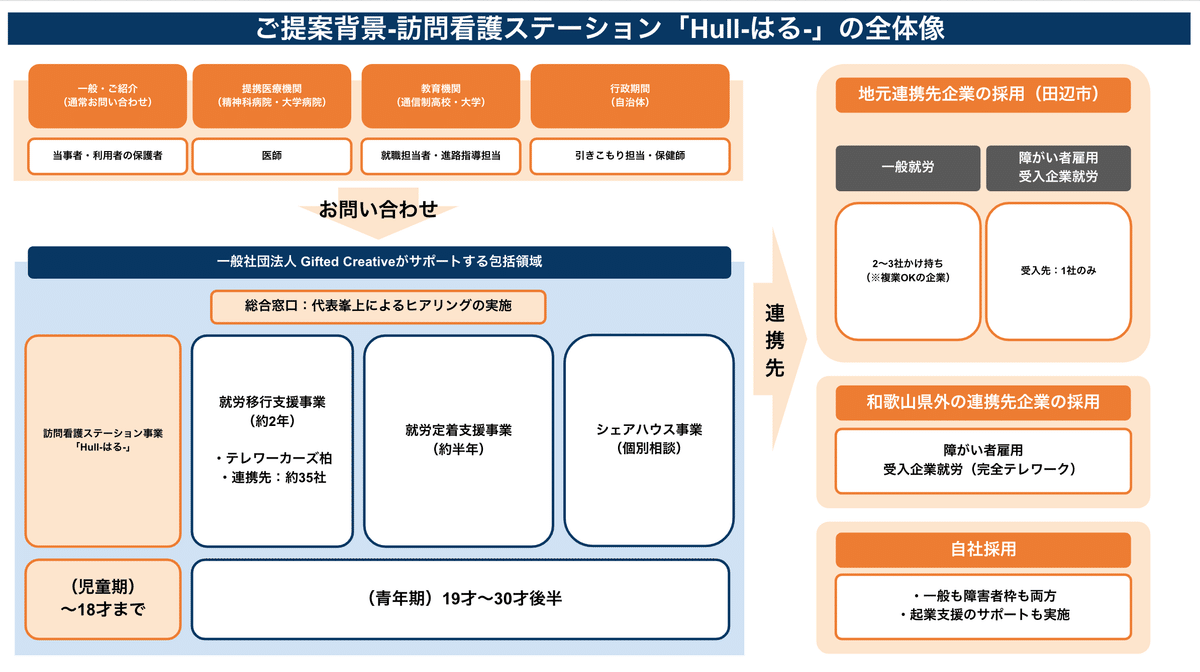

当ステーションは社会復帰継続、安定できるまで伴走する、「生きづらさ」を抱えた子どもや若者のための訪問看護ステーションです。

「Hull-はる-」は『普通の訪看』と違い、「無理なく、焦らず、自分らしく」というスタンスをモットーにしています。それは運営スタッフ、利用するお子さま・若者、関わる皆さんに向けて体現していきたいからでもあります。

そのため、各目線からの声を本noteより綴っていければ良いと思っています。

第二回目の対談インタビューは「Hull-はる-」を立ち上げ、施設長として想いを体現しようと奔走する『峯上 良平』さんと看護師でありヨガインストラクターの『作野 早未』さんにお話を伺いました。

■Q1.まず自己紹介お願いできますか?

一般社団法人Gifted Creative 代表理事であり、訪問看護ステーションHull 施設長の「峯上 良平」と言います。よろしくお願いします。

▼プロフィール

一般社団法人Gifted Creative 代表理事。自身のひきこもり、うつ克服経験を活かし、生きづらさを抱えた人々の仲間、居場所、仕事づくり事業を2018年度より開始。当事者向けシェアハウス運営、社会復帰支援多数。2024年5月より訪問看護による支援開始。2匹の猫の親です。

訪問看護ステーションHull 訪問看護師の「作野 早未」です。よろしくお願いします。

▼プロフィール

ひきこもり者の社会参加支援、就労支援などを経験。現在は、Hullにて精神科訪問看護師に従事。その他、ヨガインストラクターとして子ども向けのヨガクラスやがっこうヨガも開催。3児の子育て中。最近はスキューバダイビングやSUPなども。

■Q2.「Hull」ではどんな仕事をされてますか?それはどんな業務ですか?

峯上さん:

訪問看護師の方々が訪問してくれて、利用者(お子さん)の状態や悩みを聴いてくれて、それに対して全体としてどう支援していくか?を一緒に考えさせて頂いてます。

またその方々が成人して働くとなった時の選択肢を経営者として増やしていくため、業務委託を受けたり、全国で色んな活動をしている方から取り組みを学んだりする事をしています。視野を広く持ちながら、事業の中でやっていけないか?を常に模索しています。

作野さん:

Hullに関わるきっかけは共通の知人だった心理士さんからの紹介です。

元々ひきこもりの訪問支援の仕事をしていました。看護師としてではなく、支援者として。結婚や出産を経て現場を離れて、ヨガインストラクターをしたりなど、看護師とは関係ない仕事をしていました。

そんな時に作野さんに向いてそうな仕事があるんだけどどうか?という所から繋がりました。私自身もヨガだけの仕事がしたい訳じゃなく「ヨガを手段に何かをしたい」という方が強かったんです。両方活かせるのは一石二鳥だなと思い、関わるようになっていきました。

まさに「(利用者さんに)こんな生き方あるんです!」と伝えらえるので良いなと思っていました。

聞き手:実際、作野さんの印象ってどうでしたか?またどう関わって貰えたらなど峯上さんにありましたでしょうか?

作野さん:

そうですね。最初は晴菜さんと2名で訪問していました。それから利用者さんが私に慣れてくれたら、私が1名で訪問させて頂く、という流れです。

働く側としては、そもそも訪問看護の中でも対象が高齢者や終末期(ターミナル)ケアが中心になることが多いのですが、それが若者やお子さまへアプローチできるのが面白いところかな、と思います。

自分たちが関わることで、お子さま自身の未来が少しずつ変わっていったり、親御さんの生活が楽になったりするお手伝いができるのは良いなと思ったのがきっかけですかね。

以前もひきこもり支援をしていたのですが「ずっと何かが違うな」と思っていました。訪問支援をしていたので、お子さまたちの何かが変わるお手伝いはできているはずなのに、「どこか違う、なんだろうという違和感」です。

それは「(当時の訪問支援員として)自分では関わりきれない部分だったんだ」と今は改めて思います。ですが看護師としてなら選択肢の幅が広くて関わることができる。と自分の中で意識変化が生まれた感じです。

■Q3.「Hull」は普通の「訪問看護ステーション」とどんな違いがありますか?

作野さん:

そうですね、何より運営母体に一般社団法人Gifted Creative(※以降「GC」として省略)があるからこそ、「Hull」なら利用者に対して深く関わることができる。それこそ以前は就労に関わることまでできなかったんです。

お仕事を探すなら「職業安定所」「人材紹介」などに行くなどが一般的ですが、就職するための履歴書や経歴書を書くことをお手伝いはできても、就職するのは利用者自身の力が必要だったりします。ですが実際はそこまで目を向けてやれている方は圧倒的に少ないのではと思いました。

でもGCならもう少し、利用者の方達の、背中を押せる機会を作り出せるのでは?と思ったのが大きいです。

▼峯上さん補足事項:

少し私から補足するとGCで運営する「Hull」の訪問看護ステーション事業所は、普通の「訪看」と違い、生きづらさを抱える子ども・若者支援では「社会復帰継続・安定まで」を包括範囲広く、アプローチさせて頂いています。

その理由として、私自身も、福祉のことを学ばせて頂く中で、どうしても制度の限界(職業的な領域外で見届けられない、又は対応ができない)を感じているからかもしれません。

もちろんそれは福祉領域しか経験してこなかったコーディネーターが、社会に出た時、職業のことが分かっていないと間に入ってアドバイスができないことも理由の一つかもしれません。

Hullが利用者さんと医療や福祉、そして就労先の企業との橋渡しを行うことで、スムーズに社会復帰できる確信がありました。

一方で利用者自身の、特性上の問題なのか、努力の問題なのか、仕事の進め方なのか、それ以前に職業選択の問題なのか、など担当者自身が横断的な知識を持って利用者と関わっていく必要があります。

当ステーションは「訪問看護」という枠は設けていますが、入口から出口まで利用者にとって必要となれば(福祉制度的に難しい問題にも)取り組むという判断をします。

そういう方が「関わるスタッフ自身がやりたいと、当事者意識を持って、やるべきだと意思表明してくれていること」を大切にしたいと思っています。

なぜなら「会社制度やルール上できませんでした」となると、不完全燃焼というかモチベーションが下がってしまうなと。それこそ「モヤっとしてしまう」と思うのです。だからこそ、問題意識が生まれ、気づいたらしたくなっている様な仕組みを当ステーションを起点に作っていきたいと思っています。

■Q4.「Hull」は利用者さまと、どんな関わり方を大切にされてますか?

峯上さん:

先ほどの話と繋がるのですが、それこそ利用者自身もスタッフにも「自分の人生の中でも、成長や変化を促進できるようにやって欲しい」と思っています。

それに対して全力で応援したいなと思っているからです。結果的にそれが強みや才能を活かすことに繋がっていくと信じているからかもしれません。自身もそうですが、自社でできていないことは他ではできないはずですし、関わる人たちを応援できない気がするんです。

まさに様々な働き方を寛容に受け入れる受け皿になっていきたい、のかもしれません。本日は様々な角度から聞いて頂きありがとうございました。