『わたしのつれづれ読書録』 by 秋光つぐみ | #60『乙女の港』 川端康成

PARK GALLERY が発信するカルチャーの「本」担当。2024年の夏、地元・長崎で古書店を開業したパークスタッフ秋光つぐみが、PARK GALLERY へ訪れるみなさんに向けて毎週一冊の「本」を紹介する『わたしのつれづれ読書録』。

本とは出会い。

長崎から、パークに想いを馳せながら、誰かの素敵な出会いのきっかけになる一冊を紹介していきます。

2024年12月19日の一冊

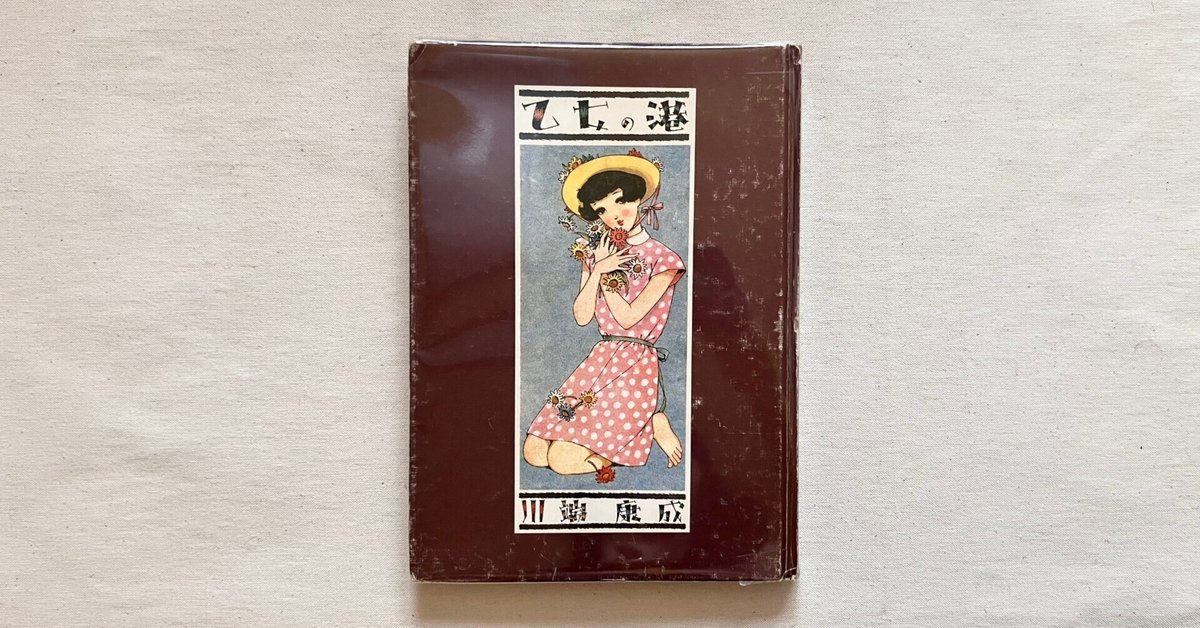

「乙女の港」川端康成(国書刊行会)

一年がいつの間にか暮れようとしていて、光の速さで過ぎゆく時間を惜しんでは、毎年のことだなと不思議な安定感さえも抱く。無事に歳を重ねてゆくことや、一年を締めくくりまた新たな一年を迎えられることはこれ以上にない、ありがたきしあわせ。

今年も引き続きお世話になった方々や、新たに出会った方々へ、師走がドタバタと走り去っていく前にご挨拶しておきたい気持ち。この連載に目を向け、耳を傾けてくれる方にも感謝。ありがとうございます。

ちょうどこの時期に味わうことのできたことに、縁を感じた作品がある。それが今日の一冊、川端康成による『乙女の港』。

十代の少女たちの、揺れ動く儚い感情や凛とした強さが生み出す美しき友愛を描いた名作。

戦前、日本の経済や文化が豊かに花開き娘たちの青春が繰り広げられた時代、横浜の街で基督教女学校(ミッション・スクール)通う女子学生たちが繰り広げる人間模様。恋に近しい情愛。上級生と下級生間の確執。お嬢さまとして育ち、良くも悪くもお家柄が常に隣り合わせである苦しい実情。

女子学生たちが集う学舎を舞台に、未熟な女の子たちがそうした精神の鍛錬を経て、成熟した女性として歩み始める宝物のような時期を、拾い集めたダイヤモンドを花束のように束ねて、このクリスマスにそっと寄せてくれるかのような、あまりにも美しい仕上がり。(当然さすがとしか言いようがない)

主要な登場人物である三千子、洋子、克子は同じスクールに通う。上級生の洋子、克子からの手紙を受け取った日から、三千子の日常は ”お姉さま” である洋子へのお慕いの気持ちを深めると同時に、勝ち気で竹を割ったような性格の克子に翻弄され心を奪われそうになり、揺れ動く。互いを傷つけまいと全てを受け入れながらも、そうするうちに全てを失うのではないかという不安にも陥る‥。

それぞれの感情の揺れや、心の歪み、はたまた決して汚れることのない清らかな乙女心が繊細に緻密に表現されており、読者としては彼女たちとともに心を傷めたり、花咲くように膨らんだり、気がついたら夢中で読み耽ることとなった。

文学について長々と語るのも野暮。作品そのものに没入してその麗しき世界を味わってみることこのうえない。

最後に、この物語を象徴する台詞の一つを、記しておきたいと思う。

ねえ、クリスマスというのは綺麗な着物を着て遊び廻ったり、沢山のプレゼントを貰うことではないの。自分の喜びも楽しみも、すべてのひとびとと分ち合って、一緒に祝う‥自分の持っているものを、貧しい人達に分ける、その悦びを知ることなの。それが、ほんとうのクリスマスじゃないかしら‥

川端康成:

1899年-1972年。日本の小説家、文芸評論家。1968年に日本人初のノーベル文学賞受賞。代表作は『伊豆踊り子』『紅色紅団』『雪国』など。『乙女の港』に関しては、川端に支持していた主婦作家・中里恒子の草稿に、川端が加筆指導や手直しを入れた共同執筆の合作であったことが死後に発覚している作品として、多くの研究家によって考察されている。

--

『乙女の港』〈補足解説〉:

1937年から38年に少女向け雑誌『少女の友』に連載され、38年に実業之日本社より単行本化。いずれも挿画は中原淳一。今回の《つれづれ読書録》で紹介している本は、1985年に国書刊行会より、中原淳一が挿画を担当した文学作品をシリーズとして発刊した【淳一文庫】の一つである。

-

秋光つぐみ

古書堂 うきよい 店主。

グラフィックデザイナーなど。

2022年 夏からPARK GALLERY に木曜のお店番スタッフとして勤務、連載『私のつれづれ読書録』スタート。2024年 4月にパークの木曜レギュラー・古本修行を卒業、活動拠点を地元の長崎に移し、この夏、古書店を開業。パークギャラリーでは「本の人」として活動中。

【Instagram】@ukiyoi_inn

いいなと思ったら応援しよう!