美大のデザイン科に入学して最初の講評会が負けイベントだった話

私は今年の4月から都内の美大に入学し、デザインを広く学んでいます。

デザインというのは、間単に説明すると商業向けに設計された芸術のことで、社会の問題を芸術的なもので解決する考え方です。問題解決を主軸にしています。

美大は美大ですが、漫画のブルーピリオドみたいな、絵で自分を表現!のようなイメージとは少しズレるかもしれません。

今回は、美大生がデザイン科で何を行っているのか軽く解説しつつ、最初の講評会が負けイベントだった話をお伝えしたいと思います。

注意:以下の内容は美大デザイン科の序盤のネタバレを含みます

形の意味を知る

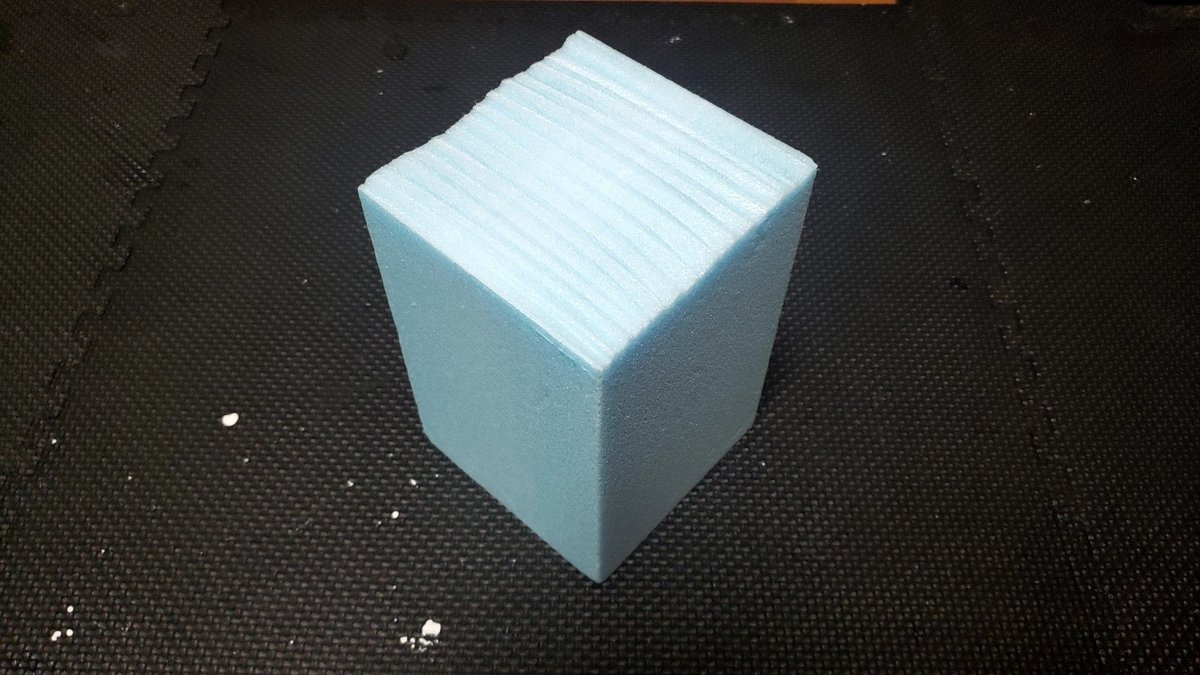

プロダクトデザイン (家具や道具など、立体物のデザイン) の授業で初めて出された課題は「発泡スチロール(スタイロフォーム)を加工して、きれいな球体を作る」というものだった。

これは素材を自分の手で丸く削っていくことで、形の意味を理解するための課題である。やすりで削って調整することで、ほんの数ミリの形の違いが手触りや印象、陰影の形などに大きな変化を及ぼすことが実感できる。

モノには色々な"形"が存在していて、それらは全て意味があって設計されている。

コップのフチの丸みや、キーボードの表面の若干の凹み、本当に絶妙で小さいカーブの変化に、設計の意図が隠されている……はず

私はプロダクトデザインが苦手なので今でも分かっていない所があるけれど、教授はこれらの"形"を見たり触ったりしただけで、大方どのような意味があって、なぜその"形"でその場所に配置されているのか推測する事が出来る。本当にすごい。

こんな感じで、今回の課題では形の意味を考えながら、ミリ単位でちょこちょこやすりをかけて調整していく地味な作業を繰り返した。

制作は楽しく学びは多かったけど、それ以上に印象的だったのが講評会だった。

美大の講評会とは

講評会というのは、学生が作った課題作品を並べて展示し、発表する会で、簡単に言うと授業のまとめである。教授やえらい人がたくさん来て、作品の良い点や良くなかった点を教えてくれる。たまに怒られたりもする。

今回の課題は球体を作るだけだけど、これにも講評会がある。フィードバックを貰わないと意味が無いのである。

展示の準備をする

講評会の3日前くらいに、連絡フォームへ通知が来た。

「講評をするので、教室を整えて作品を展示してください」

こんな感じの内容だったので、とりあえずクラスメイトと協力して教室の椅子を廊下に出し、机を並べてその上に球体を置いていった。

ちなみに私が在籍している美大はクラス制を採用している。高校ほどガチガチの雰囲気じゃないので、割と居心地が良い。

そんなかんじで準備をし終えると、教授がやってきて講評会が始まった。

環境を整える

「これだと、まだ講評は出来ませんね。まずは環境を整えましょう」

教室に入ってきた教授の第一声だった。曰く、私たちの教室は作品を展示できる状況じゃないらしい。

一応、イスをしまって机も並べたし、床のゴミも取り除いたが、それだけでは足りないらしい。とりあえず教授の指示に従って、更に環境を整えられないか、教室を見渡してみる。

よくよく見ると、作品を置いている机の表面が若干汚れていたり、机の高さが数ミリずれていることに気が付いた。周囲のクラスメイトも気づいたようで、机の脚を回して高さを調整したり、表面や床を拭き始めた。

結局、20分くらい掛けて教室の掃除を行った。先ほどよりも細かいところまで綺麗になったと思う。

これで講評の準備ができた。

空間に概念を広げる

と思いきや、まだ始まらない。

そこそこ時間を掛けて掃除したし、他に何が足りないのだろうか。そう考えていると、教授が懐から"糸"を取り出した。

それは"水糸"と呼ばれるもので、建築現場で平行を取るために使われる道具なのだという。

「要素を空間に揃えましょう」

つまり、糸を使って机や作品を教室の向きに揃えろ、ということらしい。

デザインにおいて、"要素の位置を揃える"という考え方は基礎の技術である。平面のポスターやロゴ、イラストレーション等の分野では常に揃えることを意識して設計が行われている。

私も美大受験の際には、要素を揃えることについて何度も指導を受けた。けれども、当時は平面作品の受験のみで立体物を扱うことが無く、立体や空間を"揃える"という概念自体が私の中に存在しなかった。

上の図は大まかなイメージで、こんな感じで教室の壁の平行に沿って机を並べ直し、その上に均一な幅で作品を配置する。

illustrator (作図用ソフト)を使用し、上のような直線的な図を作るのは簡単だけれど、実際の空間で糸を用いて作品を並べていくのはかなり時間が掛かる。1つ1つ位置を合わせる作業に20分以上を費やした。

結局、掃除20分に整列20分、合計40分かけて環境を整えた。

作品と環境の関係性

講評会が始まった。

作品のレビューに移る前に、クラスメイトの皆と、今一度教室を見渡してみた。ここで気が付く。先ほどと明らかに教室の空気感が違う。ちょっと掃除をして作品を並べ直しただけなのに、全く違う。

ノイズとなる要素が減った分、机上に配置されている作品の力強さが増し、教室全体に静謐な緊張感を生み出していた。

皆でおお~全然違う~みたいな事を言い合っていたら、教授が説明を始めた。

デザインにおいて「作品を作ることは、環境を作ること」でもある。人は作品と環境を切り分けて考え、作品そのものの比重を大きく取る事が多いが、これは誤りである。

周辺環境も作品と同等に扱わなければならない。環境が大切であること自体は多くの人が知っているけれど、作品と同レベルで環境を扱うことは、実はかなり難しい。そして、それ故に、環境を細部まで整えた時の威力は凄まじい。だから、今日は君たちにそれを実感してもらいたかった。そんな感じの事を言われた。

確かにこれは言葉で言われても、理解はできるが活用できない類の知識だと思った。実際、講評会が始まる前に一応の掃除や準備をしていたので。自分の認識の甘さというか、浅さを実感すると同時に、デザインという考え方の強さを思い知った。

負けイベントじゃないですか!

という流れを1年生の最初の講評会では毎回やっているらしい。負けイベントじゃないですか!とちょっと思ったりもしたが、個人的には今年受けた授業の中でも印象に残る、良い回だったと思う。

あと「環境」という言葉に対して、今回は教室空間のみを検討していたけれど、実際は広く色々なものが環境に当てはまる。その日の天気や、作品を作った人が着ている服装なんかも重要だったりする(実際に服装を発表作品に合わせる人が沢山いる)。物理的な物だけではなく、SNSのイラストにも同じような考えを応用できると思う。もっと言うと芸術系の分野以外でも普通に使える、というか使われている考え方でもあると思う。

こうして一人一人レビューを受けて、講評会が終了した。

後日談

その後、環境も大切だよという話を受け、次回の講評会では教室の環境を整えて発表に臨む……のかと思いきや、案外そうでもなかった……

講評会の日やその前日に教室を掃除する、という簡単そうなことが案外難しい。講評会の直前は作品制作の詰めを行っている段階なので、作品自体の調整に囚われてしまい、環境の方に気を配る時間が無い。

作品そのものはいいのに、配置や周囲の環境がダメで勿体ない感じになっている…..みたいなケースは普通にあるので、その辺を取り逃さないように、予め環境の調整を計画しなければならない。

簡単そうに見えて、難しい。わかっていても、難しい。そこにデザインの本質がある気がしました。

上記が「美大のデザイン科に入学して最初の講評会が負けイベントだった話」でした。美大生やデザイン科の雰囲気が少しでも伝われば幸いです。

こんな感じで課題に追われながら地獄の楽しいデザインライフを送っています。

他にも日記や創作に関わる記事を書いています。イラストや映像作品も制作しているので、良ければnoteとTwitterのフォローよろしくお願いします!

下の記事も読んでみてね~!

辰年 / 2024#indie_anime #PortfolioDay pic.twitter.com/wsFrbpVneT

— P1PE (@P1PEGraphics) January 9, 2024

おわり