姿勢改善メソッド~頸部~

スマホの利用時間やパソコン業務が増えている現代において、首の痛みで悩まれている方も多いと思います。

ストレートネックなどの言葉もよく耳にしますが、頭頸部のアライメント異常は今後の社会において問題となる可能性があります。

ストレートネックや頭部前方姿勢の改善方法を、いくつかの論文も参考にしつつ紹介します。

頭部の位置と問題点

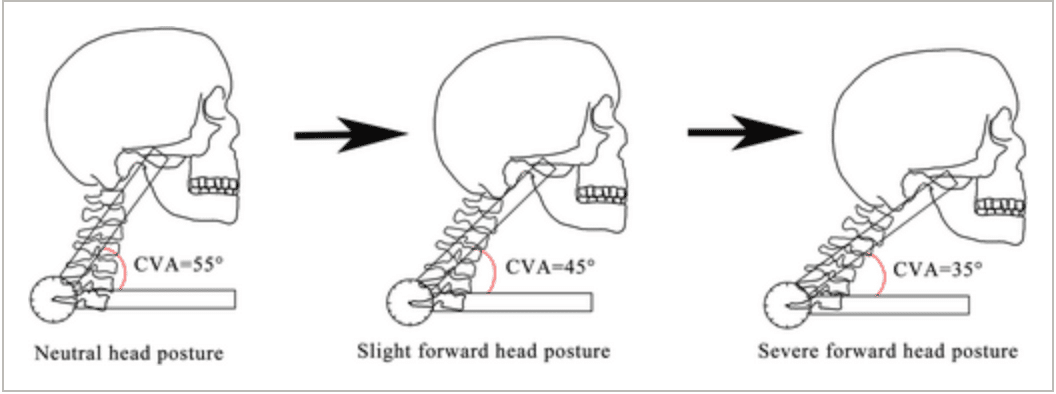

上記では、頸部の屈曲角度の増加により脊柱への負荷量が増加していることがわかります。

頸部の屈曲角度(頭部前方位)の増大は、頸部への負担の増加につながり疼痛などにつながることが予想できますね。

目とスマホとの距離は頭部が前方であればあるほど近くなっていることがわかります。姿勢の意識とともに、視力なども影響してきそうですね。

頭部前方姿勢の特徴

頭部前方姿勢はパソコン業務の人に多い印象です。

まずは可動域制限があれば治療します。

頭部前方姿勢ではどこに可動域の制限が出るのでしょうか。

上記の論文では

| 頸部角度比較 | 短縮筋 |

| 55°-45° | 上部半棘筋、後小頭直筋 |

| 55°-35° | 後頭部伸筋(上頭斜筋以外) |

| 45°-35° | 上部半棘筋、後大頭直筋 |

となっています。よって後頭下筋群の短縮はアライメントの不良に繋がりそうですね。また、頭部前方変位では胸鎖乳突筋の短縮も懸念されます。努力性の呼吸などにより緊張が亢進すると頭部のアライメントに影響が出てきそうです。

スマホ首の人はどうでしょうか。

具体的な文献は探せませんでしたが、単純に頭頸部の屈曲筋の短縮はあり得そうですね。

どのような介入が効果的か

まずは上記に関連し、ストレッチの効果に関しての論文です。

以下の論文は、スマートフォンの長時間の使用によって引き起こされる頚部痛に対して胸鎖乳突筋ストレッチと後頭下筋ストレッチの有効性を調べています。結果としては胸鎖乳突筋のストレッチの方が疼痛を優位に減少させていました。

Dr. KSI Muralisankar. et al. Effectiveness of sternocleidomastoid and suboccipital muscle stretch for neck pain among smart phone users: A comparative study. https://www.allresearchjournal.com/archives/?year=2021&vol=7&issue=12&part=E&ArticleId=9259

続いていくつか論文を並べます。

以下はスマホユーザーを、頸部のストレッチと頸部のアライメントを改善するようなエクササイズを行うグループと頸部のストレッチと姿勢の修正を指導したグループに分け、痛みや可動域等の効果を比較した研究です。

結果としては前者の頸部のストレッチと頸部のアライメントを改善するようなエクササイズを実施したグループの方が良好な成績を得られたとのことです。

Shreya Ahirrao, et al. Effectiveness of Neck Stretching and Modified Cervical Exercises with Neck Stretching and Postural Modifications in Smartphone Users with Forward Head Posture: A Comparative Study. nternational Journal of Health Sciences and Research. 2020.

https://www.ijhsr.org/IJHSR_Vol.10_Issue.11_Nov2020/IJHSR_Abstract.014.html

続いての論文は非特異的頚部痛患者に対するエクササイズの効果に関してです。こちらはダイナミックエクササイズとスタビライゼーションの効果を比較しています。

結果としてはスタビライゼーションの方が疼痛等に効果があったとの報告です。

Kaka, Bashir, et al. Effectiveness of neck stabilisation and dynamic exercises on pain intensity, depression and anxiety among patients with non-specific neck pain: a randomised controlled trial" Scandinavian Journal of Pain, vol. 18, no. 2, 2018, pp. 321-331. https://doi.org/10.1515/sjpain-2017-0146

以下の論文は、緊張型頭痛と前額姿勢の患者において、深頚筋の屈曲運動が頭痛と睡眠障害に及ぼす影響を調べた研究です。頸部の屈曲とストレッチを比較しています。結果としては頸部の屈曲運動の有効性が示されました。

Choi, W. Effect of 4 Weeks of Cervical Deep Muscle Flexion Exercise on Headache and Sleep Disorder in Patients with Tension Headache and Forward Head Posture. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 3410. https://doi.org/10.3390/ijerph18073410

最後にこの論文です。こちらはコンピューターを使用する若者に対して、頸部の深層筋のエクササイズの効果を調べています。

結果、エクササイズを続けることで姿勢指導のみと比べ頭部前方姿勢の改善に効果があることが示されました。

Isha Sikka, et al. Effects of Deep Cervical Flexor Training on Forward Head Posture, Neck Pain, and Functional Status in Adolescents Using Computer Regularly. BioMed Research International. 2020. https://doi.org/10.1155/2020/8327565.

全身への影響

頭頸部の運動と体幹の働き

姿勢改善へ、頭頸部を正しい位置へ戻す必要があります。

頭部前方姿勢の方は、頭蓋の後退が必要になります。

以下の文献では、頭蓋の後退は上位頚椎の屈曲、中〜下位頚椎の伸展が必要され、主動作筋として前頭直筋が挙げられています。

では体幹の動きはどうでしょうか。

頭蓋の後退に伴い胸椎の伸展が必要となり、胸椎の伸展の制動及び体幹の安定化のするための体幹屈筋群の収縮が確認されています。

これらは、姿勢改善に体幹の安定化運動が必要であるという考えに繋がりますね。

後藤 淳. 動作の解釈を考える 頭頸部アラインメントの解釈. 関西理学 16: 19–26, 2016.

頭頸部の運動と運動連鎖

脊柱は腰椎、胸椎、頚椎それぞれが互いに影響を及ぼし合っています。

下記論文からは、頚椎のアライメントには腰椎レベルまで影響を及ぼし、逆に頚椎のアライメントは胸椎(特に上位胸椎)レベルまで影響を及ぼすといった内容が記載されています。

上行性運動連鎖を考えると腰部等のアライメントの修正も踏まえた介入が必要そうですね。

また、上位胸椎ということは、肩甲骨のアライメントにも頚椎のアライメントが影響してそうですね。肩こり等の改善に応用したいところです。

上田 泰久. 座位姿勢における頭頸部の運動と脊柱アライメントの関係.理学療法科学 36(4):511–514,2021

まとめ

いくつかの論文を読んでみての自分なりの感想です。

頸部の安定化に向けた深層筋の運動は一定の効果がありそう。

ストレッチも胸鎖乳突筋のストレッチを中心に効果がありそう。

全身の姿勢改善へ、体幹へのアプローチも検討する。

また読んでみてですが、あくまで比較対象に比べ効果があったとの報告なので、姿勢修正を日々意識することが全く効果がないというわけではないと思います。

自分としては、可動域制限などがみられる場合はストレッチを中心に行いつつ頸部の安定化運動を行い、可動域に問題なければ頸部の安定化運動をどんどん行う方向がいいのかなと思います。

もちろんきちんと評価した上ですが。

各エクササイズの方法に関しては引用した文献に写真が載っていることが多かったので、みてみてください。

ではでは。