療法士リーダー10の習慣 2012[無料公開版]

*注意*

こちらは「療法士リーダー10の習慣2018年改定版」の無料公開版です。

無料版なので、追記や更新はいたしません。

また、2012年執筆当時の考えや内容です。

JIR協会は現在「一般社団法人 国際統合リハビリテーション協会(IAIR)」であり、現会長は創始者の仲村ケイではなく、二代目の森本義朗会長です。

現在のIAIRの考え方とは異なる表現をしている部分もあります。

更新され続ける現在の考えをリアルタイムに知りたい方は、

「療法士リーダー10の習慣2018年改定版」をご購入ください。

こちらでいただいたコメントや質問などは、2018年改訂版で随時追記してまいります。ご承知おきください。(2018.11.3 齋藤信)

もくじ

はじめに

第1の習慣:守・破・離

(1)守(しゅ)・破(は)・離(り)とは

(2)成長することを恐れない

第二の習慣:やるべきことを考える

(1)「やりたいこと」と「やるべきこと」は違う

(2)「顧客に満足してもらうこと」

(3)「変換」

(4)小手先のテクニックはNG

(5) 優先順位を考える前にキャパシティを考える

第三の習慣:組織のことを考える

(1)社会に目を向けているか?

(2)専門職であるアナタの興味は?

(3)会社の目的=利益を上げること?

(4)会社―組織―個人

(5)プロセスを誇ってはいけない

第四の習慣:アクションプランが作れる

(1)汎化すべきもの

(2)タイムスケジュールではない

(3)成果をもたらす足がかり

(4)目標設定の大原則

第五の習慣:意思決定ができる

(1)そもそも意思決定とは?

(2)意思決定の足がかり

(3)アクションプランではない

(4)高い目標設定。だが手段は任せる

(5)5W2Hで考える

第六の習慣:コミュニケーションを行える

(1)全ての人に伝える

(2)適材適所

(3)他人の力を利用する

(4)1+1=無限大

(5)リーダーが習慣にすべきこと+α

第七の習慣:チャンスを重要視できる

(1)弱点改善は時間の無駄

(2)人の得手不得手は砂の山

(3)チャンスは生モノ

(4)問題か? 課題か?

第八の習慣:会議の生産性をあげられる

(1)病院は会議が多い

(2)非生産的な会議形式

(3)情報共有の真実

(4)目的・理解・貢献

(5)会議の参加者レベル

第九の習慣:チームについて考えられる

(1)組織を意識して行動

(2)『私は』 or 『私達は』

(3)仲間と思ってもらう

(4)当事者意識の醸成

(5)ドリームチームの条件

第十の習慣:専門職意識を捨てられる

(1)専門家であることを自覚する

(2)果たすべきことは何か?

(3)まゆみのココロ

(4) プロフェッショナルは海藻であれ

さいごに

はじめに

【療法士の成功・失敗とは何か?】

正直、僕は療法士の成功が何か? 失敗が何か? をハッキリと言えずにいます。 というのも、療法士にとってのそれらというものが、療法士個々人によって異なるからでもあります。 ですが、どんな目的や目標があったとしても、成功していた方がいいでしょうし、幸せでいたいと思うココロに違いはないと思います。

僕は……というか、JIR協会は、と言うべきですね。 JIR協会は、療法士の生き残り方を提案する団体です。 JIR協会の各種講習会に参加したことがあるなら、会長であるBOSS仲村ケイ先生のこの言葉を聞いたことがあるでしょう。

『僕は療法士の皆さんに幸せになって欲しいんです。だから、こうしてセミナー活動を通してより良い生き方を提案しているんです』

若干、僕の言葉に変換されているかもしれませんが、異口同音なはずです。 今、まだアナタ自身の幸せについて、具体的に考えたことがないなら、それはそれで良しとしましょう。

療法士として、これから十年、二十年と働いていく中で見つけていけばいいと思います。 少なくとも、アナタはまだ失敗者にはなっていないのですから。

この本を手に取った、という行動を起こしていますからね。 仮にこの本を手にした事が失敗だったと思ったとしても(笑)、それは成功する為のプロセスの一部となった筈です。

僕は停止している、行動しない者をこそ失敗者と捉えます。 行動している人は、失敗することがあっても、失敗者には絶対になりません。 なぜなら、『失敗者』は名詞であり不変ですが、『失敗する』は行動した結果の事であり、ここで立ち止まらなければ次は『成功する』可能性を秘めているんです。

さぁ、そろそろJIR協会のどM貴公子たる齋藤の呟きは締めましょう。 次のページからが、アナタの療法士人生を成功に導く本編です。

120%ガチでいきますよ!

第1の習慣:守・破・離

(1)守(しゅ)・破(は)・離(り)とは

まず第一の習慣としてアナタにお伝えしたいのは、守破離です。 これは武道や芸事の世界に昔からある言葉で、僕自身は物事の真理であると思っています。 引用させてもらうと……

伝統を受け継ぐ者にとって忘れてはならない、特に武道にとっての教えが

「守破離」である。

「守」とは、師や各流派の教えを忠実に守り、それからはずれることのないよ

うに精進して身につけよ、という意味である。

「破」とは、今まで学んで身につけた教えから一歩進めて他流の教え、技を取

り入れることを心がけ、師から教えられたものにこだわらず、さらに心と技を

発展させよ、という意味である。

「離」とは、破からさらに修行して、守にとらわれず破も意識せず、新しい世

界を拓き、独自のものを生みだせ、という意味である。

[参照]活人剣抜刀道、叢文社

と言ったように、守・破・離それぞれが僕らに語りかけてきている内容は、僕ら専門職にして治療職人でもある療法士が自らの道を築き上げていく流れそのものなんです。 男性ならば、武道といえば中・高校時代に授業の一環であった程度。

ですが、実はその授業のなかに様々な教えがあった事に気づいている人は少ないのです。 僕はたまたま祖父が武道家だったとのことで、父や叔父、お弟子さんから様々な武勇伝を聞いて育ちました。

幸か不幸か、直接祖父と話した事が無いだけに、間接的に祖父と似た道を目指すに至っているのでしょうね。

(2)成長することを恐れない

余談でした。 ですが、この守破離でいう過程と、療法士人生の成熟過程は同じである事は僕自身の経験からも真実にして真理である、ともう一度言わせていただきたいのです。

僕のこの話を聞いているアナタは、おそらく守から破にいる人たちでしょう。

また、守にいながら離を早急に望む人かもしれません。 急がないでください。 師となる人は、正しい努力を重ねている限り、自ずと現れて来ます。 道に迷った時に、必ずハッと気づかせてくれる人が現れます。

ただ、それはアナタ自身にとって都合の悪いことである場合がままあります 自分にとって都合のいい事だけを受け入れるのか、それとも自分にとって都合の悪い事をも全てを受け入れるのか。 全てはこれからのアナタ次第です。

「守破離」は単に武道の世界だけの教えではない。学問も経営も技術も、すべ

てにあてはまる。師に教えられて師に止まっていては発展はない。古武道に出

発して古武道の中で止まっていたのでは、後継者としての存在価値はない。師

をしのぎ、伝統を越え、親を超越して、より高い次元に発展成長してこそ文明

の進歩がある。「守破離」とはその意味の言葉である。

[参照]活人剣抜刀道、叢文社

(第一の習慣了)

第二の習慣:やるべきことを考える

(1)「やりたいこと」と「やるべきこと」は違う

まず、第二の習慣を身につけるにあたって必要な要素は、「やりたいこと」と「やるべきこと」は違うという事を知らなければいけません。

なぜか? それは、アナタが専門職……リハビリの専門家だからです。 残念ながら、アナタも一度はこんな事をした経験があるはずです。

『やれること』と『やりたいこと』の二つで天秤にかけてしまう。

違いますよね。 こと患者さんが相手となるならなおさら。 本当は『やるべきこと』をしなければならないはずです。 やるべきこと……すなわち、『顧客に満足してもらうこと』なんです。

(2)「顧客に満足してもらうこと」

本来、僕ら療法士は、患者さんに治療というサービスを提供し、その人にとって幸せな生活を手に入れてもらう事が使命です。

ですが、療法士はとかく『個別性』を求めたがります。 特に作業療法士ほどその傾向があるようです。 まぁ、仕方のない部分もありますよね。 作業療法士は、目に見えて効果の出る理学療法士に対してコンプレックスがありますからね。

その分、個性や個別性を重視し、『患者さんにイイ影響があるなら良いんじゃない?』と言えてしまうんです。

あ、別に作業療法士が嫌いなのではありませんよ。

僕自身も作業療法士ですから。

柔軟で、身障系でも精神系でも、何でも出来てしまう反面、自身の職域や専門性に対して常に疑問を抱いている。 例に出したのが作業療法士のいち側面ではあるんですが、理学療法士諸氏にも似た状況はあることでしょう。

理学療法士で言うなら、専門性を重視するあまり、選択肢が狭くなる、とかね。 はじめに話題を戻しましょう。

それら『個別性』と言ったものの持つ性格……、それはあくまで療法士自身の都合ですよね。 本来考えるべき事はたった一つです。

『顧客=患者さんに満足してもらう』 そして、『患者さんの満足=治ること』ですよね。 コレをこそ、追求すべきなんです。

(3)「変換」

ですが、様々な問題があるからこそ踏み出せない現実があるのもまた事実。

いえ、でも、ちょっと待ってください。

それって、本当に『問題』なのでしょうか?

実はマネジメント的な考え方をするなら、問題、問題……と問題視しているうちは何も変わらないんです。

そう……『問題ではなく条件』と言い換えてみてはどうでしょう?

実はコレ、『変換:チェンジ!』というテクニックでもあります。

『変換:チェンジ!』は様々な事をわかり易くしたり、ネガティブな言葉をポジティブに言い換える、といった使い方があります。

今回、変換:チェンジ!するべき事は、与えられた材料(問題ではなく条件)をフル活用し、最高のパフォーマンスを上げる、と言い換えること。 難しい条件をくぐり抜け、患者さんに満足してもらう(治って、幸せになってもらう)事をこそ考えるべきですよね。

そこにやり甲斐を見つけ出すことが、本物のプロフェッショナル…ですよね。

(4)小手先のテクニックはNG

全ては、患者さんが何を求め、期待し、それに応えられたかで決まります。

この事に気付ければ、個性だの個別性だのというものが、個人からにじみ出て来るモノだとわかりますよね。

小手先のテクニックに逃げてしまったり、本質や深い部分に触れることの大変さに蓋をしてしまったり。

そんな事をしているうちは、本当の意味での個性や個別性にはたどり着けません。 他人と同じことをしていても、自然と醸し出されてくる……その境地に至れる人がしている習慣こそ、『やるべきことを考える』ということなんです。

(5)優先順位を考える前にキャパシティを考える

さて、第二の習慣の最後に、『やれること』から実行する人と『するべきこと』から実行する人の結果の違いについて簡単な図があるので紹介しておきます。

見たままですが、コップがキャパシティで、大小の氷を模したモノが入れられている。

当然、コップから大きな氷がはみ出しているのが、『やれること』から実行した人で……

そして、大きな氷がコップにおさまっているのが、『するべきこと』から実行した人ですね。

この大きな氷を、期限のある仕事と変換:チェンジ!して考えてみれば……

もう、お分かりですよね。

(第二の習慣 了)

第三の習慣:組織のことを考える

(1)社会に目を向けているか?

アナタは、社会に目を向けていますか?

そして、アナタの所属する組織が、社会に対してどの様な貢献をしているのかを、知っていますか?

さらに、アナタが所属する組織に対して、どんな行動をとっていますか?

こう言われれば、アナタはすぐに……

『組織のために働いているんではない。患者のために働いているんだ』

とか言ってしまうのでしょうか。

確かに、それはそうですけどね。

ですが、それだけでは浅いんですよね。

言い方を少し変えると、『患者のため』と言う言葉の裏には、『患者に治療するため』であり、『自分の治療技術を示すため』という療法士側の理由が全くないとは言えないモノがあることでしょう。 青筋を立てずにこのまま聞いてくださいね。 何もアナタを貶めようとか思って言っているのではないのですから。

仕事で成果を上げるために本来考えるべきことは、『自分のためではなく、会社のために行動すべきである』と言いたいだけなのですから。

(2)専門職であるアナタの興味は?

それを踏まえて考えてみると、専門職であるアナタの興味は何処に向いているのでしょうか? 先に言ったように、専門職は『患者に対してどんな専門技術を提供するか』しか考えていないのではないですか?

そこまでじゃ……

とは言うでしょうが、それはひと昔前ならそれで良かった、という事実です。

そう、今では必ずしもそれでは足りないんです。

いや、もしかしたら、昔から潜在的に必要とされていたのでしょうね。 医療業界でようやくそれを言っても邪魔者扱いされなくなってきたとも言えます。

いずれにせよ、足りない療法士と言われないためにも、まずは自分自身が何を重要視しているのかを知るべきです。

(3)会社の目的=利益を上げること?

しかし、その先で『会社のために…』と考え、行動しようとすると、自分を犠牲にして働けと言われていると錯覚しがちです。

ですが、それは違います。 自分を犠牲にして、しかも専門技術を使えない事に対して、激しい抵抗感を感じる人もいるかもしれません。

ですが、よく考えて欲しいのはココです。

『会社の目的=利益を上げること』と思ってはいませんか?

残念ながら、それは間違いです。 こと、僕ら医療人なら尚更。

医療や福祉の組織は社会を形作る一つであるからなんです。

病院などは特に、そこに存在すると言う事にこそ意義があるのだ。

もっとも……それが現在の病院を悪くしている原因の一つであると言っても過言ではないのですけどね。

黙っていても客(患者)が来ると勘違いしてしまうのだから。 その意味では、アナタ自身のため、社会のために働くという感覚を失ってしまっているのかもしれません。

あるいは、教えてもらえなかったと言うこと……いや、そうではないですね。

(4)会社―組織―個人

ここで習慣化しておいて欲しいこと、それは…… 本当は、組織が存在しているとは、社会貢献するために存在しているのであり、そのためにアナタの専門技術が使われるべきだし、その為に使っているんだ、という意識を持っていなければならないのだ。

会社ー組織ー個人 この繋がりが大切なのであって、このそれぞれが、不利益になるような状況では拙いんですよね。

マネジメントの世界で使われる言葉に、『他人の不利益が自分の利益になることはない』と言うものがあります。

目前の事に囚われるのではなく、自分の周囲にある環境はどうなっているのか、組織が在る周囲には何があるのか、社会貢献する対象は何処まで拡げるのか、真剣に考えて欲しいと思います。

(5)プロセスを誇ってはいけない

第三の習慣の最後に、ちょっとした苦言を述べさせていただきます。

これまた、僕ら療法士が陥りやすい失敗なんですが…… プロセスを誇りたくなってしまうんですよね。

『こんなに頑張ったのに、結果が出なかったからって、評価されないのはオカシイ!』

ってね。 結果と成果を勘違いしている節もありますが、世の中結果が全てです。 どんなに成功プロセスを組み立てても、成果が上がらないのであれば、それは何処まで行っても自己満足。 治療結果が出せない人に厳しくあたる療法士。 なのに、業務で成果が上がらないからその経過を褒めてくれ……ってのは虫が良いと思いませんか?

(第三の習慣 了)

第四の習慣:アクションプランが作れる

(1)汎化すべきもの

アクションプランというと、アナタは一体何を思い浮かべるだろう?

おそらく、僕らセラピストは患者様へ提案、提供する治療計画を思い浮かべるのではないでしょうか?

確かに……確かに、間違ってはいませんよ。

リハゴールを設定し、それに向かうために、長・中・短期的な目標をかかげる。

それらを具体的なカタチで実行していくのが治療計画ですからね。

間違ってはいません。

ですが、患者様への治療には使えても、他の場面で使っているセラピストにはなかなか出会った試しがありません。

なぜなんでしょうね? 治療以外の場面においても、かなり有用な考え方であるはずなのですが、それを行わない。

もっと、様々な場面で使ってもいいと思いませんか?

(2)タイムスケジュールではない

とはいえ、その治療計画を僕らセラピストのお仕事や、日常の生活行動の中にある目標設定などに当てはめるとなると、少々組み替えが必要かもしれません。

この、アクションプランと言うモノを少し考えてみましょう。

まず、はじめに……というか、勘違いしてはならない原則をいわせてもらえば、アクションプランはタイムスケジュールではない、ということなんです。

アクションプランとは、具体的な目標を立てて、必要となる要素を洗い出し、選び、スケジュールを立てていくことなんですね。 しなければならない作業を、時間軸に当てはめていくことではないんです。

僕らがやりがちなのは、必要となる要素と作業工程を混同してしまい、ただ時間に追われて行動してしまうことにあります。

そうではなく、本当に必要なのかどうかを十分に分析・考察することがここでするべきことなんですね。

(3)成果をもたらす足がかり

そこまでこれば、あとは治療計画と同じです。

繰り返しますが…… アクションプランは、成果目標を達成したり、問題を解決するために計画するモノであって、決して時間軸に作業工程を当てはめていくモノではないんです。

成果をもたらすために、アナタの行動を整理する事こそが重要なんです!

(4)目標設定の大原則

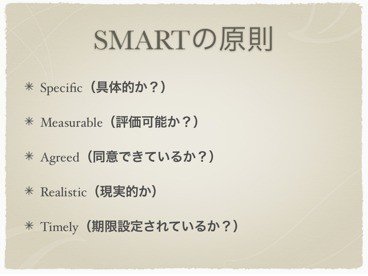

さて、アクションプランについてわかったとしても、目標の設定の仕方が甘いのではどうにもなりません。 ですので、僕は『SMARTの原則』を提案します。

このSMARTの原則は、目標設定の大原則とも言われている代物です。

それぞれ、Specific(具体的か?)、Measurable(評価可能か?)、Agreed(同意しているか?)、Realistic(現実的か?)、Timely(期限設定されているか?)という、これらの頭文字からなっているんですね。

Specific(具体的か?)

より具体的に設定していく事がポイントです。緻密さには神が宿りますよ。

Measurable(評価可能か?)

やりがちなのは、後で評価出来ないこと。しっかりとした評価基準を事前に設けておくか、数値化できるとイイですね。

Agreed(同意しているか?)

自らが、それをやる、という決意があるかどうかです。中途半端な気持ちや迷いがあるなら、まずはそこを見直しましょう。

Realistic(現実的か?)

突拍子もない目標を立ててはいませんか? 現実的にやれるかどうかです。 妄想ではなく、実現すべき夢の話をしましょう。 夢を実現するための条件はなんですか?

Timely(期限設定されているか?)

忘れてはいけないのが、期日です。ダラダラと続けていてもいい結果にはなりません。評価すべき時期は目標設定時に決めましょう。 さぁ、これでアナタも真の行動計画が立てられますよ!

(第四の習慣 了)

第五の習慣:意思決定ができる

(1)そもそも意思決定とは?

まず考えて欲しい事は、セクションテーマにあげたとおり、療法士にとっての『意思決定』とは何かを考えるべきです。

基本的に、僕ら療法士は『医師の指示』を受けて、セラピーを実習する立場です。

基本的に……そう、これが僕ら療法士が医療現場で置かれている立場というモノです。 何をするにしても、医師の指示を必要とする。

かつての治療の補助というコ・メディカルというポジションなんですよね。

ですが、それにジレンマを感じつつも、その立場にドップリ浸り切っていませんか? ハッキリとモノを語れないと錯覚しているが故に、療法士自身がゴールを決めるなどの、決め事をしない理由付になってはいないだろうか?

(2)意思決定の足がかり

たしかに、患者様主体で目標を決める。それはその通りです。

しかも、医者が大きな権限を持ってもいますね。

だから、つい、意思決定をせずに、誰かが考えた何かに乗ってしまう。

それが病院の中で働いている療法士が陥る罠であり、 特徴となっていると僕は思っているんです。

では、どうするか?

意思決定しないで働いている事が安心で楽なのであれば、別にどうするも何もないですけどね。

ですが、あえて習慣としてあげているからには、リーダーとなっていく為に意思を決定して行動することが必要なんですよね。

毎度のように、必要必要と並べ立ててしまいました。

何がどう必要なのかがまだ腑に落ちないですよね。

意思決定が出来ないリーダーは、成果が出せない。

だから、成果が出せるリーダーとなっていくには、まずアナタ自身が『何をどうしたいのか』を、周囲の人たちに示すことをするんです。

ちなみに、僕は職場で『ウチの病院を地域一番にするために、リハビリを強化する』と言っています。

トップなり、リーダーなりが、今の現状をどうしたいのかを発信してくれないと、不安になりませんか?

むしろ、そこに不安があるからこそ、僕の話を聞いているんですよね。 アナタが次代のリーダーたるために。

(3)アクションプランではない

さて、では、もう少し具体的に意思決定の話をしていきましょう。

意思決定をするにしても、まず何の為にそれをするのか、という目的を再確認しなければなりません。

そして、その目的を達成する為に、どんな短期的な目標が存在するのかを因数分解しながら洗い出します。

洗い出した目標は、いつ迄に達成すべきなのか、という期限設定をしていく事で、ようやくハッキリとしてきましたね。

そう…… 決定すべき意思とは、『◯◯までに△△となる』と期限付きでシンプルな内容になっているものなんです。

先に話した、アクションプランに似ていると思ったかもしれませんが、ちょっと違います。 アクションプランは行動する内容でしたが、ここで中心となっていることは、決定された意思が何なのか、です。

ぶっちゃけ、決定した事を達成する為にとる行動(アクションプラン)は何だっていいんです。

(4)高い目標設定。だが手段は任せる

それって、僕ら療法士……というか、専門職にはありがたい言葉になるはずです。

あぁ、すみませんね。 ここからは、ついてくる仲間にとってどうか、という話になります。

アナタも経験があるかと思うのですが、専門職には専門職の持つ思考回路が存在します。

コレは、リーダーの思考回路とは別物。 専門職は自らが持つ手段に絶対の自信がある生き物なんです。

これは経験年数が増えるほどに陥っている罠です。

ですから、あれこれ手段まで設定されると、途端にやる気をなくしてしまう事があるんです。

なので、リーダーとして部下や仲間に成果を期待するなら、『細かいやり方は任せる。だからこの期限までにこの水準以上の事をしてくれ』と言うだけでいいんです。

職人気質な人ほど、それだけで動いてくれます。 もちろん、意思決定した内容は最初にハッキリと伝えることが前提ですよ。

(5)5W2Hで考える

では、最後にテクニックを一つ。

物事をより具体的に考える為の道具です。 アナタは、5W1Hと言うものを聞いたことがありますよね。

・When:いつ

・Where:どこで

・Who:だれが

・What:なにを

・Why:なんのために

・How to:どうやって

とまぁ、ごく一般的な内容ですね。

ですが、僕は少し足りないと思っています。

何がどう足りないのか……

それが『How much:いくらかけて』ですね。

療法士が忘れがちな要素に、お金をいくらかけてそれをしているのか、という事です。

残念な事に、療法士のなかには自らの給料の出処を勘違いしている人もいます。

加えて、お金をもらって施療していることを忘れてしまっている事すらあるんです。

忘れていないにしても、自己負担金の数百円程度の治療と患者さんに思われていることに気づいていない人もいることでしょう。

この機会に、お金をいかに貰うか、お金をいかに使うかを考えてみてくださいね。

(第五の習慣 了)

第六の習慣:コミュニケーションを行える

(1)全ての人に伝える

コミュニケーションを行うと聞いて、何を当たり前のことを……と思ったのではないでしょうか。

ですが、本当の意味でコミュニケーションが行えているかと言えば、自信を持ってYESと言える人は少ないでしょう。

先までのもので、アクションプランは意図であり、計画を到達地点まで導くための手段でしかないことに気付きましたね。

ですが、その到達地点にたどりつくためには、計画が関係する人全てに伝わっていなければなりませんよね。

必要な人に必要なだけ伝わっていなければならない。

実は、リーダーがするべきコミュニケーションとは、一般的に言うような『会話』が苦手だから、それを補うとか言うモノではないんです。

(2)適材適所

では、コミュニケーションとは一体何をさすのか…… それを伝えるためには、少し別な話をしなければなりません。

物事を行っていくには、得手・不得手が必ず出てきます。

僕ら療法士……PT・OTであれば、その専門分野に長けていますよね。

いわゆる、専門家という者たちなわけですが…… 専門分野に長けているだけに、それ以外の事には何かと疎いんですね。

専門家が専門分野で活躍する。 まさに適材適所が重要になるんです。

(3)他人の力を利用する

ですが、そういった自分の知らない知識や、新たに学ばなければならない事と言うモノは、必ずと言ってイイほどに直面する時期がきます。 それは、明日かもしれないし、数年後かもしれない。 もしかしたら、数秒先かもしれないんです。

さぁ、どうです?

数秒先に、自分ではどうにもならない専門知識をクライアントさんなどに要求された時、アナタはどうしますか?

…

……

………

…………

……………

はい、シンキングタイム終〜了〜!

答えはシンプルです。 と言うか、そろそろ僕が書いているパターンに気付きましたよね。

そう、『他人の力を利用する』んです。

他人の力を使うべき……自分以外の誰かに協力を仰げるかどうか、が重要なんです。

(4)1+1=無限大

僕らは、プロフェッショナルで在るよう教育を受けてきました。

故に、何でも、自らが出来ていなければ気が済まない気質を植え付けられているんです。

ですが、ここは一つ、自分ではない誰かを信用してみませんか?

もちろん、単純な指示を出すとか言うレベルでの信用ではありませんよ。

それでは、仕事ではなく作業を与えただけです。

相手は何も考えちゃくれませんよ。

そのままでは、『1+1=2』のままです。

本来、仕事とは、『1+1=∞(無限大)』にできるモノであるはずなんです。

でなきゃ、面白くない。 なので、アクションプランを成功に導くためには……

『意図を伝える』 コミュニケーションを必要な人と必要なだけ取り、情報を伝える事に時間をかけられるかどうかにかかっているんです。

残念ながら、僕を含めた療法士諸氏は、専門家という隠れ蓑でもって、話の通じない人と話さない……拒絶する事にどっぷり慣れてしまっているんです。

可笑しいですよね。

拒絶しているくせに、自分以外の誰かに自分の技術を見せたいという欲を内包しているんですから。

僕らが一緒に働きたい相手は一体どんな存在なんでしょう。

共に成功したいパートナーは、人形やロボットではありませんよね。

自律して動ける、ニンゲンと共に成功したいですよね。

だから、伝えるんです。 話すんです。

拒絶されることを恐れないでください。

専門家ではない彼らには、僕らの話がちょっと難しくて、理解しづらいだけなんです。

シンプルに伝え、自分ではない誰かを信用して、仕事を任せる。 それが出来てこそ、本当の意味でコミュニケーションが取れるリーダーなのだと、僕は学びました。

実はここに関しては、僕もアナタと言うだけで同類です。 共に成長しましょう。

(5)リーダーが習慣にすべきこと+α

さて、最後にテクニックを伝えるとしますか。

まぁ、テクニックと言うよりも、リーダーとしての習慣+αなお話です。

コミュニケーションにおけるリーダーの四大習慣です。

この四つです。

説明するまでもありませんよね。 自分の意見をあえて控えられる『度量』。

自分の考えを理解してもらう『意欲』。 間違ったら、素直に認められる『真摯さ』。 自己中心的にならない『冷性さ』。

これらが、アナタやアナタの周囲にいるリーダーに当てはめてチェックしてみてください。

できる奴ほど、全てを自然と行っているものです。

(第六の習慣 了)

第七の習慣:チャンスを重要視できる

(1)弱点改善は時間の無駄

アナタは、自分の弱点についてどう思いますか?

おそらく、改善したい、弱点をなくしたいと思ってしまうのではないでしょうか?

ですが、さて、本当にそれでいいのでしょうか?

確かに、ビジネスにおいては弱点や弱みになるポイントを改善することが大切です。

ですが、こと療法士が生き残れるようになっていくためには、むしろ長所や強みにこそ、目を向けるべきです。

ハッキリ言って、アナタに与えられている時間は少ないんです。

限られた時間で、成果を出そうと考えるのであれば、得意な部分を伸ばす事を考えてみませんか?

(2)人の得手不得手は砂の山

僕は、人の得手不得手は砂の山だと思っています。

あ~いや、正確には『人の才能』ですね。

イメージしてみてください。

砂場で山を作って遊んだ事を。

もちろん、海水浴の時に、砂浜で作った砂の山でもOKです。

砂の山って、高くする為には、どんどん上から砂をかけて行きますよね。

でも、砂は流れて、裾野が広がり、天辺が尖りつつも、なだらかで大きな山になっている。

どうです? イメージ出来ましたか?

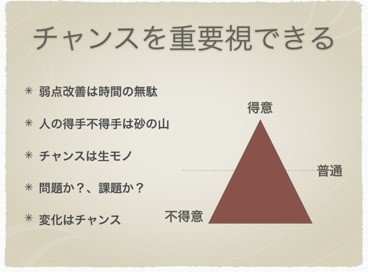

では、それを元にして考えてみましょう。 ここに一つの図があります。

コレは、先の砂の山を簡易な図にしてみたモノです。

一番尖っている所が得意、裾野が不得意。 真ん中にある線が普通ラインです。

これを見ると、不得意を普通ラインに引き上げるために何かをしたくなりますよね。

ですが、それをしようとすると、せっかく他の誰よりも尖っていた得意分野を切り崩し、不得意を埋める為に時間を使ってしまう事になるんです。

つまり、図にすればこうです。 正直、これはいただけないですね。

自分の才能を浪費してしまってはいませんか?

僕の発想はこうです。

砂の山を大きくするには、先に言ったとおり、天辺から砂をかける。

つまり、才能を伸ばす事にこそ時間をかけるわけです。

そうすれば、得意分野を活かす為に関連する事も学び始め、結果裾野にある不得意分野も自然と底上げされるということです。

これなら、モチベーションも維持されますしね。

弱点克服に時間を使い、普通の水準の面白味の無い療法士に、アナタはなりたいですか?

ハッキリ言って、僕は嫌ですし、面白くないですよね。

(3)チャンスは生モノ

すみません。少し本音が出ちゃいましたね。

僕の考えている、そういった才能と時間を浪費している人は、多くがチャンスを逃しています。

チャンス……つまり、機会です。

このチャンスというモノは、様々な変化の時期に現れます。

最近で言えば、東日本大震災であり、東電の原発事故、TPPなどもそれに当たります。

ここで、三流リーダーは変化を機会とはとらえられず、弱みに目を向け、問題解決に走ってしまうのです。

それでは、ダメです。 確かに、問題解決は損害を減らしてくれます。

ですが、成果を生み出す事にはならないんです。

繰り返していますが、変化を機会やチャンスと捉えず、問題といってはばからないのであれば、そこに決して何かを生み出すエネルギーはありません。

既存のモノに固執するのは、安心し切って油断しているか、現実から目を背けているかのどちらかです。

もちろん、アナタは僕の話を聞いている以上、そんな事はありませんよね。

(4)問題か? 課題か?

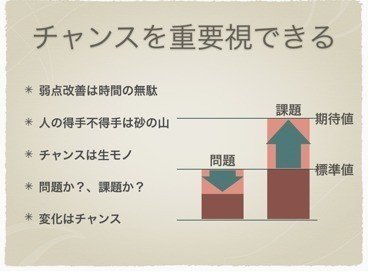

さて、今回はテクニック……というか、思考法をお話します。

僕らはよく問題、問題と言葉にしてしまいますが、実際はどうなんでしょう? そもそも『問題』とはどういった状況なのでしょう?

この図を見ていただければ分かるとおり、期待値と標準値なるモノでラインを引かせてもらいました。

そして標準値と同じ高さの棒グラフとそれ以下の高さのグラフ。

コレが意味しているモノ、ピンと来ましたか?

そう、標準値より低いモノが『問題』です。

では、標準値の高さまであるモノは何なのかといえば、この先を考える為の土台。 未来を作り出すための『課題』なんです。

標準値より高いところにある期待値が、課題として到達するべきポイントなんです。

今まで、問題と課題を一緒くたにしていたのでしたら、この機会にしっかりと分類しておいてくださいね。

(第七の習慣 了)

第八の習慣:会議の生産性をあげられる

(1)病院は会議が多い

さて、少々チャンスについて熱く語りすぎたかもしれません。

ここで少し、今実際に行っている事のあるある……会議についての話をさせてもらいますね。

さぁ、少し思い出して、イメージしてみましょう。

アナタは、資格を取って、病院や施設に務め出しました。

晴れてセラピスト! ガン!ガン!セラピーをやってやるぜ! と意気込んでみたものの、様々な縛りの多さに驚いたのではないでしょうか?

そう、特に病院では会議が多い! 挙げればキリがないですが、基準上、最低限行っていなければならないものがいくつかあります。

リスクマネジメント、感染予防、褥瘡予防、行動制限最小化、栄養管理、個人情報保護に医薬品安全管理…… とにかく多いです。 どうです?

異口同音でアナタも日常聞いた事があるものばかりのはずです。

これらは、委員会という名目で会議を行うのですが、僕ら療法士もそれに時間が取られてしまいますよね。

(2)非生産的な会議形式

しかもですよ。 これら基準で定められた委員会は、全員参加が原則。 委員の全員が参加して情報共有をしなければならない類のものです。

実に非生産的な会議の形式ですね。 法令で定められているから、仕方ないといえばそうなんですけどね。

さて、ですがそれではあまりに非効率的。

先ほど『非生産的な……』と言いましたが、会議とは本来生産的でなければならないはずです。 このテの会議に参加した事がある方ならば、すぐにイメージしていた事かと思いますが、ただの報告会の為だけに30分〜60分の時間を拘束されますよね。

一度は82%の人が思ったはずです。

『この会議、俺が出なくてもイイんじゃね?』

療法士ならなおさらですよね。 1時間拘束されるなら、3単位分の治療ができますからね。

(3)情報共有の真実

法令上は仕方ないですが、アナタのその感覚は正しいです。

実は、本当の意味で情報共有をしようとするなら、『同じ会議に参加しているから大丈夫』だなんてクチが裂けても言えないはずです。

僕自身の経験上もそうですが、病院内の会議程生産性の無いものはありませんし、会議中に人の話を聞いていない人の何と多い事か!

後になったり、締め切りが近くなってから質問に来たり…… とにかく、会議に同席しているから情報が共有されると思うのは幻想です。

そのままでは生産性が上がらないだけではなく、むしろ有害ですらある状況だということがわかりますよね。

こと、情報共有に特化して考えてみれば、『情報を持っている人とそれを必要としている人が必要に応じて、伝えること・聞くことをすればいい』んですよね。

そうする事で、1時間中出番が5分の会議なら、その5分だけ参加して、他の時間は生産的な活動……成果を出せる仕事や組織への貢献に時間を当てられるんですよね。

会議は必要な人が必要に応じて出席する。 そしてその参加の目的をハッキリさせる。 たったそれだけでも、十分に効果が出ちゃいますよ。

(4)目的・理解・貢献

さて、では本当の意味で生産性の高い会議とはどういうものだと思いますか? 実は三つ程条件をあげてみました。

1:会議の目的がハッキリしている。

2:全員が会議のテーマ(目的)を理解している。

3:そのテーマをに対してどんな貢献ができるのかを知っている。

という、この三つです。 最低限これらを守ることで、確実に会議が変わります。 今まで不毛で居眠りする為にあったモノが、成果を出す為の生産活動になりますよ!

(5)会議の参加者レベル

さて、第八の習慣でアナタに活用して欲しいのは、以下のチェックリストです。 『会議の参加者レベルチェック』です。

使い方は単純明快。 アナタや同僚が会議に参加している時の反応や発言を観察して、当てはめるだけです。 残念なことに、大体の人はレベル0〜1です。 アナタのレベルはいくつでしたか?

□ レベル0:会議があることを知っている。

□ レベル1:会議のテーマを知っている。

□ レベル2:会議のテーマについて考えた。

□ レベル3:テーマに対して自分の意見がある。

□ レベル4:自分の意見の反対意見がある。

□ レベル5:テーマに対して落とし処がある。

□ レベル6:対策と実行案がある。

ちなみに、応用して使うなら、事前に相手のレベルをリサーチしておき、会議前に相手のレベルを引き上げるためのチェック表にしてみましょう。 アナタのモチベーションが削がれる前に使ってみる事をオススメします。

(第八の習慣 了)

第九の習慣:チームについて考えられる

(1)組織を意識して行動

もう既に8つの習慣についてお話しして来ました。

様々な話題であったものの、そろそろアナタもお気づきの事でしょう。

組織を考えて行動しなければならないという事に。

そして、アナタに自分がリーダーである事を自覚してもらう流れである事も同時に気づきましたか?

いい加減、あやふやな気持ちは捨ててしまいましょう。

僕ら療法士はリーダーシップを取って行動すべきポジションにいる事を自覚しましょう!

そして、その第一歩として必要なことは『言葉から変える』事です。

(2)『私は』 or 『私達は』

いわゆる優れたリーダーという存在は、強烈な発言力や行動力、煽動者のそれを持っている人では無いんです。

真に優れたリーダーとは、常に『私たちは』という視点で考えられる人物達なんです。

超個性とも言えるスティーブ・ジョブス氏でさえ、その名言の随所に『僕たちは……』、『(素晴らしい)〜をしよう』、『僕らの……』というように、組織を意識した表現をしているんですよね。

とは言え、天才は模倣の対象にはなりませんからね。 僕ら凡人は、もっとわかり易く理解していかなければなりませんよね。

(3)仲間と思ってもらう

その為にも、二つのチェックをしてみましょう。

□ 共に働く者の意見を自分の意見のように大切にして来ましたか?

□ 他人の失敗を自分の失敗と捉え、誠実に問題を検証していますか?

このたった二つができていれば、実はリーダーの元に信頼が集まり、チームの結束力が上がってしまうんです。

いいですか、ここがポイントです。

言い方一つで『リーダーの手足』と思われるか、『リーダーと共に成果を生み出そうとしている仲間』と思われるかが変わってくるんです。

共に働く仲間は、『傍観者』ではありません。 『当事者』なんですから!

(4)当事者意識の醸成

では、ここで更に当事者意識を促進させる小技を教えちゃいます。

なに、する事は一瞬にしてできる程、簡単にして単純明快。

『思い切って、仕事を任せる』んです。

そうする事で、はじめてアナタの考えている事や意図が仲間に伝わります。 アナタも経験があるのではありませんか? やって初めて理解する、ってね。

ついでにもう一つ教えますか。

『相手の話を最後まで聴く』

僕ら専門職がやりがちな失敗に、つい話を遮って、アナタの土俵にしてしまう。 これまた経験がありますよね。 最後まで話を聴いてあげましょうよ。

その上で、『僕たちは何が出来るのか?』を一緒に考えてみてくださいね。

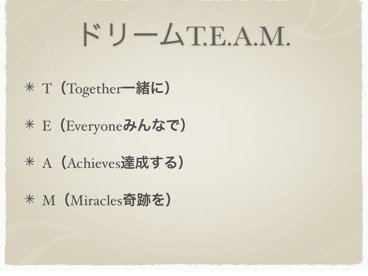

(5)ドリームチームの条件

チームについて考えるに当たって、どうせ考えるのであれば、より良いチームにしていく事を考えたいですよね。

今いるメンバーで考えられる限り最高のパフォーマンスが生み出せるなら、それ程イイ事はないです。

これを、『ドリーム・T.E.A.M.』と呼んでみませんか?

T.E.A.M.……すなわち、

みんなで一緒に奇跡を実現させる!

そんな、想いを共有出来るチームを生み出してくださいね。

きっと、アナタが気づいてないだけで、仲間は近くにいるはずですから。

(第九の習慣 了)

第十の習慣:専門職意識を捨てられる

(1)専門家であることを自覚する

さぁ、とうとう最後の習慣となりました。

十番目の習慣、それは『専門職意識を捨てられるかどうか』の一言に尽きます。

僕らは専門職……その筋の専門家です。 専門家が悪いわけではありません。

ただ、専門家とリーダーは別物だという事を理解する為にも、アナタ自身が専門家である事を自覚して欲しいんですね。

例えば、僕ら療法士という専門家がやりがちな過ちは……

・物事を難しく考え過ぎる。

・手段の為に目的は選ばない。

・相手の立場に降りて話が出来ない。

とまぁ、こんな処がメジャーですよね。 心当たりが無いとは言わせませんよ。 これらをリーダーが行おうとする時、全てが逆転しています。

・物事はシンプルに考える。

・目的の為に多くの選択肢と手段を持っている。

・相手が理解できる言語に適宜変換できる。

どうです? 発想がかなり真逆ですよね。

今まで専門職・専門家として行動して来ているのですから、いきなり捨てろと言われても難しいのはわかっています。

ですが、せめて『専門家として考えているのか?』、『リーダーとして判断するのか?』を分けて考えられるようにして下さいね。

(2)果たすべきことは何か?

そうすれば、アナタが今求められ、果たさなければならない事が何なのかを、冷静に判断できる事でしょう。

これからの時代は大きな変化がかなり短い単位でやって来ます。

今日の常識が明日の常識とは限らないのが、これからの世の中です。

アナタは常にアナタ自身が『果たすべきことは何か?』を考え続けてください。

これから時代を作っていくのは、僕らの次の世代であるアナタ達なのですから。

(3)まゆみのココロ

さて、最後の習慣でお伝えするのは二つの思考法です。

まず一つ目が、『まゆみのココロ』です。

コレは僕が通っていた高校で伝えられてきた『まゆみの精神』という教育方針の引用です。

まゆみの精神

・強靭であれ、その木の如く。

・しなやかであれ、その枝の如く。

・清楚であれ、その花の如く。

・誠実であれ、その朱き実の如く。

僕は、専門職になってからもう一度この言葉に触れたことで、物凄く実感を伴って、染み入ってきました。

ですので、皆さんともシェアさせていただきたいと思った次第です。

僕らは専門職……今時職人という事に抵抗を感じる人もいるでしょうが、テキストやマニュアルで教えられて身につく事は非常に少ない業種です。

ですので『自ら学び、正しい判断力を持つ人間になること』が求められる存在でもあるのです。

そして自分中心ではなく、何事にも『誠実で忍耐づよく努力出来る』ことで、はじめて身につく技術や思考があるという現実を受け止められるようになれるんです。

そうすことで、心身ともに意識せずにバランスの取れた『健全でたくましい』状態を維持した療法士……真に治療家の領域に踏み込むことにつながると僕は感じています。

(4)プロフェッショナルは海藻であれ

名残惜しいですが、正真正銘最後の思考法です。

それが『プロフェッショナルは海藻であれ』です。

海藻は、海中の地面に根を張り、どんな荒波や潮流が巻き起ころうと、柔軟性に富んだその身でもって、生き残ってきました。

僕らも今は大きな激流の渦中におります。

アナタは、ただ激流に流されてしまうつもりですか?

アナタは、気まぐれに変わる波に合わせてあっちにユラユラ、こっちにユラユラ根無し草として生きて行きますか?

世の中は多くの情報に溢れ、小手先のテクニックならいくらでも無料で手に入ります。

ですが、テクニックはあくまで人が使う道具です。

人そのものが、身も心もレベルアップしない限りしない限り、本当の意味で生き残れるとは到底思えません。

多くの近道らしきものを提示する情報が身近に存在したとしても、浮気せず、地道に基礎と地力をチューンナップする事で、はじめてこれからの時代を生き残れる療法士になっていけるんです。

僕らJIR協会の認定セラピストは、アナタに生き残る術とそれに必要な道筋を提示しました。 あとは、全てアナタ次第です。

行動しますか?orしませんか?

行動するのでしたら、共にこれからのリハビリ業界で生き残れる療法士になれるよう、僕らや、JIR協会仲村ケイ会長の背中を追ってきてくださいね。 僕たちは常に皆さんの前に立ち魅せる背中をさらし続けます。

(第十の習慣 了)

さいごに

いかがでしたか?

今回のこの本は、JIR協会でマネジメント講師を拝命してより数回にわたって行なってきた、PTOTの為のマネジメント入門講座『リーダー編』を整理したものです。

もともとは、P.F.ドラッカーの『リーダーの条件』という本の中に出てくる『成果をあげる8つの習慣』に、僕の経験からの2つを追加し、更に現場のなかで僕が日常使い、成果の上がった内容を盛り込ませてもらいました。

ただ、あくまで2012年の5月現在の内容であり、時間の経過とともに臨床現場での実践内容が変更され続けてもおります。

巷に溢れる、仕事術や自己啓発の本に書いてある内容と重複していると思えるものもあるでしょう。

マネジメントの大原則である部分や、誰もが知っている一般的な内容も含まれてはおります。

ですが、僕はそれらの本を読ませてもらい、実際に使ってみて、今でも継続して使っているもの、確実に結果が出せるものばかりを選んでおります。

様々な本を手に取る前にこの本を読む事になったのでしたら、幸いです。

まずは、この本の内容を90日間使ってみてください。

実際に継続して使ってみることで、はじめて結果が出せるようになります。

残念ながら、僕が話した内容は、小手先のテクニックではありません。

確実に結果が出せるようになるための、地味で目新しくない内容になっています。

目新しい、キャッチーで効果がすぐに出そうだと思えるテクニックは本屋さんでたくさん売っています。

遠慮はいりません。

どうぞ、そちらをお買い求めください。

僕の知らないテクニックや、僕が使えなかっただけで、もっと即効性のあるものがあるかもしれません。

ただ、僕のように療法士で、しかも病院や施設という、一般の会社とやや趣きが異なる社会で悩んでいる人だからこその悩みもあることでしょう。

そんなプロフェッショナルな人達にこそ、是非手にとって、読んで、継続して欲しいと、切に願っております。

この本がアナタの療法士人生のバイブルとなってくれることを願っております。

ありがとう。

2012年5月某日 作業療法塾塾長 JIR協会マネジメント講師 齋藤 信

*注意*

こちらは「療法士リーダー10の習慣2018年改定版」の無料公開版です。

無料版なので、追記や更新はいたしません。

また、2012年執筆当時の考えや内容です。

JIR協会は現在「一般社団法人 国際統合リハビリテーション協会(IAIR)」であり、現会長は創始者の仲村ケイではなく、二代目の森本義朗会長です。

現在のIAIRの考え方とは異なる表現をしている部分もあります。

更新され続ける現在の考えをリアルタイムに知りたい方は、

「療法士リーダー10の習慣2018年改定版」をご購入ください。

こちらでいただいたコメントや質問などは、2018年改訂版で随時追記してまいります。ご承知おきください。(2018.11.3 齋藤信)

いいなと思ったら応援しよう!