Photo by

ticktack_world

ルールってなんだ?超国家組織EUのルールの作り方

*本記事は2020年に弊社ウェブサイトにて公開していた連載の再掲です*

色々なルールで世界をリードしようとしているかに見えるEU。

今日は、超国家組織EUが域内のルールをどうやって作っているのかをご紹介します。

・・・・・・・

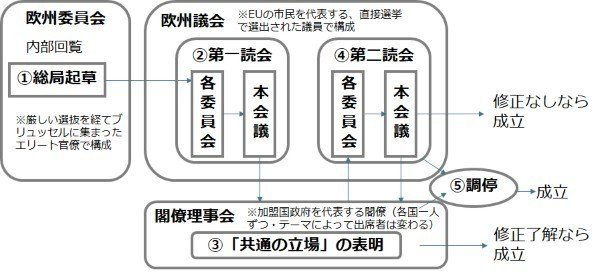

EUは、

・加盟国の選抜官僚による『欧州委員会』という役所

・市民の直接選挙で選ばれる『欧州議会』という国会的なもの

・加盟国の政府から代表1名が出席する『閣僚理事会』

を有しています。

※なお、閣僚理事会は、トピックによって参加者を変えることができます。

なので、事実上二院制の立法と言えます。

≪立法プロセス≫

1.役所(欧州委員会)が法案を提出

2.欧州議会で修正を協議し、閣僚理事会に提出

※ 以下、理事会の修正がなければ、その時点で成立

3.閣僚理事会が修正を協議し、「共通の立場」を表明、欧州議会に戻す4.欧州議会は、修正を行って、閣僚理事会に再提出

5.閣僚理事会が、さらに修正を必要とする場合、欧州議会との調停へ

(ちなみに、議員立法は存在しません。)

欧州議会はEU全域のことを考える。

閣僚理事会は各国政府を代弁する、という明確な役割分担があるということですね。

国を集めて連邦制のような形になると、閣僚理事会のような「各国政府の立場」を考慮し、意見する、もう一つの代表機関が必要になってくるのでしょう。

・・・・・・

日本も二院制です。しかし、日本における衆議院の優越のような仕組みは、欧州議会と閣僚理事会の間には存在せず、対等を旨とするようです。

「民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全ての政治体制を除けば、だが」

とは英国首相チャーチルの言葉。

人間が集団で一つのことを決めるための試行錯誤。

組織の形は、それぞれの国や地域が少しでも良い社会をと、権力や人間のエゴと格闘してきた結果、とも言えるのではないでしょうか。

歴史も、意思決定の仕組みの変遷という切り口で見直すと、なかなか面白いものがあります。インターネットやAIという武器を持つ我々の世代は、これからどのように集団のルール作りのデザインを進化させていけるのでしょうか。

ともあれ、海外を知ることは自分を知ることとなり、面白いですね!

*参考*

日本貿易振興機構(ジェトロ)2017年3月「EU のルール形成に関する調査報告書」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/cd421881928e3e57/report1703-4.pdf

藤井俊彦、『競争戦略としてのグローバルルール 世界市場で勝つ企業の秘訣』東洋経済、2012年

いいなと思ったら応援しよう!