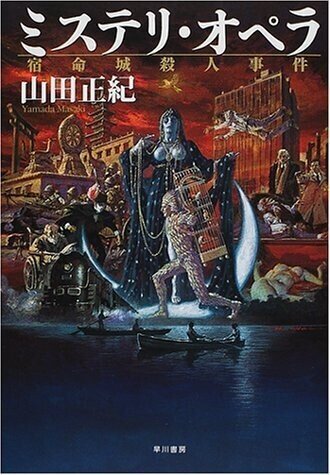

◆読書日記.《山田正紀『ミステリ・オペラ 宿命城殺人事件』》

※本稿は某SNSに2021年6月16日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

山田正紀『ミステリ・オペラ 宿命城殺人事件』読了。

若干23歳で長編『神狩り』でデビューし天才ともてはやされたSF界の巨匠であり、その他にも冒険小説、秘境小説、ホラー、時代小説まで書くオールラウンダーの才人・山田正紀が推理作家協会賞と本格ミステリ大賞W受賞して絶賛された二千枚の超大作ミステリです!

<あらすじ>

本作は様々な時代、日本と戦時中の満州国を跨いで展開される壮大な構想のミステリ。

平成元年、編集者の荻原祐介がビルの屋上から転落死した。自殺と思われたが、屋上から落ちたと思われる彼の体は、落下途中でふわふわと暫く宙を浮かんでいた言う目撃者が現れる。

彼に関わる事件はそれだけで終わるものではなかった。

遺体保管所から一時期、荻原祐介の遺体が消えてしまうという事態が発生する。また、荻原の妻である桐子の周囲で、死んだはずの祐介の姿を見かけるようになる……。

一体、何が起ころうとしているのか?

荻原桐子は次第にヒュー・エバレットの論文『量子力学の多世界解釈』に影響され、平行世界の存在を信じるようになる。

祖父の残した幾つかの古書――戦前に書かれながら発表されなかった探偵小説家・小城魚太郎の『宿命城殺人事件』、そしてその探偵小説に書かれた登場人物のモデルとなった善知鳥亮一の手記――を通して、その舞台となった戦時中の満州国は黒竜江省玄圃溝にある「宿命城(シュウミンツェアン)」に自分が迷い込み、朱月華(チュウ・ユエホワ)になって事件に巻き込まれているという想念を持つようになる……。

昭和13年、満州国。

そこではプロパガンダを狙い、日本の総務庁企画処によって計画された"国策オペラ"としてモーツァルトの『魔笛』が満州の建国神廟にて奉納される事となっていた。

このオペラを撮影しようと今、満州映画協会の関係者やオペラ関係者が次々と現地に集まってきていた。

丁度その頃、宿命城の周辺では抗日組織が様々な破壊活動を行っているという。

そんな暗雲漂う満州の地で遂に、この国策オペラ『魔笛』の関係者が、まるで探偵小説のような奇妙な殺され方をしたのだった……というお話。

<感想>

あの巨匠が3年をかけてこれまでかつてなかった分量の本格ミステリを書いた!

……という、事前の期待が否が応でも上がってしまう条件が揃ってしまった作品だったが、これは山田さんの悪い所が全部出てしまっているな、というのが読後の正直な感想。

山田さんの最も悪いクセはしばしばオチがしょぼくなるという事。

元々のホームグラウンドであるSFの過去の名作でもけっこうそういう所があって、酷いのになると「おれたちの戦いはこれからも続いていく!」みたいな「打ち切り漫画の最終回」のようなものまで見受けられるほどだ。

だがこれはアイデアを際限なく広げまくって畳み切れなくてもその先を想像させるような終わり方であれば、必ずしも失敗とは言えない。

だが、本格ミステリの場合は、その多くは大抵失敗する。

「オチ」が非常に重要となる本格ミステリでそういう「オチがしょぼい」感じになってしまうのは、下策でしかない。

本作の評価を辛くしている人と言うのは、大体が本書の「オチがしょぼい」という点に違和感を持ってしまっているのだと思う。

これも山田さんの悪いクセなのだが「トリックが薄く軽い」というのもオチのしょぼさに繋がっていると思う。

そもそも優れたトリックというものは人間心理の裏をつくものでなければ、優れているとは言えない。オチが予想できたり、オチが予想以下だったり……というトリックでは、そもそも読者は意表を突かれる事はない。

伏線についても、「え、そんな情報、事前に書いてた?」といった証拠の数々が真相を話す男の口から次々に出てきて「そんなの、読者が真相をあれこれと推理できるわけないでしょ?」と思わずにいられないほど伏線の張り方が雑。

しかも登場人物が自ら「これはこじつけに聞こえるかもしれませんが……」などと言っている通り、まさに「こじつけ」にしか聞こえない強引な真相のオンパレード。

「屋上から落下した男が空中を浮いていた」という不可思議な状況も「単に"あれ"が浮いてたから、それを人と見間違っただけ」というお粗末なアイデア。

これでは友人が「山田正紀はミステリの伏線の張り方をどこか勘違いしている」と言っていたのも頷ける。

何だかこの白々しさと強引さは何かに似ていると思ったら、――あれだ。江戸川乱歩の少年探偵団もののトリックだ。

いくら魅力的な不可能犯罪が発生したからと言って、例えば空飛ぶ怪物の正体が「背中にヘリのラジコンを付けた人形だった」的な子供だましテクニックを大人の読み物で再現されても困ってしまう。説明が付けられたら何でもトリックが成立するかのようだ。

この作品は一つの謎を深堀していくような作りではなく、一つの不可能犯罪が起こったら「じゃあ、次!」次の不可能犯罪が発生したら「じゃあまた次!」……と言ったように、次から次に不可解な事件が発生していく。

終始この調子でどんどん色んな探偵小説的事件が発生して、解決しないままどんどん次のシチュエーションに移っていく。

一つ一つの事件はあっさりとしか触れられず、「謎」は深まっていかずに拡散していく。だから、全体的にとっちらかって、とりとめのない内容になってしまった。

こういう所も山田正紀の悪い所だ。

彼はアイデアマンなのである。

ありとあらゆるアイデアが投入されていてそこは面白いのだが、一つ一つのアイデアが小粒すぎるのだ。

本書でもパラレルワールドから満州国、オペラ『魔笛』、検閲図書館、浮遊する自殺者、甲骨文の暗号、トランプ占いの暗号、チベット様式の城などなど……「よくそんなの知ってるな」というほどの該博さを見せる。

そして、山田正紀はあらゆる知識を作品のテーマに取り込むのが非常に巧いのである。どんな知識であっても作品のテーマにする事ができるのではないかと思わせられる所がある。

だが、その分そのアイデアの「掘り下げ」が浅くなってしまう事がしばしばあるのだ。

ぼくは山田正紀のミステリの中でも『神曲法廷』は好きな方なのだが、このミステリのテーマとして扱っているダンテの『神曲』も、『神曲』とはどういった物語で、それを現代の殺人事件に絡めてどう語るのか、現代の殺人事件を通して『神曲』をどう語るのか?といった部分はけっこうなおざりで、単に雰囲気づくりのスパイスとして使ったような感じしかしない、かなりアッサリ目の語り方だったという印象が強い。

これは、本作についても同じなのである。

けっきょく一つ一つのテーマは最終的にサラリと流されてしまう。かくて本書では「小粒なアイデアの総合博覧会」と化したような様相を呈してしまっている。

本書を貫く大きなテーマ「ミステリ」にしてからが、そうだ。

「この世の中には異常なもの、畸形的なものに仮託することでしか、その真実を語る事ができないそんなものがあるのではないか。(略)この世には探偵小説でしか語れない真実というものがあるのも、また事実であるんだぜ」というセリフが本作では幾度か象徴的に使われている。

それは、この小説が大枠ではミステリそれ自体をテーマとしているメタミステリであるからこその言葉なのだろうが、この言葉の真相についても少々強引な所があった。

この作品で利用されている「探偵小説でしか語れない真実」というものは、「真実」などではなくて、例えば「こんな散文的な無意味な殺され方をされるだなんて……こんな死に方をするくらいだったら、よほど探偵小説的な意味のある殺され方のほうがまだ救われる」的な、例の笠井潔の「大量生/大量死論」に回収されてしまうような結論が出てきたりする。

それは本当にリアルな感覚なのか?

現実的には「散文的な死」のほうが人生にはよほど多くて、よほどリアルな感覚ではないのか。

たいてい人の「突然死」は、その人の人生の文脈とは何の脈絡もなく突発的に起こるものだし、たいていの「変死」についても同じ事だ。

「意義のある殺され方」をされようとされまいと、「どちらかがマシ」だなんて事を考える人など、果たして現実的にいるのだろうか? そして、そこにわざわざトンデモなトリックをでっち上げてまで真相を誤魔化そうだなんて発想が起こるのだろうか?

そう考えると、ここで書かれている諸々の動機というものは、普通のリアルな人間心理からかけ離れた観念的すぎるものに思えてしまうのである。

更に、散文的な無意味な殺され方の代わりに偽探偵役が語る「事の真相」というのが、上述したようにことごとく「強引」なもので「しょぼい」と言わざるを得ない。

ぼくの見た所、今回のコンセプトは「アンチミステリ」を意識しているものと思われる。

だが、それも逆効果になってしまっているのが惜しい。

山田正紀の凄い所はストーリーテリングが巧みな所なのだが、『黒死館殺人事件』を意識しているためか、文章を重厚なものにしているのでストーリーのテンポが著しく悪い。

それが『黒死館殺人事件』レベルで作品の雰囲気や過剰性に寄与しているのであればいいのだが、明かされるトリックがことごとく小粒なため、文体の「重さ」が雰囲気に寄与せず空転してしまっている。

もったいつけてもったいつけて……「ここぞ!」という所で明かされるトリックが小粒なものだと、それじゃあ今まで勿体ぶって散々じらしていたのは何だったの?という風にもなる。

斯くしてミステリ・オペラはまさしくオペラ『魔笛』同様に、不可解な支離滅裂さを見せて幕を閉じるのであった。――