◆読書日記.《フィリップ・K・ディック『虚空の眼』》

※本稿は某SNSに2020年2月17日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

フィリップ・K・ディック『虚空の眼』読了。

ご存知「多重現実の地獄」を描き出すSF界の巨匠。

本書はディックが若干26歳の頃にたった2週間で書き上げた長編小説だそうです!やっぱスゲェなディック……(;´Д`) ディックにしてはかなりシンプルに「SFしてるッ!」手作品ですけど、例のテーマは健在ですねぇ。

<あらすじ>

時は1959年カルフォルニア。

突如ベルモント・ベヴァトロン偏向装置が暴走。60億ヴォルトの陽子ビームが当日見学に来ていた8名の人々を薙ぎ払った……。

当時、観察台のうえで見学していた8名は足場を焼き払われて落下。磁場が取り除かれ、強力な放射線が中和するまで彼らは負傷してショック状態のままだった。

被害者のうちの一人、その研究所に所属していた電子工学研究者のジャック・ハミルトンは病院のベッドの上で目を覚ました。彼は負傷しながらも一命をとりとめたのだ。

見学者の中の一人だった妻のマーシャも無事だった。彼らはその晩には退院となり帰宅する事となったのだが、どこか奇妙な非現実感を抱いていた……というお話。

<感想>

この後、ディックのいつもながらの「地獄」が待っていて、主人公らは「ここが現実の世界ではない」という事に気が付いて、元の状態に戻るために必死にその異様な世界観の中でもがき苦しむという事となる。

26歳の四作目の長編なのである程度エンターテイメントを意識したところもあったのだろうと思うが、それにしてもディックにしては実に設定がシンプルで、物語の流れも実にストレートだと思う。

でも、それでも抜群におもしろいのは流石にディックだ。

何重にも襲い掛かって来る異様な世界というのは、それだけでもうディックの独壇場だ。

ディックの凄い所は、それがSF的アイデアであるというだけでなく、ディック独自のテーマと有機的につながっているというところだろう。

ディックは常に芸術性の高いものを書きたがっていたので、エンターテイメント性を強めにしたものは自作であっても「これはクソだ」と言っていたくらいの文学志向があった。

ディック的なテーマとは、何と言っても「現実とは何か?」だろう。

ディックは若い頃からアンフェタミン等の覚せい剤を使っていたと言われているだけあって、常に「現実と幻想」というものについて考えていたのだろうと思う。

これはぼくの超越論的現象学的興味とも合致する。伝統的西洋哲学的に言うならば、ディック的なテーマとは「"主客の一致"とは一体何なのか?」という事となるだろう。

おのれの全ての知覚を騙して本物のように錯覚させる「幻覚」とは何なのか? おのれの知覚全てを騙されてしまったら、我々はいったい何を「現実」と認識すればいいのか? そもそも一体、我々は「いま自分が見ているこの世界が"現実"だ」と、どうしたら証明できるのか? という、昔ながらの哲学的アポリアだ。

「主客の一致=真理」としてきて、その「真理」をどう証明すればいいのかという事に、西洋は長い事様々なアイデアを投入してきた。

フッサール的な立場で言えば「主客の一致=真理」などと言うものは、ない。だが、その「ない」所から我々の学問と言うものは出発していかなければならないのだ、という事となる。

ディック的なテーマはこの「現実とは何か?」というテーマを深掘りするために様々なシチュエーションを用意して様々な角度から読者に「本当の現実とは何か?」と問いかけて来る。

考えてみれば、本書のラストでは8人の被害者は無事現実に戻るのだが、ディックは、そこにある「含み」を持たせている所が怖いのだ。「本当に"真の現実"に戻ってきたと思うのかい?」と匂わせているのである。

そう考えてみると本作は一見してディックにしては珍しい、あるべきものが全てあるべき所に納まる「大団円」を迎えてフィナーレを締めくくっているように見えるのだが、その裏ではわかる人にだけ分かるリドル・ストーリーとなっている……のではないだろうか?

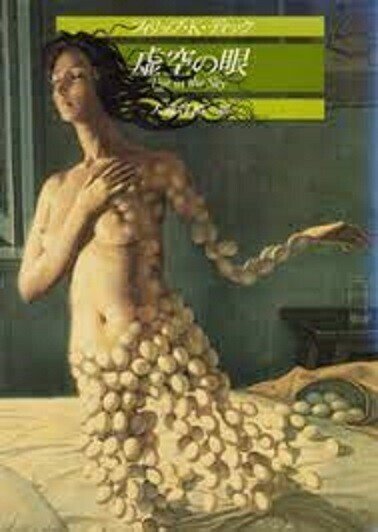

さて、因みに今回読んだのは創元推理文庫版の『虚空の眼』なのだが、この表紙はぼくの好きな藤野一友の『レダのアレルギー』という絵が装画として使われている。創元社文庫版のディックの表紙は藤野さんが担当していたのだが『ヴァリス』といい『聖なる侵入』といい、全てウットリするほど好きだったのを覚えている。