〈水の中で自由になろう〉④浮かぶ

今回紹介する課題は,「浮かぶ+動く」です。

浮かぶためには「脱力」が必要になりますが,浮いているだけでは,そのうちしずんでいってしまいます。浮き続けるためには,体を動かさなければなりません。体を動かすためには,力を入れなければなりません。矛盾していますよね。

では,「脱力しているのに体を動かす」とは,どういうことなのでしょうか。力を抜いたまま体を動かすという,矛盾を克服する実験をしていきましょう。

「脱力すること」と,「浮きやすい姿勢」をとることを学んだら,浮いた状態で移動することをたのしみます。みんなで壁に背中をつけた状態で,どこまで移動できるか試してみましょう。

決して競争ではないのですが,「一番遠くまで行きたい!」と思うのが子どもの性です。どうしたら,遠くまで移動できるのか,いろいろと実験してみましょう。

プールの底はけってもよいですが,壁をけるのはナシにしてください。あくまでもこれは,「脱力浮きでどこまで行けるか」を試す課題です。

壁をけって進むとなると,「けのび」に近い形になってしまいます。

本書では,この脱力した状態の「ふしうき」と,体を締めてストリームラインをつくる「けのび」とを,明確に分けて考えています。

詳しくは,コラム③「ふしうきとけのびの話」をご参照ください。

これは,とても気持ちのよい課題で,子どもたちからも人気です。

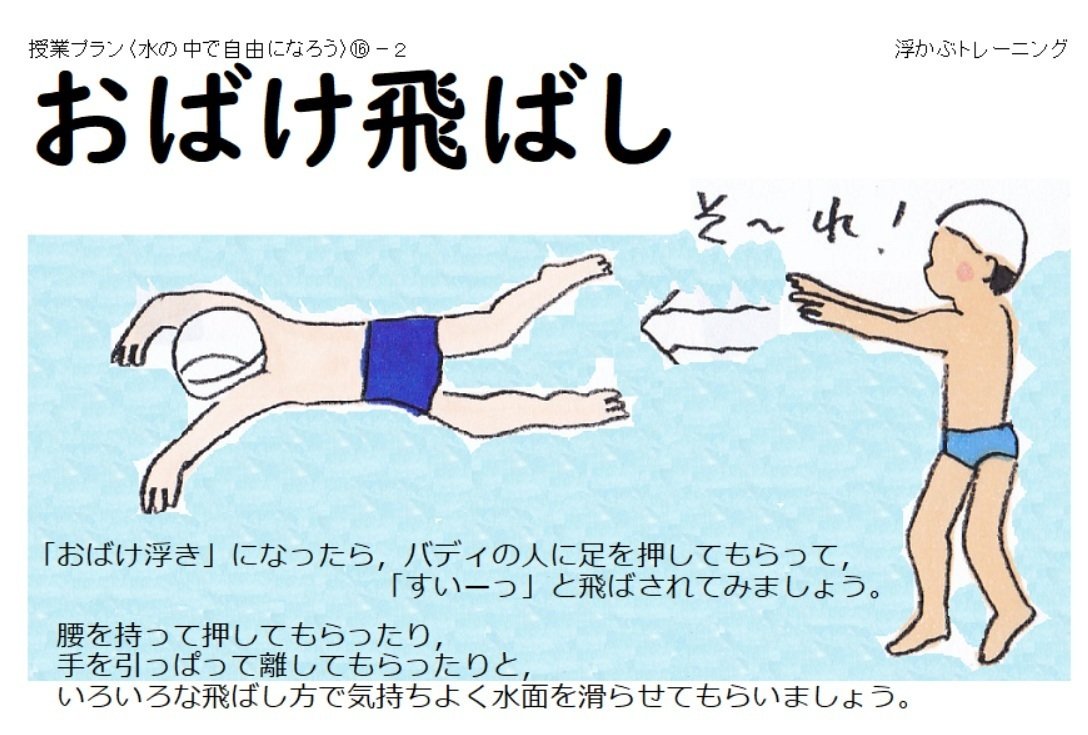

自分は脱力して浮くことに専念していればよくて,あとは友だちが「すいーっ」と投げてくれます。

脱力に専念しているから気づくことなのかもしれませんが,進んでいるときというのは,何もしていないときよりも浮いていられます。この課題のよいところは,「進む力がはたらいているときは,浮きやすい」ということを体験できることかもしれません。

押して飛ばしてあげるのが人気ですが,手をひっぱり投げてもらう方法もたのしいです。いろいろな投げ方を試してみて,自分たちのお気に入りを探してみましょう。

「力を抜いたまま,でも体は動かすことができる」と感じられる,典型的な練習です。体は早く動かすのではなく,ゆっくり動かします。水がバシャバシャと音を立つようでは早すぎです。ぐにゃぐにゃのくらげのような動きで,体をねじってみてください。

全身の力が抜けていれば,足が自然とキックを打ってくれます。それを感じてみましょう。前に進まなくても大丈夫です。自分の体の力が抜けているのに,体を動かせていることを感じてみてください。

「背中で浮く」のは,とてもたのしい運動です。しかも,顔を水につけなくてよいので,もぐることができない子でも,一緒にたのしめる課題です。

ただし,鼻から水が入ってしまうと痛い思いをするので,最初に呼吸の仕方だけ確認しておきましょう。やり方は水中と同じで,鼻から息を出し,口から空気を吸います。この呼吸法に慣れていれば,鼻から水が入って痛い思いをすることはありません。

浮かぶための姿勢は少し複雑で,急にはできません。でも,順番にやっていけば,だんだんとできるようになります。まずは,「ちゃんと沈む」こと。沈んだ分だけ浮力が働き,浮かぶことができます。

水面にあるのは「顔の表面」と,「張った胸」,それに「膝のお皿」ぐらいです。そこを浮かすために,ほかの全ては,水中にちゃんと沈めてください。あとは,「笑顔」です。笑顔は,体をリラックスさせ,自然と脱力させてくれます。

力を使わず,長く水面に浮いているために,もっとも優れている泳ぎ方とされているのが,この「イカ泳ぎ」です。日本水難救済会が発案し,この名前をつけて普及につとめています。

安全対策として謳われている泳ぎですが,これは「たのしい課題」です。学校の授業で扱わないのはもったいないでしょう。

いか泳ぎをする前に,「スカーリング」も教えてみてください。「十円玉を縦にして水に落とすと,ストーンと落ちてしまうけど,ななめにして水に落とすと,ひらひらとゆっくり下に落ちていくでしょう。あの感じを手のひらで作ると,水の抵抗をもらえて浮かぶことができるよ」と伝えています。もしくは,「水を,小さい子の頭だと思って,よしよしする感じで繰り返してごらん」と伝えるのもよいと思います。

前に出した「おばけの手」に,頭の上からかぶせるようにもう片方の「おばけの手」を重ねようとすることで,回転するきっかけをつくります。こうすることで,片方の肩が自然と水中にしずむのです。

たとえば,伸ばした左手の甲に,右手をかぶせようとすると,左肩が水中にしずみます。そのとき,そのまま左回転して背浮きになってもよいですし,重ねた拍子に今度は右肩が下がりますから,その勢いを使って右回転してもよいです。

大切なのは,自分の長体軸を中心に,肩を左右にしずめたり,浮かせたりして動かすことです。右回転ができたら,今度は,左回転ができるかどうか試してみましょう。

「背浮き」になれたら,今度は背浮きで少し進みながら,どちらかの肩を水中にしずめようとしてみてください。とても簡単に,「おばけ浮き」に戻ることができるでしょう。こちらも,右回転ができたら,左回転を試してみるなど,どちらもできるのか,試してみましょう。

これまでの課題は,「脱力すること」が「浮かぶこと」の大事な条件でした。ただ,もう一つ「浮かぶこと」の条件があることも学んできました。それは「進むこと」です。推進力があれば,自然と体は浮いていられるのです。

そこで次は,水中で最も進みやすい形をつくります。

それが,ストリームライン(流線型)です。

進行方向の正面から見たときに,「面積が小さく」なればなるほど,水の抵抗が少なくなり,より前に進みやすくなります。

ストリームラインを作るには,体を引き締めるように力を入れる必要があります。陸上では,手を頭の後ろで組み,おなかをひっこめて,つま先立ちする感じに力を入れます。つま先立ちしようとすると,おしりに力が入るのを感じると思います。それが,「体の締め」と呼ばれる力の入れ方です。この力の入れ方を意識して,この後の課題に取り組んでみましょう。

今までに意識してきた姿勢を総動員する課題です。

スタート時に体が水面より上にあると,バッシャーンと水が跳ねてしまって前には進めません。最初はしっかり水中にしずむことが大事で,そのためには視線は正面に向けることが必要なのでした。

その後,しっかりとストリームラインを作ります。そのときには,視線はプールの底に落とす感じで頭を入れ,正面から見た面積を小さくします。

けり方は,勢いよくジャンプしてはいけません。ジョボッと音がしてしまうようでは,それだけ水の抵抗を受けてしまって,せっかくのジャンプの勢いを消されてしまっていることになります。

そこで,水の抵抗を極力受けないように,ゆっくりと,せのびをしていくような感じで壁をけってみましょう。

上手にできたら,プールの横を「けのび」だけで移動できるようになるかもしれません。どこまでいけるか試してみましょう。

この運動は,この後の「イルカとび」をするための準備動作です。

下に気持ちよくもぐるためには,一度おしりを上げてから足を伸ばす必要があるのですが,「もぐった状態で,おしりを上げて,足を伸ばす」という動作が,なかなかいっぺんにはできないのです。

そこで一度,運動を分けて行い,それぞれの動作に慣れてから,つなげてみるという方法を考えました。

「体を折りたたむようにもぐって,ジャンプしておしりを水面に出す」

…これだけなら,みんなで安心して取り組めます。

「せーの」で,みんなでやってみてもよいですし,右サイドの子たちだけでやって,それを左サイドの子たちがそろっているか見ているのでもよいです。

隣から順番に,「おしり浮かし」がウェーブのようにやってくるのも盛り上がります。そんな取り組みがあると,苦手な子も,ウェーブにあわせて,ついやってしまうことがあります。

そんなとき,たとえできない子がいても「できるまでやらせる」ということは,しなくて大丈夫です。1度だけのきっかけでは,なかなか変われないかもしれませんが,毎回の授業で1回でも取り組んでいれば,それだけ変わるきっかけを提供できていることになります。「今度こそやってみよう!」と本人が覚悟を決められるまで,待ってあげることも大切です。

学校のプールに赤い補助台があれば,これを使って「イルカすべり」をしてみましょう。

先にも書きましたが「イルカとび」は,「体を折りたたんでもぐって」「ジャンプしておしりを浮かし」「足を伸ばして重心を移動させて進む」の3段階があります。

でも,この「イルカすべり」であれば,体を折りたたんでもぐったら,台の分すでにジャンプした状態になっていますので,ジャンプをするという動作を省いて,足を伸ばすところを意識するだけで,「イルカとび」の動きができます。

コースロープがあれば,それを跳び越えて「イルカすべり」ができるかどうか,挑戦してみましょう。

「イルカとび」の推進力は,重心の上下運動です。はじめは腰のところにあった重心が,足を伸ばすことにより,胸のところまで下がってきますので,下にストーンと気持ちよくもぐれるようになるのです。

その推進力を,ストリームラインを意識することで維持し,今度は,そのつけた勢いを上昇に使います。上昇した分,今度は位置エネルギーがたまりますから,腰に戻ってきた重心を,再度胸に移動させることで,またもぐっていく推進力がもらえます。これを繰り返すことで,体に力を入れていても,イルカの泳ぎのように進むことが可能になり,その推進力で浮かんでいられるようになる,というわけです。

この動きは,「平泳ぎ」や「バタフライ」などの泳法の基本になっていく,重要な課題です。

「怖くてできない…という子には,少し低くしてあげるといいよ」とアドバイスしてあげると,子どもたちが考えて,くぐる子のレベルに合わせた課題にしてあげられるのが,とてもよいです。

みんながくぐれたら,交代して,輪っかを作ってくれていた子たちにも挑戦させてあげましょう。

また,逆にすごく低く輪を作って,そこをくぐることができるかに挑戦させる子たちもいておもしろいです。いろいろなことを始める子どもたちを楽しんでみてください。

上手にもぐれるようになったら,「股くぐり」をしてみましょう。これは,子どもたちからとても人気のある課題です。水中じゃんけんもたのしいし,まけた子は,勝った子の足の間をくぐらなければなりません。

上手に「イルカとび」ができない子は,友だちのおなかにぶつかってしまったりして,上手にくぐれません。どうしたらいいのか,よく方法を考えさせてください。

くぐる前に,しっかり「おしり浮かし」をしてから,足を伸ばすようにすると,スーッとしずんで,上手にくぐれることがわかるでしょう。

お互いにくぐれるようになったら,他のバディの子たちと一緒になって,一気に3人の足の間をくぐれるか,チャレンジしてみてください。できると,とても嬉しい気持ちになるでしょう。

ここまでに紹介した課題を少しずつ組み合わせることで,授業をつくっていきます。それぞれの課題を短い時間で試しているだけでも,いろいろな運動材が手に入り,たのしみながらも,運動感覚が豊かになっていくでしょう。

あとは,いざ「泳ごう」としたときに,これらの運動感覚を,自分のやろうとした運動として呼び出すことができるのかの勝負になってきます。

次回は,いよいよ,授業プラン〈クロールと背泳ぎ〉です。お楽しみに!

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?