〈水の中で自由になろう〉①水慣れ

水を怖がっている子が,「これだったらできそうだな~」という, ちょっとがんばれば手のとどくような,さまざまな課題に取り組みながら〈水のルール〉を理解し,だんだんと恐怖心を安心感に変えていくことをねらった授業プランです。

水の中が怖い原因は〈自分で思った通りに動けないため〉です。

実は,泳げるという人でも,水の中で自分の体を100%コントロールできているという人は希(まれ)です。自分の予想通りに,水中で体を動かせるようになったとき,おのずと,水の中で運動するのがたのしくなったり,さまざまな泳ぎ方ができるようになっていくでしょう。

4泳法ができるようになる前に必要な,水の中の基本的な動きや感覚を,出される課題にチャレンジしながら獲得し,できるようになっていくことで,たのしみながら泳げるようになる土台をつくります。

今回は,その中でも〈水慣れ〉編をお届けします!

①みんなでシャワー

あくまでも,シャワーは暑い日にあびるのが気持ちがいいです。寒い日にやってしまうと逆効果になるのでやめましょう。低学年であれば,「クラスみんなで,順番に」というのもよいですが,中・高学年になったら,「顔に水がかかるのを嫌がっている子たちを集めたグループで」やるのがオススメです。

顔に水がかかる「絶対にイヤなこと」も,みんなでやっていると,なんとなくできてしまうことがあります。ひとりで挑戦してしまうと,キライな水と一対一で向き合うことになってしまって,辛くなるばかりですが,みんなで一緒に「せーの」でやると,気が紛れるし,なんだかたのしいものです。

それでもイヤがったら,「手で顔を押さえながらやっていいよー」とアドバイスしてあげましょう。慣れてきたら,手の力を緩めたり,手を外していければよいのです。

②下向きシャワー

「最初は怖いかもしれませんが,勇気を出して目をあけてみましょう」と伝えてください。この問題の結果は「イ」で,不思議と目の中に水は入ってきません。目のつくりやまつげのおかげで,目に水は入らないような仕組みになっているのです。

このように,水と人間の体のつくりにはいくつかのルールがあって,それを一つ一つ試しながら知っていくことで,安心感につながっていくことを狙っています。

例えば,授業書《空気と水》で学ぶことができる「空気のあるところに,水は入ってこない」という科学の法則が腑に落ちてわかっていたら,「鼻の穴にだって,空気で満たしてさえいれば,鼻をつままなくても絶対に水は入ってこないんだよ」と伝えることで理解が進み,安心してもぐることにつながることがあります。

それも,本当かどうか意識しながら,自分の体を使った仮説実験を繰り返していくことが大切になります。

③お地蔵さん

「お地蔵さん」は,子どもたちの中で大好きな遊びです。「滝修行するよー」とさそっても喜びます。

しかしながら,顔に水がかかるのをイヤがる子は,これすらもおそろしがります。そこで,そういう子には,まずは「お地蔵さんに水をかける役」をやってもらうとよいです。

例えば,先生や友だちにお地蔵さん役としてプールサイドに座ってもらい,そのお地蔵さんにひたすら水をかけてもらうのです。かけられている子がたのしんでいる様子を見ているうちに,だんだんと「もしかしたら,大丈夫なのかも?」と思えてくるので,様子をみながら「今度は,あなたもお地蔵さんをやってみよう!」と明るく誘ってみてください。きっと,怖がりながらもチャレンジしてくれると思います。

ゴーグルをつけてやってみたり,ゴーグルをつけずに手で顔を押さえてやってみたり,目をつぶったままやってみたり,目をあけたままでやってみたりと,いろいろなパターンで試してみましょう。

④シャワーでソング

ずっとシャワーを浴び続けるというのは,イヤな子にとっては苦痛な時間となるものです。でも,「みんなで歌を歌う」などという目的が加えられると,そちらに意識が向かう分,「水を浴びる」というトレーニングをしていることを,すっかり忘れさせてくれます。

しかも,通常ならキャーキャー言いながらシャワーを浴びるところで,みんなで歌を歌っているなんて,シーン自体がシュールでおもしろいです。そのたのしさを味わいながら,笑顔で取り組みたい課題です。

みんなが好きな流行りの歌でもよいですが,一番盛り上がるのは「校歌」です。ぜひ,一番だけでよいので,みんなで大声で歌ってみてください。

⑤シャワーで宝物ひろい

『たのしい授業』(2019年5月号 No.491)に掲載された,平野恵子さんの実践です。通常なら,プールの中に宝物をまいて,それをもぐって拾うのが「宝物拾い」ですが,それだと,水にもぐれない子はたのしめません。

そこで,まだ水慣れが必要な子たちを集めたグループをつくって,シャワーの中で宝物拾いをする,というアイデアが生まれました。ゴム製の宝物や、ゴムホースを切って作った宝物を,シャワーの中にばらまいて,「用意,スタート!」と言って拾ってもらいます。拾った宝物は,水がたくさん落ちてくるところに置いた「かご」の中に戻したり,先生がそのかごを持ち上げたところに入れてもらうのです。

すると,自然と顔を上げますから,シャワーの水は否応なしに顔にかかります。ところが,子どもたちはそれを忘れて,宝物集めに夢中になってしまうのです。

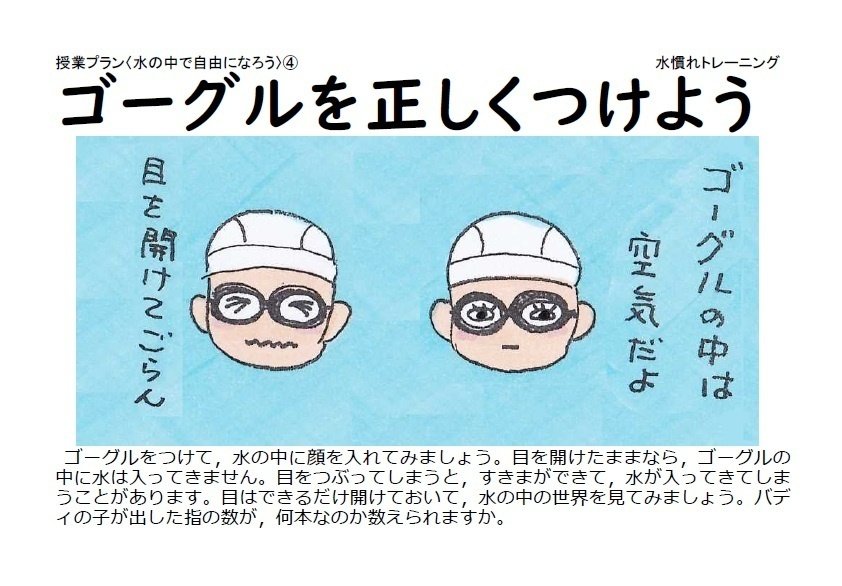

⑥ゴーグルを正しくつけよう

ゴーグルの中には水がなく,ふつうに目を開けていられるこの当たり前の事実が,水を怖がっている子には「当たり前」のことではありません。

友だちがもぐっている様子を見たところで,納得もできません。見た目では,ゴーグルの中も水で満たされているように見えますし,それを恐ろしく感じていて,ゴーグルをおでこにしたまま,絶対にそこから下げない子どももいます。

しかしながら,これは試してみて「本当だ!」と思ってもらうよりほかに方法はなく,勇気をもって目を開けてみるしかないのです。

そこではじめは,ゴーグルをしたまま軽く水を頭からかけてみることから始めるとよいです。それで大丈夫なことを確認しながら,だんだんと水の中に入っていくように誘導していきます。

水の中で目を開けることができたら,その新しい世界に,子どもたちは感動してくれるでしょう。その素晴らしさを感じさせてあげることをめざして,じっくり取り組んでいくことが大事になります。

⑦手で洗面器をつくってみよう

ここから先の課題は,特に苦手な子ばかりを集めてやるのではなく,全体指導の中で一緒に取り組むことができます。

「洗面器」という言葉を知らない子がいたら,「まる!」とか「クワガタみたいに!」といってイメージをわかせてください。広いプールに顔をつけることは怖くても,囲った小さい範囲を作るだけで,恐怖心は半減することがあります。

お辞儀の姿勢で水面に直接顔をつけようとすると,波などで水が突然顔にかかってしまい怖がることがあるので,腰を落とすようにしゃがむ感じで,肩まで水につかりましょう。

その上で,あご→口→鼻→目→おでこ→頭のてっぺん・・・と,徐々に水につける場所の目標を上げていくようにするとよいです。

同時に,ゴーグルをして見る「水の中の景色」をたのしむようにしましょう。「プールの底が見えますか?」「自分の足の爪を見てみましょう」「バディの子が出す指の数を言ってみてください」など,友だちと関わり合う課題もよいと思います。

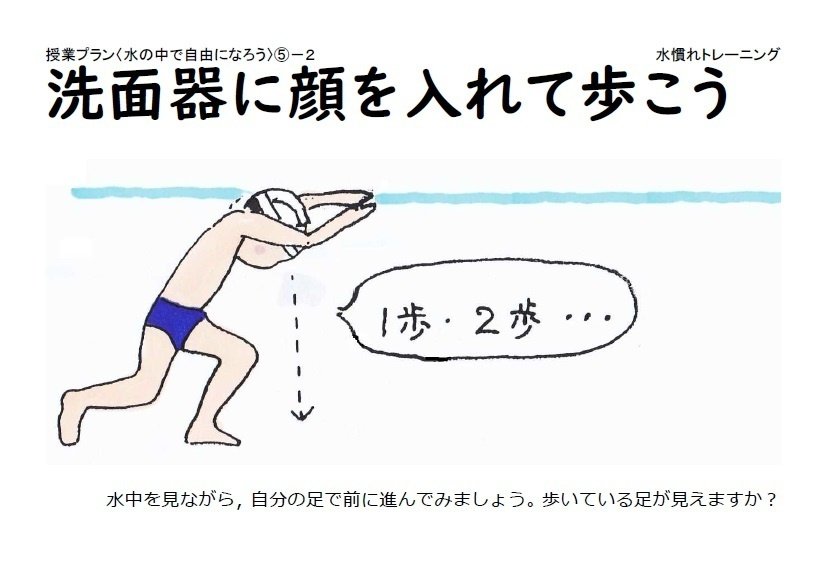

⑧洗面器に顔を入れて歩いてみよう

顔を水の中に入れられたからといって,すぐに足を離せるようになる子どもばかりではありません。足が離れてしまうと,そのままになって戻れないような気がしてしまって,恐怖心を感じる子どももいます。

そこで最初は,頭を入れた姿勢で「歩けるかどうか試してみる」ことが大切です。まさに,水中で動くための第一歩といえるでしょう。

「歩いている自分の足を見る」ことで,目線が進行方向ではなく,足下になることもねらっています。また,足を胸に近づけることで,すぐに立ち上がる練習にもつながります。まずは,安心して歩くことができたら,いろいろな「動く」につなげていくことができるでしょう。

息をとめたままではなく,軽く息をはきながら前に進んでみることができたらなおよいですが,あまり多くを望まず,まずは「歩けた進歩」を一緒に喜んであげてください。

⑨洗面器・両足ジャンプ

この動きは,「安全に立ち上がるための大切な練習」ですから,ないがしろにせず,みんなでやりましょう。

洗面器で歩くことができると,進行方向に進む勢いをつけることができます。その時に,前に倒れながら脱力すると,足が自然とプールの底から離れ,両足が浮いてしまうのです。これは,浮かぶためのすばらしい一歩なのですが,水の中が不安な子どもにとってはプチパニックにおちいります。足が離れて体が浮いてしまうと,立ち上がれなくなっておぼれてしまうような気がするからです。

そこで,始めに「浮いてしまったあと,どうしたら立てるようになるのか」を教えておく必要があります。そのヒントがこの運動にはあるのです。

たとえ両足が離れて浮いてしまっても,自分の膝を自分の胸に近づけることで,足を再び下に出すことができ,立ち上がることができます。片足でもできますが,練習では両足同時にもってくる練習をするとよいです。両足同時に動かすことで,上体が持ち上がって,安全に立ち上がれる感覚がより鮮明にわかるからです。

⑩水中うさぎ跳び(洗面器両足ジャンプ移動)

立ち上がれることがわかったら,今度は,わざと前に進む勢いをつけた中でやってみましょう。前に体を投げ出すときには,ある程度「脱力」が必要です。しかしながら,両足を胸に持ってくるときには,力をいれなければなりません。

けって脱力~ → ゆっくり足をもってくる → けって脱力~ → ゆっくり足をもってくる…の繰り返し。水中なので,とてもゆっくりな動きになります。それを,前もって知らせておくとよいでしょう。

どんなに浮かんでも,足を自分でもってくることができれば,安全に立ち上がって呼吸することができます。それを確認するためにも,何度かジャンプして前に進んだら,立ち上がって周りをみるようにしてください。自分がどのくらい進んだのかチェックすると,なおやる気がわいてくるでしょう。

次回は,「②呼吸」編です。お楽しみに!

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?