株式会社オープンストリームホールディングス テックブログ「OpeN.lab」運営チームのhonda.ちゃんです。今回は、以前に株式会社オープンストリームより発信させていただいた記事を再掲載いたします。

今回は、過去に何度か触れた「ステークホルダー/アクター」について、

その探し方(特定する観点)をお話しします。

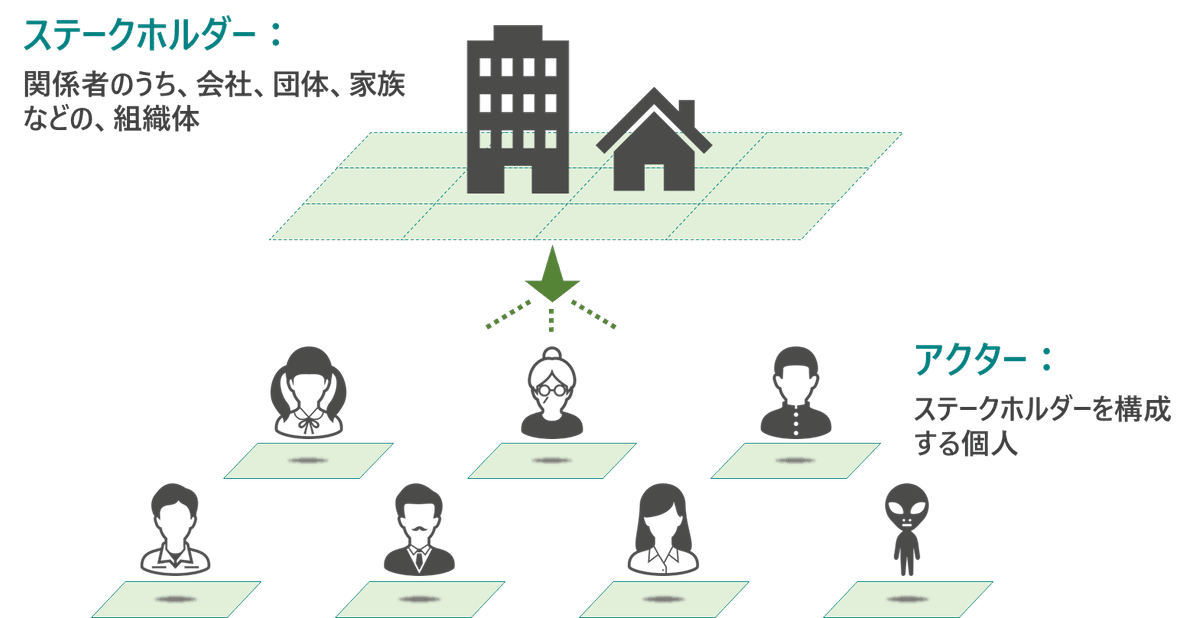

ステークホルダー/アクターとは?

ステークホルダー(英: stakeholder)とは、企業・行政・NPO等の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指す。日本語では利害関係者(りがいかんけいしゃ)という。具体的には、消費者(顧客)、労働者、株主、専門家、債権者、仕入先、得意先、地域社会、行政機関、利益団体(業界団体・労働組合等)の構成員など。

「ステークホルダー」は、IT業界でプロジェクトマネジメントに携わる人や金融業界の人には、馴染みのある言葉かもしれません。

新規事業・新サービスを推し進めるうえでも、この連載記事でこれまで何度か触れてきた(下図)とおり、誰がステークホルダーなのかということを

把握することは重要です。売るにも、協力してもらうにも、折衝するにも、「誰」を把握していなければ、始まりません。

私たちが新規事業・新サービスの立ち上げを支援する際には、

ステークホルダーを「会社/組織」、それを構成する担当者などの

個人を「アクター」と定義し、できるだけ個人レベルまで特定する

ようにしています。

ステークホルダーとは利害が一致する場合もあれば、相反する場合も

あります。物事を進めるうえでは、それらの折り合いをつけていく

必要があり、その場合、会社名や組織名、または部署名だけでは、

話し合うことができません。担当者まで特定することで、はじめて

その人にアクセスできますし、どのような利害があるのかを考える

こともできます。

顧客も、「顧客」という大きな括りではなく、ターゲットを具体的に

イメージしたり、お金を払う人、使う人、意思決定する人などに分けて

考えます。

以降で、ステークホルダーを特定する観点を紹介します。

なお、アクターは、ステークホルダーを特定することができれば、

それを細分化・詳細化することで見えてきます。

まずは、ステークホルダーを広く・深く特定することを目指しましょう。

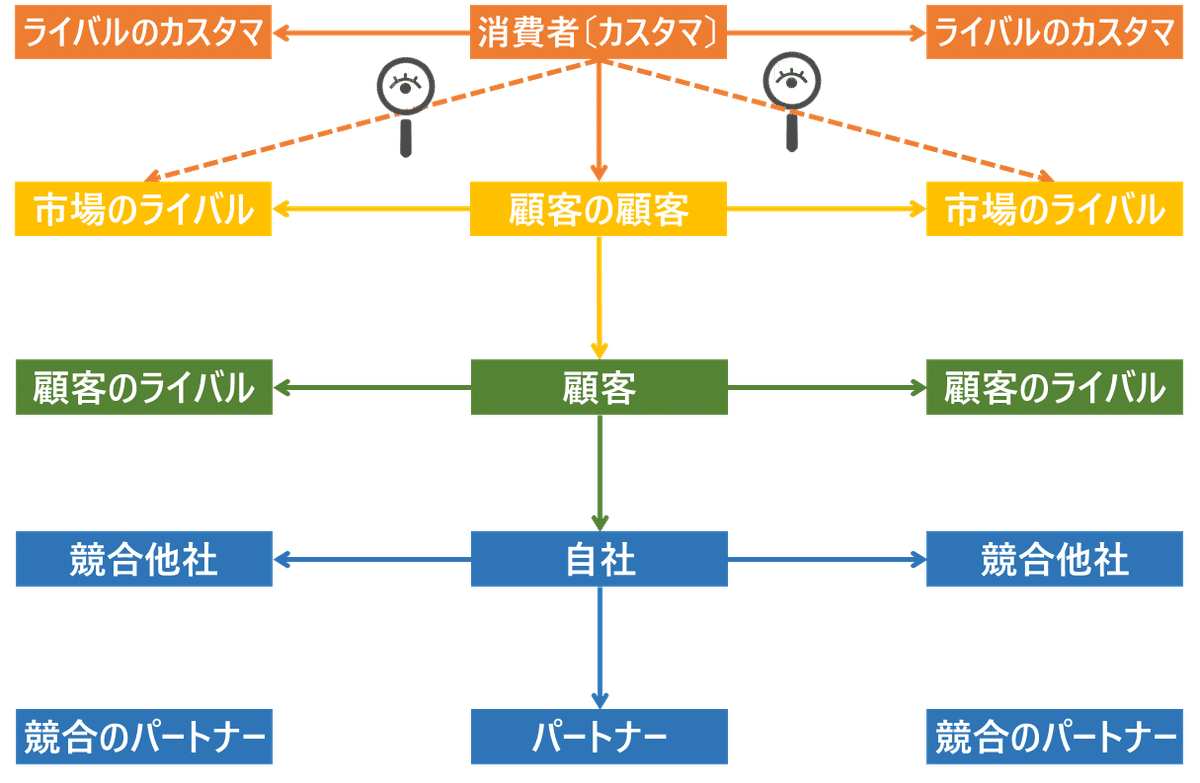

観点1 カネの流れで考える

まずは、自社を S(主語)にして、ポジションと関係性を考えることが

ベースになります。パートナーには、アライアンスの相手、原材料などの

調達先、物流の委託先なども含まれます。

次に、自社を S(主語)としたときに、顧客の業界内でのポジションを

含めたステークホルダーの関係性に着目します。

今度は、自社の顧客を S(主語)にします。自社の顧客の顧客、そのライ

バル、自社に対する評価について、自社の顧客視点で考えます。

さらに、自社の顧客の顧客を S(主語)にします。

消費者・利用者=カスタマ、ライバルとそのカスタマ、自社の顧客に対する評価について、自社の顧客の顧客視点で考えます。

最後に、消費者・利用者=カスタマを S(主語)とし、自社の顧客の顧客に対する評価やステークホルダーの関係性を、カスタマ視点で考えます。

ビジネスモデル/サービスモデルによって、どこまで掘っていくかは変わるかもしれませんが、このような手順に沿って、カネの流れをおさえると、

あなたが考えている新規事業・新サービスの全体像が見えてくるはずです。

観点2 会社の機能で考える

観点1で特定した「自社」や「パートナー」をさらに分解します。

ここで有効なのが、有名なマイケル・E・ポーターが、著書『競争優位の

戦略』で提唱した「バリューチェーン」です。あまりにも有名なフレーム

ワークなので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

ポーターは、商品やサービスが最終顧客(観点1の「カスタマ」)の

元に届くまでの企業活動には、主活動(材料や部品の購買物流、製造、

出荷物流、販売・マーケティング、サービス)と支援活動(調達活動、

技術開発、人事・労務管理、全般管理)があるとしています。

ただし、現実のバリューチェーンは、業種・業態や会社、または個々の

サービスで異なりますので、それぞれカスタマイズが必要です。

ポーターのバリューチェーンを基本としつつ、新事業・新サービスなりの

要素を加えてバリューチェーンを整理することで、考慮すべき関係者を

洗い出せます。自社に足りない機能・体制、組む相手(に求める役割)も

浮かび上がるはずです。

(また、本来のバリューチェーンの活用方法の1つではありますが、競合と比較すれば、自社の強みや弱み、活かせるアセットを把握できます。)

観点1と2までくれば、自社やパートナー内のアクターを特定する(=連絡を

とるべき相手を特定する)ことも容易いでしょう。

観点3 業界ルール

観点1や2では、漏れてしまう可能性があるのが、公的機関や業界団体です。監督官庁、許認可を行う地方公共団体、業界の指導や啓蒙を行う業界団体

などが該当します。

特に、これからやろうとしている新規事業・新サービスが、自社にとって

新たな市場への参入になるのであれば、社内にも既存のノウハウや人脈が

ありませんので、まずは、業界団体の有無を調べて、そこに行って情報収集してみることをオススメします。

さて、いかがでしたか?

ステークホルダーを広く・深く洗い出していくのは、実はマネタイズを

考えるうえでも、とても有効です。

ステークホルダーが増えれば増えるほど、調整には手間がかかるかも

しれませんが、サービスモデルを図示した時に、自社から伸びる関係性を

表す線が多い分だけ、「どこで稼ぐか」を考える選択肢が増えます。

マネタイズできる(=「売れる」だけでなく「儲かる」)サービスを

作るためにも、ステークホルダーを広く・深く洗い出して、カネの流れを

デザインする材料を揃えましょう。

今回のまとめ

カネの流れでステークホルダーを考える

会社の機能でステークホルダーを考える

公的機関や業界団体も重要なステークホルダー

売るにも、協力してもらうにも、折衝するにも、ステークホルダーを

細分化してアクター(個人レベル)まで特定することが大事

私たちは、プロジェクト上、企業の新規事業・新サービスの企画~事業化~サービスの定着・継続・拡大をお手伝いすることもございます。

ここでは、「新規事業担当に任命されたけど、どこから手をつければ

よいかわからない」といった方を念頭に、これまでの私たちの支援実績を

ベースに、新規事業・新サービスのヒントを語っていきます。

多くの人が組織に属している日本のビジネス環境において、社内でも起業家精神をもって突き進むイントラプレナーが増えれば、それだけ日本が元気になると信じて。

株式会社オープンストリームのご案内

コーポレートサイト

https://www.opst.co.jp/

サービス、ソリューションに関するお問い合わせ

https://www.opst.co.jp/contact/c_service/