「メイドインアビス」に学ぶ、詐欺師が騙すのは他人か自分か?

『Among Us』というゲームをご存知だろうか?

(宇宙人狼ゲーム:『AMONG US』公式HPより引用)

本作は宇宙をテーマとした、いわゆる「人狼ゲーム」であり、プレイヤーはクルー(英語版ではCrewmate, 「乗組員」の意)と少数のインポスター(Impostor, 「詐欺師」や「ペテン師」の意。本作ではクルーではない「偽物」(外観を変えられる異星の知的生物)を指す。)の2つの役割に分けられる。

『Among Us』Wikipediaより引用

『Among Us』は4〜10人で遊ぶマルチプレイヤーゲームである。お互いがクルーかインポスターか分からない状態で開始し、クルーはタスクの完了またはインポスターの排除を、インポスターはクルー全員のキルを目指す。

『Among Us』はゲーム実況の分野で人気に火がついたゲームだ。

私はゲーム実況にあまり馴染みがなく、特に近年は見る機会も少なかったのだが、ニコニコ動画の時代から活躍されていたトシゾーさんだけは昔から別格で好きで、トシゾーさんの動画をきっかけに『Among Us』の面白さに気づき始めた。

(スパチャ貰ってる奴が怪しい:『towaco&ふぁんきぃ、どちらが狼なのかを導き出すための最強の理論【Among Us】』より引用)

『Among Us』の醍醐味は死体を見つけたプレイヤーが行える「追放会議」にある。追放会議はクルー・インポスター問わず開催できるため、クルーがアリバイを確認するために開いたり、インポスターが誰かに罪をなすりつけるために開いたりする。

追放会議では、たとえ自分がクルーであっても理路整然と行動遍歴が説明できなければインポスターと疑われてしまうし、インポスターは上手に嘘がつけないとあっさり追放されてしまう。そのためプレイヤー全員の地頭が良くないとゲーム自体が面白くならないという、高尚な側面がある。

普段から多くのインポスター(詐欺師)と仕事をしている身としては、自分の嘘見破り力を試してみたいなぁと、徐々に『Among Us』への興味が増す一方であった。ただ一つの問題は、一緒にやってくれそうな友達がいないということだ。

議論を楽しめる性分で、プラットフォームも揃えられ、ボイスチャットで遊べる環境もあり、ある程度長時間の都合がつけられるおっさんが6人以上集まれる状況は現実的ではない。仮に実現したとしても、客観的にみるとだいぶヤバメな集会となってしまう。

こうして叶わぬ夢への憧れが止められぬまま、トシゾーさんの動画を見て心を慰める日々が続いている。きっとこの先も、この憧れが現実になることはないだろう。

しかし世の中には、叶わぬ夢を恐れず前進する物語がある。今回紹介する『メイドインアビス』はその代表格といえる。

探究心と狂気は紙一重

『メイドインアビス』は商業誌連載ではなく、WEBコミック配信サイトにて不定期連載されている作品だ。可愛らしいキャラクターからは想像もつかないダークな展開に、読者は例外なく心を抉られる。

人類最後の秘境と呼ばれる、未だ底知れぬ巨大な縦穴「アビス」。その大穴の縁に作られた街には、アビスの探検を担う「探窟家」たちが暮らしていた。(中略)ある日の探窟で、リコは謎の存在に生命の危機を救われる。その何者かが放った熱線の跡を辿ると、そこには人間の少年そっくりのロボットが倒れていた。

『メイドインアビス』Wikipediaより引用

漫画の他、2017年にアニメ化, 2020年に映画化とメディアミックスも盛んに行われている人気作品だ。

また、アニメ第二期とゲーム化が2022年にリリースと発表もあり盛り上がりも見せる一方で、ゲームのレイティングがまさかのCERO:Zとの発表があり、界隈をザワツカせている。

(私たちはどんなゲームをやらされるんだ…:『コンピュータエンターテインメントレーティング機構』Wikipediaより画像引用)

子供を描くのが大好きで、大人を描き続けると体調を崩すという、つくしあきひと先生の描くキャラクターは、皆可愛らしく魅力的だ。キャラクターだけ見れば、「かわいいは、正義!」をキャッチコピーに掲げる『苺ましまろ』の世界観と差し障りない……のに、物語の展開はほぼキメラアント編のグロさというギャップが凄い。

(苺ましまろ キメラアント編:『メイドインアビス』1巻より引用 つくしあきひと著)

可愛らしいキャラクターがひどい目にあう度に、「もうおとなしく本でも読んで幸せに暮らせよ…」という気持ちになってしまう。萌え絵のダークソウルなどと揶揄された本作であるが、本家本元であるダークソウルのレイティングはCERO:Dである。ダークソウル超えてるやん…。

リコ達に静かに幸せに暮らしてもらいたいという読者の夢はこの先も叶わないだろう。

『メイドインアビス』に登場する全ての探窟家は、皆アビスに魅入られている。直径1,000メートル、深さ20,000メートルもある縦穴の底に一体何があるのか、未知なる何かへの憧れを止めることができない。

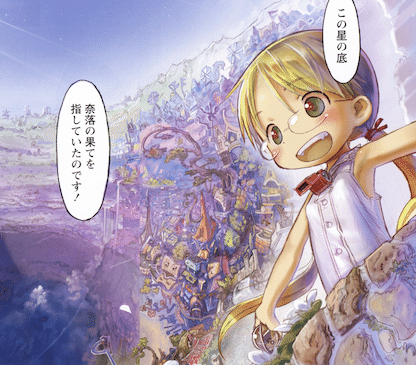

(探窟家の本懐:『メイドインアビス』3巻より引用 つくしあきひと著)

アビスの最深部、通称「奈落の底」への道のりは険しい。特異な生態系を持つアビスに生息する生物は危険極まりなく、深度が深くなるにつれてその凶悪さが増していく。さらにアビスへの旅を過酷にしているのが「アビスの呪い」の存在だ。

アビスには上昇負荷という概念があり、アビス内で上昇すると身体や精神に影響を及ぼす呪いがかかる。上昇と言われてもピンとこないかもしれないので具体例を上げると、ロープを登る・坂や階段を登る・地上に帰る、などの行為は全て呪いの対象となる。

どのような呪いを受けるのか、その事例を以下にまとめる。

深界一層:軽い目眩と吐き気

深界二層:重い吐き気と頭痛

深界三層:平衡感覚異常と幻覚や幻聴

深界四層:全身の激痛と穴という穴からの流血

深界五層:全感覚喪失と意識混濁、自傷行為

深界六層:人間性の喪失、もしくは死

深界七層:確実な死

深界極点(奈落の底):不明

圧倒的絶望感である。奈落の底に何があろうと、私は絶対に行きたくない。ちなみに最新9巻の時点でリコ達は深界六層に到達しているが、ここに至る道中、三層を除く一から五層の呪いを全て経験している。

『機動戦士ガンダム』のアムロ・レイはア・バオア・クーから脱出した際に「まだ僕には帰る所があるんだ。こんなに嬉しいことはない。」と無事に帰れる喜びを亡きララァに向けて語った。

(お家が一番:『機動戦士ガンダム』より引用 日本サンライズ作)

しかしアビスは探窟家の帰還を許さない。特に深界六層以下からの帰還には死か人間性の喪失という、どちらも選びたくないどっちの呪いでショーという地獄の選択が待っている。

(アムロもドン引き、人間性の喪失:『メイドインアビス』3巻 つくしあきひと著)

先日『闇に魅入られた科学者たち』という本を読んだ。NHK番組『フランケンシュタインの誘惑』を書籍化したものだ。

様々な科学者たちが自身の探究心によって道を踏み外していくエピソードを紹介する本であるが、ここでは有名なスタンフォード監獄実験を計画した社会心理学者、フィリップ・ジンバルドーの例を紹介したい。

(フィリップ・ジンバルドー:『Philip Zimbardo』Wikipediaより画像引用)

背景としてスタンフォード監獄実験の概要を以下に示す。

普通の人が特殊な肩書きや地位を与えられると、その役割に合わせて行動してしまうことを証明しようとした実験が行われた。(中略)11人を看守役に、10人を受刑者役にグループ分けし、それぞれの役割を実際の刑務所に近い設備を作って演じさせた。その結果、時間が経つに連れ、看守役の被験者はより看守らしく、受刑者役の被験者はより受刑者らしい行動をとるようになるということが証明された(略)

『スタンフォード監獄実験』Wikipediaより引用

心身ともに健康な21人の被験者は徐々に与えられた役割にあった行動をとり、看守役は非人道的な行為を、受刑者役はその行為を受け入れるようになった。

開始2日目で自身が証明したかった結果を得られたジンバルドーであったが、実験は6日まで続けられ、その間にも看守役による理不尽な行為は行われた。実験後に彼は以下のように語っている。

ごく普通で健康だからこそ選んだ大学生が、わずか36時間でノイローゼ状態になるとは信じられませんでした。このあと囚人と看守の人間関係がどう変化していくかを見たくて、そのまま実験を続けました。

『闇に魅入られた科学者たち』より引用 NHK「フランケンシュタインの誘惑」制作班著

行き過ぎた探究心は時に倫理観を失わせ、人を狂気への道に誘う。彼らの探究心は多くのものをもたらしたのに、その結末はあまりにも悲しい。

探窟家も同様だ。危険な冒険などせず大人しく地上で生活していれば良いのに、彼らは憧れへの探究心を抑えること無く、好んで地獄に旅立っていく。

グッと心を掴む世界観の設定と予想もつかない展開に夢中になれた本作であったが、探窟家の行動理念だけは最後まで共感できなかった。特にリコのそれは顕著であった。

彼女が自信過剰になったワケ

リコはアビスへの憧れが一際強い。しかしリコは12歳の少女。知識はあれど特別な能力や装備もなく、戦闘力は皆無だ。行動を共にする少年・レグこそ強烈な武器を有しているものの、彼は記憶を失っているので、2人揃っても心もとない状況と言わざるを得ない。

例えるなら、レベル3くらいの少女が最強装備だけもってラストダンジョンに臨んでいるような状況なのだが、2人は特別な訓練を積むこともなく、早々に奈落の底へと旅立ってしまった。

もちろん虚勢を張っている側面もあるのだろうが、自分たちは大丈夫, 必ず奈落の底に辿り着けると心の底から信じて無謀な冒険に赴くリコには、あまり好感が持てなかった。

そして案の定、様々なひどい目にあう。

(だから無理だって言ったじゃん…:『メイドインアビス』4巻より引用 つくしあきひと著)

以前の記事でも引用したが、ウィリアム・フォン・ヒッペル著の『われわれはなぜ嘘つきで自意識過剰でお人好しなのか』では、自己欺瞞よる自信過剰な性格の個体は生存競争に優位な反面、自身の行動が道徳的であると信じ込む傾向にあると述べられている。

自己欺瞞に満ちた自信過剰も人間にはつきものだ。(中略)自己欺瞞によって人は、実際よりも自分が強く賢い人間だと感じるようになる。それどころか、他者と自分が似たような行動をとったとしても、自分のほうが道徳的だと信じようとする。

『われわれはなぜ嘘つきで自意識過剰でお人好しなのか』より引用 ウィリアム・フォン・ヒッペン著

自信過剰なヒトは競走社会において威圧的に振る舞うため、周りの人が直接対決を避けようとする。結果として、命の危険にさらすような争いに直面することが少ないので、生存競走に優位であるが、自信過剰を生み出す自己欺瞞は客観性を失わさせる。

自己欺瞞が強いヒトは自分の思慮だけを正当化する傾向にある。そのため他人が自分と同じ行動をとっても、自らの行動をより道徳的だと信じ込んでしまう。

自信満々な人にありがちな行動だ。あなたにも思いつく人が幾人かいるのではないだろうか?私はコイツの顔が浮かんだ。

(何度でも擦りたい顔:『キングコング西野 オフィシャルダイアリー』より画像引用)

そしてリコも、このケースにピッタリと当てはまる。アビス界の西野。

同じ孤児院に住む友人から、無謀な冒険は止めろとアドバイスされたリコの反応が「覚悟できてるから大丈夫」であった。彼女にとって、自分の考えはいつも正しいのだ。友人のアドバイスは彼女の身を心配する一心で生まれたものであったが、彼女の決心を動かすには至らなかった。

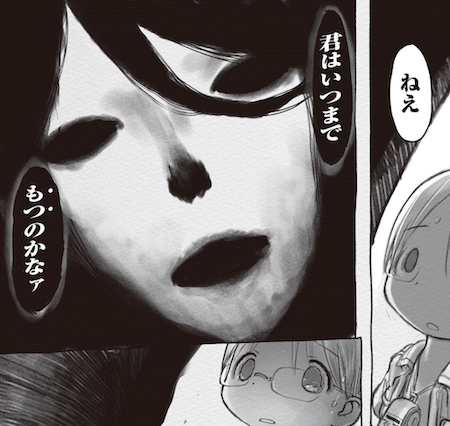

(善意が空回る瞬間:『メイドインアビス』1巻より引用 つくしあきひと著)

1巻からこの調子なので「もうちょっと現実を見ろよ…」と、好感が持てないを通り越して苦手意識がどんどん強くなっていった。持ち出し禁止の封書もあっさりパクってくるし。なんやねん、コイツ…。

正直、私以外の読者も苦手な人多いだろうなと思っていた。

ところが本作をオススメしてくれた友人に「リコ苦手」と伝えたところ、「まだ12歳で憧れが止められなかったんだから許してやってくれ」「俺はリコ好きだぜ」とものすごく大人な返事を貰った。私とは真逆の反応だ。

返事の内容から察しの通り、この友人は人当たりのよい真面目な人格者だ。その友人がアビス界の西野こと、リコを好意的に捉えている。

ひょっとしておかしいのは私なのかもしれないと思い始めた時期に、ある本を読んだ。

インポスター症候群の私

先日インポスター症候群という言葉を耳にした。その内容が興味深かかったので、関連する『インポスター現象』という本を図書館で借りることにした。

本書の初出は1988年, Amazonでの価格は5,000円と、自分では絶対買わない書籍であったが図書館なら無料で借りられる。税金で使える最強サブスクサービス、それが図書館だ。

本書にてインポスター症候群とは以下の様に説明されていた。

この六人は皆、自分が詐欺師(インポスター)なのではないかと心配しています。すなわち、実際異常に自分に能力や知識がある人のように見せかけて、うまく人をおとしいれているのではないかと心配しているのです。だれ一人として、自分が生まれながらに持っている才能や知能を信じていません。

『インポスター現象』より引用 ポリーヌ・R・クランス著

インポスター症候群は、価値のある仕事の成功や達成を、自分の能力のおかげではなく、単なる幸運やタイミングが良かっただけと捉え、内面的に自分を肯定できなくなる現象だ。

客観的に素晴らしい能力があることを示す証拠があっても、インポスター症候群の人は自分の能力を決して信じない。それでも周りからは評価を受ける時には、能力がないからガムシャラに働いただけと回答する。

どれだけ成功しても評価されても、それを受け入れることができない。

自分がインポスター症候群かどうかを見極めるテストが載っていたので、下記に幾つか例示する。興味がある人は図書館サブスクで本書を借りて試してみて欲しい。

・成功できたのは、ちょうど良い時期に良い所にいたからだ

・最善をつくせた時期より、最善をつくせなかった時期を思い出す

・周りの人が大丈夫と言っても、プロジェクトや試験が成功できないのではと不安になる

・運が良かったから成功したと考えることがある

・周りにいる人は自分よりもずっと知的だと考えている

上記の様な問が20問あり、100点満点のうち80点以上で強いインポスター症候群の傾向があると判定される。

ちなみに私は94点だった。バキバキのインポスターである。

(クルーだと思ったらインポスターだった:『Among Us攻略Wiki』より画像引用)

思い当たる節はある。

昨年度は仕事の進捗が結構危うい部分もあり、自分としては綱渡り感がすごかった。それでもなんとかノルマを達成したのだが、振り返り面談の際に管理の方から「去年は石橋を叩いて渡った感じだったな」と正反対のフィードバックを受けた。そこまでやらなくても良かったのに、という評価であった。

あれで石橋叩いている感じなら、世間でいう綱渡りってどんな感じなんだとまるで腑に落ちなかった。ひょっとして一般的な綱渡り状態は私にとって鉄骨渡り状態と同義なのかもしれない。

こっわ……社会人こっわ……。

(インポスターからみた綱渡り:『賭博黙示録カイジ』7巻より引用 福本伸行著)

だいぶ話がそれてしまったが、本書を読んで、私がリコを好意的に捉えられない理由は、私自身がインポスター症候群であることと関連しているかもしれないと考えるようになった。

インポスター症候群の人は失敗を極端に嫌う。いつも完全であることを望むが、それが決して叶わないことを知っているからだ。そのため、彼らは新しい環境にチャンスが転がっていても、失敗を恐れてチャレンジすることができない。

しかしリコは違う。自己欺瞞によって自らを正当化してでも、躊躇なくチャレンジしていくだろう。実現可能性の低さやアビスの呪いも関係ないのだ。

インポスター症候群の人とリコは、正に真逆の行動理念を持っていた。

まとめ

リコもインポスター症候群の人も詐欺師であることは変わりない。

リコは自分自身を騙すことで自らを正当化し、成功を信じて未知なるものに挑戦していく力を得る。インポスター症候群の人は、周囲に自らの無能さを騙し(ていると思い込み)、それがバレないよう挑戦を嫌うことで安定を得る。

両者には、自分を騙すか, 他人を騙すか、の違いしかないが、それによって得るものは大きく異なっている。

どちらの生き方が幸せなのかは私には分からない。せめてどちらも幸せになって欲しいなと願い、今後も『メイドインアビス』は読み続けていこうと思う。同じCERO:Zの世界に生きるものとして。

(CERO:Zで生きるの厳しくない?:『メイドインアビス』2巻より引用 つくしあきひと著)

それでは。

(今までの記事はコチラ:マガジン『大衆象を評す』)