「群集心理」ギュスターヴ・ル・ボン(著)

少し前にも本書はNHKの「100分de名著」でも取り上げられたそうです。それだけ今でも学ぶところのある社会心理学の代表的な古典がこの「群集心理」です。

私たちは個人でも考えが及ばないところがあるけれども、集団によるとさらに考えが及ばなくなる。これは面白い現象です。

著者であるル・ボンはこの集団心理に関心を向けて社会心理学という学問の道を作った人です。ですけど、他にも多くの分野に影響を残しました。

まずはこのル・ボンについて紹介したいと思います。

・学問オタクの境地=天才

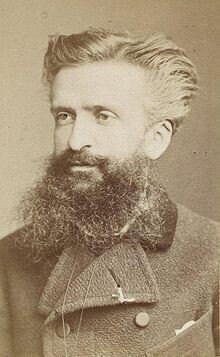

Gustave・Le・Bon (著者)

ル・ボンはパリ大学で医学を修め、医師として開業しながら執筆業をしていました。

その後、普仏戦争やパリ・コミューンの経験を経て心理学・社会学に関心を持ち、さらには物理学にも興味を持って多様な影響を後世に残しました。

彼の心理学(特に社会心理学などの分析)はその後のファシスト(ムッソリーニ・ヒトラーなど)たちやフロイトなどの心理学者に影響を与えました。

まさに19-20世紀の世界に大きな影響を与えた人物と言えるのです。物理学の分野ではアインシュタインとも交流がありました。

本当に驚くほどの勉強家で天才です。

・集団心理は時代を変える力を持っている

「群集は、歴史上常に重要な役割を演じてきたが、この役割が今日ほど顕著なことはかつてなかった。個人の意識的な行為にとってかわった群集の無意識的な行為が、現代の特徴の一つをなしているのである」(著者)

20世紀の歴史を総括する試みは多くの歴史学者が挑戦していますが、共通しているのは「全体主義」という思想(イデオロギー)が最も表現された時代だったということです。

全体主義の全体はまさに群集です。日本だと「空気の支配」が群集心理だと言えます。この群集の特徴として、著者は個人の意思とは別に、群集は新しい心理を発明していまうと言います。

これのわかりやすい例は、集団でいじめを行い、それが問題化した時にいじめを行った末端の一人が私の意思ではないと主張する場合だと思います。

「赤信号、みんなで渡れば、怖くない」これも群集心理をあらわしています。私たちは自分だけだったらやらないけど、集団になると思い切って行動していまうことがあります。

これが良いことに向けば、問題ないですが、悪い事に向くとろくなことになりません。

ハロウィンではトラックをひっくり返してしまいました。イタリア国民はムッソリーニ政権をロシアの共産主義者を率いたレーニンはロマノフ王家を処刑してソ連を作ってしまいました。

ちょっとした要因で群集は時代を変えてしまう力を発揮することがあるのです。

・群集は理性的ではない

群集は簡単に現状を破壊するだけの力を持っていますが、彼らは全く理性的ではないので危険だと著者は指摘します。

群集は感情的です。ネットの炎上が理性的だったことはまずないですね。「あいつは悪い」「最低」「常識がない」これらは全部「あなたの感想ですよね」(ひろゆき風)で終わりです。

まったく理性的ではありません。彼らのような存在こそが「全体主義」を担い手になりかねないから恐ろしいのです。

2020年だったと思いますけど、政府が緊急事態宣言などを出して外出自粛を要請したら「自粛警察」という法的に何の権限もない存在が生まれました。

これも全く理性的ではありません。彼らは正義感でやるのですけど、この正義感が恐ろしいのです。

正義は全てを正当化してしまいます。ナチスのユダヤ人迫害もナチスにとっては正義の執行でした。

正義は個人・群集が感情的に形成されるものではないのです。こういう群集心理に飲まれることが、社会が危険になる理由なんです。

では、群集に飲まれないためにはどうしたらいいのか。これは著者ですら明確な答えを提示できていません。

どうすればいいのかを考えると群集に飲まれないように、冷静でい続けることですね。難しいと思います。

群集心理は「ノリ」と一緒ですから、やっぱり参加しているときは楽しいと思うんですよ。でも、場合によっては危険ということは学ぶべきことです。

・終わりに

私からすれば、今の自粛天国も立派な群集心理の成せる業だと思います。なぜそれをするのか。

「従っている人が多いから私もマネする」

これでは群集心理に飲まれてしまいます。人と違うことは別に悪い事ではないですし、群集心理の中で「ノリ」に乗ることも時には大事だと思います。

ですけど、進んでいる方向は確認しなければなりません。集団が危険な道に進んでいると思ったら、危険を回避して逆に止める側に変わりましょう。

ちょっとした気づきで人は変われますから。