社会人のための英語学習完全ガイド

ENGLISH COMPANYには、大学や大学院で言語学やその周辺領域を学んできた「言語習得のプロ」がたくさんいます。

彼ら彼女らは、

「どうすれば英語を効率的に習得できるか?」

「どうすれば英語学習で挫折しないか?」

をずっと探求してきました。

今回のnoteは、そんな「言語習得のプロ」が磨き上げてきた「英語学習の戦略」をご紹介するものです。

「企業秘密」と言ってもいいくらい踏み込んだ内容なので悩んだのですが、英語学習に悩んでいる人の参考になればと思い、ここに公開します。

英語習得のルートは「山登り」と同じ

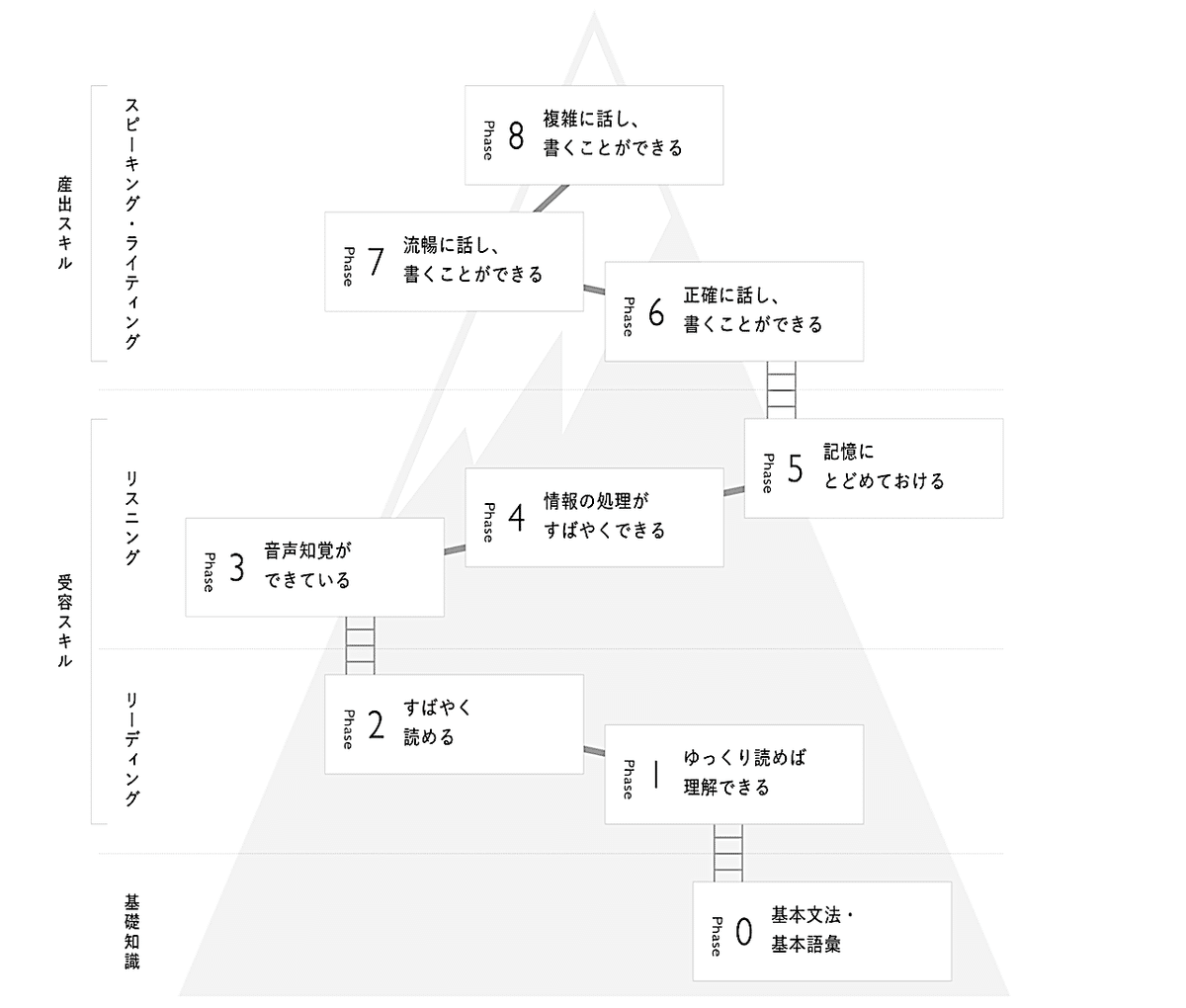

大人の場合、英語学習は「単語・文法の基礎知識」から始まり、「リーディング・リスニング」「スピーキング・ライティング」の順に重点を置いて進めていくのが効果的です。

「英語ができる」という「頂上」までのルートは、だいたい決まっています。図にするとこんな感じです。

0:基本文法・基本語彙

0合目は文法と語彙。まず「基礎知識」がなければ話は始まりません。

1:ゆっくり読めば理解できる

2:すばやく読める

この段階に到達するために必要なのが「リーディングスキル」です。

3:音声知覚ができている

4:情報の処理がすばやくできる

5:記憶にとどめておける

この段階に到達するために必要なのが「リスニングスキル」。

6:正確に話し、書くことができる

7:流暢に話し、書くことができる

8:複雑に話し、書くことができる

このレベルに至るまでに必要なのが「スピーキング・ライティングスキル」です。

一般的な日本人が「英語ができる」ようになるまでには、だいたいこの「登山ルート」を辿ります。いきなり山頂に行けることはありません。

考えてみればあたりまえですよね。

基礎知識のない人が、いきなり読んだり聞いたりはできないでしょう。読んだり聞いたりできない人が、いきなり話したり書いたりできるようにもなりません。

まず基礎知識を学習し、リーディング・リスニングスキルを向上させ、最後にスピーキング・ライティングスキルを向上させる。

だいたいこの順番。

一方で重要なのが「前のフェーズを完ぺきにしてから次のフェーズに進みましょう」という話でもないということです。

「ひとつの段階を極めてから次に行く」ということを目指していては、一生、次に進めません。ある程度その段階ができるようになったら、次に手を伸ばす。そうやって少しずつスキルを身につけていきます。

テニスに置き換えてみるとわかりやすいでしょう。

正確なフォームで素振りができるようになることは大切です。でも、素振りを完ぺきにできることを目指していては、次に進めません。他のトレーニングをしたり、実践的な練習試合もやりながら、上達していきます。

英語も同じ。

一定の順番はありますが、いろいろなトレーニングを並行しながら、重点を置くポイントを少しずつレベルアップさせていくのです。

もうひとつ、大切なのが「現在地を把握する」ということです。

まだ1合目・2合目付近にいるのに、いきなり頂上付近の「スピーキング」を練習しても、なかなか身にはなりません。

この図を見て「自分がいまだいたい何合目にいるか」を正確に把握できれば、次のステップにいくための課題と必要なトレーニングが特定できます。あとは、そのトレーニングさえしっかりやれば確実に上達するはずです。

英語の習得も「科学」である

よく、

「ネイティブと英会話するのはダメですか?」

「シャワーのように英語を浴びればいいんじゃないんですか?」

と聞かれることもあります。

「だってアメリカの赤ちゃんは、単語や文法を勉強することなく、英語ができるようになってるじゃないですか」というわけです。

しかし私たちは「それではなかなか上達しませんよ」とお伝えしています。

そこには科学的な理由があるのです。少し説明します。

日本のように「英語が日常的に使われない環境」で「外国語」として英語を学ぶとき、その環境のことを「EFL環境(English as Foreign Language)」といいます。

一方、英語を母語としない人が、アメリカやイギリスのように「英語が主要な使用言語である環境」で英語を学ぶとき、その環境のことを「ESL環境(English as Second Language)」といいます。

このEFL環境とESL環境では英語の身につけ方はまったく違うのです。

日本は、英語が公用語ではありません。ふだんの生活で英語は使いません。日常的に英語が使われていない環境で、いくらシャワーのように英語をあびても、ネイティブと英会話をしても、インプットとアウトプットが圧倒的に足りないのです。

日本人は、日本という環境に合った勉強をする必要があります。

そこを理解せずにひたすら英語に触れても、なかなか上達しません。だからこそ繰り返しになりますが、自分の現在地をきちんと把握して、それに合ったトレーニングをすることがいちばんの近道なのです。

どうすれば日本人が英語を効率的に習得できるのか?

その答えは第二言語習得研究のおかげで、科学的にわかってきています。第二言語習得研究とは、人間がどのように外国語を身につけていくのか、そのメカニズムを研究するもの。

独自の勉強法や努力でなんとかしようとしなくても、科学に基づいた方法を実践すれば、スマートに英語の習得ができるはずです。

①語彙と文法:単語の 「樹海」に飲まれてはいけない

さてここからは、各スキル・知識の詳しい身につけ方に入っていきます。

最初のステップは「語彙・文法」といった知識です。

登山でいえば、語彙と文法は「0合目」。ただ、この最初の関門で挫折してしまう人はたくさんいます。特に単語なんていっぱいありすぎて、まるで「樹海」のようなのです。

たしかに単語は大切ですし、単語がわからなければ話は始まりません。一方、単語は膨大なので、いきなり「単語の樹海」に飲まれないように、ここはうまく切り抜ける必要があるのです。

まず「見てわかる単語」を増やす

少し専門的な話になりますが、言語の世界には「受容語彙知識」と「産出語彙知識」という概念があります。

「受容語彙知識」とは、その名のとおり「受けとる語彙の知識」です。聞いたらわかる、読めばわかる、というのが「受容語彙知識」。

一方、「話せる」「書ける」というアウトプットにも使える語彙が「産出語彙知識」です。

そして「受容語彙知識」のなかに「産出語彙知識」が含まれます。「聞いてわかる」「読んでわかる」言葉の一部が「話す」と「書く」に使えるということです。

難しい言葉を使っていますが、考えてみればあたりまえですよね。インプットした際に理解すらできない語彙をアウトプットできるわけがないのです。

図にするとこんなイメージです。

なぜこんな回りくどい話をしたのかというと、この「読んでわかる」「聞いてわかる」受容語彙知識をどんどん増やしていくことが大切だとお伝えしたかったからです。

まずはとにかく外側の円を大きくしていくことが重要なのです。

英文をある程度理解するためには、5000から1万語ぐらいの「受容語彙知識」が必要だと言われています。まず「受容語彙知識」を増やしていきましょう。

「単語を知っている」から「単語を使える」 に

受験英語をそれなりにまじめにやってきた人であれば、ある程度の語彙は理解できるはずです。

ただ気をつけたいのが「単語を知っている」という状態と「単語を使える」状態は違うということです。英語を理解するためには「単に知っている」ではなく「使える」状態にしていかないといけません。

英単語を見て「2〜3秒考えたらわかる」ではなく「見た瞬間に意味がわかる」レベルが必要なのです。そうでないと、英文を読んだり聞いたりできるようにはなりません。

というわけで「単語が瞬時にわかるようになる」方法をお伝えします。

教材は英単語の学習アプリを使います。

まず「英単語と日本語訳」をパッと見て、アプリの発音の後に続いて音読します。日本語の意味も見てしまってOKです。そこで「この単語は、こういう発音で、こういう意味なんだな」と理解します。

次は、日本語を見ずに英単語だけ見て発音していきます。そのときに1秒以内でパッと単語の意味を想起するのです。もし思い出せなかったら、すぐに意味を確認。「そうか、たしかにこんな意味だったな」と。

この作業を「20から50語をワンセット」でバーッとやっていきます。これを何度も何度も繰り返してやっていくのです。

大切なのは「スピード」です。

いちいち立ち止まらず、わからない単語があっても「はい、わかんない。ああ、そうか」「うーん、わかんない。ああ、そうか」「はい、次」という感じでどんどん進める。これを5〜6周も繰り返せば、だいたいぜんぶわかるようになっているはずです。

単語20個くらいなら、30秒もあれば一周できるでしょう。何周か繰り返すとしても、5分もあればだいたい全部の意味を言えるようになる。そう考えれば100個だって30分くらいで覚えられます。

これを毎日毎日やっていくことで、記憶が定着していくのです。

ちなみに2022年の段階において、英語学習で「アプリ」を使うことは必須だと思っています。

紙の単語帳は「発音」が確認できないところが圧倒的に不利です。もちろんCDがあれば聞けますが、アプリならワンタップで音が出ますし、つねに持ち歩けるのもいいところです。

10年前と比べると、はるかに学習環境はよくなっています。言語習得はどんどん簡単になっているはずです。

わかる単語を除外してはいけない

単語の学習をするとき、

「意味がわかる単語は、どんどん除外していっていいですよね?」

と聞かれたりしますが、オススメしていません。

というのも先ほどお伝えしたように「わかる」と「使える」には隔たりがあるからです。

仮に「意味がわかる」単語であっても、瞬時に意味が出てくるような「使える」単語になっているかどうかは別です。使える単語にするためにも、わかったつもりになっても、しつこいくらい繰り返すことが有効です。

また、記憶のメカニズムの観点からも、わからない単語だけ絞っていくやり方はオススメしません。

たとえば20個の単語セットから覚えたものをどんどん除外して、最後に2個残ったとします。すると、答え合わせをした直後にまたその単語を確認することになる。すると、たしかに正答率は上がるでしょう。しかし長期的に記憶に残るわけではありません。

そうではなく、知っている単語も含めて20個のセットをぐるぐる回していきます。わかる単語も含めてぱっぱっぱっぱっと判断していく。するとその中に、たまにわからない単語が出てきます。そのとき「あ、なんだっけ……?」と思い出そうとする。ここが大切なのです。

記憶というのは「思い出そうとするとき」に強化されると言われています。だから、いったんその単語を忘れる時間(知っている単語を学習する時間)があったほうがいいのです。

語呂合わせなんて百害あって一利なし

英単語を語呂合わせで覚えている人がいます。「arrest」を「アレすっと逮捕する」と覚えたりするやり方です。

これはハッキリと「やめたほうがいい」と言えます。

語呂合わせで覚えてしまうと、英単語を見たときによけいな思考が頭に浮かんでしまいます。「determine」を「でたー、みんなで決定する」と覚えてしまうと、「determine」が出てきた瞬間に「でたー、みんなで」が頭の中に浮かんでしまう。これがめちゃくちゃ邪魔なのです。

英語は、いちいち日本語に訳さずに、なるべく「英語のまま」で理解できることが理想です。そのときに語呂が先に頭に浮かんでしまうと、理解のスピードがものすごく落ちてしまいます。

また、「書いて覚える」こともオススメしません。

受験勉強でスペルを覚えるために書いて覚えた人も多いでしょう。しかし、書くのは時間がかかるわりになかなか身につきません。効率が悪いのです。

まず「受容語彙知識」を先ほどのやり方でどんどん増やしていくことが大切です。そのうえで「目で見て、発音して繰り返し覚えても、なかなかスペルが身につかない」という単語のみ、書いて覚えるようにしましょう。

ぜんぶの日本語訳を覚えなくてもいい

英単語帳を見ると、ひとつの英単語に対して複数の日本語訳が書いてあります。それをぜんぶ覚えなくてはいけないと思っている人もいますが、その必要はありません。

単語は、まず「ベースの意味」だけわかれば大丈夫です。

たとえば「address」という単語には「住所」のほかに「演説する」という意味があります。こんな感じで使います。

The prime minister addressed the nation.

(首相は国民にむけて演説した。)

こういう英文が出てきたときに「演説する」がわかっていないと「やばい、もっともっと覚えなきゃ……」と焦るかもしれません。「語源も知らないといけないのかな」と考え、語源の本に手を出す人もいます。

しかし「address」を「演説する」という意味で使うことは、特に日常会話では稀です。それに、ふつうに考えて「このaddressは"住所"じゃないな」とわかるはずです。

文脈から「何か"言う"ってことなのかな」と推測できればベストですが、意味がわからなくてもいったん読み飛ばしてOKです。

「住所」という意味さえ知っていれば大丈夫。そのあと、いろんな英文を読んだり聞いたりしながら「あ、こういう文脈では"演説する"って意味もあるのか」と知っていけばいいのです。トレーニングしていくうちに、だんだん文脈から判断できるようにもなります。

「完璧にすべての意味を覚えなきゃ」とか「語源から勉強しなきゃ」とやっていると、「樹海」に飲まれて挫折してしまいます。

基本的には寄り道せず、素直に覚えていったほうが近道なのです。

文法は「イメージ」で理解する

次は文法です。

オススメなのは「感覚的なレベル」で文法を理解すること。

たとえば「認知文法」という理論をベースにした考え方をふまえれば、「ネイティブが英語をどのように捉えているのか」「どう認知しているのか」を感覚的に理解できるようになります。

たとえば助動詞の「will」。

日本人に「willってどういう意味ですか?」と聞くと「〜するつもりだ、〜でしょう」と言うでしょう。「未来」や「意志」と答える人もいます。

しかし、ネイティブはもっと「感覚的」に捉えています。「will」であれば「よしっ!」と決意するような感じです。

「am 」や「is」などのbe動詞も、日本人は「〜です」とか「〜である」と訳します。これもネイティブは、もっと感覚的に捉えています。

「am」や「is」というのは「今から説明するよ」というサインです。be動詞は「主語の状態について今から説明しますよ」というイメージ。

「I am……」と言われたら、「I am 誰々」「I am 何々」と続くのを待ちますよね。その人の名前や特徴、状態を言うんだろうな、と。

「Taro is」と言われたら、ネイティブは「isが来たから、なんかTaroの説明が始まるぞ」と思います。

Taro is a boyだったら、少年がパっと脳内に浮かぶ。「少年」のイメージがTaroのイメージに「付加」されるんです。

「Taro is tall」と言えば、「背が高いんだな」と思う。

Taro isの後に「eating sushi」が来れば、Taroに「寿司を食べている様子」が付加されます。

学校では「Taro is a boy」と「Taro is eating sushi」は種類の違うものだと教えられたかもしれません。しかしネイティブにとっては一緒です。

「Taro is a boy」も「Taro is eating sushi」も、Taroの特徴や状態を説明しているという点で同じ。このように捉えられるようになると、理解の速度はものすごく上がります。

さて、冒頭でもお伝えしたように「完ぺきにしないと次に進んではいけない」というわけではありません。

リーディングやリスニングなどのトレーニングをやるなかでも単語や文法は強化されていきます。

というよりむしろ、並行して取り組むほうが効果的といえます。実際のリスニングやリーディングのなかでさまざまな文脈から英語をインプットすることで、体系的に文法や語彙などの知識の定着が促進されるからです。

語彙と文法の基礎をある程度おさえたら、リーディングやリスニングのトレーニングの比重をさらに高めていきましょう。

②リーディング:前から前から読んで理解する

リーディングについて解説します。

単語と文法の知識がある程度あれば、たいていの人はそれなりに英文は読み進められるはずです。

ポイントは読んだらすばやく理解できるかという部分です。いちいち日本語に訳していては置いていかれます。ネイティブと同じくらいのスピードで理解することを目指してトレーニングしましょう。

そこで身につけてほしいのが「チャンクリーディング」というやり方です。

チャンクとは「意味のかたまり」のこと。チャンクリーディングとは「意味のかたまりごとに処理していく」トレーニングです。

次の例文を見てみましょう。

My brother is playing baseball in the park with friends.

ふつうは英語を全部読んでから、行ったり来たりしながら日本語に訳していくでしょう。「私の兄は……友だちと……公園で……野球をしています」というぐあいです。

これを「チャンク」で理解するとどうなるか?

My brother is / (私の兄は)

playing baseball / (野球をしています)

in the park / (公園で)

with friends. / (友だちと)

こうして「チャンク」ごとに前からどんどん理解していく。すると、読むスピードはどんどん上がっていくはずです。

英語は基本的に動詞の後ろに説明を加えていくスタイルです。

「My brother is」と来たら、ネイティブは「あ、ここから説明が始まるんだな」と無意識に思います。その後「playing baseball」と続くと「ああ、野球してるんだな」とわかるわけです。

さらに「in the park」ときたら「あ、場所は公園なんだ 」。「with friends」だったら「あ、友だちとなんだ」と理解する。こうやって後ろにイメージを付加していくのが英語のスタイルです。

「My brother is」という冒頭の言葉のイメージを保持しておいて、そこに情報を付け加えていく。どんどん前から理解していくのがポイントです。

チャンクをみつけるポイントは接続詞や前置詞です。多くの場合、from、with、of などの前で切れます。それをパッと見つけて、頭の中で区切れるようになれば、自然とチャンクリーディングができるようになるでしょう。

英語は「出オチ」である

もうひとつ例を出しましょう。

I'm afraid /

I’ll have to cancel /

my reservation of hair dressing /

because I'm going on a trip. /

この文を「cancel」くらいまで読んでから「あ、キャンセルしないといけないから残念に思っているのか……」と考えていては遅くなってしまいます。

そうではなくて「I'm afraid」と聞いた時点で、脳内では「あ、残念に思ってるのね」と理解します。その後で「キャンセルしなきゃいけなくて」と理由を付加していきます。

「I'm afraid」と聞いた時点で「申し訳なく思っている」というコアのイメージをとらえる。そして「キャンセルしなきゃいけないから」「美容院の予約を」「旅行に出ているため」というように、情報が出てくるたびにどんどん後ろに付け加えて理解していくのです。

日本語では「私は、銀座で、オムライスを、食べます」と言いますよね。「食べます」という「コア」の部分は最後に来る。でも、英語だと「私は食べます」「オムライスを」「銀座で」となります。順番が逆なんです。

英語は「出オチ」と覚えるといいかもしれません。いちばん大事なことを最初に言ってしまう。

この「前から理解する」という英語の順番に慣れましょう。すると読むスピードはどんどん早くなっていきます。

すばやく読むためにも「音読」する

リーディングのスピードを上げるためには、実は「音読」が重要です。

「え? 読めればいいのに音読する必要があるの?」と思った人もいるかもしれません。

そうなんです。

リーディングは「黙読」をすることですが、そのスピードを上げるためには「音読」がすごく役に立つのです。

なぜ音読が必要なのか、そのメカニズムを説明します。

人は文章を読むとき、まず「眼球停留」といって、眼球を一箇所にとどめて文字や単語を知覚します。次にその文字を頭の中で「音」に変えます。この音声化のことを「音韻符号化」と言います。

こうして文字情報をいちど「音声情報」に変えたあと、「心内辞書(メンタルレキシコン)」と呼ばれる頭のなかの「辞書」にアクセスして意味を認識するのです。

ようするに、基本的に人は黙読するときであっても、頭の中で英語を「音」にしながら読んでいるということです。

音読は、視覚から入った文字情報を頭の中で音に変えるためのトレーニング。口に出して理解することで「音韻符号化の回路を鍛える」ことになるのです。

音読によってリーディングスキルを上げるときのコツは「すでに内容を理解できている英文」を繰り返し口に出して読むことです。意味がわからない英文を読んでも、そもそも頭の中のデータベースにその英語の知識がないので、音が素通りしていくだけです。

「ここの意味はこうだったよな」というように、音と意味がちゃんとつながる状態で音読を繰り返すことで「音韻符号化」の訓練になるのです。

音読するときは「ただ読む」だけではなく、「頭の中で意味を浮かべる」ことが大切です。たまに「声を出すこと」が目的になってしまう人がいますが、それではほとんど意味がありません。

発音がダメだと、早く読めない

正しい発音で音読することも大切です。

実は発音が悪いとリーディングスピードが上がらなくなります。チャンクリーディングができるようになっても、そこから伸びなくなるのです。

先ほど「基本的に人は黙読するときも、頭の中で英語を音にしながら読んでいる」とお伝えしました。このとき頭の中の音が日本語のカタカナ発音だとスピードは落ちます。

きちんとネイティブの正しい発音やリズムがつかめていると、感覚的に「このへんがチャンクだな」とわりやすくなり、リーディングのスピードもすごく速くなるのです。

これまで「単語と発音は別」と思っていた人は、ぜひ発音を1からやり直すことをオススメします。

と言っても、ネイティブと同じレベルを目指してめちゃくちゃこだわる必要はありません。「ベースボール」ではなく「ベィスボゥ」くらいまで言えれば十分。「明らかなカタカナ読みをしない」ところまでいければ、まずはOKです。

③リスニング:「ただ聞く」だけでは聞けるようにはならない

次はリスニングについて説明していきます。

たまに「とにかくたくさん英語を聞けばいい」と思っている人がいますが、ただ聞くだけではリスニングができるようにはなりません。

英語が聞けるようになるためには何が必要でしょうか?

まずは「きちんと音をキャッチすること」です。それはそうですよね。どんな音が発生しているのかをキャッチできないことには、英語が聞けるようにはなりません。

英語は文字通りにきちんと発音されません。音をつなげたり、省略したり、発音を変化させています。

たとえば「アナと雪の女王」の主題歌の「Let It Go」。「レット・イット・ゴー」ではなく「レリゴー」と歌われていましたよね。

このような変化のことを「音声変化」と言います。音をきちんとキャッチできるようになるには、まずこの音声変化のルールを学ぶ必要があるのです。

「音声変化」は5つしかない

英語の音声変化は、日本語ではあまり馴染みのないルールです。

でも安心してください。英語では、特に重要な音声変化のルールは5つしかありません。

1)連結:単語どうしがつながって発音される

I have a pen.: アイ ハヴ ア ペン → アイ ハヴァ ペン

2)同化:隣りの音に影響を受けて違う音に変わる

I found you.:アイ ファゥンド ユー → アイ ファゥンヂュー

3)ら行化:t や d の音が日本語の「ら行」のような音になる

Saturday:サタデイ → サラデイ

4)脱落:あるべき音が発音されない、あるいは聞こえにくくなる

every night:エヴリ ナイト → エヴリ ナイッ

5)弱形:人称代名詞、前置詞、be動詞、助動詞などが弱く短く発音される

Our work begins at nine.

:太字の単語が強く長く発音され、それ以外は短く発音される

大まかなルールはこれだけ。

だいたいのルールを理解したら、ネイティブと同じリズムで実際に口に出すトレーニングを重ねていきましょう。

発音できる音は、聞き取りやすくなります。英語を聞けるようになるためにも、きちんと発音できるようになることが大切なのです。

英語をどんどん処理していく練習

次は「聞いてどんどん処理していく」練習に入りましょう。

動作や情報の処理を無意識化することを「自動化」といいます。この「自動化」ができるようになると、脳内に余裕ができます。英語がどんどん入ってきてもパニックにならず、多くの情報を脳内にとどめておけるようになるのです。

音声の聞き取りを「自動化」する代表的なトレーニングがシャドーイングです。

シャドーイングとは、英文を聞きながらそれをマネして音声を口に出していく練習です。文を聞き終えてから繰り返すのではなく、聞こえてくる英文のすぐ後ろを影(シャドウ)のように追いかけるのです。

シャドーイングでは、自分が発音しながら聞かなければいけません。聞きながら発音しなければいけません。だから、ふつうに聞くよりも負荷がかかります。

最初のうちはぜんぜんできなくて、グダグダになって終わってしまう人がほとんどです。でも、落ち込む必要はありません。

シャドーイングは「あえて大きな負荷をかけて、聞く力をパワーアップさせる練習」です。そもそもかなり難しいことをやっているので、最初はできなくてあたりまえ。最初は難しくても、慣れてくれば自然にできるようになるはずです。

ちなみにシャドーイングのときは、ひとまずは英文の「意味」は気にしなくてOKです。「意味」を理解する練習は、チャンクリーディングですでにやっています。シャドーイングは、あくまで「リスニングの練習」と捉えておきましょう。

完ぺきにやろうとしない

長くなりましたが、最後に大切なことをひとつお伝えします。

それは「完ぺきにやろうとしない」ということです。

たとえば前置詞でつまづく人がいます。チャンクリーディングをやっていても「これ、atだったかな? inだったっかな?」と思って、止まってしまうんですね。

たしかに前置詞は大事です。でも at が in になったからといって、べつに大きく意味が変わるわけではありません。だから細かいところはいったん置いておいて、どんどん進んだほうがいいのです。

そもそも言語は、正解がいつも一個というわけではありません。日本語でも「私は」と「私が」は違いますが、まったく違うというわけでもない。それと同じようなものです。

冠詞も「aかな? theかな?」と思って止まってしまう人がいます。でも、立ち止まらずにいったん飛ばしていいんです。

英語の勉強は「雑さ」もけっこう大切です。

完ぺきを求めようとすると、それだけで膨大な量を勉強しないといけなくなります。冠詞問題なんて、それだけで一生をかける学者さんもいるくらい複雑な世界です。

チャンクリーディングや発音のトレーニングを繰り返しやって感覚をつかむ。細かい部分にこだわるのではなく、大きいところからつかんでいく。そうやっていろいろやっているうちに「ここはinだと気持ち悪いかも」とか「ここは弱く発音するほうが自然だな」という細かい部分もわかってきます。

「だいたいわかったら、次」くらいの感じで大丈夫。完璧を求めて立ち止まるよりも、どんどんトレーニングをこなすほうがずっと大切なのです。