【後編】文字を持たなかった古代日本人が明治時代「ひらがな」50文字にたどり着くまで【平仮名の興り~現代のひらがな】

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく!

スキ&フォローお願いいたします。

前回から、ひらがなの歴史を古代からさかのぼって追っております。

【後編】平安時代に入り、万葉仮名から平仮名ができていくくだりから、一気に明治時代の(ほぼ)現行の「ひらがな」に至るまでを追います!

この話のYouTube版はこちら↓↓(ひらがな回は全6回)

▼前編(未読の方はコチラから)

▼前編あらすじ

紀元前数千年もの間、文字を持たずに暮らしてきた日本人が、1世紀頃に漢字という文字を得て書き表すことを知りました。さらには、漢字の音のみを借りて、6世紀頃「万葉仮名」という日本語を表すシステムを編み出しました。ついに自分たちの言葉を書き表す術も見出したわけです。その頃、万葉仮名は楷書体~行書体で書かれ、一音に対して複数存在していました。

※注:「ひらがな」「平仮名」の表記に決まりはありませんが、本記事の以降では、以下の意味合いを指すことにします。

「ひらがな」=明治33年以降の現代のひらがな

「平仮名」=それ以前のたくさんあった平仮名

万葉仮名から平仮名へ

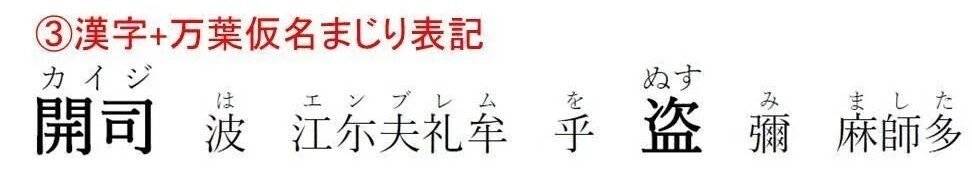

まずは万葉仮名のイメージを振り返っておきます。万葉仮名は、最初は全ての音を一字ずつあてて表記していました(②)

そのうちに、漢字で表せるものは漢字で、助詞や助動詞、送り仮名は万葉仮名で表すようになりました(③)

この状態であっても、すべて文字としては漢字。画数も多く、書くのも大変です。また、上の図では文字サイズやスペースで工夫しましたが、「漢字としての漢字利用部分」と「万葉仮名としての漢字利用部分」との区別もつきづらい。そこで。

「万葉仮名から派生して作られたのが平仮名」

「万葉仮名」→「草仮名」→「女手」→「平仮名」

万葉仮名は、楷書体~行書体。その頃、中国からくずし字である草書体も入ってきているので、次第に万葉仮名を草書体で書くようになります。

かっちりした楷書体から、日常使いのカジュアルな草書体へと変化したものを「草仮名」と言います。

▼草仮名の作品例

「草仮名」がさらにくずされて「女手(おんなで)」「平仮名」と変化していきます。

「万葉仮名」→「草仮名」→「女手」→「平仮名」

現在の表記

万葉仮名

草仮名

女手

平仮名

ひらがな

を比べるとこんなイメージ↓↓(もっとも、この頃横書きはなかったですが)

万葉仮名が大体6世紀頃から使われ始めたので、約300~400年もの時をかけて、平仮名へと変化していったことになります。

平仮名は、空海(774~835年)が作ったという説もあったりするのですが、歴史を見ると誰か一人の所業とは毛頭考えられないので、この説は否定されているのが一般的。

たくさんの平仮名

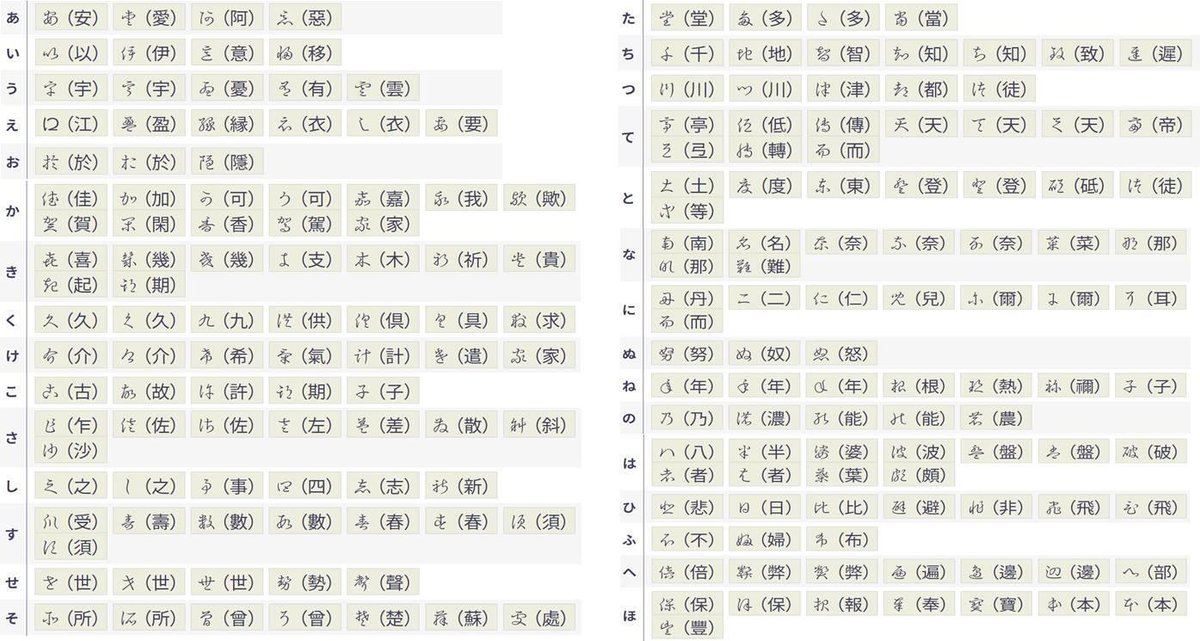

また、万葉仮名は一音に対していくつもの漢字があてられていましたが、もちろん草仮名、女手も同様に一音に対して複数ありました。今は想像が付きづらいかもしれませんが、元来平仮名は音の数よりかなりたくさんあったのです。

平安時代、女流平仮名文学が花開く・・・が、平仮名は女性が作ったものでは無かった!?

平仮名が確立していった10~11世紀頃になると、貴族の女性たちに平仮名が広まっていきます。平仮名は行政文書などではなく日常の言葉を表すのに適した文字。女性たちは平仮名を使って、日記や物語が盛んに書くようになりました。

宮中の女性たちが暇にまかせて(?!)執筆した日記やら物語が後世の読み物としても大成功!を収めたわけです。

▼平安時代の女流作家の有名作品例

源氏物語(1008年頃)紫式部

紫式部日記 (1008~1010年頃)紫式部

枕草子(1001年頃)清少納言

和泉式部日記(1008年頃)和泉式部

蜻蛉日記(974年頃)藤原道綱母

更級日記(1060年頃)菅原孝標女

「平仮名=女性のもの」「平仮名は女性が作った」は誤り!?

ところで、平安女流作家の活躍の話のように、「平仮名=女性」というイメージがありませんか?ありますよね・・?でも、今回筆者も色々と調べているうちに驚いたことが!

「平仮名は女性の文字。」

「女性が作って、女性のみが使っていた。」

という証拠はない。

筆者は、中学校時代に習って以来、とにかく「平仮名=女性」そう信じ切ってきました。何なら私「平仮名は女性が作った」と、てっきりそう思っていましたよ・・・。

ところが、平仮名の誕生期に書かれた文章で女性が書いたと証明できるものは残っていないのです。

「紀貫之の土佐日記はひらがなで書かれていて、ひらがなは女性が使うものだから女性のふりをして書いた」とか、「万葉仮名がくずされてひらがなの元になった文字を「女手(おんなで)」と呼ぶ」とかも習って、女性女性言ってませんでしたかーーー。。

少なくとも、当時男性は平仮名を使っていた

しかし一方、男性が書いたものは残っています。少なくとも、当時男性は平仮名を使っていたのです。

平仮名に女性のイメージが付いたのは、平仮名が文字として成熟してからのち、女性、特に宮中に仕える女房と呼ばれた人たちによって、日記や随筆や物語といった平仮名で書かれた文学が花開いたためでしょう。でも、それは平仮名そのものの誕生とは別の話です。

(出典:ことば研究館)

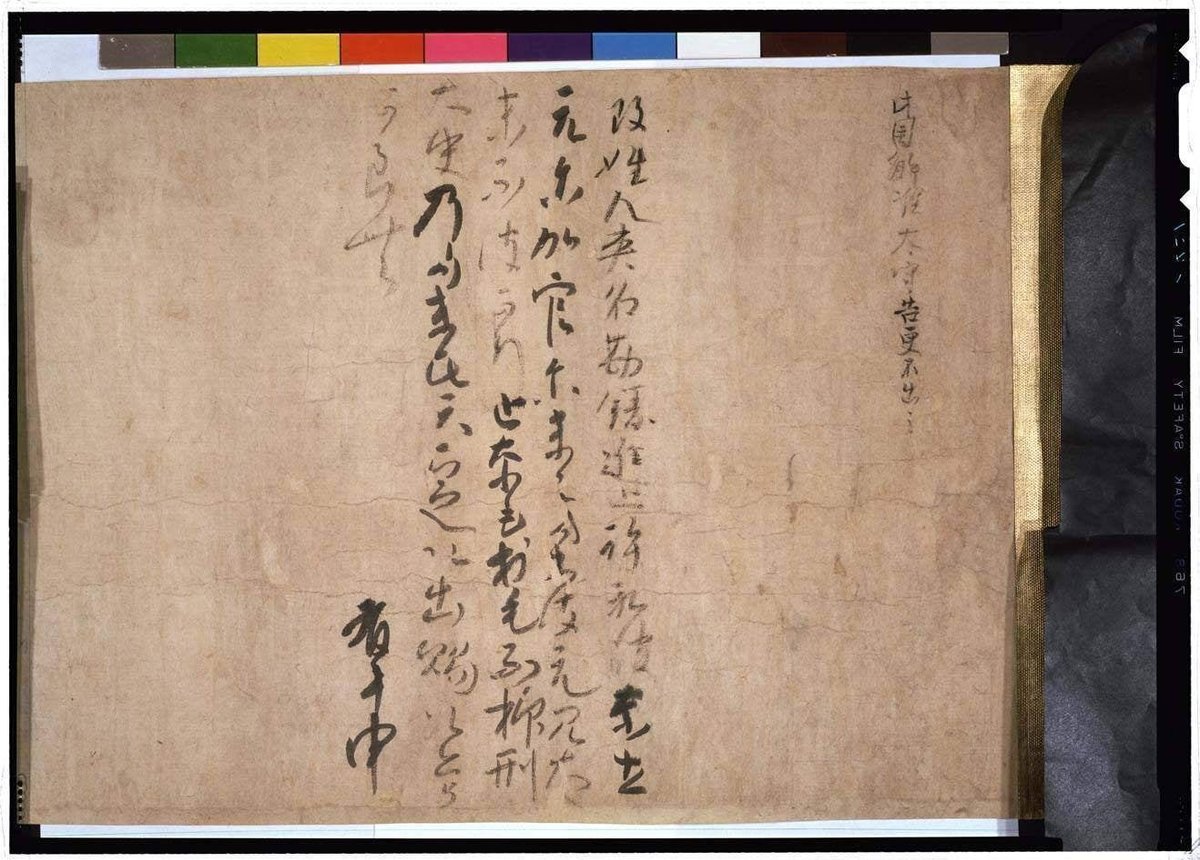

次の画像は、最も古い(867年)平仮名の資料の一つ。漢文に平仮名(と言ってもほぼ漢字の草書体、草仮名。)が混じっている。

これを書いたのは藤原有年、男性です。

(出典 : 東京国立博物館研究情報アーカイブズ)

平仮名の黎明期に漢字を使っていたのは、漢文をも扱うことができた男性の貴族や高僧たち。平仮名という、それまでに存在しなかった独自の文字を発明したのは、漢字を自由に操れるエリート男性らだっただろうということらしいのです。

また当時、漢文は公式文書、平仮名はそうではない私的なやりとりに使われていました。平仮名は公式文書でないため、あまりきちんと保存がなされず残っている資料が少なく、平仮名が生まれた経緯やその頃の様子を正しく知ることは難しいという面もあるようです。

うん、でもなんか頷ける。漢字の草書体って元の文字が相当分かっていないと書けないから(筆者/書道家の実感として)

「平仮名を作ったのはだあれ?」まとめ

平仮名が起こり始めた9世紀後半頃から100〜150年ほどを経て、先にも書いた通り、平仮名が成熟、宮中の女性たちの間で、日記や物語などが平仮名を使って書かれることが流行ったため「平仮名=女性」のイメージが作られました。しかし、平仮名誕生、黎明期においては、

平仮名を作ったのは、エリート男性たち。

男性は漢字も平仮名も両方使える人も多く、公私で分けていた。

女性には、漢字も平仮名も使える人が少なかった。

というのが正確なのかな。

1000年間も平仮名の仕組みは変わらなかった

その後、時代で言えば、平安→鎌倉→室町→安土桃山→江戸→明治と進みますが、平安期の平仮名成熟から鎌倉以降、明治の初めまで、約1000年もの間、原則的な平仮名の仕組みは変わらず、たくさんの平仮名が使われていました。(言葉の変化や、変体仮名の淘汰などはあっただろうけど。)

江戸時代の識字率。寺子屋の功績

ところで、平安時代に平仮名が作られ、女流作家が隆盛したなどと言っても、その頃の識字率は宮中においてさえ1割くらいだったのではないかと言われています。

その後武士や商人にも文字が広まるようになり、江戸後期には、日本の識字率は全国平均でも6割、江戸の中心では7~8割超。世界でもトップクラス!

ちなみに同じ頃ロンドンの識字率は20%、パリでは10%未満だったらしい。

日本の識字率の高さは寺子屋という学習塾のような施設のおかげ。そこでは、「読み・書き・そろばん」、読み書きの部分は、たくさんの平仮名とともに教育がなされていました。

ちなみに、江戸時代の書体は「御家流(おいえりゅう)」と呼ばれるくずし字(ほとんど草書体)

徳川幕府はこれを公式書体とし、公式文書から寺子屋の教科書まで広くこの文字が使われていました。

明治のひらがな大改革!一音一字になる!

長きにわたり、たくさんの平仮名を使ってきた日本人。明治政府が楷書体を公式書体と定め、江戸時代の御家流のくずし字が減っていきます。

そして、平仮名史上最大の革命が起こるのが、明治33年(1900年)、「小学校令施行規則」施行。それまでのたくさんの平仮名を一挙に改定し、ひらがなは「一音一字」と決められました。

ひらがな50音の誕生です!

現行ひらがなは46文字44音(「を」と「ん」を除く。「を」は「お」と同じ音)。明治33年時点は、や行「やいゆえよ」、わ行「わゐうゑを」とされていました。

たくさんの「平仮名」~現在の「ひらがな」へ!

あ行を例にとってみます。

あ 「安」「阿」「悪」「愛」のうち、「安」→「あ」

い 「以」「伊」「移」「意」のうち、「以」→「い」

う 「宇」「憂」「有」「雲」のうち、「宇」→「う」

え 「衣」「江」「盈 」「縁」「要」のうち、「衣」→「え」

お 「於」「穏」のうち、「於」→「お」

このように、一音につき一字を採用。使用頻度が高い、書きやすいなどの理由から、一つのひがらなを抜擢。採用されたひらがなはさらに形を整えられて、現代私たちが見慣れたひらがなとなっていきます。

大きな転換なので繰り返しになりますが、1900年の一音一字のひらがな誕生は、それまで平仮名は音に対し複数あるのが当たり前だったことから考えて大革命!です。平安時代~明治の初めまで、約1000年間もの平仮名の慣習がここで変わったのです。

▼平仮名のこぼれ話

以前の動画でも取り上げましたが、平仮名激動の最中、江戸末期~明治の初めにかけて、漢字を廃止して日本語をひらがなだけにしよう!という動きがありました。前島密により江戸幕府15代将軍徳川慶喜に提出された『漢字御廃止之議』です。

このとき、結局ひらがなだけにはならなかったので、今の日本語があります。

採用されなかった平仮名「変体仮名」

一方で、採用されなかった平仮名。採用されたものよりも何倍も多くあります。それらは今では「変体仮名」と言います。採用されたひらがなに対し、形の違うもの「変体」の平仮名、というわけです。

それまで長い間平仮名は複数あるのが普通だったので、すぐに一音一字のひらがなが定着したわけではありません。戦前くらいまでは、書物でも一般の人の書き文字でも変体仮名交じりでした。

そういえば、筆者が文通していた爺さま(大正終わり頃の生まれ)は手紙の中で「可(か)」「尓(に)」とかの変体仮名をナチュラルに使っていたなあ。。

また、人名漢字にも変体仮名はたくさん使われていましたが、1948年(昭和23年)の戸籍法施行により、変体仮名が戸籍上の名前に使えなくなりました。さらには、新聞・雑誌等のメディアの文字統一も進み、変体仮名はより消滅の方向に進みます。

その後マイナーアップデートを経て、現行のひらがなへ

▼ひらがなにおける、明治時代以降の主な変更

1900年(明治33年)

一音一字にひらがな誕生

1946年(昭和21年)

現代かなづかい(「ゐ、ゑ」が便宜上廃止に)

1986年(昭和61年)

現代かなづかい が 現代仮名遣い に(主に「じ、ぢ」「ず、づ」の使い方の変更等)

※現代仮名遣いより前のひらがなの使い方を「歴史的仮名遣い」と言う。

※歴史的仮名遣いを使ってはダメ!という強いものではなく、あくまで教育や一般使用の目安。

あとがき

さて。平仮名、ひらがなの歴史を古代から追ってきました。

平仮名、ひらがなは、自国の言葉を何とか書き表したい!と日本で独自に発展してきた産物。そして、言葉は生き物、文字も生き物。時代とともに変化し、今私たちは限定されたひらがなのおかげで便利に暮らせています。

一音一字となったひらがなのおかげで、覚える字数が限定されて楽になったし?!というか、そもそも平仮名がたくさんあったということさえあまり知られていない事実なのかもしれません。

ただ、筆者のような文字ファンにとっては、文字選択肢が多い方が楽しいってこともあるので、使える変体仮名増やしていきたいな。(今更ながら、かな書道修行中の書道家は私です。)

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。

※毎週火曜19時更新

お時間ある方は『YouTube』&『Podcast』もご視聴ください!↓↓↓

○著者作品集 [タケウチInstagram]

いいなと思ったら応援しよう!