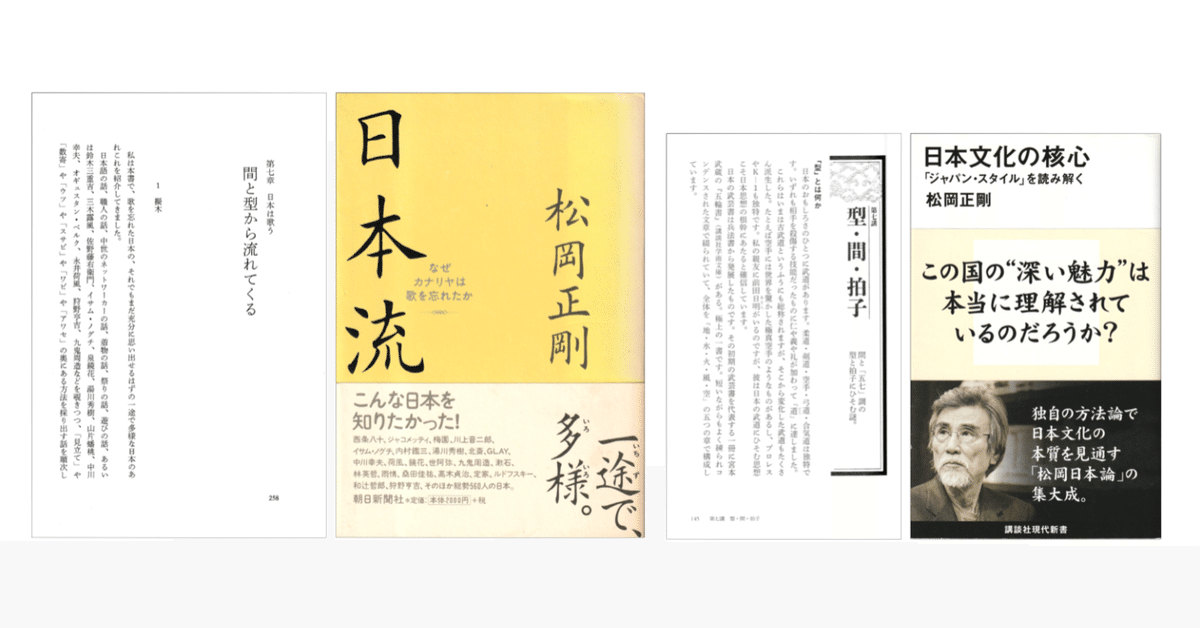

松岡正剛『日本文化の核心』『日本流』

☆mediopos3608(2024.10.5)

松岡正剛が亡くなって二か月近くになる

「遊」の時代に

なにがしかの影響を受け始めてから

半世紀近くが経っている

ふりかえってみると

いちばん影響を受けたといえそうなのは

「編集」という視点をとることで

どんなテーマについても

ジャンルや専門などといった垣根など気にしないで

横断的に見られるようになったことだろう

なぜか「追悼」する気にはならないままだが

松岡正剛的な視点から得てきたことのなかから

思いつくものをとりあげていければと考えている

今回は「日本文化」にかかわる

重要なテーマである「型」「間」について

『日本文化の核心』(2020)と『日本流』(2000)から

日本の「型」の話がむつかしいのは

それが欧米ではたとえば

「西洋音楽の拍子は分割可能であり、足し算可能」なのに対し

拍子が伸びたり縮んだりする(「間拍子(まびょうし)」)

ということに典型的にあらわれている

つまりその「型」においては

「パターンやスタイルやフォームに

出たり入ったりする「間」や、

生身の演奏者や踊り手や武芸者が関与しつつ包まれる

「場」のことこそを、いろいろ考慮しなければならない」

松岡正剛が「型」に関心をもったのは

「形代(かたしろ)」の役割に驚いたことからだという

形代とは「型そのもののことではなく、

形が力をもつようにするエージェント(代理物)のこと」

形代のほかに「物実(ものざね)」や

「憑座(よりまし)といった考え方もあったように

「日本には「座」や「場」にかかわって

何かが依ってくる、やってくる、出現する」

そうしたありようが継承されてきていて

それが「間」に魔法のような力を与えてきた

日本の伝統芸能は

その大半が「間の芸能」であるといえるが

伝統工芸や武芸・武道といったものも同様に

それが伝承されるとき

「秘伝」「口伝」というをとってきた

そしてそれはただ秘密にされてきたというより

その「型」を教えるということそのものがむずかしい

「口伝という様式には、

われわれが説明しようとしても説明できない

何かが宿っているように思えるにもかかわらず、

それが取り出せない」のである

それは「不立文字」であり

「以心伝心」であり「師資相承」であって

そうした「型の文化」は

「その行為のシステムの中にしか

返答をもっていない」がゆえに

伝統芸能や職人たちが

「そんなものは自分で盗むんだ」というように

「作法や真意を公衆に説明せよと言われても、

自分が盗んで体に入れたものしか、

その「型」や「間」にあたるものはない」

「そのかわり、一人一人が自分なりの「間」をもっているし、

自分なりの「秘伝」をもっている」

あえて説明するとしたら

「日本の芸の最も高度な習得到達点は

それぞれの芸の間というものである」

ということであり

それは世阿弥が「せぬ隙」と言っていたものと通じている

松岡正剛は

「では、どうするか。」

ということで

「直截に「間」や「型」の現場に介入して

これをまるごと次代へ渡すための準備をしておくこと」

そして「伝統芸能や伝統工芸や伝統建築のコンセプトを、

新たな装置と構成によって分解したり編集したり、

組み立て直すこと」を示唆しているが

日本文化にかぎらず

さまざまな「型」は

たとえどんなに丁寧に「開示」されたとしても

じぶんの「体」に入れたものしか

「伝承」することはできないのではないだろうか

それは神秘学的な智慧に関しても同様であり

「秘密」を閉ざされたものにせず公開したとしても

会得・体得しないかぎり

それが「秘密」であることさえわからない

変えることができるのは

その「開示」の仕方だけなのだ

こんなたとえがある

スプーンは食べものを運ぶことはできるが

いつまでもじぶんでそれを味わうことはできない

ひとにかわって

感じたり考えたりすることはできない

というのと同様である

■松岡正剛『日本文化の核心 「ジャパン・スタイル」を読み解く』

(講談社現代新書 2020/3)

■松岡正剛『日本流 なぜカナリヤは歌を忘れたか』

(朝日新聞社 2000/3)

**(松岡正剛『日本文化の核心』〜

「第七講 型・間・拍子/間と「五七」調の型と拍子にひそむ謎。」より)

・日本独特のアンサンブル

*「なぜ日本の型の話はむつかしいのか。それはそもそも日本の言語文化や芸能文化や音楽文化が欧米文化の成り立ちと根本において異なってきたからです。

「たとえば、能舞台には向かって右から能管、小鼓、大鼓、太鼓は並びます。能楽堂に行くと演目が始まる前に奏者たちが楽器をもって、しずしずと定座を占めるのがわかります。ここまでは西洋のオーケストラや四重奏と同じです。ところが、この能管、小鼓、大鼓、太鼓によるジャパン・カルテットの楽器は共通のチューニングをされていないのです。しないのではなく、できないのです。」

「しかし、これだけめちゃくちゃなのに独特のアンサンブルになるのは、ここに日本の芸道の秘密があるわけですが、舞台現場でのその場の「打ち合わせ」が音楽になることなのです(「打ち合わせ」という言葉はここに起源をもっています)。そこに独特の「型」の保持が継承されてきたのです。」

・伸び縮みする間拍子

*「日本文化はあえて便利で合理的なものをつくろうとはしてこなかったのです。もちろん不便なものをつくってきたわけではないけれど、むしろ「その場」で出会い、「その場」の創発するようなものをできるだけ重視してきたのだろうと思います。そのため楽器にもわざわざ困難を付与してきたのです。これにはリズムや拍子が西洋と異なることもあげておく必要があります。

西洋音楽の拍子は分割可能であり、足し算可能です。」

「ところが日本では、なんと拍子が伸びたり縮んだりする。これは「間拍子(まびょうし)」というもので、ワン・ツー・スリー・フォーという一定のタイミングで進まずに、「一と二と三と」というふうに「と」が入る。この「と」はその曲その場で合わせていく「と」です。「と」は裏拍にもあたります。」

「さあ、こうなってくると、日本の「型」を語るにはパターンやスタイルやフォームに出たり入ったりする「間」や、生身の演奏者や踊り手や武芸者が関与しつつ包まれる「場」のことこそを、いろいろ考慮しなければならないということになります。つまり日本の型にはそういった「あいだ」が入っているのです。」

・「形代(かたしろ)」と「物実(ものざね)」と「憑座(よりまし)」

*「三〇代半ばのことですが、私が日本の型に関心をもったのは「形代(かたしろ)」というものの役割に驚いたときからでした。

形代とは、型そのもののことではなく、形が力をもつようにするエージェント(代理物)のことです。形がそうなるように仕向けている代理力が形代です。そんなものは見えませんから、これは神の関与によって形が形をなすためのものです。

天児(あまがつ)という小さな人形があります。たいへん不思議なもので、幼児が無事に育つように枕元においておく手作りの人形のことです。」

「天児は(・・・)、子供が背負うかもしれない凶事や禍事をあらかじめ移し負わせる力をもつとされたものなのです。つまり天児は子供の代わりにマイナスを先取りしてくれるものなのです。形代とは「代償の力」や「代負」を背負うものだったのです。

私は天児のことを通して、形代が日本の型の背景にかかわっていると感じるようになりました。私の友人の山海塾という舞踏集団を率いている天児牛大というダンサーがいます。一九七七年に『アマガツ頌』で旗揚げし、『金柑少年』などで世界に知られた。たいへんユニークな舞踏を見せてくれますが、その基本はダンサーの体を形代と捉えているのです。もちろん、ここには「形」があり「型」があります。ただしその形や型は、何かこれからやってくるものをレセプションする代行者でもあるのです。たんなるパターンやモデルではないのです。そこには未了のものを了解する力が想定されているのです。

*「日本には「物実(ものざね)」という考え方があります。「物の実」です。平たくいえば、物事のもとになるもの、物をつくりあげる種になるものといった意味ですが、中身は平たくありません。」

「私たちの祖先は、何かに恵まれるとか、無事に事態が進捗したというときには、往々にしてそこに超越的なものがかかわってくれていたんだ、それがタネになってくれていたんだというような見方をしたのです。それが物実です。」

*「憑座(よりまし)という考え方もありました。(・・・)これはもともとは神霊が宿るシャーマンのような媒介的な存在のことをさしていました。つまり霊媒的な者の介在のことを言っていたのですが、その後、人形でも憑座になれるとされました。

こちらは「生まれてくる元」ではなくて、「くっつける座」のことです。その「座」がないと、大事なものがくっつかない。逆にいえば、憑座があれば神聖なものや怪異なものは、いつもその「座」にやってくるということになる。」

「このような見方があったということは、日本には「座」や「場」にかかわって何かが依ってくる、やってくる、出現するという可能性が継承されてきたということです。そしてこのことがまわりまわって「間」というものに魔法のような力を与えてきたのです。」

・「定型」の成立

*「拍子といえば、日本では古くから五七五七七とか五七五とか、五七や七五の言葉の拍子というものが力をもってきました。これは和歌や短歌や俳諧だけに特有なものではなく、私たちの日常にも忍び込んでいます。」

*「拍子や調子を言葉の発音のリズムで考えることを「音律数で考える」といいます。世界中に偶数型の音数律、奇数型の音数律が分布し、それが日本では五七・七五に落ちついた。長江文明の調子と通底するところもあるようです。」

「万葉集では、長歌(五七・五七・五七・・・・・七)、短歌(五七・五七・七)、旋頭歌(五七七・五七七)、仏足石歌(五七・五七・七七)というふうに、少しヴァージョンが乱れていたのですが、やがて古今和歌集に向かって五七五七七が定着しました。こうして「定型」というものが確立します。」

・秘伝としての型

*「そこで生まれたのが、私が注目してきた「古今伝授」という伝承形態でした。これは古今和歌集をめぐる読み方や解釈を秘伝として伝えようというもので、二条家が秘事として始め、二条家が断絶すると一門の弟子たちによって累々と継承されていきました。」

*「このように重要な型は口伝や秘伝が多かったということです。世阿弥の『花伝書』(風姿花伝)なども、長らく口伝ないしは秘伝として伝えられてきたものです。」

*「型と秘伝、間と職人、一門から一門へ。日本における型の文化が説明しにくいのには、それなりの理由があったと思います。このことは、日本の職人の世界でも徹底してきました。棟梁と弟子の関係は民主主義的ではないのです。

いまは日本の宮大工の棟梁としてトップの一にいる小川三夫さんは、若い時期に法隆寺の修復や薬師寺の再建などで知られる名人、西岡常一のものと修行をしていたのですが、西岡棟梁はほとんど何も教えなかったと言います。小川さんは西岡棟梁が目の前でカンナをかけてみせ、そのとき貰った厚さ一ミリにも満たない向こうが透けて見えるようなカンナ屑一枚が、古今伝授だったと述懐していました。この話は日本の職人のあいだではとても有名な話です。

カンナ屑一枚で「型」をおぼえろというのは、いささか出来すぎた話ですが。それほどに日本の型の学習には絶妙なものがかかわっているということなのです。そして、そのことは和楽器のつくりにも、形代や物実や憑座の考え方にも、宮本武蔵の拍子の極意にもあらわれていたということなのです。」

**(松岡正剛『日本流』〜「第七章 間と型から流れてくる」より)

・2 HIDEN

*「現代の日本が「秘伝」や「武士道」をなんらかの方法で前面に持ち出すには、かなりの障壁が待っていそうです。また、どこかでそんな用意ができているかというと、これもできているとは思えません。

もっというなら、秘伝や武士道だけでなくて、芸道にまつわる奥義や伝授や名取りなどの、また技芸習得にまつわる勘やツボや間合いや節目などの、そういった曖昧そうな伝承形態や尺度表現の大半が、今日の言葉でとらえなおすことすらできていないのです。」

・3 梅の遅速

*「日本の伝統芸能はその大半が「間の芸能」です。」

「一見冗長に見える「間」でも、いったんその「間」を感じ、その「間」にちょっとでも入っていく気になると、そこには緊張もあるし、遅速も動いている。蕪村に「二もとの梅に遅速を愛す哉」という句がありますが。見る気になりさえすれば、そこへ入りさえすれば、ゆっくりした中にもそのような遅速が見えてくるものなのです。

また、同じく蕪村の梅の句でいえば、「梅をちこち南すべく北すべく」というように、一本の梅の間に介入して、そこに天地にのびる南北軸を想定することだって可能です。

だから能の乱拍子などが始まると、好きな人にはこれはもうたまらないものになります。茶の湯でも亭主から声でもかけられると気分が変化してきたり、話しかけられかたによっては陶然となってきたりもする。そういう「間」だってあるのです。」

・4 不立文字

*「伝統芸能や伝統工芸の多くは口伝です。武芸や武道というものもたいていは体得か、口伝です。武蔵のように叙述を残すのは珍しい。

芸談とて、たいていはインタビューによるもので、文章を残す人はごく一部です。」

*「口伝という様式には、われわれが説明しようとしても説明できない何かが宿っているように思えるにもかかわらず、それが取り出せないのです。」

「そもそもそこは不立文字なのです。

おおげさにいえば、そこには禅があり、止観のようなものが横たわっている。そして、長きにわたって以心伝心や師資相承をしているうちに、ほんとうに言葉にならなくなっていく。あるいは言葉にしない暗黙知というものがはたらいてくのでしょう。そういうことがおこっているのです。」

*「これはとても大事なことで、「同じことをやっていく文化」というものは、そしてその一部が「型の文化」というものなのですが、それらはその行為のシステムの中にしか返答をもっていないということです。」

「では、その「どうするか」ということは、誰がどのように伝えておけばいいのか。伝統芸能や職人たちは、そんなものは自分で盗むんだといいます。」

*「そもそも「間」とか「型」というものは盗むしかないようなもので、そして、それを盗んでみないことには、そこには「過去からの伝承」が生きていることは芸能者にもわからないのです。

だからこそ、その作法や真意を公衆に説明せよと言われても、自分が盗んで体に入れたものしか、その「型」や「間」にあたるものはない。能全般、清元全般、茶の湯全般の「型」や「間」が自分の中にあるんだとは、たとえそう言いたくても、言えない。そのかわり、一人一人が自分なりの「間」をもっているし、自分なりの「秘伝」をもっている。そういうことです。」

・5 せぬ隙

*「有名な話ですが。九世団十郎が「間」には教えられる間と教えられない間というものがあり、教えてできる間は「間」と書くが、教えられない間は「魔」と書くんだと言ったという話が、六代目菊五郎の芸談として伝わっています。」

*「それにしても「間」や「型」はどう説明したらいいのでしょうか。江戸文化の研究者であった西山松之助さんはこんなふうに書いている。「日本の芸の最も高度な習得到達点はそれぞれの芸の間というものである」と。

最も高度な習得到達点が「芸の間」だということは、役者が所作をしていないところが至達の芸だということになって、これだけを聞くと、まるでバレエダンサーがほっと息を抜いているところを絶賛しているようで、何も言っていないようにも聞こえます。しかし、ここでの意味はそうではなくて、芸がつくられていくきわみに「間」があって、その「芸の間」あるいは「間の芸」が日本の芸能そのものの到達点なんだということです。これは世阿弥が「せぬ隙」と言っていたものと通じます。「隙」は「間」とほぼ同義です。これを世阿弥は「苗・秀・実」(遊楽習道風見)をへて習得させようとした。その積み重ねがわれわれには「型」として見えてくる。そんな順序です。」

・6 家と門

*「唐木順三が「型」を重視した以前から、すでに「型」に注目していた思想的な先駆者がいました。その一人は三木清で、「構想力の論理」や「形の論理」で修養や錬成と形あるいは型の関係を言及していて、たとえば「伝統とは一般に何かといへば、形である」といった考察を書いています。もう一人は「民芸」を発見した柳宗悦です。宗悦も「煮つまるところまで煮つまるとき、法に帰る、至りつくしたものが型となっていく」といったふうに、型の重要性を何度も指摘しています。」

*「そもそも「型」は保守とも革新ともいえないもので、つねに家や門や流儀の奥に形成されてきたものなのですが、その生成流転の歴史をみると、必ずしも保守から保守が出て。革新がそのまま革新しつづけるとはかぎらない。茶や花や書の「真・行・草」のしても、武道の「守・破・離」(川上不白説)にしても、かなりゆらぎながら確立しているのです。そして、何かが次の継承をおえたとき、そこに忽然として古い型があらわれるということもあるからです。」

・7 現場記録

*「秘伝や口伝。「間」とか「型」。つまりは記憶の文化。

これらは日本文化を象徴しているにはちがいないにもかかわらず、また、われわれはそのことを舞台の所作や三味線の手や、文楽の頭の動きや茶碗の深みにはっきり認めているにもかかわらず、いっこうにその姿を明確にあらわさないことによってしか、われわれをゆさぶってくれないもののようです。」

「では、どうするか。」

「ひとまずは直截に「間」や「型」の現場に介入して、これをまるごと次代へ渡すための準備をしておくことが、とくに重要であるように思われます。これは記録の文化です。」

「また他方、伝統芸能や伝統工芸や伝統建築のコンセプトを、新たな装置と構成によって分解したり編集したり、組み立て直すことも必要です。文楽や清元をわれわれ自身が継承することは不可能だとしても、その才覚の打ちこみに新たな照明を当てることは、工夫次第ではいくらも可能性が残っている。またそのときに、既存のジャンルとはまったく関係のないジャンルがそこを横断し、また伝統と未来が混じりあうことも可能なのです。」