小津夜景『ロゴスと巻貝』/イヴァン イリイチ『テクストのぶどう畑で』

☆mediopos3352 2024.1.21

フランスのニース在住の俳人小津夜景による

「本との交際」を綴ったエッセイ集『ロゴスと巻貝』に

収録されている「文字の生態系」から・・・

著者は活版印刷から平版印刷(オフセット印刷)への移行で

「いきなり本が読めなくなった」という

活版印刷とは活字を組み込み並べた組版(活版)に

塗料を塗って紙に転写することで印刷する方法であるのに対し

平版印刷(オフセット印刷)とは

水と油のはじきあう性質を利用した版面の平らな印刷版で

版面を水で濡らしながらインキをつけ

版面についたインキをシートに一度転写し

それをさらに転写して紙に印刷する方法である

著者は活版印刷によって印刷された

「紙の表面の凹凸をがしっと目でわしづかみ、

その立体性をよすがにして識字をおこなっていた」

つまり「点字さながら文字を目でさわっていた」

「かつてのわたしは本を読むとき、

いまよりも本そのものと身体でふれあっていた」が

平版印刷ではそれができなくなったという

その経験から著者は

「活版印刷技術が普及するまえの読書の感触」の変遷をさぐり

「読書によってわたしたちがなにを感じ、なにを考え」

「そもそもなにをしようとしていたのかを知るきっかけ」として

イリイチの『テクストのぶどう畑で』で紹介されている

一一二八年ごろに読書術について書かれた最初の本

『ディダスカリコン(学習論)』を著した

パリの聖ヴィクトール修道院の修道士ユーグの事例を挙げる

かつて読書は巡礼でありぶどうの果実の収穫だったように

「ユーグにとって読書とは労働であり、

収穫であり、食事であった。」

その時代の読書とは「書物を聞く」ことだった

しかし読書の方法はユーグの存命中にすでに大きく変わる

「最初のころは、ひとびとが一堂に集まり、

テキストを声に出して楽しむ共同の活動であったのが、

だんだんと孤独の作業へと移行していった」のだ

この時代はまだ「写本」の時代ではあったものの

「分かち書き」が広まったこともあって

テキストを視覚的にパターン認識できるようになり

黙読が流行るようになってくるのである

その後印刷技術が発明され

大量に書物が作られるようになり

現代に到っては

活版印刷から平版印刷の時代へ

そしてさらには「紙」の書物から電子書籍へと

「読書」の仕方やその経験のもつ意味が

大きく変化してきている

少なくとも現代において

「書物を聞く」という機会は

限られた場所でしか持ちえなくなっているだろうし

「活版印刷」によって印刷された書物が

「文字を目でさわ」るように読まれることも

ほとんどないと思われる

しかし「読書」経験において

「身体でふれあ」うということがなくなったとき

なにが失われることになるのかを問う必要がある

それは「読書」にとどまるものではなく

「言葉」そのものをどうとらえるかでもあるだろう

ほんらい「見る」ということは

見るものをさわることでもある

その意味でいえば「文字を目でさわ」るというのは

「読む」(あるいは「聞く」)ということの

ほんらいの経験でもあるといえそうだ

そうした経験を得るということは

「ほんとうのたべもの」(宮澤賢治)を

食べるということでもある

かつてユーグの時代

「ぶどうの粒たる文字を摘みとり、

あるときはもぐもふと声に出して唱え、

その味わいにふさわしい自分であるかどうかを内省する。

書かれた言葉は精神のエネルギー源で、

口にふくむことで精神の栄養」となるものだった

そのような「読書」が失われませんように

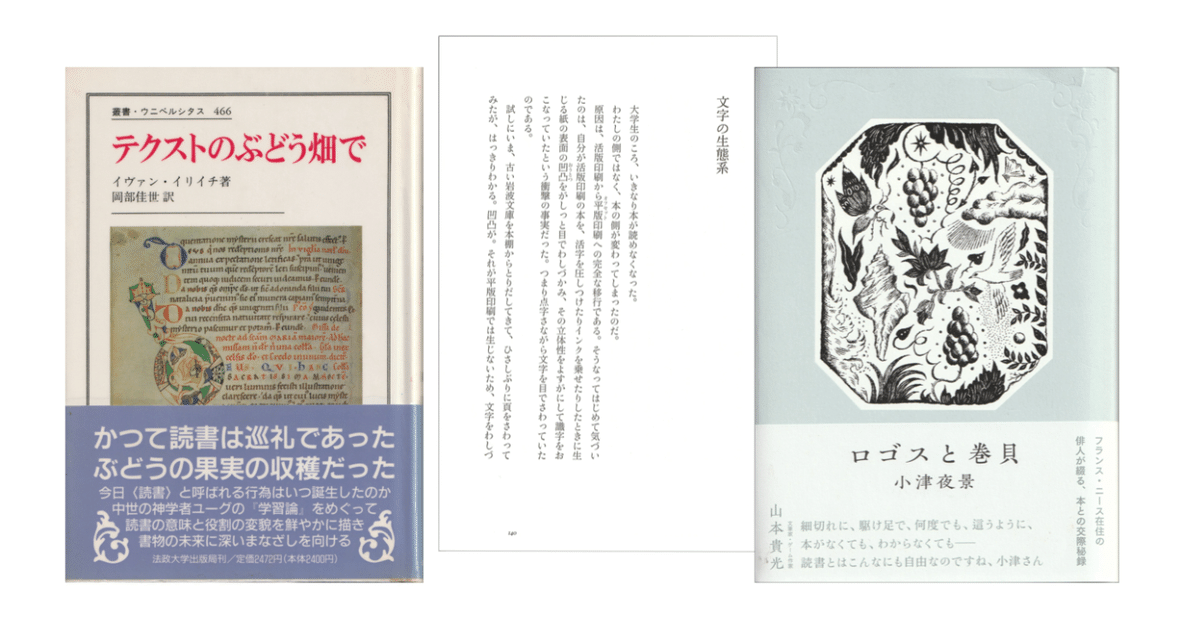

■小津夜景『ロゴスと巻貝』(アノニマ・スタジオ 2024/1)

■イヴァン イリイチ(岡部佳世訳)『テクストのぶどう畑で』

(叢書・ウニベルシタス 法政大学出版局 1995/1)

(小津夜景『ロゴスと巻貝』〜「文字の生態系」より)

「大学生のころ、いきなり本が読めなくなった。

わたしの側ではなく、本の側が変わってしまったのだ。

原因は、活版印刷から平版(オフセット)印刷への完全な移行である。そうなってはじめて気づいたのは、自分が活版印刷の本を、活字を圧しつけたりインクを乗せたりしたときに生じる紙の表面の凹凸をがしっと目でわしづかみ、その立体性をよすがにして識字をおこなっていたという衝撃の事実だった。つまり点字さながら文字を目でさわっていたのである。

試しにいま、古い岩波文庫を本棚からとりだいてきて、ひさしぶりに頁をさわってみたが、はっきりわかる。凹凸が。それが平版印刷では生じないため、文字をわしづかみにすることができず、紙の上で目がすべるようになってしまった。目だけじゃない。光もすべる。なにしろ紙が平らなままなんだもの。

そんなわけでわたしは、平版印刷の本の読み方をあらためて習得しなけえばいけなくなったのだけれど、識字にほぼ支障がなくなったのは実はさいきんのことだったりする。で、いまなお完全ではない。世間で活字の読みやすさが話題になるとき、紙の本と電子書籍との差異をうんぬんするひとはたくさんいるのに、活版印刷と平版印刷の差を語るひとがいないのは本当に不思議だ。わたしは電子書籍にはすんなり適応できたし、白黒反転させれば平版院白湯より文字がつかまえやすい。そういうひとはほかにもいると思う。

またかつてのわたしは本を読むとき、いまよりも本そのものと身体でふれあっていた。その寸法や重さ、厚さ、匂い、手ざわり、書体、字組、余白、閉じ方、栞、帯、装画といった、外見や出ザンの細部に意識を傾けていた。それらは本の肉体そのものだった。そのなかでも大切なのが刻印された文字である。ぞわぞわと紙に植わった感じ。あるかなきかの凹凸。草いきれのようなインクの匂い。インクがたまって、文字がかすれたり、にじんだり、まだらになったりするようす。言葉が実際に呼吸しているかのような、紙の上に息づくこうした生々しい風景は、かつて本の魂そのものだった。」

*****

「ここで気になるのは、活版印刷技術が普及するまえの読書の感触とはどういうものだったかだ。読書とは決して一定のスタイルでなされてきたわけではない。その変遷をさぐることは、読書によってわたしたちがなにを感じ、なにを考え、いや、そもそもなにをしようとしていたのかを知るきっかけになる。」

*****

「六世紀に制定されたベネディクト会則のなかの「祈りと労働」によると、毎日数回、僧侶たちは祈りのために集まり、みんなで本を読み、聖歌隊で詩篇を歌った。これは要するに書かれた言葉が、神との霊的なつながりを声に出して感じるための道具として使われていたということだ。また一一二八年ごろ、パリの聖ヴィクトール修道院の修道士ユーグがものした『ディダスカリコン』は「読書術」について書かれた最初の本として知られる。

ユーグが読む時、彼は収穫する。彼は一行一行から果実をもぐ。ラテン語の〈パギーナ pagina〉という言葉、つまりページは、結びつけられたぶどうの木の列を意味することをプリニウスはすでに気づいていた。ユーグはこのことを、承知している。ページの上の各行は、ぶどうの木を支える棚格子の筋である。羊皮紙の葉の茂みから果実をもぐたびに、ユーグの口から〈書物の声 voces paginarum〉がこぼれ落ちる。それを自分の耳に与える時には抑えたつぶやきとなって、また修道士たちに伝える時には〈真っすぐな響き recto tono〉となって口からこぼれる。(中略)古代において読むことが一つの不撓不屈の行為と考えられたのは取り立てて不思議なことではない。ヘレニズム期の医師は、読書をボール遊びや散歩に代わる治療法の一つと考えた。読書することは、その人が健全な肉体を持っていることが前提であった。だから虚弱な人間や病弱な者は、声を出して読むことは許されなかった。(イヴァン イリイチ『テクストのぶどう畑で』岡部佳世訳、法政大学出版局)

ユーグにとって読書とは労働であり、収穫であり、食事であった。ぶどうの木の列である行を行きつ戻りつし、ぶどうの粒たる文字を摘みとり、あるときはもぐもふと声に出して唱え、その味わいにふさわしい自分であるかどうかを内省する。書かれた言葉は精神のエネルギー源で、口にふくむことで精神の栄養になる。そんなふうに読書を味、咀嚼、消化と比較した例は、当時のさまざまな文献に見られる。匂い、香りに利用できる語彙は、現代のヨーロッパの言語よりも中世の自国語の方がはるかに豊富だったとイリイチは語る。

奇しくもユーグの存命中に、読書の方法は大きく変わることになった。最初のころは、ひとびとが一堂に集まり、テキストを声に出して楽しむ共同の活動であったのが。だんだんと孤独の作業へと移行していったのである。この変化をもたらしたのが単語の分かち書きの導入だ。それまでの本は、単語同士がくっついていて、指でたどったり、舌でころがしたりしないことには意味がつかみにくかったのが、分かち書きが広まったことにより、視覚によるパターン認識が可能になった。そこから。またたくまに黙読が流行りだしたというわけである。その結果、頁の概念も、敬虔な詠唱のための楽譜から、論理的思考のためのテキストへと転換していく。読みやすさから見やすさへと、イメージは刷新され、その末裔としてわたしたちが誕生するのである。」

(イヴァン・イリイチ『テクストのぶどう畑で』〜「6章 記録された話から思考の記録へ/発話の痕跡から概念の鏡へ」より)

「ユーグより前の時代の人々にとって、書物は著者の話や口述の記録である。しかしユーグ以後になると、書物は徐々に著者の思想を蓄えたもの、つまりまだ声になっていない考えを写し出すスクリーンとなってくる。

ユーグはその青年時代に、修道士の読書に出会った。彼は書物を〈聞いた〉のだった。彼は、自分自身が書物を読む時に、また聖歌隊席で応唱聖歌を歌う時に。さらには参事会で説教を聞く時に、書物を聞いたのだった。ユーグは音を聞く人のために、読書術に関する書物を著したのである。しかし彼がこの書物を著したのは、一つの時代の終焉の時だった。事実、次の四世紀の間にこの『学習論』を用いた人々は、もはや書物を舌と耳で読みはしなかった。」

*****

「ユーグの時代の人々にとって、書物とは〈冒頭句〉を表玄関にかかげた回廊のようなものである。仮に本の中にある一節を見たいと考え。飛ばし読みをしても、自分の捜している一節に木偶ワル可能性はほとんどない。行きあたりばったりにページを開くのと、たいして違わない。しかしユーグの時代を過ぎると、本をどこから読み始めても、目的とする内容に行きあたる可能性が増す。書物は依然として印刷物ではなく写本ではあるが、読書技術的な面からはすでに本質的に異なったものとなっている。話の流れはいくつかの段落に分断され、その段落の集合体が、今や新しい書物を作り上げるのだった。

このことがどのような意味を持っていたかは、われわれ多くの者に身近な経験をもとにして説明することができる。一九七〇年代の末までは、録音された音楽をくり返して聞くことは可能であっても、ある特定の一節を選び出すための確実で手軽な方法はなかった。しかし一九八〇年代の末になると。経過時間を計測する装置はもとより、再生箇所や場面を表すための数字の表示がオーディオ装置の標準仕様となった。修道院の読書にとって書物とは、古い録音装置と同じように、ひたすらたどってゆくことはできても、自分の知りたい箇所をそこからひょいとすくい上げることのできる代物ではなかった。ある特定の箇所を簡単に探し出すことが一般的なやり方となったのは、実にユーグ以後のことなのである。」

*****

「話し言葉の記録から思想の記録へ、知恵の記録から知識の記録へ、過去から受け継がれた権威から手軽に使用できるように巧みに作られた「知識」倉庫への変化は、当然十二世紀の新しい精神と経済力を反映した結果であると考えることができる。」

○小津夜景(おづ・やけい)

1973年北海道の生まれ。俳人。2000年よりフランス在住

2013年「出アバラヤ記」で攝津幸彦記念賞準賞

2017年『フラワーズ・カンフー』(2016年、ふらんす堂)で田中裕明賞

2018年『カモメの日の読書 漢詩と暮らす』(東京四季出版)

2020年『いつかたこぶねになる日 漢詩の手帖』(素粒社)

2022年『なしのたわむれ 古典と古楽をめぐる手紙』(素粒社)共著

2022年『花と夜盗』(書肆侃侃房)

2023年11月『いつかたこぶねになる日』(新潮文庫)

○イヴァン イリイチ(Ivan Illich)

1926~2002。ウィーン生まれの社会思想家、批評家。カトリック司祭、プエルトリコのカトリック大学副学長を務め、メ キシコに国際文化資料センターを創設。主著に『コンヴィヴィアリティのための道具』など。