要介護状態・廃用症候群を考える③ ロコモティブシンドロームのメカニズムと対策とは?

本日も「臨床BATON」にお越しいただきありがとうございます!

207日目を担当します、ステイホーム中に料理をそこそこするようになりましたがレシピ通りにしか作れず、全く応用の利かないミッキーです。

よろしくお願いします。

〇はじめに

まだまだ、「要介護・廃用症候群」について考えていきます。

(考えようとした時には3回も続くとは思っていなかったのですが💦)

前回はサルコペニアのメカニズムと予防法に着目してお伝えさせていただきました。

前回の内容はこちらから(4月号になるのですべて読むには550円かかります、ご了承ください)

今回は第1回の知識編でお伝えしましたロコモティブシンドローム(以下ロコモ)のメカニズムと対策についてより詳しくお伝えしていきたいと思います。

これをお伝えすることで前回お伝えしたサルコペニアによる筋量の減少に加え、ロコモ(運動器の障害)による要介護と廃用症候群についてより深い知識を得ることができます。

そして、生活期の病院や施設で働く皆様がロコモティブシンドロームの診断後のリハビリ、治療を行う上で

急性期・回復期の病院で働く皆様が患者様の運動機能低下を予防するためのリハビリを行う上で

活かせる内容となっています。特に整形分野で働く皆様におすすめです!

〇僕の体験談から

僕は生活期の病院で働いています。

脳外科と整形外科を主に扱っているので脳卒中の患者様のリハビリ、変形性膝関節症、腰部脊柱管狭窄症といった関節疾患の患者様のリハビリを診る機会が多くあります。

僕自身、作業療法士として働き始めたころは「下肢、体幹の運動器疾患といえば理学療法士」だろう。

なんで作業療法士に下肢、体幹の運動器疾患の患者様のリハビリの処方が出るんだろうと思って戸惑うことがありました。

しかし経験を重ねる中で自立した日常生活を送る上では立位保持・移動のための歩行が重要であることを感じるようになってきました。

運動器に障害のある患者様は運動器の機能低下によって日常生活でできないことが増えてきてしまいます。

僕がリハビリをしている患者様でも「膝が痛くて長距離は歩けない、転倒が怖いので一人では外出できなくなった」という方は多くいらっしゃいます。

僕はいったんそうした状態になってしまうと改善することが難しい、これ以上悪くならないようにしようという考えでリハビリを行ってきました。

そのため今回はロコモのメカニズムや対策について考え、よいリハビリができるようにするにはどうしていけばよいか考えていきます。

〇ロコモティブシンドロームの定義、症状とは?

ロコモティブシンドローム(ロコモ:運動器症候群)は、運動器の障害によって日常生活に制限をきたし,介護・介助が必要な状態になっていたり,そうなるリスクが高くなっていたりする状態を表す言葉です。

Nakamura K: A “super-aged” society and the “locomotive syndrome”. J Orthop Sci 2008; 13: 1―2. 2)

主な徴候・症状は,四肢の関節や背部の疼痛,機能低下(可動域制限,変形,筋力低下,バランス力の低下)などである.具体的には,膝や腰背部の痛み,姿勢が悪くなった,膝の変形(O 脚)がある,体が硬くなった,歩きが遅くなった,つまずきやすいなどがある。

中村耕三:ロコモティブシンドローム(運動器症候群),日老医誌,49,2012,393-401

症状としては骨・関節・筋・神経系の疾患による疼痛、機能低下により日常生活に制限が出たり、QOLの低下を招いたりすること、ひいては要介護状態に至ることがあります。

〇運動器とは

ロコモは日本語では運動器症候群といいます。

定義でもお伝えしたようにロコモとは運動器の障害によって日常生活に制限をきたしてしまう症状を指します。

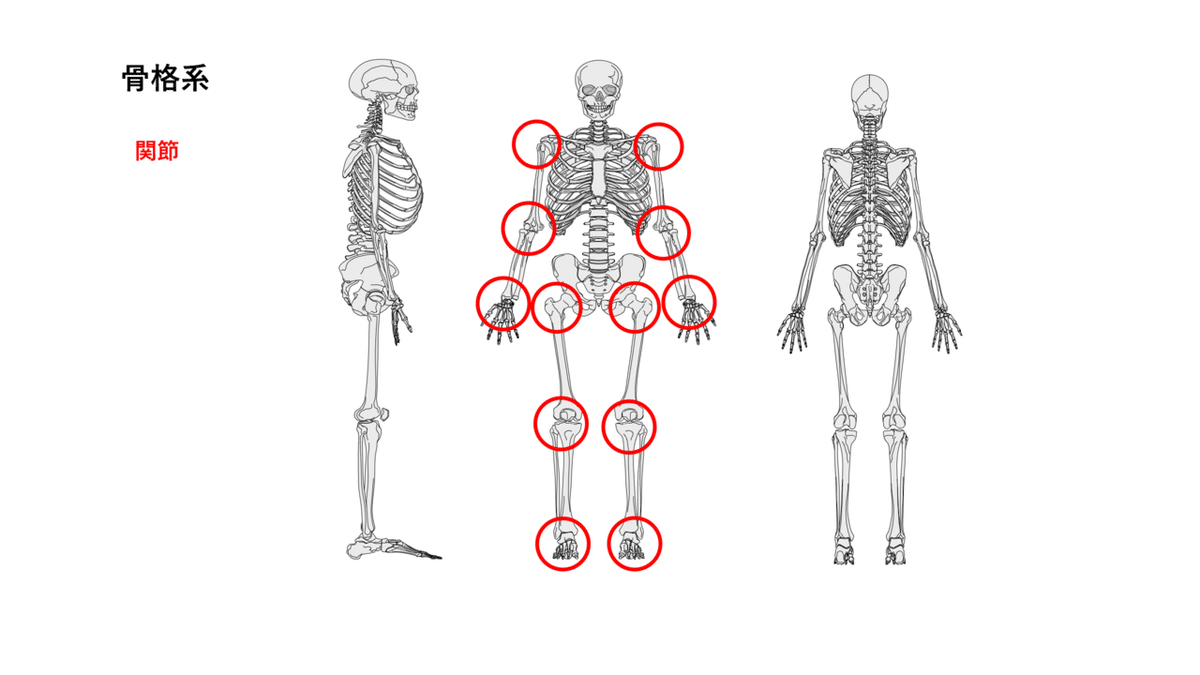

運動器といわれて具体的に体のどの部分かわかりますか?

僕はちょっとわかりませんでした💦

そのため、ここでは運動器について説明していきます。

運動器とは,身体運動に関わる骨,関節(軟骨),筋肉・腱,神経などの総称のことである. 運動器はそれぞれまたは股関節や腰など各部位が連携して働いており(運動連鎖),1つが障害されるとその機能が発揮されないのみならず他の部位へも影響を与えるので,運動器は重要である。

帖佐悦男,ロコモティブシンドローム:運動器疾患を取り囲む新たな概念―ロコモ予防とリハビリテーション―,The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine,50(1),2013,48-54

このように運動器には骨、関節(軟骨)、筋肉・腱、神経などがあります。

1つの運動器が障害されることによって他の部位にも影響を与えてしまいます。

「右膝が痛いから、かばっていたら左膝や右足首が痛くなってしまった」ということは患者様でもよくあると思います。

そのため運動の障害によって要介護や廃用症候群になる前の予防・または診断後の治療をしていくことが大切です。

〇ロコモティブシンドローム対策とは

ロコモ(運動器の障害)に対しての対策としては運動、栄養改善、手術、投薬などがあります。

その中でリハビリの観点からできることは運動です。

運動といっても適切な視点に基づいた負荷と運動量が必要です。

ロコモの予防・改善,すなわち人が立ち,歩くという機能の維持・改善を目的とする場合,①足腰の筋力強化,②バランス力の強化,③膝,腰に過剰の負荷にならないこと,の 3 点が基本となる。

中村耕三:ロコモティブシンドローム(運動器症候群),日老医誌,49,2012,393-401

とあり、

日本整形外科学会では,この 3 点を満たし家庭でもできる方法(ロコモーショントレーニング,略してロコトレ)として,「開眼片脚立ち」と「スクワット」をすすめています。

補助具を使うと歩ける方にはテーブルやいすの背もたれなどの支持物に両手を置いて行うことが推奨されています。

立位が難しい・立位姿勢に乱れのある患者様では難しいので患者様の状態を見究めて行うことはもちろん重要です。

患者様の重症度にあわせ負荷の少ない程度から徐々に運動を行うことが必要ですのでご注意ください。

安全のために椅子やソファーの前で行うことが推奨されていてそれでも不安なら前方に置いた椅子の背もたれを片方の手で把持して行ってもいいですね。

補助具を使って歩ける患者様には

椅子に座った状態から前方にテーブルなどの支持物を置いて立ち座りの練習を行うことが推奨されています。

開眼片脚立ちと同様に患者様の重症度にあわせ負荷の少ない程度から徐々に運動を行うことが必要ですのでご注意ください。

ロコモパンフレット2020年度版をリリースいたしました。 | お知らせ | ロコモONLINE | 日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト,2021年5月4日,(locomo-joa.jp)

↑他の運動方法や詳細はこちらから

〇今回学んだこと、お伝えしたことを踏まえて

僕自身はロコモやサルコペニアのある患者様に接してきましたがなかなか改善ができず、維持を図ることを目的としてリハビリすることが多くありました。

しかし、今回学んだこと、お伝えしたことから、ロコモやサルコペニアのある患者様にも適切なリハビリを行うことで改善できる余地があることを知りました。

皆さんもロコモやサルコペニアに関しても諦めずにリハビリを行ってもらえると嬉しく思います。

次回は小徹さんによる「セラピストが本気で考えるべき睡眠に関して Part2」です。

実際の臨床において、どのようにして患者さまの『睡眠』の満足度を高めていけばよいのか?

についてより詳しくお伝えしてくれます。

では臨床BATONどうぞ!

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?