HAMTライターの記事から東洋医学の「目」について考える

こんにちは。Hanaこと玻名城です。

今回も直近のHAMTの記事から目と経絡についてもう少し深く考えてみたいと思ったので目と経絡について考えることとします。

東洋医学における「目」は「肝は目に開竅している」という表現もあるように「肝」との関係が深いとされています。

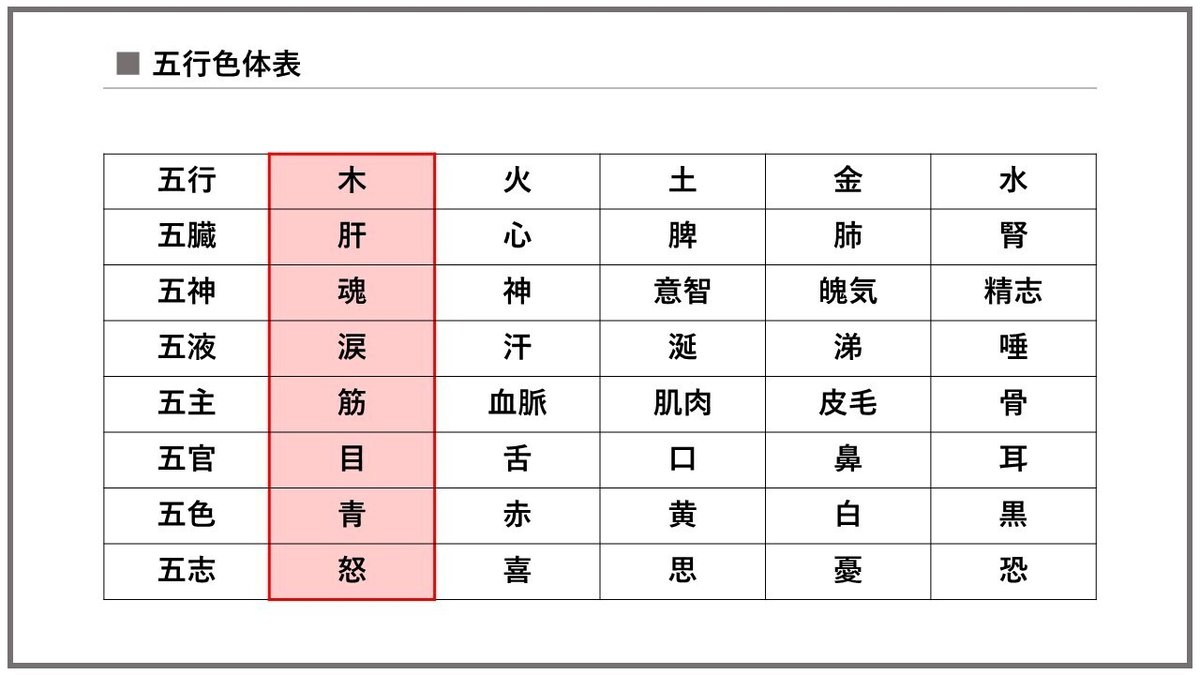

五行式体表においても「五官の目」と「五臓の肝」として関わりを表しています。

また、東洋医学の「肝」はストレス状態をイメージしやすので、目ヂカラ、目が死んでいる。等のある種の精神的な表現が生まれることも理解できます。

ゆーのすけさんの記事では肝気が目を栄養しており、その健康を維持している。肝の調和が乱れると目の機能に影響を及ぼす。と記載があります。

※詳細は記事をご覧ください。

また、東洋医学には目系として神経系まで含めた表現があることも教えてくれています。

そのような「目」を「経絡」との関わりに目線を向けたときには、各経脈のつなぎ目としての役割があるようのです。

このつなぎ目としての役割にさらに注目して今回は目と経絡について考えます。

1.陽経をつないでいる

ゆーのすけさんの記事では、つなぎ目の役割が以下のように分類されています。

・手の太陽小腸経と足の太陽膀胱経のつなぎ目『睛明穴』

・手の陽明大腸経と足の陽明胃経のつなぎ目『承泣穴』

・手の少陽三焦経と足の少陽胆経のつなぎ目『瞳子髎穴』

私が考えるポイントは、陽経をつないでいるということ。

陽経は、抗重力筋の占める割合が高いことから、特に足の陽経と抗重力筋の関係については、過去に何度か考察してきました。

人は仕事を終えて帰宅すると、ソファーやベッドに倒れ込んで重力に抗いたくなることも多いと思います。

それは抗重力筋が疲れたからではないかと常々表現してきました。

施術所で一般的にうつ伏せ(腹臥位)から施術を始めることが多いのは、僧帽筋、脊柱起立筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋と身体後面にある抗重力筋を施術しやすいからではないか。と考察しました。

【抗重力筋】

地球の重力に対して姿勢を保持するために働く筋肉。抗重力筋は地球の重力に対して姿勢を保つために働く筋肉のことです。下腿・大腿・腹部・胸部・首の各部前後に張り巡らされ、前後互いに伸び縮みをしながらバランスを取っています。立っているだけ・座っているだけでも常に抗重力筋のどれかが緊張しています。最も疲労しやすく収縮したままになりやすい筋肉といえます。

だから陽気を補う方法として足の陽経に目を向ける施術方法が、東洋医学には多くあるのかもしれません。

その陽経のつなぎ目としての「目」だからこそ、陽経の各経脈に気が十分でないと弱っているように見えるのでしょう。

抗重力筋が疲れていたら「目」の周りの筋肉も疲れてみえ、目ヂカラが無い。目が死んでいる。と表現されるのかもしれません。

「目は心の窓」「目は口程に物を言う」とさらに深い表現があることも、なんともいえないですね。

2.「肝」「目」「筋」であること

陽経から抗重力筋に目を向けると「筋」であることに意味が出てくると思います。

目ヂカラが無い。目が死んでいる。どれも精神的な表現であると同時に、目が疲れる。ことを人間らしく表現しているようにもとれます。

日々の仕事で全身の筋肉が疲れる。営業で外回りしたら脚の筋肉が疲れる。と同じで、目に関わる筋肉(外眼筋)は疲れます。

【外眼筋】

上眼瞼挙筋/上直筋/下直筋/内側直筋/外側直筋/上斜筋/下斜筋

筋肉の疲れを触診せずに把握することは難しいので、視診で把握するとしたら目を見るしかなさそうです。

※舌も筋肉なので舌診があることも東洋医学に驚くことですね。

目に関わる筋肉が疲れ具合を表してくれるので、昔の方々は目に着目したのでしょうか。

3.高等動物の目への負担

私は、これまでも生物の進化に目を向けながら東洋医学を考えてきましたが、目も同じで進化をしています。

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜

200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?