【ザックリ解説】日本十進分類法

図書館へ入ると、たくさんの本が分野ごとに並べてありますが、図書館がどのように本を分類しているかご存じですか?

この記事では、日本国内の図書館で広く使われている分類法、「日本十進分類法」をご紹介します。

詳細な分類項目や具体的な使用方法については、この記事では取り扱いません。記事以上のことを知りたい方は、ぜひ日本図書館協会より出版されている公式の本をお読みください。きっと図書館に置いてあるはずです。

はじめに

日本十進分類法は、2008年の調査によれば公共図書館の99%、大学図書館の92%が採用しており、日本の図書館における「標準分類法」であるとされています。

図書館に置いてある本の背にはラベルが貼ってあり、そこには数字が書いてあると思いますが、その数字が表しているものこそ日本十進分類法です。

英語で書くと「Nippon Decimal Classification」、略して「NDC」と呼ばれます。日本十進分類法は長いですから、この記事でもNDCと呼ぶことにします。

分類の仕方

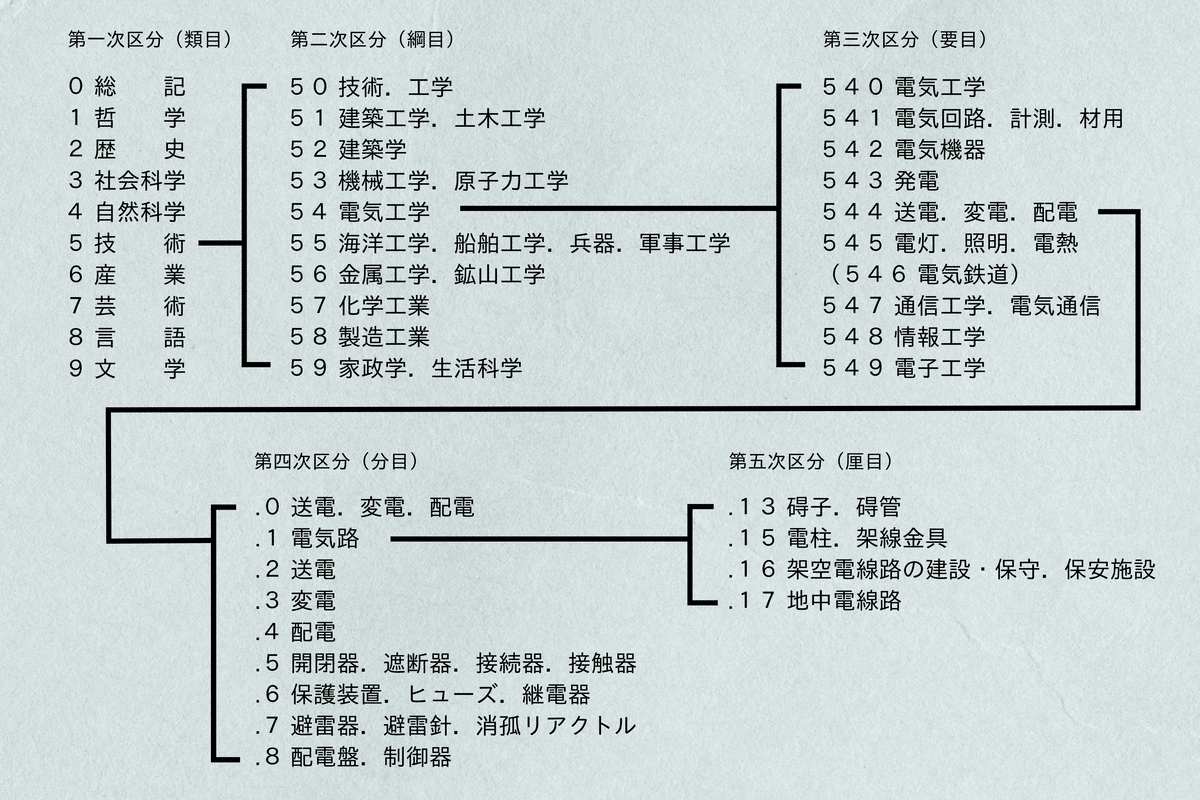

NDCの分類方法をザックリ解説しますと、10項目ずつ細かく分けていく分類法です。

日本国内だけでも様々な分野の本が出版されていますが、それら全てを10の項目に分類します。

その10項目のうちの1項目を、さらに10項目に分類し、それ10項目のうちの1項目をさらに・・・ といった感じに、必要なところまで分類を細分化していく分類法なのです。

分類した項目には、0から9までのアラビア数字を「分類記号」として与えます。分類を細かくしていくと桁数が増えていく仕組みで、3桁目以降はピリオドを挟みます。

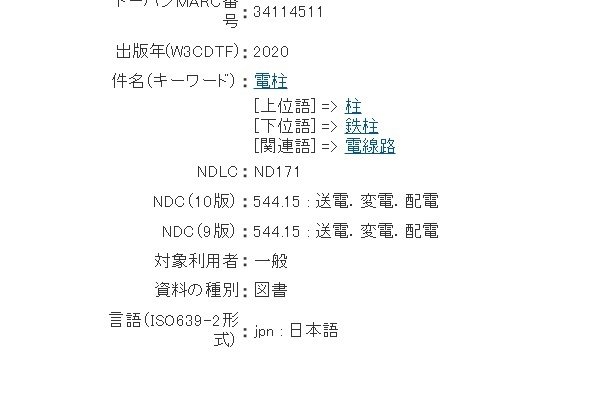

ここからは、実際に出版されている本をもとにNDCを見ていきましょう。下の画像の本は、オーム社より出版されている『電柱マニア』というタイトルです。

https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274226007/

本のNDCを調べるには国立国会図書館のデータベースが便利ですので、この記事でも参考にします。

それによると、この本のNDCは「544.15」だそうです。

百の位「5」は第一次区分(類)で、「技術」を意味します。つづいて十の位「4」は第二次区分(綱)で、「電気工学」を意味します。一の位「4」は第三次区分(要)で、「送電」などを意味します。ピリオドを挟んで小数点第一位「1」は第四次区分(分目)で、「電線路」を意味します。最後の小数点第二位「5」は第五次区分(厘目)で、「電柱」と「架線器具」を意味します。

国立国会図書館のデータベースではかなり詳しく分類してありますが、実際の図書館においては、蔵書数などに応じて必要な段階まで分類します。

市立や町立図書館の場合は、第三次区分まで分類してあるところが多いのではないでしょうか?

歴史

NDCが産声を上げたのは1928年(昭和3年)のことで、当初は「和洋図書共用十進分類法案」という名前で発表されました。

創案者は図書館用品専門店に務める森清氏という人物で、同店の業務用参考図書を整理するための分類表を作成したことが、NDC誕生のきっかけでした。

NDCが発表された当時、日本の図書館界には「絶対にコレ!」というような分類法は存在せず、NDCも数ある分類法の一種類にしかすぎませんでした。

しかし第二次世界大戦後、文部省が学校の図書室の分類法としてNDCを推奨したことや、国立国会図書館もNDCを採用したことも重なり、採用する図書館が増えていくことになります。

NDCは1929年(昭和4年)の第1版から改訂を重ねており、最新版は2014年(平成26年)の「新訂10版」です。

おまけ

最後に、NDCにある興味深い分類項目をいくつかピックアップしてご紹介します。

数字の羅列だけを見ていると意味が分からないですが、具体的な分類項目を知ることで、NDCに親しみを持っていただけたら幸いです。

147.5:心霊写真

信じるか信じないかは、あなた次第です!

311.9:共産主義

デェェェン!!!!!

440.9:未確認飛行物体

いわゆるUFO

764.86:バラライカ

ウホッ!いい楽器