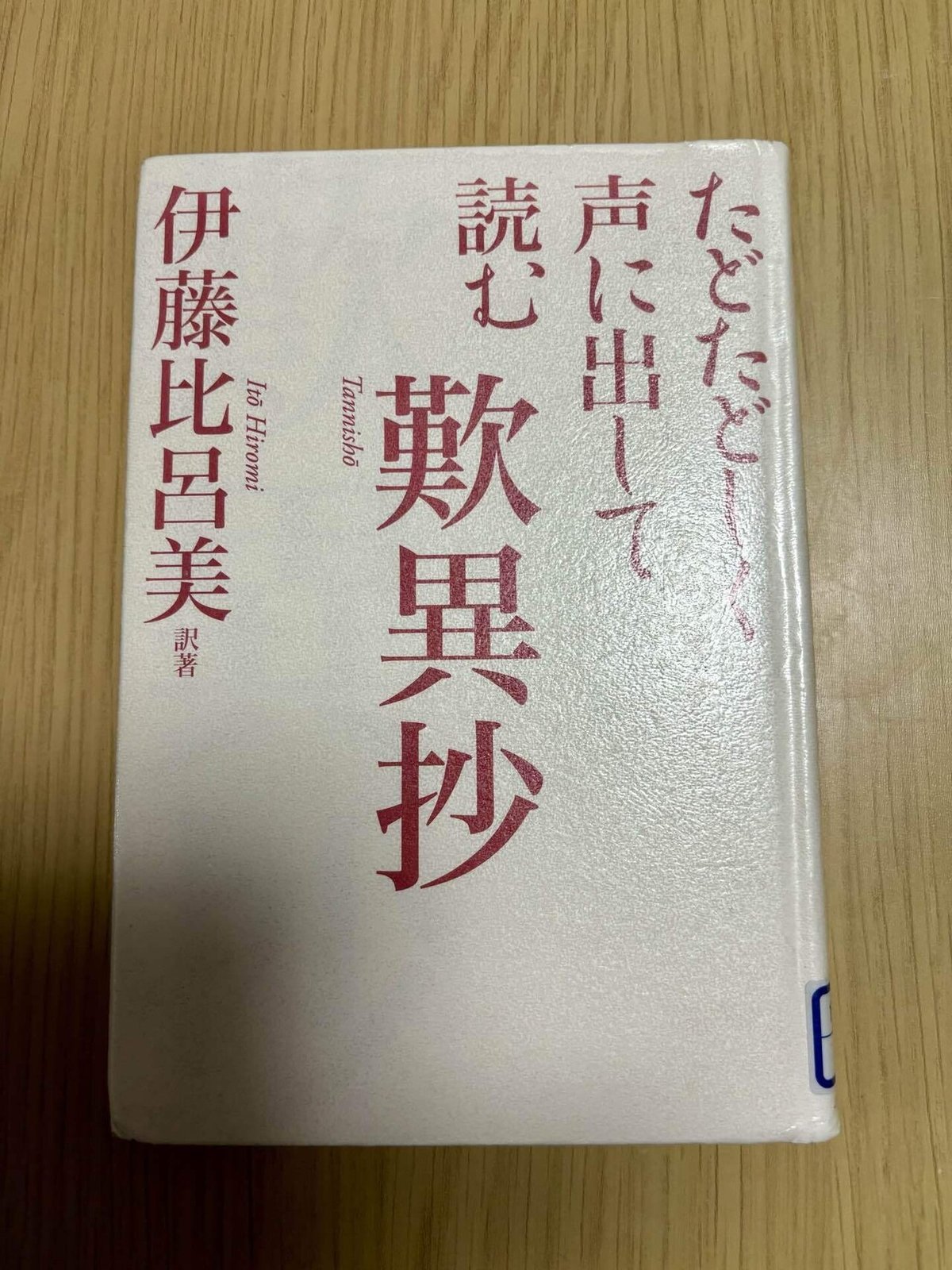

たどたどしく声に出して読む歎異抄

歎異抄を訳してみた という本である。

著者の父を看護するのに、死生観というか宗教観というか

そういうものを求めていろいろ読んだのだそうだ。

その中に「歎異抄」もあって、自分で訳すための助言のようなものも書かれていたという。

そういう理由でそういうジャンルの本を読んでいくというのもすごい。

で そういう訳の合間に、アメリカと日本を往復する旅が辛いと書かれている日常雑記のような文章が入る構成になっている。

そのエッセイというか日常雑記がとても面白い。

ほとんど詩のようだと思う。

記憶と現実 あの世とこの世、地獄と極楽を行ったり来たりしているようでもある。

訳を読みながら、こういう「煩悩を捨てろ」とか「仏に任せる」とか

新興宗教に使われやすい文言が「歎異抄」にはあふれていると思った。

もちろん、ちゃんと読めば「お布施の強要」はおかしいとの記述もあるが。当時の弟子もいろいろ解釈して好きに言っていたみたいなのだ。

歎異抄以外に、「和讃」や「書簡集」も訳されているのだが、書簡集での親鸞は、あの弟子は信じるなとか、出していない手紙を出したことにされて不愉快とか、けっこう辛らつだった。

信仰は個人の心の問題だが、布教にはどうしても「強制」が含まれるので

宗教者の在り方というのは重要なのだ。

最後近く、伊藤比呂美は阿弥陀仏を「むげんのひかり」という言葉で置き換えるということを試みる。するとしっくりくるのだという。

私自身は、なんか

「まひかりさま」という新興宗教(?)は歎異抄を読んだのかなぁとか、むげんのひかりなら、アマテラスオオミカミでも良いんじゃないかと

ちょっと思ってしまったのだった。

「ひかりあれ」の「ひかり」なのか、とか

影のまったくないやつか。

(三三一)

真実のおしえをしんじんしても

真実の心はそこにはない

いつわりだらけのわたしの身です

きよい心もどこにもない

考え出すときりがないのかもしれない。

いいなと思ったら応援しよう!