もしも、渋谷で災害に遭ったとき|渋谷駅周辺の避難行動のココロエ

日建設計総合研究所(NSRI)では、社会課題解決のために自主的・戦略的に研究を行うことが出来る仕組み『自主研究』に取り組んでいます 。

このnoteは、NSRI自主研究の中からピックアップしてご紹介する第7弾です。興味がある、協働したい、という方からのご連絡をお待ちしております。

岡 万樹子

日建設計総合研究所 都市部門

主任研究員

渋谷駅周辺の避難誘導について

渋谷駅周辺は、日本有数の繁華街であり、常に多くの来街者で賑わっています。そのため有事においては、広域避難場所である代々木公園への、安全かつ迅速な避難誘導が求められます。

本研究では、商業施設が集積し、駅周辺でも特に多くの来街者が見込まれる渋谷駅北西部に着目し、日常的な渋谷駅周辺の来街者の滞在状況や、建物の耐震性、道路などの整備状況を踏まえ、避難行動の人流シミュレーションを行いました。シンプルなシミュレーションモデルの結果を踏まえ、渋谷駅から代々木公園方面への避難人流が発生した際の、混雑状況と改善方法を考察します。

渋谷駅周辺で災害に遭ったら、どこに避難する?

渋谷駅周辺地域都市再生安全確保計画によれば、駅周辺の一時退避者は渋谷駅北西部に集中しています。商業施設が集積していることで、特に来街者の密度が高くなっているのです。地区内には一時的に避難できる公園などの空地もありますが、全員を受け入れられるキャパシティがないために、多くの来街者を、直近の一時退避場所である代々木公園に誘導する必要があります。2011年の東日本大震災時は、一時的に電車が止まっているにもかかわらず、多くの人が渋谷駅に向かってしまいました。来街者に避難場所が代々木公園であることを知ってもらうことが、安全な避難への第一歩となるのです。

渋谷駅北西部 避難人流シミュレーション

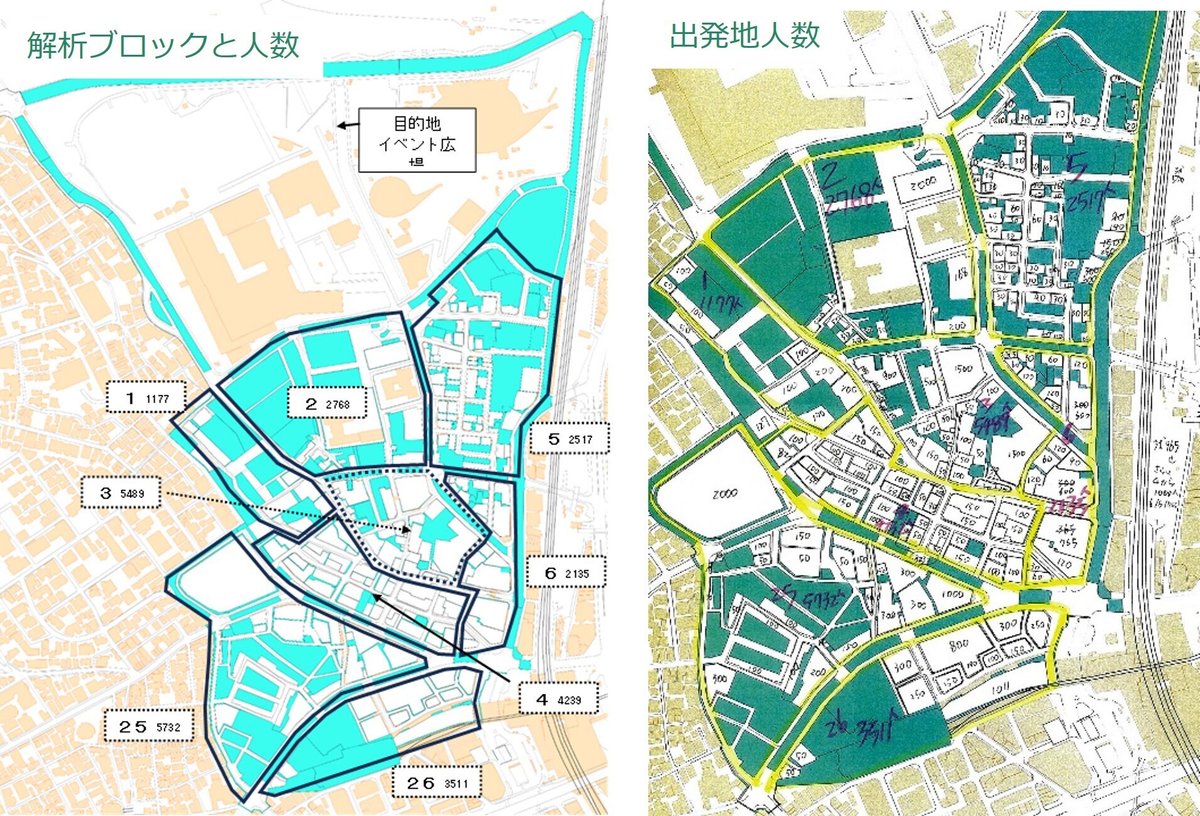

本研究では一時退避者が集中する渋谷駅北西部に着目し、避難人流シミュレーションを行い、北西部の来街者が代々木公園に避難するときの混雑状況を把握しました。

①モデル設定

本解析は、マルチエージェントによる人流解析(※)としモデルの与件は以下のように設定しました。

北西部の一時退避者を、各街区の商業施設等の床面積に応じて、建物ごとに割り振りました。

一時退避者は一斉スタートで、それぞれが最短距離で代々木公園に向かうものと仮定しました。

移動できる路地で囲まれた複数建物をブロックとして実際の建物に即した出入口(=スタート地点)を設定しました。

一定以上の人口密度になると混雑で動かなくなり、避難に要する時間が長くなります。

②解析結果

パターンⅠ:基本モデル(通行規制なし)

各街区から一斉スタートしたところ、10分後にはスペイン坂、ロフト出入口周辺に混雑が生じ、40分経過後も依然として混雑が続く様子が見られました。特に、細い路地に大きな商業施設の出入口が面する場所において、路地の人流と、建物からの人流の合流が原因で混雑が発生しました。

パターンⅡ:スペイン坂進入禁止

続いて、スペイン坂を進入禁止としてシミュレーションを実施しました。しかしながら、やはり路地に面した商業施設の出入口付近は、依然として混雑し、40分経過後にも混雑が残りました。

パターンⅢ:路地側の商業施設出入口を閉鎖(出入口を公園通り側に限定)

そこで、パターンⅠ、Ⅱで混雑が発生した商業施設について、シミュレーションモデル上で路地側出入口を閉鎖し、幅員の広い公園通り側の出入口に限定してみたところ、混雑が解消、約45分で避難完了との結果が得られました。

シミュレーションでは「建物から出る人流」と「避難目的地に向かう人流」の正面衝突を回避することにより、混雑が解消されました。以上の解析結果より、出口規制などのオペレーションによる改善や、避難行動の周知が有効との考察が得られました。これは、避難する人、誘導する人、双方の落ち着いた行動が、安全な避難行動に繋がることの示唆でもあります。

渋谷区における避難誘導ツール

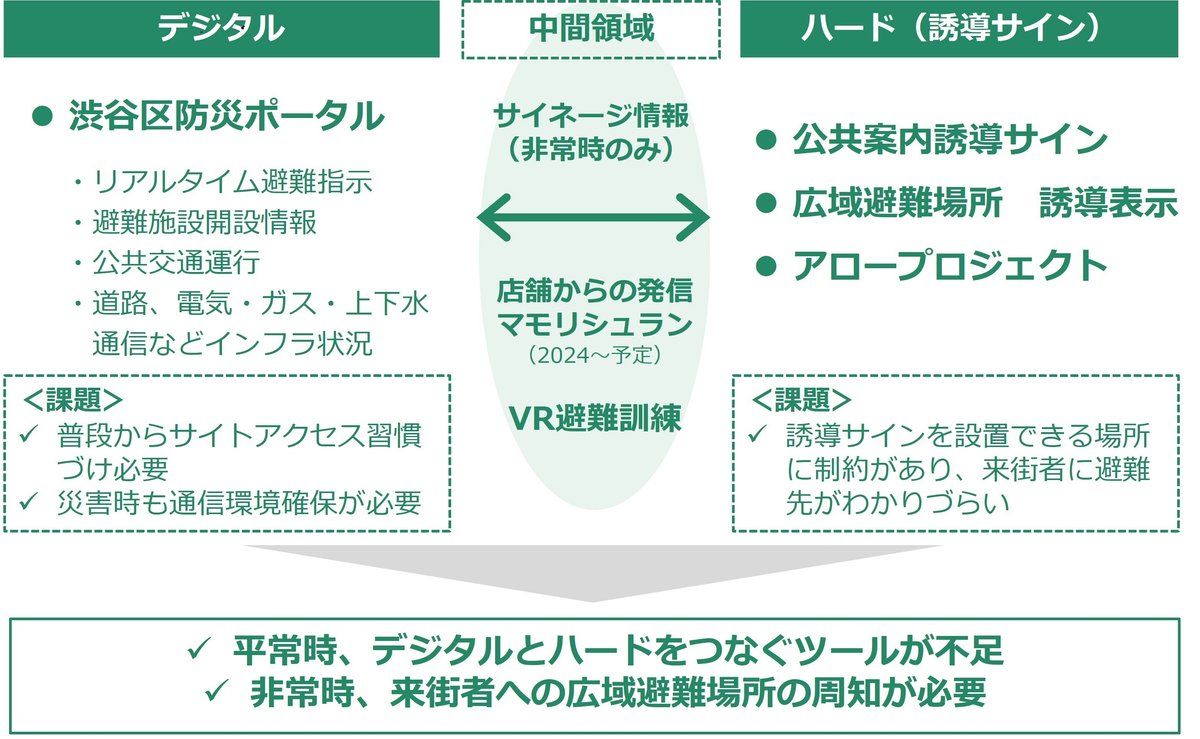

災害時の情報取得は、次のような方法があります。

デジタルツール

渋谷区は行政サービスのデジタル化が進んでおり、災害時も「渋谷区防災ポータル」から情報を提供します。リアルタイム避難指示、避難施設開設情報、公共交通の運行状況などを把握することができますが、普段からサイトやアプリを使い慣れていることが望ましく、かつ災害時にも通信環境の確保が必要です。

ハード

誘導サインなどの看板類も、災害時の情報発信に有効ですが、渋谷の街中に看板を設置できる場所は限られています。また、盤面は地図情報が優先されるために、災害関連の掲示スペースは必要最低限とならざるを得ず、来街者にとって避難先がわかりづらい状況です。

デジタルとハードを繋ぐ中間領域の代表例として、災害時のサイネージ情報があります。デジタルツールとハード整備が充実した現在では、このような中間領域の情報提供ツールの充実が、これからの安全、迅速な避難誘導のために重要です。

VR避難訓練への展開

日建設計は、デジタルとハードを繋ぐ中間領域のツールとして、「渋谷駅周辺VR避難訓練」を開発しました。もしもFES渋谷2023プレイベントでは、渋谷区役所ロビーで「渋谷駅周辺VR避難訓練」を実施しました。VRを通じた代々木公園までの避難行動を、小学生を始め、さまざまな方に体験頂きました。こうした取組みを通じて渋谷駅周辺の避難を考えるきっかけにしていただきたいと考えています。

※ SimTreadによるマルチエージェント人流解析を実施。渋谷駅周辺安全確保計画でH30年PTに基づき算出した一時退避者より、各ブロック人数を算定。建物ごとの人数は用途別延床面積から配分した。

本研究の主要メンバーはこの2人です

岡 万樹子(執筆者)

日建設計総合研究所 都市部門

主任研究員

専門は都市政策。都市分野の計画策定業務に多く従事。近年改めて地域や当事者のかかわりしろのある事業プロセスに関心を持ち、ワークショップや協議会活動を通じた公共空間活用事業に取り組む。

染谷 朝幸

日建設計 設計監理部門

SDL (Safety Design Lab) ・ 構造設計部

ダイレクター

千葉大学大学院修了後、1994年日建設計入社。建築構造設計に従事するとともに、大学院にて研究していた耐火構造関連の設計検討業務も行う。構造設計では多くの免震病院を担当し、2012年石巻赤十字病院にて日本免震構造協会特別賞を受賞。耐火構造関連では、2006年に千葉大学大学院にて博士(工学)を取得。2017年より防災・BCPに関する業務を中心に行い、グループ各部門のメンバーと共に、様々な自然災害に対する備え(BCP対策)を検討するコンサルティングを行っている。

#渋谷 #安全確保計画 #避難誘導 #人流シミュレーション #VR避難訓練 #日建設計 #日建グループ #日建設計総合研究所 #研究開発 #イノベーション #企業のnote #防災いまできること