2050年のリジェネラティブな都市とは ~新たな繋がりをいかにデザインするか?「NIKKEN NEXT MISSION」3rd SEMINAR

石川 貴之

日建設計総合研究所

取締役所長

これからの未来は「不確実」で「非連続的なこと」が起きると言われます。そのような未来の社会や都市を見据えた時、私たち日建グループは「どのような中長期的な視点を持ち、どのような市場と課題を捉えて都市・環境ビジネスに取り組むことができるのか?このような問いを立て、社内外の人々と議論していくこととしました。

「NIKKEN NEXT MISSION SEMINAR」と名付けたこのイベント。第3回目のテーマは「2050年のリジェネラティブな都市とは ~新たな繋がりをいかにデザインするか?」です。ゲストには、デジタルハリウッド大学教授の橋本大也さん、URBANIX株式会社代表取締役の岩淵丈和さんをお招きしました。日建設計からは、都市・社会基盤部門の金行美佳、佐藤将也、イノベーションデザインセンターの吉備友理恵が登壇。後半では、日建設計顧問の紺野登をファシリテーターとしてディスカッションを行いました。

リジェネラティブな都市 2050に向けた萌芽

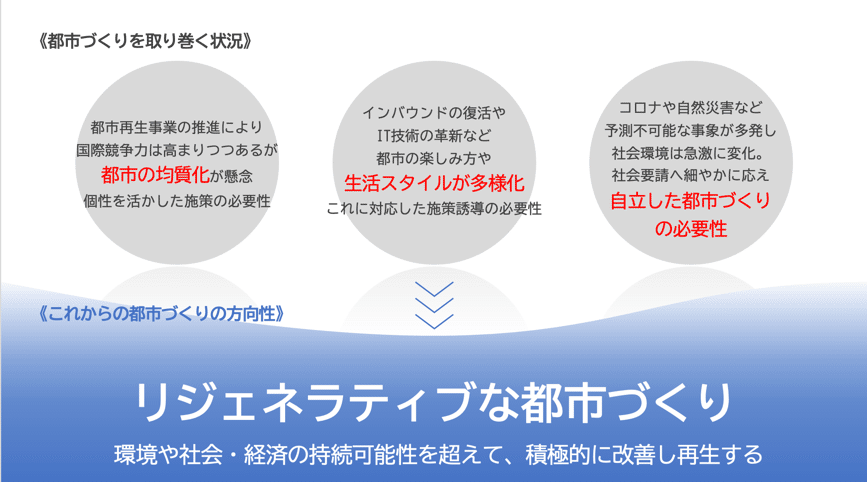

金行美佳:まずは日建グループから、金行、佐藤の順でインプットをいたします。現在、都市づくりを取り巻く課題として、「都市の均質化」「生活スタイルの多様化」があげられます。また、自然災害など予測不可能な事象が多く発生する中、「自立した都市づくりの必要性」も説かれています。そこで、環境や社会・経済の持続可能性を超えて、積極的に改善し再生する「リジェネラティブな都市づくり」が注目されています。「リジェネラティブな都市づくり」を言い換えると、「まちが蠢(うご)めいている状態」。新陳代謝による再生を少しずつ繰り返す、生物のような蠢めきを戦略的に仕掛けていきたいと考えています。

都市開発を拡大再定義するためのキーワード

「リジェネラティブな都市づくり」のため、従来の都市開発を拡大再定義していく必要があります。そのために注目すべきキーワードをいくつかご紹介します。

最初のキーワードは「#新たなルールメイキング」。現在、都市開発においては周辺の課題解決を行ってインセンティブを得ることが基本ですが、アメリカのシカゴ市では、都市部の開発利益を郊外の貧困地区改善に投資する事例があります。東京でも近年、これに近いことが実現しつつあり、全国展開が期待されます。

続いて、「#個性あるまちの維持」「#既存ストックの活用」。渋谷区では、渋谷川に配慮した建替え誘導ルールを新たに構築した事例があります。その地域に根付いた細やかなルールの一品生産が、全国で求められていきます。また、新築だけでなくリノベーションも選択肢となる仕組みづくりが重要です。

最後に「#コミュニティの強化」「#市民参加の促進」です。

事例として、市民主導で成長を続けるドイツの複合施設「ベルリン・ホルツマルクト」があります。もともとクラブ文化が根付いてきたエリアに、ベルリンの壁の崩壊後、市が開発構想を立ち上げましたが、地域文化が失われることを懸念した市民らは、自ら投資を募って土地を取得。クラブだけでなく、自分たちに必要な幼稚園などの機能を整備していきました。

もう1つの事例がGinza Sony Park。元々あったSony Buildingを建て替えのために解体した後、3年間あえて建物をつくらずに公園とし、そのプロセス自体を企業ブランディングとしました。こういった事例が、魅力的なまちづくりにつながっていくと思います。

新しいつながりを生み出す仕組みのデザインによる都市づくり

佐藤将也:今、国境や地域の枠組みに縛られず、経済や文化、情報が自由に移動し、交易が盛んになるボーダーレス化した社会が訪れています。そのような状況で、個人、住民一人ひとりの価値観やライフスタイルに寄り添いつつ、新しいつながりを生み出す仕組みのデザインによる都市づくりが、必要とされています。

3つの将来のプロジェクトイメージ

コミュニティと投資をつなげ、物理的な距離を超えた人や技術を活用する新たな仕組みとして、将来のプロジェクトイメージを3つご紹介します。

1つ目は、DAO(分散型自律組織)(*)による「市民主導型まちづくり」。例えば新潟県山の旧古志村では、DAOを利用して募った「デジタル村民」とともに、意思決定をしています。

*:DAO(Decentralized Autonomous Organizatio:分散型自律組織):特定の所有者や管理者が存在せずとも、事業やプロジェクトを推進できる新しい組織形態。従来の中央集権型組織とは異なり、参加者同士が協力し合いながら組織運営ができる。

2つ目は、社会課題を連携して解決するための多様な主体間をつなげる「プラットフォーム」。後に岩淵さんからもお話がありますが、都市間などで、モビリティ、低炭素など共通の課題を探り、リソースを共有する取り組みです。

3つ目が、つながりの仕組みを支える「オープンなデータと技術を活用」です。例えば、日建設計総合研究所(NSRI)では「Walkability Index」として、徒歩圏内に「都市のアメニティ」がどれだけ集積しているかを評価し、市民やデベロッパーに公開しています。新たなデータや技術をベースに、まちづくりの合意形成を図ることもできるでしょう。

紺野登:続いてディスカッションに入る前に、ゲストのお2人、イノベーションデザインセンターの吉備さんからインプットをお願いします。まず、AIに関するベストセラーも多い橋本さんに、ジェネラティブAIの視点からリジェネラティブ・シティについてお話をいただきます。

ジェネラティブAI ×リジェネラティブ・シティ

橋本大也さん(以下敬称略):まず、ジェネラティブAIとリジェネラティブ・シティは、実はとても関係性があります。生成AIはインターネット上の知的資源を学習して、過去にありがちだったものを統計的に生成します。それは、究極的な「知的資源のリジェネ」と呼べます。知的資源を新たにつくるにはかなりのエネルギーが必要で、移動すればCO2も排出します。そのため、生成AIの活用は、実世界での「資源の最適化」にも繋がります。

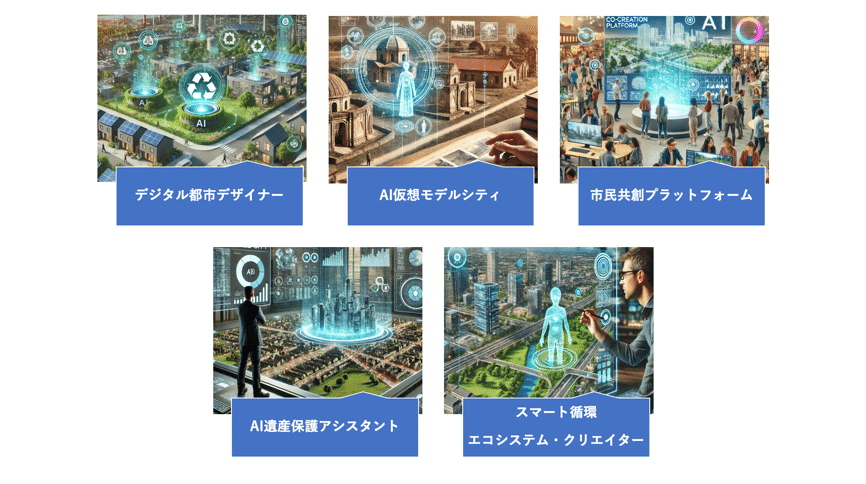

実際に生成AIを使ってみます。「生成AIがまちづくりに与えるイノベーションを5つあげてください。それぞれのイノベーションにはキャッチーな名前をつけてください」とChatGPTにお願いしました。すると「デジタル都市デザイナー」「AI仮想モデルシティ」などのアイデアを提案してくれました。いくつかのAIツールを組み合わせれば、これらの提案をナレーションやBGM付きの動画にもできます。

生成AIは知のトランスフォーマーである

GPTのTはTransformer、つまり変換するという意味です。本来は行列を変換するという意味ですが、ここでは「知のトランスフォーマー」と呼びます。例えば 「著名な建築家5人を挙げ、それぞれの建築の持つ哲学と特徴を以下の表にまとめよ」とお願いすると、フランク・ロイド・ライトなどの情報をまとめてくれます。「フランク・ロイド・ライトがデザインした携帯電話の画像」を生成することも可能です。

ここからわかることは、生成AIは、多様な知識、能力、感性をまちづくりに必要な能力に変換できるということです。商品デザイナーが建築をデザインすることも可能ですし、建築、土木などの専門知識がなくても、誰もがまちづくりに参加できます。つまり、生成AIの力で、住人による住人のための住人のまちづくりができるようになります。実際に福島県糸島市では、人口10万人のうち、1000人を「生成AI使い」とし、まちづくりをする構想が進められています。

このように、「生成AIは知のリジェネレーションである」「生成AIは知のトランスフォーマーである」と考えると、「生成AIと人間が共創する未来のまちづくり」があり得るのではないでしょうか。人々の知を拡張してよい提案を集めることが、みんなのまちづくりに繋がります。

グローバルな都市間ネットワークの可能性

岩淵丈和さん(以下敬称略):私は、都市計画の研究をしながら会社を経営し、国際都市間ネットワークの推進プロジェクトを担っています。今日は、グローバルな都市間ネットワークの可能性についてお話しします。

まず、都市間ネットワークとは何か。よく想起される「姉妹都市連携」は、戦後に日本が世界で立ち位置をつくるために設計されましたが、具体的なプロジェクト組成までは想定されていませんでした。

一方、デジタル技術が発達する中で、国境を越えた協業のハードルが下がっています。今後は、デジタル技術を介して場所と場所が繋がって、ネットワークやお金、人材などの交流が活発化し、新しい価値がうまれていく。そのような都市間ネットワークになっていくでしょう。

都市に新しい価値を生み出す「Enabler」

そこにいち早く気づいたEU諸国では、都市に新しい価値を生み出す「Enabler」(可能にする人/主体)が現れました。Enablerは、企業や自治体、市民が共創する、オープンなプラットフォームをつくる人/主体で、近年は都市間をつなげ、新しい価値を生み出す活動を行っています。

私の会社では、実際にイギリス政府の資金で運営される、都市の課題解決を目的とした組織「Connected Places Catapult(CPC)」とプロジェクトを進めています。すでに、リバプールと韓国の釜山では、「デジタル化とスマートシティ」「クリーンエナジーと脱炭素」などの連携をしていますし、日本の地方都市との取り組みも進んでいます。

今後は、都市間の共創により、新しい価値が生まれてきます。そこでハードだけを考えるのではなく、触媒的な立場(Urban Catalyst)で、いろんな人を巻き込んでまちをつくっていくプロセスが重視されると考えています。

日建設計イノベーションデザインセンターとPYNT

吉備友理恵:続いて、日建設計のイノベーションデザインセンターとPYNTについてお話しします。イノベーションデザインセンターは「コラボレーションをデザインするチーム」です。今日の会場であるPYNT(ピント)は、「まちの未来に新しい選択肢をつくる」共創プラットフォーム。社会課題に対する議論などを行いながら、新たな取り組みを生み出しています。

事例として、「Community Drive Project 地域の移動はみんなでつくる」というプロジェクトをご紹介します。PYNTでは「想いを起点に人をつなぐ」ことから共創プロジェクトを生み出しています。このプロジェクトは、日建社内に「インフラや交通手段の維持が深刻な課題になっていくなかで、持続可能に生活を続けるにはどうすればよいか?」という問いに向き合っていた社員がおり、設計で使ったユーザーの移動の最適化の技術を地域の移動の最適化に転用するアイデアを持っていました。もちろん彼らだけでは実証はできません。そこで、福祉の課題をきっかけに地域の移動課題に向き合いたいと思っていた富山県黒部市で活動するPYNT MEMBERS(社外の共創パートナー)と出会い、実際に課題の当事者とアイデアと実証フィールドが繋がりました。

PYNTは人の想いと役割をつなぎ、一緒にプロジェクトに取り組んでいます。都市は計画してすぐ出来るものではありません。その先の人の生活も簡単に変わるものではないからこそ、2050年に向けて、「今」から長い目線と広い視野で共創しながら動き出しています。

パネルディスカッション

紺野:では、ディスカッションに入ります。まず、2050年、都市は誰のものになっていくのでしょうか?市民が都市をつくるとすると、将来の日建設計は、市民とどのような関係になるのでしょうか?

岩淵:CPCは政府の出資でできている組織でありながら、働いている方の多くは民間企業出身の市民です。つまり、1人の人間の中に複数のアイデンティティがあって、それらをうまく使いわけながら都市の課題に対処しており、これからの市民のあり方を示しているのではないでしょうか。

橋本:いろんな考え方、価値観が分散すると思います。例えば経済とか効率を重視した都市に住むのもありですし、自然やコミュニティを大切にしたい人がコミューンのようなところに住むのもありでしょう。10個ぐらいのコンセプトが共存していくとよいのではないでしょうか。

都市の自立性を促進するものは?

紺野:最近耳にする「第四セクター」という言葉があります。パブリックの「第一セクター」、私企業の「第二セクター」、パブリックと私企業が共同出資する「第三セクター」でもない、これらを調停・調整していくという新たなセクターが必要だと思うのですが、こういった概念についてどのようにお考えですか?

金行:私は第四セクター的な社団法人に携わっていますが、そこでは共創と同時に、いかに続けるかが重要だと感じています。この先、生成AIがまちづくりにコミットするにしても、人々を繋ぎとめ、共感を引き出す熱意のある人が必要です。

紺野:国際都市間連携の場合、Enablerという存在のお話がありましたが、彼らは市民間の熱意をどのように持続するのでしょうか?

岩渕:非常に難しいのですが、第四セクターの方と話をしていると、都市間連携は「半分アート・半分ロジック」という話を聞きます。組織のなかで立場が上の方が興味をもってもらう場合もあるし、熱意をもった一担当者が組織を動かすという場合もあります。いずれにせよ、その燃え上がる思いをいかに組織全体に派生させていくかが重要だと感じます。

紺野:DAOの話題が出ましたが、個人が組織を引っ張るのではなく、DAOというネットワークが意思をもって引っ張るこということは可能なのでしょうか。そしてそれをAIがサポートできるのでしょうか。

橋本:DAOは理想を追求したシステムといえますが、現実に動いているもので上手くいっているのはビットコインくらいだと思います。とはいえ共創の仕組みだけだと案外盛り上がらないケースも多く、DAOにおいても、やはり人間としてのリーダーの存在が重要だと思います。

紺野:2050年のカギを握るのは、ジョイフルなリーダーやコミュニティを作ることかもしれません。自律性は大事だが、それを持続させるには人間力、熱意が必要ということでしょうか。

人間はAIに支配されるのか?

紺野:次は、AIに関する質問です。AIは人を手助けしてくれますが、AIに支配されることもあり得るでしょうか?

橋本:あくまで人間はAIを使う側。人がAIに判断を任せる制度をつくらなければ、ディストピアにはならないでしょう。ただ、緊急時はともかく通常時の企業に関しては、経営判断をAIに任せることはある程度可能だと考えています。

金行:例えば、都市デザイナーがリジェネラティブになっていくために、ツールとしてAIにアドバイスを求めることはありだと思います。

紺野:AIを単体で使うのではなく、いろんな関係性の中に埋め込んでいく。そのための倫理コードがあれば、AIを積極的に都市デザインに盛り込んでよいというイメージができました。

続いて、都市が自律的に発展していく、あるいは都市間の関係性ができあがってくると、都市の方が国家より強くなることはあるでしょうか?

都市は国家より強くなるのか?

岩淵:私が住んでいる福岡市では、国がまだアプリケーションできてない制度を使って先に実証をするケースはあります。コンセンサスを得るなど小回りが利くという点では、テクノロジーを場所に落としていく際には、国より都市が起点になると考えています。

吉備:私は、去年デンマークの電力自給率が800%の島、ロラン島を訪れました。そこでは、電力をコペンハーゲンだけでなく、ドイツにも販売しています。国境を越えて自分たちが生み出したノウハウをお金に換えて、自律している姿がすごく面白いと思いました。

2050年に向けて、日建設計のあるべき姿は?

紺野:本日はリジェネラティブな都市というコンセプトについて語ってきましたが、今後2050年に向けて自律性、ネットワーク性、市民参加といったキーワードを進めていくべきなのか、コメントをお願いします。

岩渕:最近の若い人は東京のような都心だけでなく地方にも分散しており、そのギャップも認識しています。都市間連携を通じて、自分の新たな可能性を見つけていくことができれば、リジェネラティブというかボトムアップで面白いことが生まれていくのではないかと思います。

2050年の都市間連携の姿を考えた場合、CPCの方々とも話をしていますが、最終的には自分たちは必要ないのではないかと思っています。Enablerという役割が個人に帰着してみんながCatalystとして活動していくことが理想だと思います。

紺野:最後に、リジェネラティブというテーマで考えると、2050年に向けて日建設計はどうあるべきでしょうか?

吉備:2050年が今から30年後と考えると、30年前に構想をつくっていた渋谷の開発が漸く完成しつつあるわけで、まずは、PYNTで考えていることを2050年に実装するため、今やるべきことをやる、という思いです。また、木の成長がある段階で止まってしまうように、日建設計もある程度育った後に分解されていったり、違う人たちと繋がったりしていくのが面白いのかもしれない、と思います。

金行:日建設計の社員はこの先、AIの使い手になるか、人々の熱意や共感を引き出すプロデューサーになるか。ある程度の大枠はAIに任せつつ、そこだけでは賄いきれない土地所有者や市民の思いをアジャストする役割を果たすべきだと思います。

紺野:僕の著作の中に「Para-existence(パラ実在)」という概念があります。1つのグローバルなユートピアの世界はうまくいかないですが、それぞれが自律しつつ多様な併存ができる社会がこれからの現実だと思います。2050年に、いろんな形で生まれていくリジェネラティブな都市をプロデュースしたり維持したりすることが、今後の都市デザインの1つのイメージだと感じました。

<ゲストプロフィール>

橋本大也

デジタルハリウッド大学教授兼メディアライブラリー館長、多摩大学大学院客員教授、早稲田情報技術研究所取締役、ブンシン合同会社CEO、翻訳者、IT戦略コンサルタント

ビッグデータと人工知能の技術ベンチャー企業、データセクション株式会社の創業者。同社を上場させた後、顧問に就任し、教育者、事業家に転進。教育とITの領域でイノベーションを追求している。

岩淵丈和

URBANIX株式会社代表取締役

九州大学大学院都市設計研究室博士課程在籍。都市部における小規模店舗の増加メカニズムを研究しながら、URBANIX株式会社では、イギリスの組織「Connected Places Catapult(CPC)」と共に、海外と日本の地方都市を結ぶプロジェクトを推進。

石川 貴之

株式会社日建設計総合研究所

代表取締役所長

専門は都市計画。大規模再開発やインフラシステムの海外展開業務を経験する中で、様々な地域と組織で人や技術が繋がり、新しい空間やスタイルが生まれる「イノベーション」の空間や仕組みに興味を持っています。

イベントは、2023年4月にオープンした、日建設計が運営する共創スペース“PYNT(ピント)”で開催されました。社会を共有財の視点で見つめ直し、思い描いた未来を社会に実装するオープンプラットフォームを目指しています。暮らしにある「違和感」を一人一人が関わることのできる共有財として捉え直すことで、よりよい未来を考えるみなさんと共同体を作りながら、イベント・展示・実験などを通して解像度を上げ、社会につなぐステップを歩みます。

#私の仕事 #企業のnote #日建設計 #日建総研 #日建グループ #都市 #生成 #共創 #研究開発 #イノベーション #AIとやってみた