#8 夏目漱石の散歩みち-早稲田と神楽坂と雑司ケ谷-

早稲田・神楽坂(新宿区)と雑司ケ谷(豊島区)に行きました。テーマは夏目漱石の散歩みちを辿る旅。『硝子戸の中』には彼が過ごした早稲田の地について記述があります。

今私の住んでいる近所に喜久井町という町がある。これは私の生れた所だから、ほかの人よりもよく知っている。(…)

父はまだその上に自宅の前から南へ行く時に是非共登らなければならない長い坂に、自分の姓の夏目という名をつけた。不幸にしてこれは喜久井町ほど有名にならずに、ただの坂として残っている。しかしこの間、或人が来て、地図でこの辺の名前を調べたら、夏目坂というのがあったと云って話したから、ことによると父の付けた名が今でも役に立っているのかも知れない。

私が早稲田に帰って来たのは、東京を出てから何年ぶりになるだろう。私は今の住居に移る前、家を探す目的であったか、また遠足の帰り路であったか、久しぶりで偶然私の旧家の横へ出た。その時表から二階の古瓦が少し見えたので、まだ生き残っているのかしらと思ったなり、私はそのまま通り過ぎてしまった。(pp66-68)

まずは、東京メトロ東西線の早稲田駅を降りて、このルートを辿りたいと思います。

夏目坂

『硝子戸の中』によれば、夏目坂はいまでもその地名が残りますが夏目漱石の父が名付け親であるようです。この夏目坂を少しのぼると生家の標柱が見えてきます。

夏目漱石誕生の地

同じく、夏目坂をのぼると『硝子戸の中』執筆当時は旧家があったようですが、いまはこの記念碑を残すのみとなっています。場所は新宿喜久井町1丁目でした。

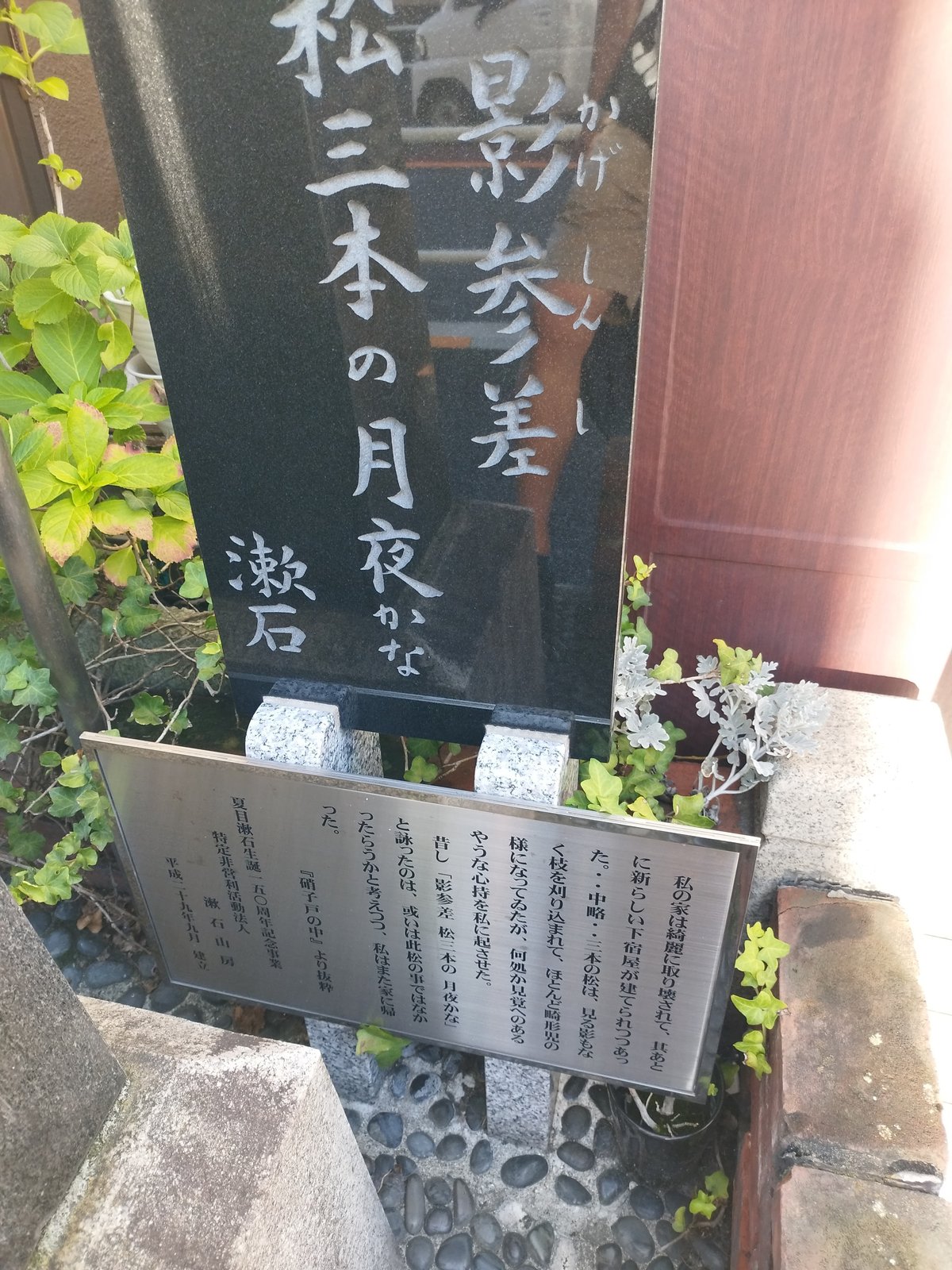

影参差(かげしんし)

旧家跡をさらに進むと、以下の写真のように石碑がありました。漱石が詩を詠んだことを記念して建てられたものになります。

同じく『硝子戸の中』にはこのように記述があります。

「時」は力であった。去年私が高田の方へ散歩したついでに、何気なくそこを通り過ぎると、私の家は綺麗きれいに取り壊されて、そのあとに新らしい下宿屋が建てられつつあった。その傍には質屋もできていた。質屋の前にまばらな囲をして、その中に庭木が少し植えてあった。三本の松は、見る影もなく枝を刈り込まれて、ほとんど畸形児のようになっていたが、どこか見覚のあるような心持を私に起させた。昔むかし「影参差松三本の月夜かな」と咏ったのは、あるいはこの松の事ではなかったろうかと考えつつ、私はまた家に帰った。(p68)

ちなみに参差(しんし)とは高さや長さが異なっていて、そろわないさまを表す言葉です。つまり、松が三本立っていたが、高さが異なっていて月夜に影がそろっていない様子を漱石は詩にしているのだと思います。

「『時』は力であった。」という通り、残念ながらここに松はありませんでした。しかし、俳句のおかげで風景がありありと浮かびますよね。言葉が三本の松を存在させています。

(余談ですが、以前に夏目漱石は俳句もやるのかと素朴に思いました。しかし、そういえば正岡子規と旧知の仲であったことを思い出し、納得しました。)

漱石山房記念館

影参差の記念碑から500mほど歩くと、新宿区立の漱石山房記念館がありました。生家や松は残っていませんでしたが、漱石が晩年を過ごしたところが記念館となり、展示を行っています。ここは終焉の地であり、1916年12月9日に亡くなるまでの時間をここで過ごしました。常設展示のほかに、企画展示もあり、当日は『草枕』に関するテーマでした。重厚な研究成果が発表されており、自分の中の『草枕』読解にあらたな視点が追加されたのを感じます。

ところで中に入ると漱石がこちらをみていました。ドキッとしたのですが、マネキンでした。最初、逆光になっていて本物の人間が、それもそっくりさんが座っていたのかと勘違いしてしまったのです。

猫の墓

漱石山房記念館の裏には猫の墓があります。もちろん猫といえば、『吾輩は猫である』のモデルとなった「福猫」です。彼(猫)はみかん箱におさめられて、埋葬されます。ちかくには夏目家の犬、ヘクトーの墓もあったようです。

神楽坂へ

そのまま神楽坂に向かいました。ここの中心地にある毘沙門天善国寺は『坊ちゃん』に記載のあるところで、漱石も出歩きしたことがうかがえます。坊ちゃんが赤シャツと話しながらこんな回想をしています。

君釣りに行きませんかと赤シャツがおれに聞いた。赤シャツは気味の悪いように優しい声を出す男である。まるで男だか女だか分わかりゃしない。男なら男らしい声を出すもんだ。ことに大学卒業生じゃないか。物理学校でさえおれくらいな声が出るのに、文学士がこれじゃ見っともない。

おれはそうですなあと少し進まない返事をしたら、君釣をした事がありますかと失敬な事を聞く。あんまりないが、子供の時、小梅の釣堀つりぼりで鮒を三匹びき釣った事がある。それから神楽坂の毘沙門の縁日で八寸ばかりの鯉を針で引っかけて、しめたと思ったら、ぽちゃりと落としてしまったがこれは今考えても惜しいと云ったら、赤シャツは顋を前の方へ突つき出してホホホホと笑った。何もそう気取って笑わなくっても、よさそうな者だ。「それじゃ、まだ釣りの味は分らんですな。お望みならちと伝授しましょう」とすこぶる得意である。だれがご伝授をうけるものか。(pp46-47)

このお寺の前で行われた縁日で坊ちゃんが鯉を釣ろうとしてうまくいかなかったんですね。善国寺にお賽銭を投げて合掌し、参道に振り返ったとき、この場面が想像されて少しニヤけてしまいました。ここからすぐ下ったところに、JR総武線の飯田橋駅があったので、雑司ケ谷まで移動します。

雑司ケ谷の墓参り

雑司ケ谷のお墓に彼は眠っています。毎年、命日(12/9)にはファンたちがお墓参りをするようです。

最後に私もお参りいたしました。面白い作品を多数生み出し、私に深い感慨を与えてくださったことに感謝して。