「性自認」論争の中で、死さえも利用され続けた一人の男性(『ブレンダと呼ばれた少年』について)

はじめに

「私が猫を殺すのは、その魂を集めるためだ。その集めた猫の魂を使ってとくべつな笛を作るんだ。そしてその笛を吹いて、もっと大きな魂を集める。そのもっと大きな魂を集めて、もっと大きい笛を作る。」ジョニー・ウォーカーは「ハイホー!」を口笛で吹きながら、鋸で猫の首を切り取った。

男らしさや女らしさは生まれつき? 自分は男である・女であるという性別同一性や、異性を好きになるか同性を好きになるかという性的指向は生まれつき? それとも社会的な要因?

……そういった疑問は、ある人には身を切るほど切実に、ある人にとっては「学術的な興味」や「社会改革の問題」として立ち現れてくることでしょう。それは時に、社会を二分するほどの大論争になるかもしれません。こうした疑問や興味、論争は、昔も今も、そしてこれからも、飽きることなく永遠に続いていくことでしょう。

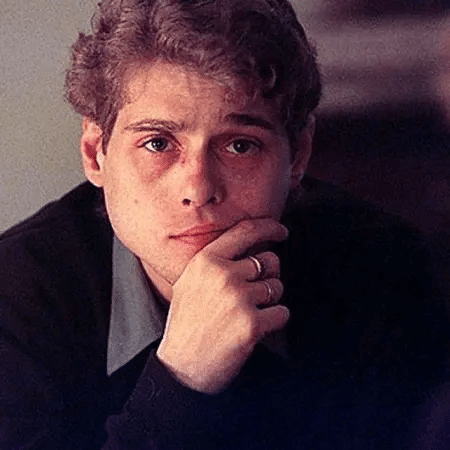

2004年5月。カナダのひとりの男性が拳銃で自分の頭を撃ち抜き、自殺しました。ジェンダー論や性科学に詳しい方なら『ブレンダと呼ばれた少年」というルポを覚えている方もいるかもしれません。でも、それは彼の名ではありません。彼の名はデイヴィッド・ライマー。自殺時39歳でした。

彼はいわゆるDSDs:体の性のさまざまな発達(性分化疾患/インターセックスの体の状態)で生まれたわけではありません。性器の形や大きさで疑われることもなく双子で誕生した一般的な男の子でしたが、一方の子どもは割礼手術の失敗でペニスを失ってしまいます。親御さんの狼狽と不安はいかばかりのものだったでしょうか。

「ジェンダー」概念の始祖:ジョン・マネー

ここでもう一人の登場人物が現れます。彼の名前はジョン・マネー。1960年当時、特に当時の「半陰陽・インターセックス」(現在では医学的にはこの用語は侮蔑的なため使われず,「DSDs:体の性のさまざまな発達」と呼ばれています。)や「トランスセクシュアル」(後の「性同一性障害」の概念)の研究から、性科学の第一人者と呼ばれていた性心理学者でした。

同性愛・両性愛は決して趣味や好みではないものだということで、「性的嗜好(sexual preference)」を「性的指向(sexual orientation)」に言い換えたのは彼です。

またトランスセクシュアリズム(現在で言う「性同一性障害」の概念)の人々について「体の性=sex」とは別に、言語学で使われていた「ジェンダー(gender)」という用語をはじめて援用したのも彼です。

マネーの理論は「生まれて18カ月以内の子どもの性自認は中立であり、24カ月までに社会的に獲得された性別同一性は不変のものとなる」というものでした。つまりトランスセクシュアリズムの人々に対しては、心(性別同一性)を変えることは不可能で、むしろ身体の方を自認する性別に合わせる方が良いという考えであり、「性別適合手術」を進める上では大きな原動力となりました。

トランスセクシュアルの人々のマネーに対する態度は、このビデオをご覧いただければお分かりいただけるかもしれません。当時欧米のTV業界などで一世を風靡した有名なトランスセクシュアルであるクリスティン・ジョーゲンセンが、マネーの業績を紹介する場面です。

ブレンダと呼ばれた少年

デイヴィッドの両親が狼狽と不安の中、TVで見たのがまさにこの場面でした。両親はすぐにマネーのいた大学のジェンダークリニックを訪れます。次の年にはマネーは、ペニスを失った男の子の精巣を摘出する性転換手術を行い、女性ホルモンを打ち続けることで女の子として育て、それを絶対に子どもに秘密にしておくように勧めます。不安しかなかった両親はマネーの指示に従いました。デイヴィッドには、ペニスを失っていない、そのまま男の子の双子がいます。環境因の優位性を謳っていたマネーにとって、デイヴィッドらは自説を証明するための格好の材料だったのです。

マネーはその後、この子どもが順調に女の子として育っていて、「性の分化において、生物学的な要素より環境に優位性があることを証明する揺るぎない証拠」だとする論文を発表します。彼の書いた『性の署名』は海外でも日本でもベストセラーになり、マスコミでもセンセーショナルに、あるいは医学の進歩を表すものとして大々的に喧伝されました。マネーは性科学の権威となり、トランスセクシュアルの人々の身体治療も社会のお墨付きをもらっていくことになります。

彼は『性の署名」の中で高らかに謳い上げました。

「乳児期にはこの双生児のうち支配的なのは女の子の方だったが、子供たちが4歳になった頃には、どちらが男の子でどちらが女の子か誤解するようなことはなくなった。5歳になると女の子はすでにズボンよりもスカートを好み、髪にリボンを飾ったり、ブレスレットやフリルのついたブラウスを着るのを喜び、パパの小さな恋人であることを嬉しがった」

また当時は、女性解放運動が大きな盛り上がりを見せていた時代です。

“「男らしさ・女らしさ」は生まれつきのもので、女が社会進出するなんてありえない”。そう言われ続けた女性活動家たちは、この症例は「男らしさ・女らしさ」あるいは性自認でさえ決して生まれによって決まるものではなく、社会的に作られていくものだという有力な証左として、マネーが意味したところも越えて繰り返し引用していきました。

生まれや出自を理由とした差別が今以上に横行していた時代です。科学や社会の進歩と解放の物語のように流通したのでしょう。

しかし1980年代になって、性別同一性は生得因と環境因の両方が作用するとする性科学者の追跡調査により、この少年は女の子として扱われることに一度として満足していなかったどころか、いつも抵抗を感じていて、14歳で両親から真実を打ち明けられた日から、デイヴィッドという名で元の男性として生活をしていることが明らかになったのです。

この事実は『As Nature Made Him』(邦訳タイトル『ブレンダと呼ばれた少年』)というルポにまとめられました。これもまた社会からセンセーショナルに受け止められ、マネーの権威は失墜しました。(マネーは、この暴露に対するメディアの反応は右翼のメディアの偏見と「反フェミニスト運動」によるものだと主張しました)。

そして、性別同一性は生得的に決定されているという説が優位になりました。性別同一性を決めるのは「足の間の性器の形」ではなく「脳」にあるという考えへの移行です。

トランスジェンダーの人々についての言説では、この少年の話は、性別同一性を変えることは不可能で、むしろ身体の方を自認する性別に合わせる方が良いと「性別適合手術」を進める理由として大々的に取り上げられていました。「性自認の尊重」の始まりです。

ですが「実験の失敗」が明らかになると、今度はなぜか、「性別同一性は後天的に変えられないもので,トランスジェンダーの人の性自認も最初から決まっているものなのだから「性の自己決定権」が必要だ」という証拠として取り上げられるようになったのです。

もともと生物学的な男の子に生まれたのだから、陰茎を失おうと男の子には変わらないはずです。「脳の性別」もなにも、別に彼は女の子に生まれたわけではありません。彼はトランスジェンダーの人ではありません。

僕は、なぜここまで以前自分が言ったことは都合よく忘れて、簡単に掌(てのひら)を返すことができるのか、なぜこれが「性の自己決定」の根拠になるのか、さっぱりわかりませんでした。

そしてその約20年後の2004年5月。彼は拳銃で自分の頭を撃ち抜き、自殺しました。双子の弟の抗うつ薬の大量摂取による死亡、結婚していた奥さんとの生活の破綻、長きに渡る両親との不和の問題がありました。

さらにマネーは,デイヴィッドの女性としての性別同一性を強化するために,次のような「治療」を行っていたとされています。

双子が成長するにつれ、マネーの質問はいっそう露骨になっていった。「あの人はいろんなことを訊かれたよ、『女の人とセックスする夢を見たことをあるかい?』とか、『勃起をすることはあるかい?』とかね」とブライアンは言う。「もちろんブレンダにたいしてもおんなじだった。『こんなことを考えるか、あんなことを考えるかって』ブレンダもいろいろ訊かれたよ」

「あからさまな性描写のあるポルノ写真は」とマネーは『性の署名』のなかで書いている。「子供の性教育の一環として使えるし、実際使われるべきである」ポルノ写真は「男女は問わず、子供の性的自己認識および役割を強化する」とマネーは言う。「あの人は何かにつけて、服を着てない男の子や女の子の写真を見せたよ」とブライアンは言う。デイヴィッドはの記憶では、マネーは性行為をしている大人たちの写真も見せたという。「あの人はこう言ったんだ、『きみたちに見せたいものがある、パパやママがいつもしていることだよ』ってね」

僕にはこれは,ただの性的虐待にしか思えませんでした。

レイプされ続ける身体

彼の自殺直後、僕は日本の著名な性科学者の方にお会いしたときに彼の自殺について訊いたところ、慌てたように「君がどっちなのか分からないけど、自殺原因は彼の性転換とは限らないから」と言われたものです。もちろん自殺の原因というのは本当のところははっきりしないものです。でも、彼が材料とされた実験やその後の騒動が、彼や彼の家族に何の影響も与えなかったとは到底思えませんでしたし、「どっち」という言葉が意味するところもよく分かりませんでした。

ただ、その意味はすぐに明らかになりました。彼は日本で、当時の性教育のあり方についての政治論争に巻き込まれていたのです。彼はその死でさえも利用されていく。そんな風景を僕はただ眺めているしかありませんでした。

僕は、「どっち」でもありませんでした。

性別同一性の環境因優位論の人々のこの「症例」に対する見解は、女の子への割り当てがもっと早ければ、母親の学歴がもっと高く、不安に怯えなければ、「成功」した可能性もあるというものでした。

フェミニスト心理学者の小倉千加子さんの見解は、マネーの理論は失敗とは言えず、もっと手術の時期が早ければ、双子でなければ違っていたかもしれない、「マネーはせっかくジェンダーという概念を採用したにもかかわらず、依然として『中途半端な生物学的決定論者』であったと言えます」というものでした。(小倉千加子『セクシュアリティの心理学』より)

僕は、そもそもこれがそういう話なのかどうかよく分かりませんでした。

「生得か?環境か?」論争の顛末

ちなみに、僕はあまり興味がありませんが、性別同一性の生得因・環境因はどちらが優位なのか、性器なのか脳なのか、参考になるかなりクリアなエビデンスはあります。

DSDsのひとつで、生まれつきペニスや性腺などが露出した状態で生まれてくる男の子がいます(DSDsは「男か女か分けられない体」ではなく、「これが女性・男性の体の作りだとする社会的生物学固定観念とは一部異なる女性(female)・男性(male)の体の状態」です)。欧米ではこのような男の子たちの多くが、マネーの「治療」プロトコルに従ってペニスや性腺を切除の上女児として養育されました(つまり人工的に性同一性障害の状態を作るようなものです)。追跡調査された14「例」中、6「例」が男性自認、2「例」が曖昧な状態、6「例」が女性自認でした。つまり、男の子でも女の子に性転換すれば、43%は「成功」するということです。

男の子だと分かっているこのタイプのDSDsの子どもを、一体何のためにわざわざ女の子に性転換して育てることを勧めたのか、僕にはよく分かりません。こういう「治療」を受けず男の子のまま育てられた人は、全員男性自認だったのです。だって元々ただの男性(male)なのですから。

ですが、実際に起きたことをしっかりと見れば、これは「性別同一性・性自認」の問題でさえなく、ただのマッドサイエンティストによる自説証明のための狂信的な実験により、男の子でも無理やり去勢して「お前は女だお前は女だ」と洗脳を続ければ、約半数は「成功する」というだけの話にしか思えません。

さらに、他のDSDsを持って生まれても男の子(male)だと分かる赤ちゃんにも、ペニスの長さが引っ張って2.5㎝以下であれば、このような強制的な性転換が適応されることが少なくありませんでした。

どうやら、ペニスがない状態では男性として不憫であるという規範が働いていたようです。そして、DSDsで生まれた赤ちゃんに対するこういった話は、世間には「男でも女でもない中性なのに親が勝手に性別を決めている!」という誤解・偏見で流通していきました。

「うつろな人々」の空っぽの言葉に人間を見失わないために

このような誤解もまた、「男性ならばこういう体のはず(ペニスがなければ男性とは言えない)」という社会的生物学固定観念や、中性のようなものにいてほしいという社会的欲望・享楽が働いたのでしょう。

あるいは、男の子と分かっている子どもを無理やり女の子にするという「治療」も、何の苦しみもないようにする「解決策」だったのかもしれません。障害を持って生まれた子どもの親御さんの、自分を責める気持ちはとても激しいものになりえます。子どもを健康に産んであげられなかった。この子の将来はどうなっていくのだろう。親と言えども誰でも同じ弱い人間の私たちです。そんな恐れと不安に苛まれる親御さんは、子どもを助けられると言われれば、なんでもしてあげたいと思うものです。

「男の子を女の子にしてしまえば解決します!」「社会をこう改革すれば解決します!」「いいですか、みなさん!これは!社会の!進歩なんです!!」。

ですが、そういうことを言ってくる人には人間というものに対する如何ともしがたい傲慢さがあるように感じます。僕は、「外からやってくる力に耐え、不公平や不運や悲しみや誤解や無理解に静かに耐えて行く強さ」を持っている当事者家族の方を今ではたくさん知っています。

それ以前に、人間は、統制された実験室の中の魚でも蝶でもマウスでもありません。何かの理念のための材料でもない。自分の体がどうなっているのか、これを訊くと親は傷つくのではないかと不安と恐れの中で問う子どもに、罪責感と恐れをたたえた眼で一瞬言葉を失う親。これは決して統制されるようなものでも、統制されるべきものでもなく、その両者の恐れと不安の眼、それこそが互いに相手を想う心があるというエヴィデンス、証拠なのですから。

想像力なき「うつろな人々」には、それが「進歩と解放を邪魔する阻害要因」にしか見えないのかもしれません。

そしてそういう人々は、これからも猫の首を切り落とし、「大きな笛」を作り続けていくことでしょう。もちろん当事者家族にとって必要な治療法というものはあります。問題は性器をどうするかではありません。人間が切り落とされていることこそが問題なのです。

幸いなことに、リベラルであろうと保守であろうと、伝統論者であろうとフェミニストであろうと、学者であろうとなかろうと、二元論であろうとグラデーションであろうと、そんなことは関係なく、どんな旗を掲げているかは関係なく、いつでも人間を見失わない人はたくさんいるのだということも今では僕も知っています。

死者は決して答えることはありません。ですが、私たちはまだ人間を見失わないようにし続けることだけはできるのです。

DSDsの基礎知識

ジョン・マネーの「性別割り当て」を免れた男性の物語