武士の礼装 「紋付袴」と、家紋〜ご先祖とのつながりを感じられた回 #002

こんにちは、「ニュー民藝」編集部の小林です。

皆さまは、お着物をどれくらいの頻度でお召しになりますか?

私は、将来の夢の一つに、お着物で生活したいという夢があります。

黒澤明さんの映画を観ては、憧れをつのらせるばかりです。

本ブログは、お着物初学者の小林が僭越ながら、あたらしく始めたい趣味、お着物についての魅力や学びのログを書き記したいと思います。

紋付袴を着させていただきました。

当方は、お着物初学者ゆえ 自装(自分でお着付け)がまだ出来ず、畳み方と共に、今年は勉強したいと思っております。

今般、国立能楽堂さまで開催された「楽しもう!能の世界」連続講座(太鼓)にて お着物を着る機会を賜りました。 本当にありがとうございます。

祖父母にもコンビニで2Lサイズに印刷して、郵送ををいたしました。

(僭越ながら、孫よりの年賀状がわりに) (めっちゃ喜んでくれました。)

武士の礼装『紋付袴』 (小林勉強ノート)

wikipediaによると、江戸時代中期に、黒紋付の羽織袴が武士の正装となったとのことで、

以来、冠婚葬祭や、二重橋を渡る時などの最も格式高い礼装であります。

正絹羽二重の紋付羽織

お稽古の先生より賜りました紋付羽織を、大切に、小林家の家紋である「丸に剣片喰み」を染め抜き紋替えをしていただきました。

羽二重(はぶたえ)とは?

織り機の筬(おさ)の一羽に経糸(たていと)を2本通すことからこの名前になったそうです。 絹(シルク)を素材としていて、薄手で光沢感があるのが特徴です。

日本を代表する絹織物であり『絹のよさは羽二重に始まり羽二重に終わる』とまで言われます。

https://contents.textile-net.jp/reading-material/habutae-textile/index.html

正絹羽二重は、記事もしっかり頑丈で それゆえ重みもあります。 腕を上下に上げ下げすると 重さゆえにいつもより気持ち遅れてしまうほど 重さを感じます。

うらしま太郎の左におわします天女の羽衣のように、ピンと張っていて、なんともいえない美しさがあります。

五つ紋の意味

背中の紋(背紋)はご先祖さま、医学的にも重要な心臓にほど近い2つの「抱き紋」は両親、袖紋は兄弟姉妹や親族を表すそうです。

紋付袴を着させていただき、家紋を抱き、ご先祖さまとつながりを感じた気がいたします。 今年も一層、芸道に精進してゆきたいと思いました。

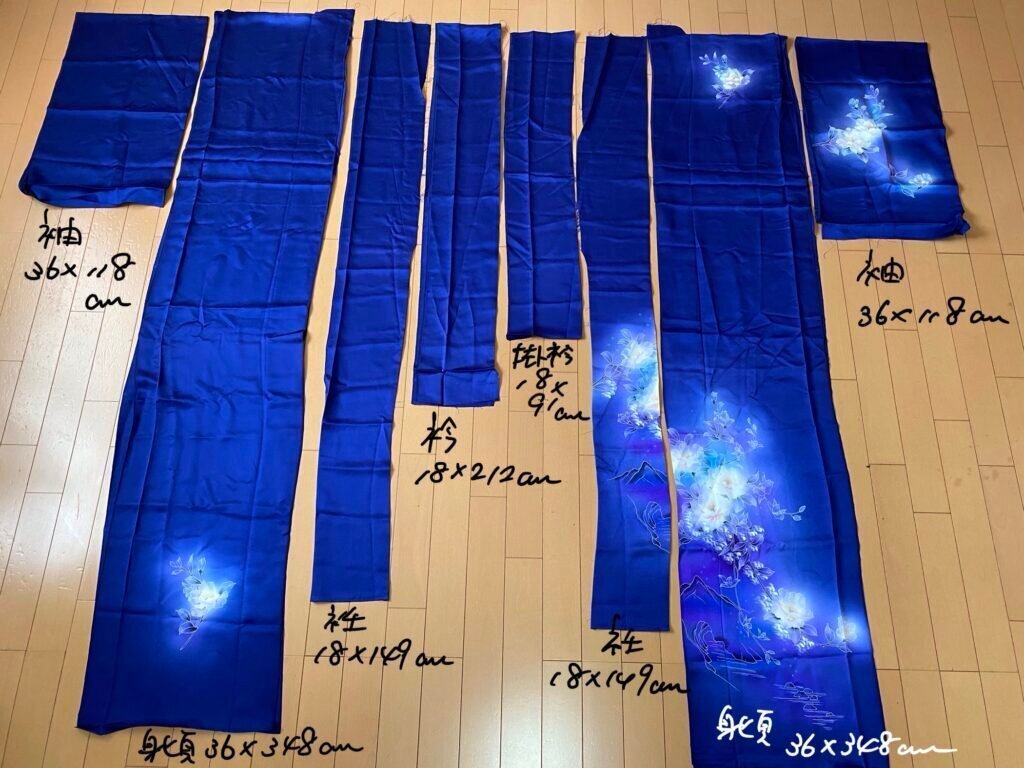

お着物は反物に(ほぼ)戻る!?

最近、インターネットでブログを読んでいて、感動したことがあります。

それはお着物は、直線裁ちで作られているため、縫い目をほどけば反物に(ほぼ)戻り、洗いやお直しもできたり、

あたらしいお着物として仕立て直したり、小物や帯にリメイクしたりと、何度も生まれ変わることができるとのことです。

ものを大事にする古来より受け継がれし日本の心、素晴らしいなと感じました。

「助けていただいたお礼です。どうぞ、この反物をお持ちください。」

日本昔ばなしのように、山越え谷越えの途中に、何かのいきものを助ければ、反物をいただけるかもしれません(?)

反物ほしい…