【東海道】岡崎二十七曲りを歩く⑦伝馬町~籠田公園 (籠田総門角常夜灯、岡崎城・外郭、築山稲荷跡地付近)

はじめに

先ずはじめに、先日の令和6年能登半島地震にて被害を受けた方にお見舞い申し上げます。災害/防災支援のプロではない一般人にできることは限られてはいますが、やれる範囲での支援をいたします。

さて、昨年に引き続き『東海道・岡崎二十七曲りを歩く』を進めていく。歩き切って早2か月。今月中に記事も完走させたいと思っている。

余談だが、OneDriveで何らかの不具合があったのだろうか、それは不明。しかし、今回の旅の画像データ@OneDriveが消えてしまい、12月下旬に再度歩き直したことはまた別の話(泣)。

データのバックアップはどうぞ念入りに。

今回の旅のマップ

前回までの道のりなどは下記を参照いただけると幸いだ。

今回の旅路は以下のとおり。

今回の旅は「旅の目印”ほ”」から始まる

現)伝馬通り沿いにある「旅の目印”ほ”」から歩みを進める。

目印が示すとおり、南に60m進むと次の旅の目印”へ”に接する。

しかし、上記の「旅の目印”ほ”」から5~10mほど南に進んだところに御影石だろうか。別の旅の目印がある。

古の旅の目印

「旅の目印”へ”」の少し離れた西隣りに古の旅の目印らしきものが在った。

別の角度(東京方面に向って)からの画像。

解説だろうか、現代版があった。それが以下のとおり。

古の旅の目印を後にし、名古屋方面に向かって歩みを進める。

岡崎信用金庫・資料館

しばらく道なりに歩みを進めると大正ロマンを感じる建物が右手に見えてくる。

岡崎信用金庫・資料館だ。

詳細は下記のWikipediaを参照いただけると幸いだ。

資料館を管理されている行員の方から聞いた話の要約になるが、元は東海銀行(現・三菱UFJ銀行)系の岡崎銀行。

大東亜戦争の際に外壁だけがなんとか残ったとのこと。空襲がなければ多くの建物が現存したのかーーと複雑な思いになったことは言う迄もない。

ちなみに、この資料館にて株式会社たまじゅうの加藤会長をご紹介いただいた。

さらに名古屋方面に向かって歩みを進めると直に籠田公園近くに面する。

ここで歩みを西から北へと変えないといけない。

しかし、「旅の目印」はないため注意が必要だ。

築山殿の名前の謂れとなった築山稲荷の跡地

本来の東海道は先ほどの四差路を北に行くが、時間が在れば反対である南に足を向けていただけると幸いだ。

籠田公園より南の緑道が岡崎城・外郭になる

ここまで調べ、はじめて都市開発がクルワPJTというのかと納得できた

少し南下するとNTTビルがある。

そこが籠田総門前に在り、築山殿が幽閉に近いカタチで住んだとされる築山稲荷・総持尼寺が元々在った場所になる。

この付近が築山稲荷・総持尼寺があった場所とされる

以前は『跡地』の碑が在った気がするのだが……

ここから岡崎城は直線距離で500mほど。

近くて遠い距離だったのではないだろうか。

この付近に徳川四天王の石像はあるが、築山殿の痕跡は一切ない/なかったことになっている現実が大変に悲しい。

東海道+岡崎城の外郭を歩む

東海道の四差路に戻るとしよう。

北側を向くと右手に籠田公園が見える。

岡崎城にも近いため歴史を辿る人、現代の聖地を巡る人。味わい深い。

緑道に入り、そのまま道なりに北上する。

さらに進む。

籠田総門角常夜灯と岡崎城の外郭

上記の道、籠田公園の終わりの地点に常夜灯が在る。

説明文を詳しく見てみる。

今は別の場所。これは後日触れる。

裏を見ると寛政十(1798)年に建立されたようだ。

徳川家斉公が第11代将軍として世を治めていた時代だ。

江戸時代後期以降、明治~令和。

多くの事象や時代の移り変わり、人の変化も見てきたことだろう。

今回の旅の終点

今回の旅は籠田総門角にて終了する。

この辺りで「岡崎二十七曲り」の中間あたりかーー。

今回は東海道からの寄り道を1つ、戦国~江戸時代から少し時代を進めた時代の歴史を1つ、計2つの寄り道を記事を締めくくる前に触れることとする。

【寄り道】戦災復興之碑@籠田公園

伝馬通り近くの籠田公園内に『戦禍復興之碑』が在る。

以前から度々触れてきたが、岡崎市も大東亜戦争時に大規模空襲に遭った。昭和20年7月20日未明のことだ。

記憶が正しければの話だが、豊川市に軍事工場があり、そこへの空襲のついでと聞いた覚えがある。このような歴史もある街だということも決して忘れてはいけないのではないだろうか。

岡崎城・外郭跡

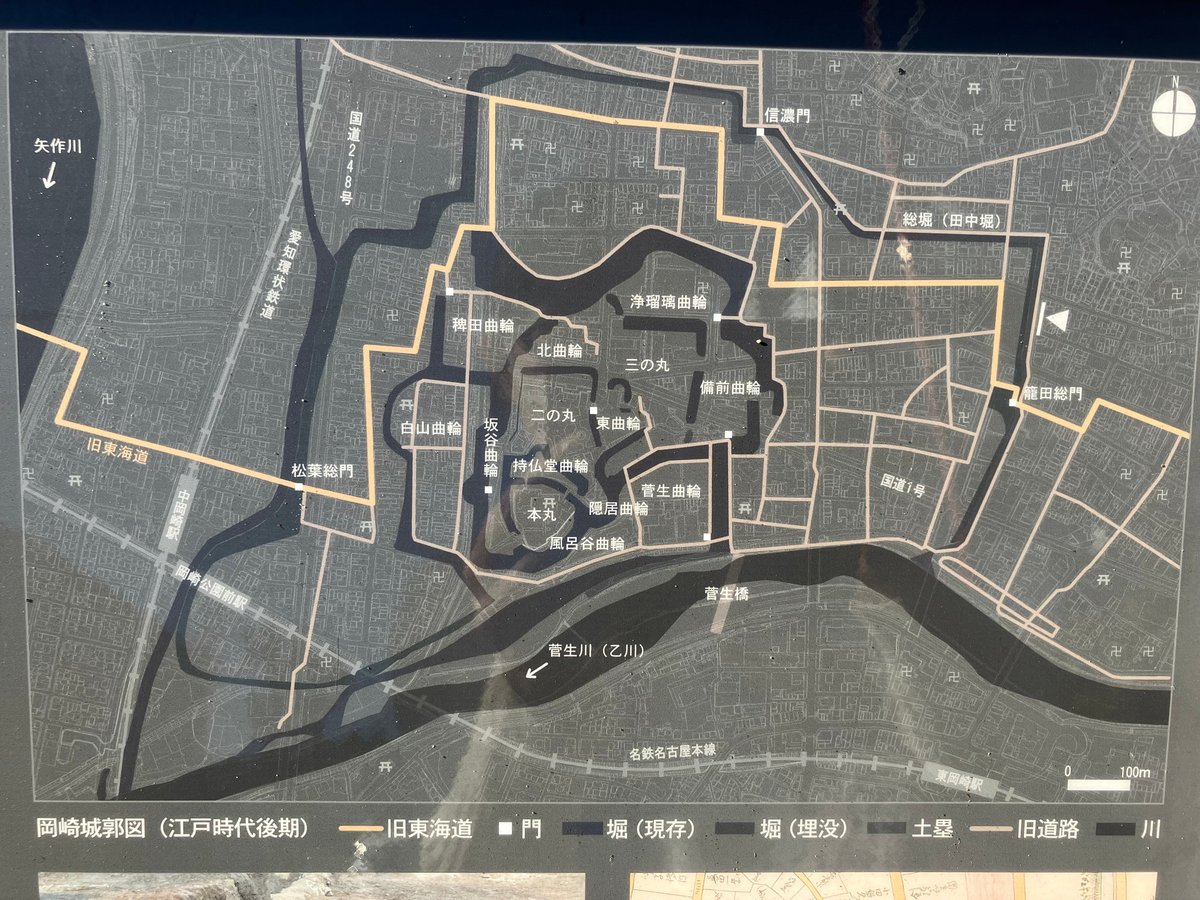

今回、籠田公園より南にある緑道が岡崎城・外郭と書いた。

その跡を記す看板が籠田公園の東側にヒッソリと在る。

もう少しクローズアップしてみる。

地図は以下のとおり。

多くの外郭が埋め立て/整備されたことも分かる

恐らく当時の東海道が『二十七曲り』だったのであろう。今は「この辺りが旧・東海道では」という道を東海道としているところもある。現代では「曲り」は27もないと思った方が良いのだろう。

まとめ

昨年から歴史に興味を持ち勉強をし直した。

結果として、学校の授業では勉強できないような地元の歴史や根付いた風習を復習・新たに学ぶ機会を多く頂戴した。

誰かが語ることを止めたら消えてしまう歴史が身近にある。今までどおりの伝え方では見向きをされない歴史もある。

新しい歴史の伝え方の必要性やその重要性をこの東海道・岡崎二十七曲りを歩いたことで再認識した気がする。

今年は上述の「新しいアプローチの仕方の基礎を構築できたら」と願っている。

最終改定: 令和6年1月31日(1 回目)タイトル番号の誤りを訂正

※後に読み返した際に変更があれば、改定日を修正いたします

【注意事項】

著作権の観点から、無断引用・転載はお控えください。

引用・転載の際は必ずお声がけください