スポーツって何が得られるの?②運動習慣を身につけるためのヒント

53.6という数字何を意味してるか分かりますか?

実はこれスポーツ庁が令和元年度に調査した

「スポーツの実施状況などに関する世論調査」で

明らかになった数字なんです。

全国18〜79歳の男女2万人に行われた調査なんですけども

そこに出てきた数字が53.6% 。

これは週に1回以上、運動・スポーツをする人の割合です。

スポーツに携わる人間の肌感覚としては

もう少し少ない気もするんですけども

それでもアンケート調査では約半数が

運動習慣を身につけているみたいですね。

このアンケートでは他にもスポーツが個人や社会にもたらす効果

についても調査されています

やはり1位は健康体力の保持増進のためなんですね。

人と人との交流、精神的な充足感など、スポーツの効果について

様々な考え方があるんだなと感じますよね。

ただ少し残念なのが前半の動画でお伝えしたように

フェアプレーの精神が34.3%、ランク外としては

リーダーシップ・コミュニケーション能力が19.7%と低くなっています。

身体的能力、心理的能力は実感できてるけれども

社会的能力の効果を感じていない方が多く

この点においては今後改善の余地があるでしょう。

どうすれば積極的にスポーツに参加することができる?

心理学的な面から考えてみましょう。

◯運動有能感

運動有能感という言葉を初めて聞く方が多いかなと思いますけれども

身体的有能さ、統制感、受容感から構成されています。

身体的有能さ:自分はできるんだというような自信

統制感:努力すればできるようになるというような自信

受容感:指導者や仲間から受け入れられているという自信

身体的有能さのみに着目されがちですが

統制感、受容感も重要な因子となっています。

◯動機づけ

動機づけには2種類あります。

「内発的動機づけ」「外発的動機づけ」です

「内発的動機づけ」

運動の持つ独自の楽しさを味わい、自分で工夫して運動し

新しい方法や難しい方法に自ら挑戦する。

「外発的動機づけ」

指導者には仲間から認められたい褒められたい

人よりも上手にできるようになりたい

やらないと怒られるというような

外部からの刺激によって行動が起こること。

ただ強制された外発的動機づけであれば

自発性や継続性は低いですけれども

自律性の高い外発的動機づけであれば

内発的動機づけと同様の行動が見られます。

たとえ外発的動機から始まったとしても運動をしていれば

次第に内発的動機動機づけも高くなってくるので

まずは外発的動機が得られる環境に身を置こう!

ぐらいでいいかなと私は思っています。

もし周りに、スポーツに関心はあるけれど

一歩を踏み出せないという方がいたら

外発的動機を与えてあげて内発的動機づけも向上できるような

感じのアプローチをしてあげてください!

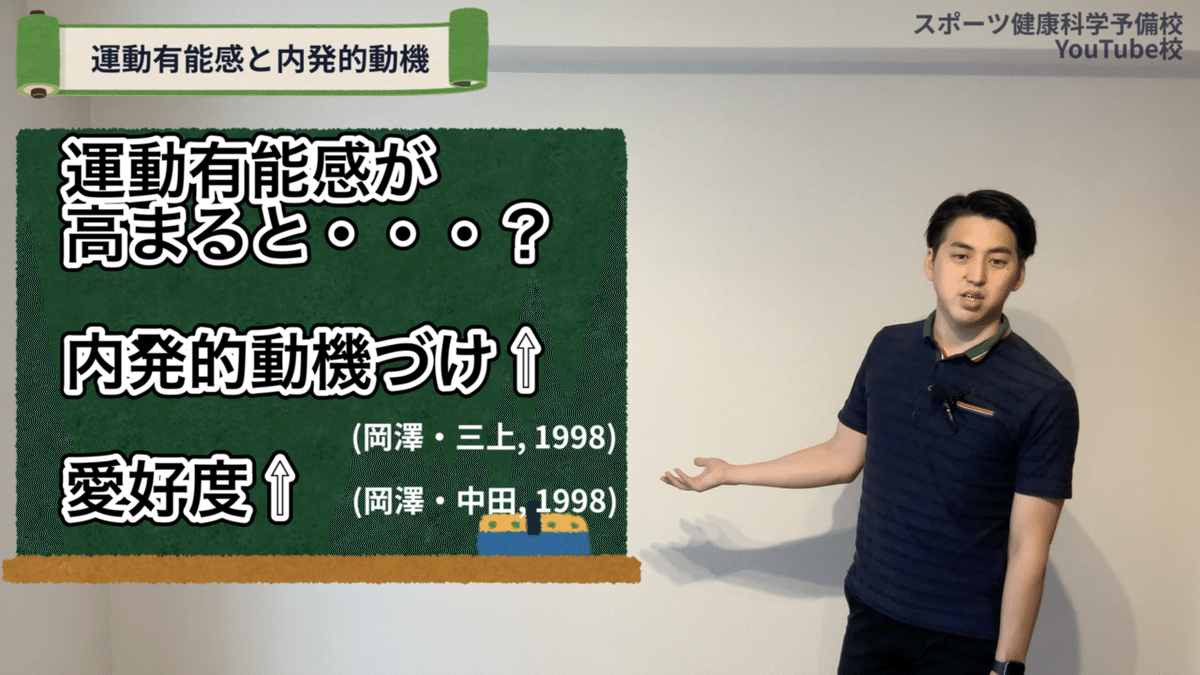

実はこの運動有能感を高めることで

運動に対する「内発的動機づけ」「愛好度」を高めることが

明らかとなっています。

ではこの運動有能感を高めるためにはどうすればいいのか?

今日は一つ方法を教えしたいと思います。

◯スモールステップ

これは、課題設定を細かく段階的に設定することです。

例えば100m11秒20の選手が、いきなり9秒台を目標にしてたら

走る度に失敗体験を積み重ねることになります。

11秒20選手が次目指すべきは10秒99ですよね。

大きな課題はあってもいいんですけれども

その課題を分解して難易度を下げた課題も設定すると良いでしょう。

では、まとめていきましょう!

①スポーツが育む力は多岐にわたる

②自身を成長させながら、楽しさや面白さを見つけることが大切

③運動有能感を高めることや動機づけをうまく使う

以上で終わります!

またねー!

いいなと思ったら応援しよう!