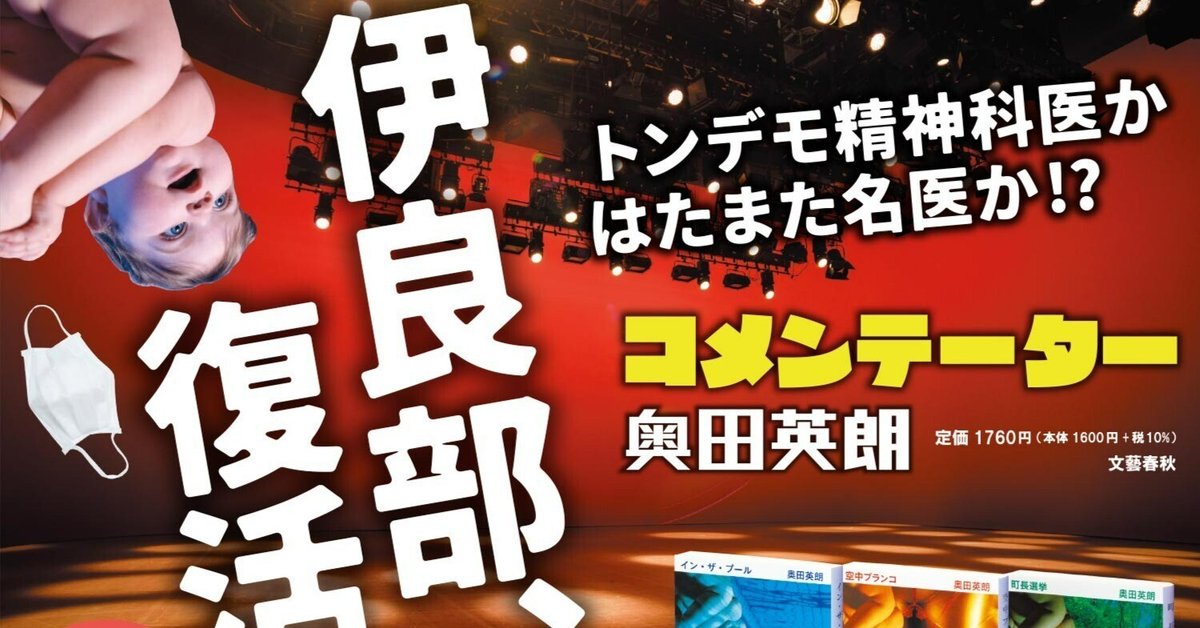

奥田英朗の『コメンテーター』買いました。

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163916873

私のベンチマーク作家ですね。

年代もほぼ同じだし、若い時のキャリアも何となく似てるし。

1980年代の狂騒バブル時代=ローアリング・エイティーズを脱却して、地に足の付いた

=But no, I'm not a space man,

Famous and renowned.

I'm just a guy who's down to earth,

With both feet on the ground.

↑

完全に余談ですが、この英語の歌詞は、

シャレが効いててサイコーですね♥

https://lacondizioneoperaia.hateblo.jp/entry/2017/03/03/033922

職業作家としての道を歩もうと決意する彼の自伝的なフィクションとしての

『東京物語』をオススメしておきましょう。

岐阜県出身で中日ドラゴンズファンでもありますね。

※過去のアーカイブス記事より

取り敢えず、伊良部シリーズの新作=第1話「コメンテーター」を読み、その後は一気に全ての作品を読了しました。

コメンテイターは、フジテレビに取材して書いているようですね。

伊良部シリーズの説得力は、実は、マユミちゃんの色気と不愛想に支えられているのだよなあ。

よく、あんなキャラを持ち込んだよね。

あれはずるいよね。

過去に、2度ほど実写ドラマ化されていて、さらにはノイタミアでアニメーションも製作されていて、彼の生み出す作品はビジュアルに向いているんですよね。

↑

あべちゃんこと、阿部寛が主役で、

あんなにハンサムな伊良部はありへんし、

当時絶頂期の釈由美子がマユミちゃん、

まだ、まじでブレークする5分前の

堺雅人や松重豊や遠藤憲一が脇を固めていて、

これも笑えて必見ですね♥

↑

こちらは、平成の裕次郎を探せで見出された、徳重が伊良部を演じて、意外性の身軽なアクションを魅せるところが売りかな。その後は、活躍しているのかな。

これが代表作で終わってしまうのならば寂しいぞ。

マユミちゃんには、余貴美子がキャスティングされて、こちらは原作のイメージに近いかも。

※※※

さらに、作者インタビューの記事を読んだら、

なるほど、今回、彼が最も嫌っている、マンネリズムや縮小再生産の罠に嵌りがちなので自粛していた「シリーズ化」の再開に敢えて挑んだのは、現在の世界を騒がせているモチーフの1つであるコロナを“借景”として描きたかったからなんですね。

借景とは粋ですね。

旧友との再会もまた楽しからずや。

そして、もう1つ描きたかったのが、

視聴率が全ての価値観で生きていかなければ生きてる意味が無いテレビ業界人や

煽り運転の快感に麻薬的に取り憑かれる普通人や

リッチなはずなのに、いつまで経っても不安感から逃れられずパソコンの画面に呪縛されるデイトレーダーや

音楽家の逃れられない性や

コロナ禍により、あに図らずも結果論コミュ障となってしまった青少年たち

の悲喜劇と再生…。

あるあるネタであるとともに、

やっぱりそうだったのかと

胸を撫で下ろす一般読者の

平凡な人生に安堵感をもたらす

短編集

特に、白眉だったのは

ピアノレッスン

クラシック音楽業界で生きてきた主人公が、本人のこれまでの生真面目で融通の効かない生き様に対して、遂にどうしても対峙しなければならない事態に陥り、それをどう克服していくのか。

その“解決策”に思わず快哉を贈らざるを得ませんが、最後のホロ苦い結末も見逃せませんね。

我がままは、まぁ許す

でも、オレよりも目立つな

誰が?

ドラマーよ

誰がリーダーだと思っているのだ

※※※

一方、金原ひとみさんの著作も読んでみたくなりましたね。

前職で、お父さんの児童文学作家&翻訳者の金原瑞人さんにインタビューしたことが三十年前にあり、当時結構盛り上がったことを思い出しました。

その後は、後年、娘さんが作家となり芥川賞を受賞したことを知り、あの親にしてそういうことになったんだろうなとは合点が行きましたが、今回の作品で、赤裸々な自伝的要素に基づき、さらにそれを昇華したフィクションが語られるのかもしれないなと期待させるものがありますね。

あの年の芥川賞と直木賞の受賞者のみ、その名前を記憶している人たちが多いのですよね。

いわば、神回の受賞者たちでしたね。

受賞はスタートラインに立てたということであり、その後、作家としてどう生き残るか。

サバイバーの永遠の課題でもありますね。