買い手主導のインサイドセールス 「最適化」へのチャレンジ

はじめに

こんにちは、ざわっちです。

私はナビタイムジャパンで法人向けsaasサービスに10年以上携わり、主に物流業界向けのサービス拡販に取り組んできました。

最近では「ザ・モデル型」フレームワークを基に、フィールドセールスだけでなく、インサイドセールス領域の強化も進めています。チーム内での施策立案だけでなく、全社的なインサイドセールスの強化と最適化を目指し、チーム横断で取り組んでいます。

外部環境の変化に合わせて

インサイドセールスは普及しつつありますが、その認知度はまだ低く、最適な運用方法も模索している段階です。

かつてはテレアポが主流で、営業が商談の合間や移動中にアポを取っていましたが、現在ではそのような熱意あふれるやり方は過去のものとなりつつあります。

以前は、貴重な情報は営業担当者が持っており、突然の連絡や訪問であっても、内容とタイミングが合えば重宝されることが一般的でした。

しかし今では自分で情報を収集し、自分の好きなタイミングで意思決定したいと考えている方が多く、彼らは強引に売り込まれることは好まず、営業担当者との接触の前に意思決定の約7割を済ませていると言われています。

コロナ禍により働く環境も変化して従来の手法が通用しなくなった今、ニーズやタイミングに合わせたより最適な情報提供が必要になり、インサイドセールスはますます重要な役割として期待されています。顧客との適切なコミュニケーションや情報提供を通じて購買プロセスを支援し、顧客満足度を高めることが求められています。

役割と守備範囲を決め、プロセスを改善

インサイドセールスの役割はマーケティングとセールスの間を繋ぐ位置づけであるため対応領域の整理がとても重要です。

私たちは、いくつかある役割の中でも

「見込み顧客の選別と育成(リードナーチャリング)」が主な役割と整理しました。

リードナーチャリングはマーケティングの領域として行われることもありますが、私のチームではインサイドセールスがナーチャリングを行い、そのプロセスから携わることよって闇雲な商談打診を防ぐことができ、より質の高い商談が獲得できると考え、活動しています。

手法の変化

これまでは、ウェブからの資料請求があると、迅速に電話で状況を確認する積極的なアプローチが行われていましが、このような積極性は時に闇雲で一方的な対応につながることもありました。

そこで、素早い対応の重要性は認識しつつも、積極的(過ぎる)アプローチを「我慢」することに焦点を当てました。

具体的な問い合わせがあるまでは、段階的な情報提供に留め、適切な時期や状態になるまで一方的なアプローチは控える。時期を見極めて、望まれた最適なアクションを取るよう心掛け、木の実が熟れて落ちるまで待つような「我慢」を意識的に行いました。これは、「買い手主導」の本質を徹底するための取り組みです。

営業の世界では、「状況伺い連絡はするな」という言葉がよく使われますが、これに似ていると思いますね。

この取り組みにより、一方的で「しつこい」と感じられる対応がなくなり、お互いにとって不快な状況が完全に解消されました。

ステップ施策① メール

その我慢の一環として、まず実施した施策の1つは、ステップメールの導入でした。

先ほど述べた通り、ウェブからの資料請求に対してMAツールを使って数日おきに数回に分けて情報を提供するシナリオを作り、ワークフローを組みました。直ぐにもぎ取ることをやめ、必要と思われる情報を必要な方に満遍なく提供し、熟れるタイミングを見計らいます。まさに熟れなければ売れないですね。

その配信メールの結果(開封、クリック、など)を分析しながら、次回アクションのタイミングや提供する情報の選定を進めていきました。

工夫したこと

メール内で「講座」を用意して体系的に情報提供する

最終メールのアンケートから商談の打診を行う

次回のメール内容、配信時間について必ず予告を入れる

ステップ施策② 展示会フォロー×ウェビナー

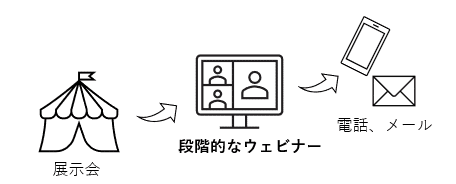

同様の事例として、コロナ禍収束後に復活した「リアル展示会」にウェビナーを絡めた施策があります。ここでは、コロナ禍前を超えるほどの商談獲得を実現しました。

展示会のブース来場者(比較検討や興味関心層)に対して、展示会終了後に段階的に展示サービス詳細説明や事例紹介ウェビナーを設定し、ナーチャリングを行いました。展示会は競合が多く、事後のフォローに苦戦していましたが、このウェビナーを経て商談に繋がる成功事例が多数生まれました。

ウェビナーは時間をかけて話すため、メールやホワイトペーパーに比べて説得効果が高く、態度変容しやすいと言われています。ある企業が、すべての商談をウェビナーから獲得している事例も見つけたため、ナーチャリングにも積極的にウェビナーを取り入れています。ここでいうウェビナーは、マーケティングチームが行うようなリード獲得を目的としたものではなく、ナーチャリングのためのインサイドセールスによるものです。具体的には、サービス説明やデモンストレーションを中心に構成しました。

上記2施策のメリット

面談、電話スキルがいらない(属人化解消)

継続的な情報提供

1対多のコミュニケーション

信頼構築(売り込まない)

商談の質が上がる(無駄が無くなる)

裏話

少しだけ裏話をしますと、本当に「我慢」して待っていて大丈夫なのか、競合他社に先を越されないか、当然このような不安や恐怖もありました。そこで機会損失を防ぐため、資料請求後の動きをMAツールでスコアリングし、高スコアのリードには電話をかけてみるといった形で保険を掛けながら検証を進めました。今のところ、機会損失はほとんどなく、買い手の変化を実感しています。しかし、この領域には正解がないため、今後も継続的に検証を進め、状況に応じて柔軟に変化していく必要があると考えています。

おわりに

「最適」の追求と「安心感」を提供するインサイドセールス

今回は、特定サービスのリードナーチャリングに焦点を当てましたが、インバウンド施策だけでなく、アウトバウンドの施策、また独立型、分業型といった様々な視点からインサイドセールスの役割と施策を検討しました。

お客様が安心して情報を受け取れるよう、私たちは「買い手主導」を重視し、お客様が求める情報やサポートを必要な時期に提供することで信頼関係の構築を進めています。

インサイドセールスの仕事は、購買プロセス最適化に貢献するものであり、また社内的には営業活動の質と量をコントロールする非常に重要なポジションです。

一企業、ビジネスパーソンの限りある時間をより有益な時間に。

より安心、最適な提案でビジネスを加速させる。

集客から育成、1次対応、リサイクルまで、全体的なリードマネジメントを考慮し、『NAVITIME』の最適経路検索のように、それぞれのお客様に合った最適なプロセスを探求し、提案し続けていきたいと考えています。

最後までお読みいただきありがとうございました。