もの派がもつ日本的なもの/変貌する余白~展覧会「李禹煥」@国立新美術館を起点に考えたこと

11月5日、終了間近の「李禹煥」展(8/10〜11/7国立新美術館)へ行きました。

「ものともの」「ものと人」の関係性を問う「もの派」を牽引し理論化した、李禹煥の回顧展です。平面作品と立体作品(インスタレーション)の両方を作り続けた李の仕事を見渡せる内容となっていました。

この展覧会を起点にして、「もの派」と李作品について、平面作品を中心につらつら考えました。時間は空きましたが、備忘録としてまとめてみました。

「もの派」が含みもつ日本的なもの

美術史家で前国立西洋美術館館長の高階秀爾は、「居住空間における日本的なもの」(『西洋の眼 日本の眼』青土社、2001年)で、日本的価値観について記しています。それによると、日本人にとっての人間社会、空間、時間は「関係性」のなかで成立します。例えば、伝統的な日本家屋で一つの部屋が客間になり、寝室になるなど、人や時間との関係で自在に意味を変えるように。日本人はこうした関係性の広がりを「間」と呼び、関係すなわち「間合い」を見定めることが行動様式の原理になっているといいます。生活様式が大きく様変わりしても、「間」の感覚は生き続け、われわれの美意識とも深く結びついているとしています。

展覧会鑑賞後本書を読んだところ、「もの派」がすっと入ってきました。

例えば《関係項(於いてある場所) Ⅱ 改題 関係項》。3本で1組をなす同寸の木材3組が床に並べられ、壁に立てかけられ、またやぐらを組むように立てられていました。木材そのものは同じでも、3本の相互関係が異なるとまるで違う様相を呈します。そこに感じた作品、空間、鑑賞者の関係性の変化は、高階の言説と馴染むものでした。李の問う「ものともの」「ものと空間」「ものと人」といった関係性も、「間」に編み込まれているのではないかと思えました。

VISIT MINATO CITY OFFICIAL VISITOR GUIDE ウェブサイトより引用

https://visit-minato-city.tokyo/ja-jp/articles/484Z(2022年12月19日参照)

「ものと人」の「人」には、鑑賞者のみならず、作家も含まれることも見えてきました。

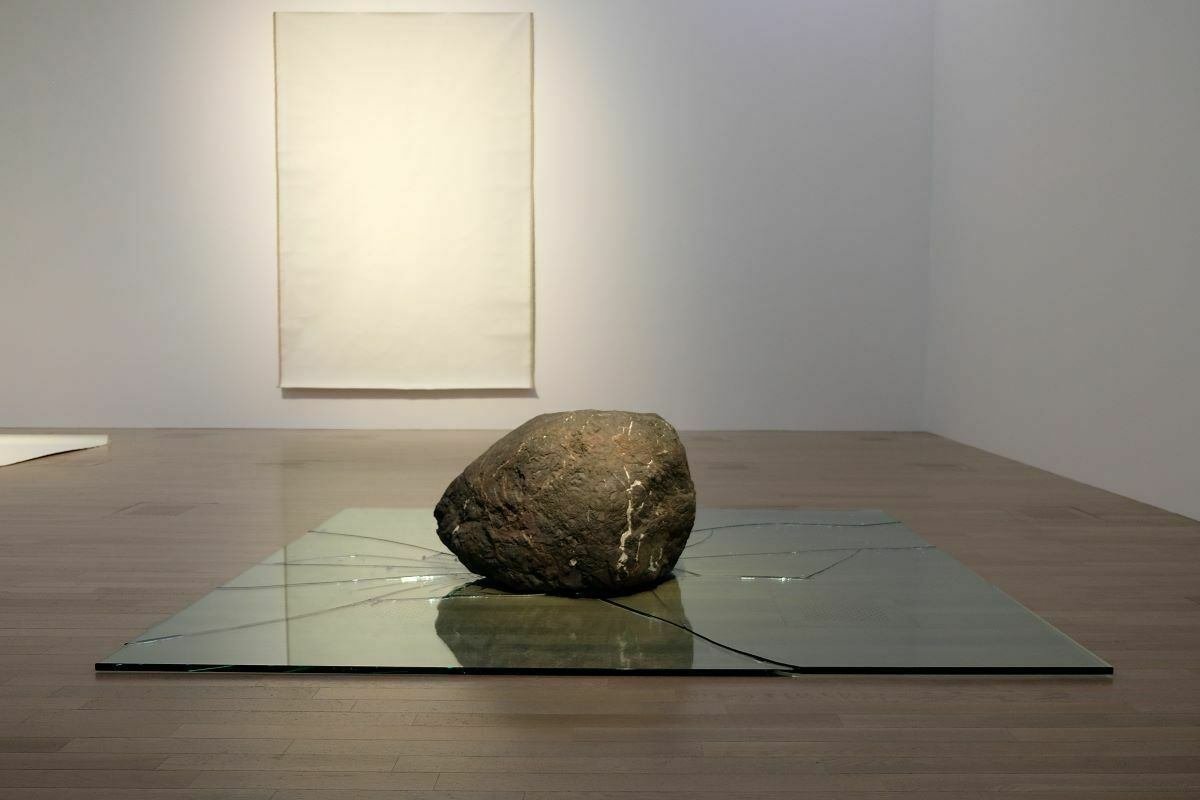

会場の外、ラウンジで流れていた映像には、ガラス板の上に大きな石(岩?)を落とした後、李がいろんな角度からチェックして、スタッフに石の向きを微調整させるシーンがありました。「ものともの」のありようは、あるがままではないのですね。少々驚かされました。

ぴあ ウェブサイトより引用

https://lp.p.pia.jp/article/news/242056/photo-gallery/index.html?id=4

(2022年12月19日参照)

平面作品においては、代表作「点より」「線より」のシリーズに改めてじっくり向き合ううちに、筆のタッチに作家の存在、身体性が感じられました。

「もの」「ものともの」は、作家の介入があってはじめて作品に昇華します(当たり前かも、ですが)。李作品は、「もの」「ものともの」が作品として存在するとはどういうことかも提示しているようにうかがえました。

李作品を特徴づける余白

平面、立体を問わず、李作品に備わるとされるのが余白です。特に平面作品のそれは、画面の枠を越えて広がるイメージを抱かせます。高階の言説に触れると、これも「間」と受け止められます。そこにはあやというか、余情が漂う感じがすることがあります。例えが適当かわかりませんが……先日アイスダンスを観戦した際、遠く離れても、パートナー間につながりや情感のような空気感があるのを感じました。そんな目に見えない何かがある余白は、空っぽの「空(くう)」とは質を異にします。

が、そうは言いつつ、李の余白に「空」を感じた鑑賞体験が実はあったんです(笑)。東京オペラシティアートギャラリーで催された「ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展」(4/17〜6/20同ギャラリー2・3階)でのことです。名前の通り、ライアン・ガンダーのキュレーションによるコレクション展で、個展「ライアン・ガンダー われらの時代のサイン」(同ギャラリー1階)と同時開催されました。

斬新な展示 ↓ でした。インパクトがあり、忘れられません。

3階の展示風景

李の作品も!

私は「色を想像する」と題した4階の展示に着目しました。

(3階と同様に、対面には作品のシルエットとキャプションが展開)

様々な作家の手になる白黒の作品が密に並ぶ長い壁面には、よく見ると規則性がありました。中央のひときわ目立つ大型作品が、李の《風と共に》。これを中心に、全作品がほぼ左右対象に整然と配されていました。そのなかに点在する李作品(出品リストによると最多の10点)、もっと言えば、それらに備わる余白が効果を発揮していました。びっしり埋め尽くされた壁面にいわば「抜け感」をもたらし、全体のバランスを生み、心地良く映る展示作りに貢献していたのです。いろいろ語を考えたものの、近年ファッション領域でよく使われる「抜け感」が、この場における余白を形容するのにぴったりくる気がしてなりません。つまり、ここで私が感じた余白は「空」だったといえるでしょう。

作品は作品(「もの」)を超えて

再び国立新美術館における平面作品の展示を振り返ると……。

言うまでもなく、会場には李作品しかありません。そして、作品を超えて広がる余白が、隣の作品のそれと繋がり融合し、壁面さらには展示空間を覆っているかのような感覚を覚えたことが、改めて思い起こされました。

そこから大事な発見へ至りました。

個々の作品(「もの」)はもとより、出品作品の数々をレイアウトした(李も協働)、考え抜かれた各展示室の空間、ひいては展覧会会場全体までもが李の作品であったことに気づかされたのです。「ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展」と対比したことで得られた気づきでした。

(壁面に直に描かれている)

置かれた場や見方によってありようを変え、「空」にもなる(ように映る)李の余白。その不規定性に日本的なものを感じ、奥深い魅力にじわっじわっと引き込まれました。

……以上が私の巡らせた考えと感想です。

長文を最後まで読んでくださり、ありがとうございました!!