アート | されど光〜名和晃平「PixCell」シリーズに見た光の功罪

モノを見るには光が必要です。

美術鑑賞の場においても、照明は大事です。作品に光が当たっていればいい、というわけにはいきません。時に光は作品本来の姿を隠すことがあるからです。

その極端なケースを目の当たりにしました。彫刻家・名和晃平の「PixCell」シリーズを鑑賞した時のことです。

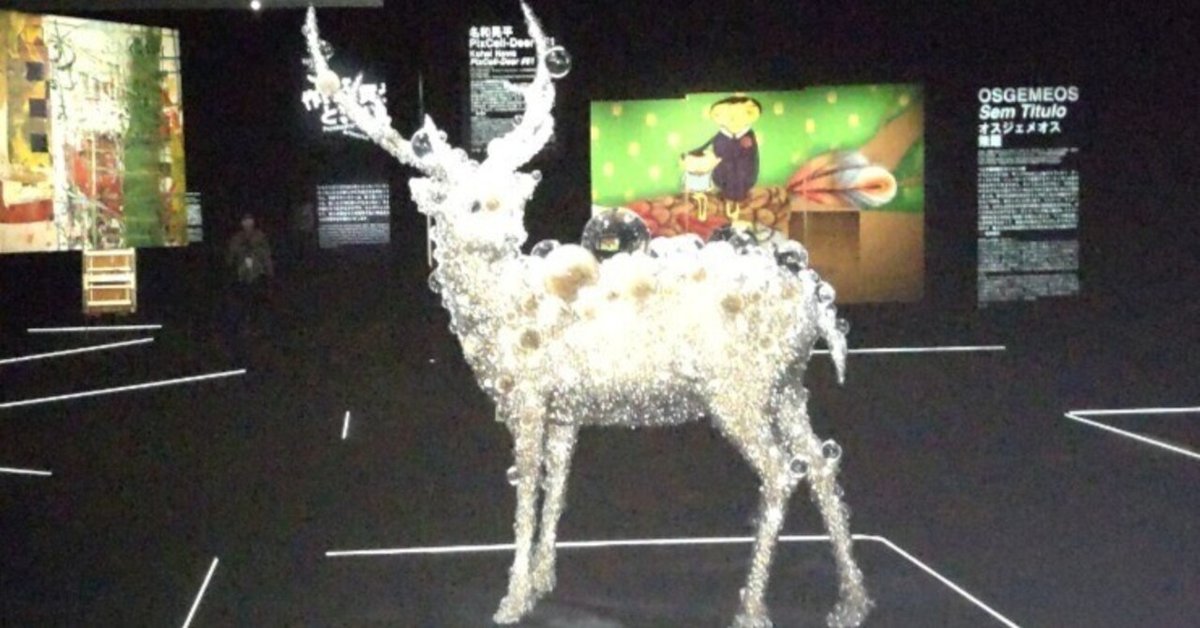

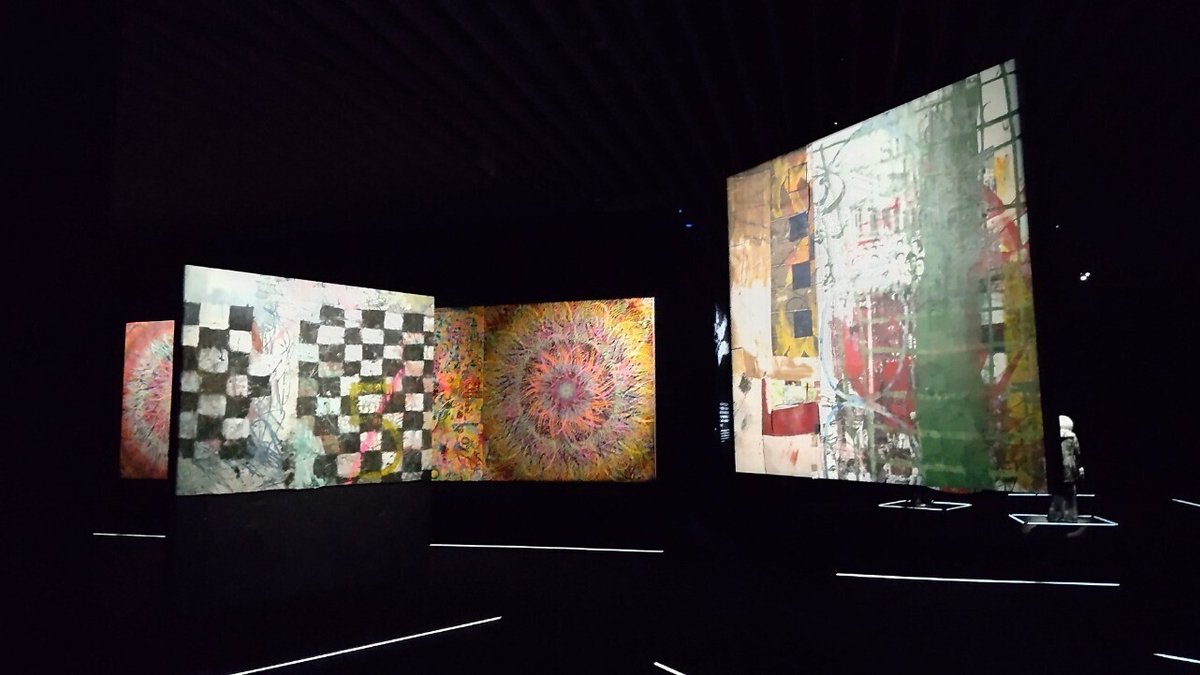

まずは、角川武蔵野ミュージアムで開催された「タグコレ 現代アートはわからんね」(2023年2/4〜 5/7)の様子から。

この展覧会は、美術コレクター・田口弘氏のコレクション展で、斬新な展示方法が話題となりました。

闇の中にぼわっと浮かび上がる作品たち。絵画を天井から吊り下げて、あたかも空中に浮いているかのように見せるなど、遊び心が感じられ、新鮮でした。

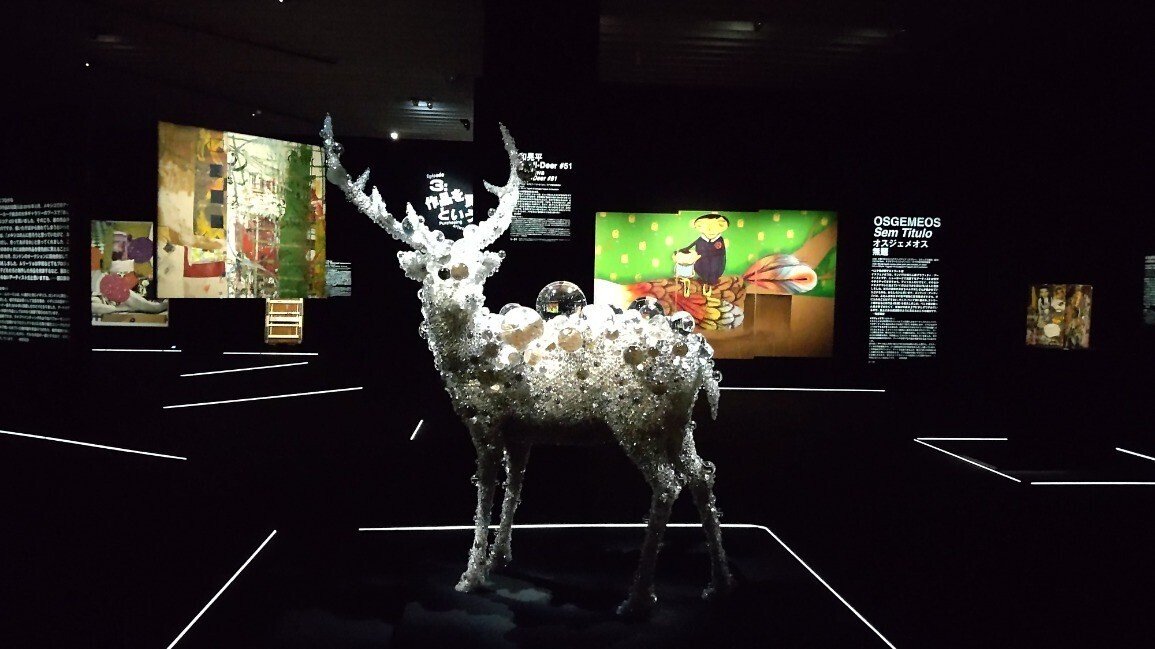

そこに展示された名和作品は、とにかく目立っていました。会場のほぼ中央に置かれ、ライトを反射して輝き、神々しいほどでした。

当日撮影した写真を見返すと、名和作品を撮ったものばかり。それだけ印象的だったんです。

ただ、正直なところ、キレイだなぁという感想しか湧きませんでした。アートライティングを学ぶ身としては、なんともお恥ずかしい……。

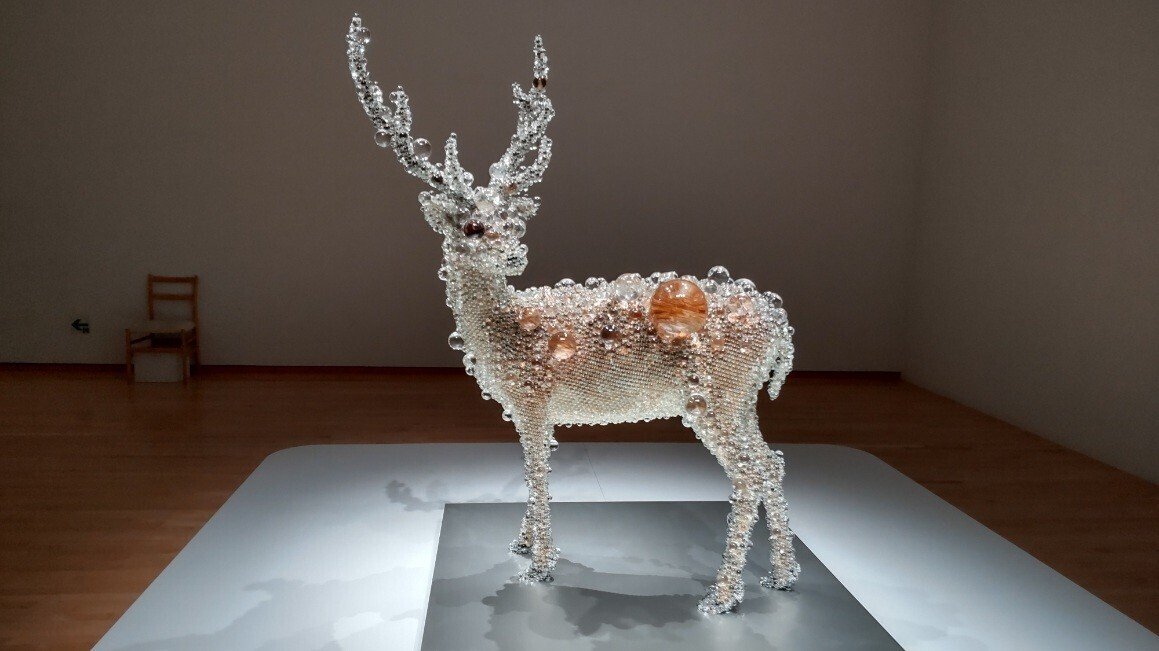

それからしばらく経った10月初頭、東京都現代美術館の所蔵品展「MOTコレクション 被膜虚実」(7/15~11/5)で、名和作品を目にしました。

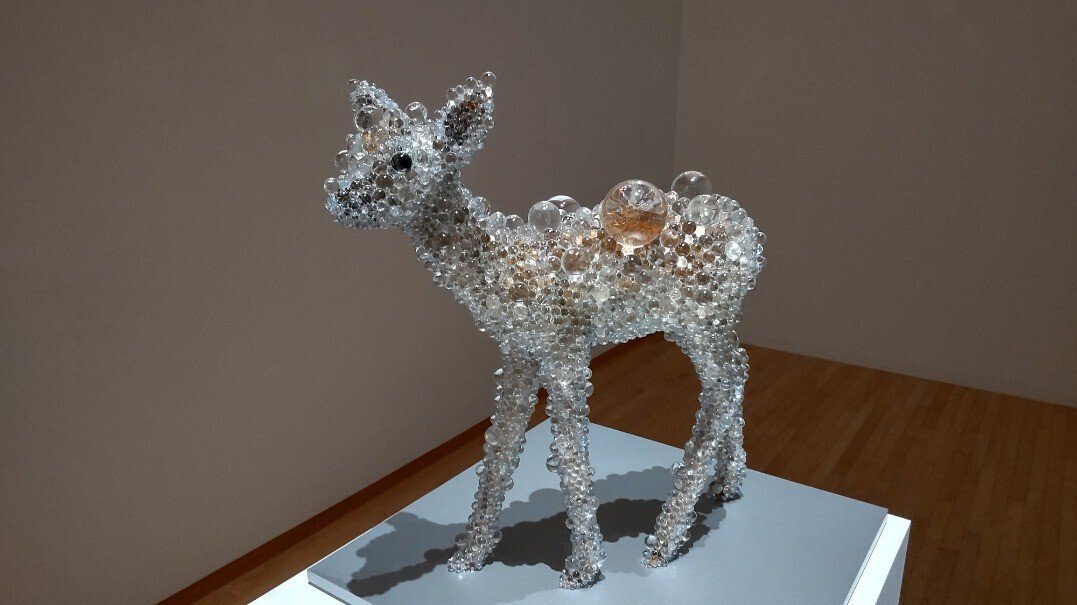

遠目に見て「あの鹿かも!」と心がはずみ、いそいそと近寄って、驚愕しました。表面をびっしりおおうガラス玉(クリスタルガラス)の奥に、本物の鹿(剥製)が見えたからです!

会場にはバンビも!かわいい!

「タグコレ」の作品も造りは同じはず。それなのに、会場でまったく気付かなかったという事実に、私は再び驚愕しました。

鹿の剥製が見えなかった最大の原因は、「タグコレ」会場の照明設計だと断言できます。

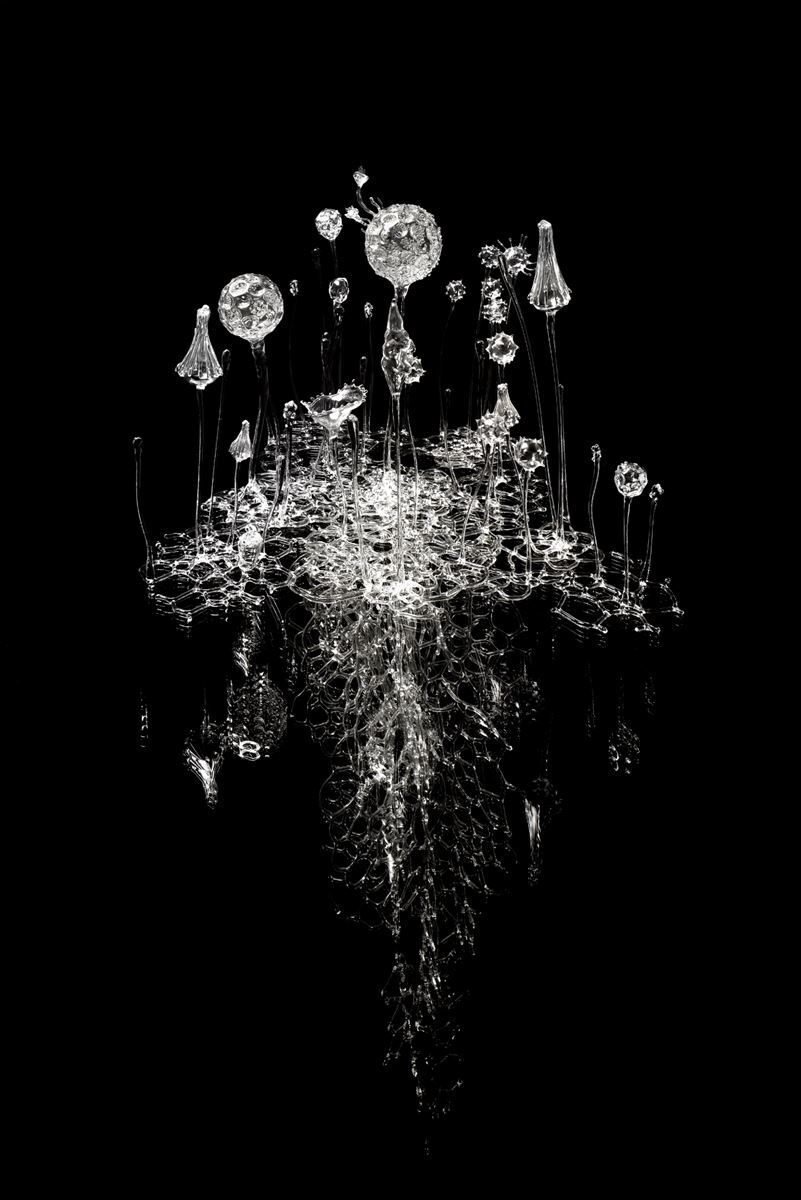

真っ暗な空間に設置したガラス製の作品に、(細心の注意を払って)ライトを当てると、光を反射してきらめきます。それは実に美しく、作品の魅力を最大限引き出すように見えます。例えば、三井記念美術館の「超絶技巧、未来へ!明治工芸とそのDNA」(9/12〜11/26)で出会った青木美歌の作品のように。超絶技巧が生み出した繊細で精緻な造形と、それを照らす光の「透過」と「反射」があいまって、神秘的で、えも言われぬ美的世界を作り上げていました。

「誰にも真似できないことに挑戦し続ける作家たちの作品を紹介『特別展 超絶技巧、未来へ!』9月12日より開催 画像(7/9)」、 ぴあHPより引用

https://lp.p.pia.jp/article/news/284237/photo-gallery/index.html?id=7(2023年12月12日閲覧)

片や、同様の環境にあっても、「反射」でその魅力が見えなくなるケースがあるということを名和作品から学びました。

「タグコレ」の展示の場合、ガラス玉のつるんとなめらかな面は、おそらくその背後に剥製があることで、鏡のように光を「反射」するばかりになったのではないかと推察します。離れたところから全体像を眺める分には、キラキラと華やか、綺麗です。が、その一方で、反射光が目をくらませ、肝心な部分を見えなくさせてしまうという面も持っていました。

名和作品は、鹿が見えなければ魅力が半減するように思われます。もう少し周囲が明るくて、光と闇のコントラストが強すぎなければ、違っていたかもしれません。ですが、名和作品の周りだけを明るめにするわけにはいかなかったでしょう。

作品によって適切な光と闇のバランスがあるということを、これらの展示は示していました。

作品を生かしも殺しもする光。

照明の重要性を改めて体感し、とても勉強になりました!

★ おまけ ★

今年もあと2週間余り。ここからは、1年を振り返って、「光」を用いた作品で記憶に残ったものをいくつか紹介させていただきます(撮影可だったものに限りますが)。

まず、光といえば、「テート美術館展 光 ターナー、印象派から現代へ」は記憶に新しいところでしょう。

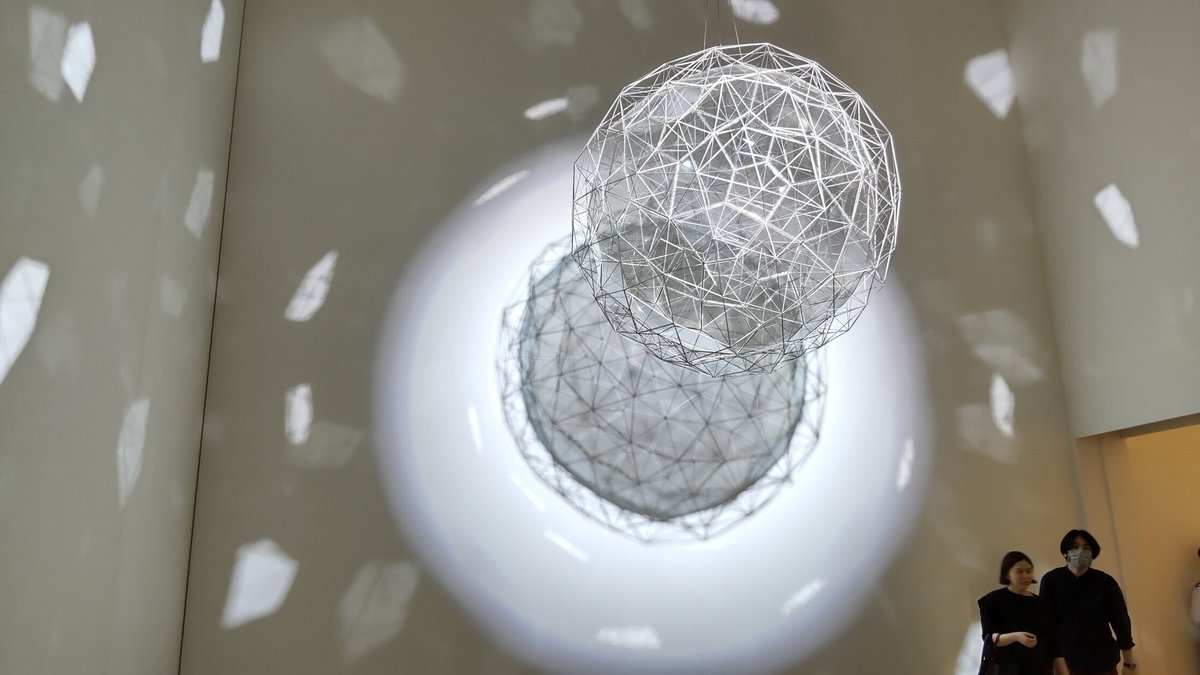

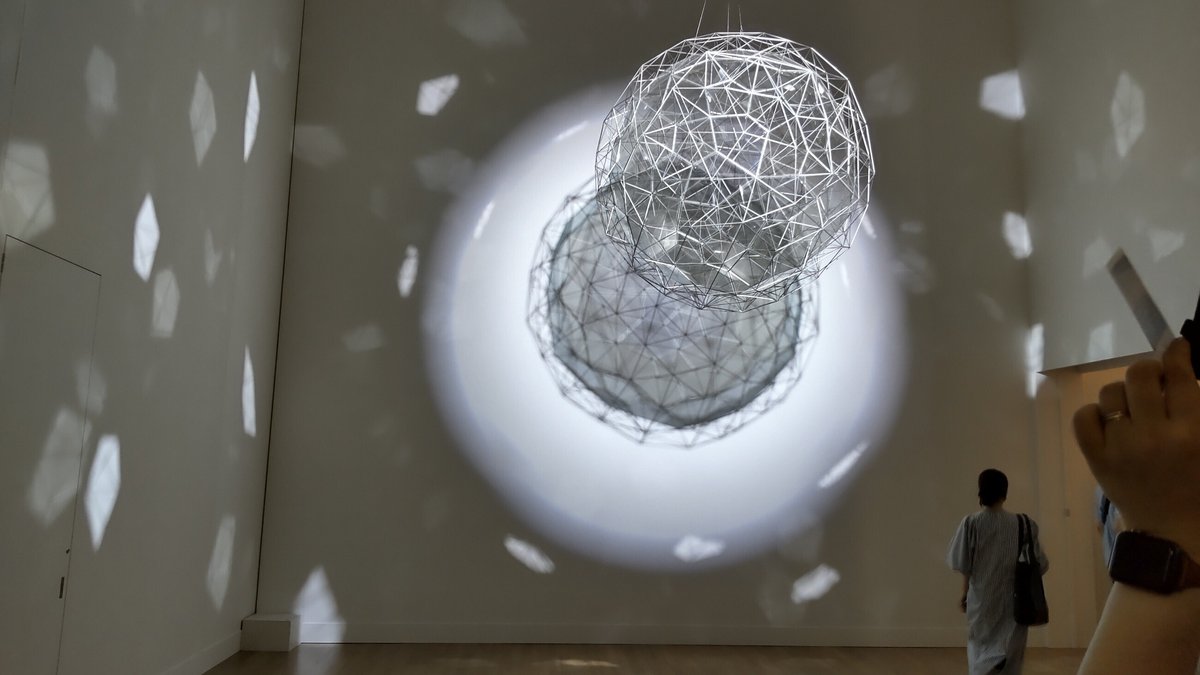

私にとって特に印象的だったのが、インスタレーションではジェームズ・タレル《レイマー、ブルー》、オラファー・エリアソン《星くずの素粒子》でした。《星くずの素粒子》は規模が大きく、宇宙的で圧巻でした。

インスタレーションで、参加型のものが「うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈展」にありました。メキシコに住んでいたという荒木の、どこか土着的な匂いがして、手仕事を感じる作品たちに癒されました。

メキシコの貧困地域では、電柱から直接電気を引いて(盗んで)いる人が多いとか。

そんな人々のたくましさに触発されたという作品。

鑑賞者はライトを吊るすことができます。

23分の映像作品とそこに登場するぬいぐるみが展示されていました。

次は平面を。「デイヴィッド・ホックニー展」で観た、iPadで描いたという作品群です(作品情報は省略)。ホックニーの旺盛な制作意欲と、観ていて明るい気持ちになれるような色彩がイキイキと躍動し、生命賛歌のようでした。

最後は、現在開催中の「大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ」より。高い天井に届かんばかりの大型作品です。表面は切り絵のような模様になっていて、おとぎ話のようなイメージがありました。

中に仕込まれた光が上下に移動します。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!